Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Longobardi - Le Affinità Del Lessico (Riassunto)

Caricato da

Hannah Laxis-TamTitolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

Longobardi - Le Affinità Del Lessico (Riassunto)

Caricato da

Hannah Laxis-TamCopyright:

Formati disponibili

lOMoARcPSD|9956491

Longobardi F. 2018, Le affinità del lessico, Napoli, Editoriale

Scientifica (Capitoli I, II e III);

Lessicologia e lessicografia (Università degli Studi di Napoli L'Orientale)

StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

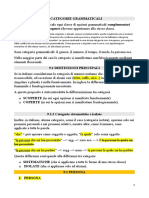

1 = combinazioni di parole

Affinità del lessico - capitolo

1

Il lessico di una lingua è formato da parole singole e da unità lessicali complesse, nate dalla

tendenza delle parole a formare delle co-occorenze1 che tendono a lessicalizzarsi nel corso del

tempo con un diverso grado di idiomaticità e variabilità stabilito anche dal contesto in cui tali

espressioni ricorrono.

Le combinazioni di parole possono essere di quattro tipi:

1. combinazioni a distribuzione libera (hanno un grado elevato di variabilità di co-

occorrenza fra le parole);

2. combinazioni a distribuzione ristretta (hanno un grado ridotto di variabilità di co-

occorrenza tra le parole);

3. combinazioni a distribuzione fissa (hanno un grado nullo o quasi nullo di variabilità di co-

occorrenza tra le parole);

4. proverbi (senza alcuna variabilità di co-occorrenza tra le parole).

Queste classi possono essere interpretate all’interno di un continuum. Ad es. possiamo avere:

1. (Max, Liliana, Ferdinando..) guarda (un libro, il fiume, Simona..): struttura verbale-combinazione

a distribuzione libera

2. (Max, Liliana, Ferdinando) stende (i panni, il bucato): struttura verbale-combinazione a

distribuzione ristretta

3. (Max, Liliana, Ferdinando) alza il gomito: struttura verbale-combinazione a distribuzione fissa

4. Chi rompe paga: proverbio

La terza e la quarta classe di combinazione di parole possono subire delle interpretazioni “idiomatiche”,

cioè non sono frutto di un calcolo composizionale del significato dei singoli elementi. Queste combinazioni

fisse e idiomatiche sono, molto probabilmente, il residuo di operazioni metaforiche-metonimiche ormai

cristallizzate, morte.

Cristallizzazione, flessibilità, opacità e trasparenza.

Queste combinazioni di parole/unità lessicali prendono il nome di espressioni idiomatiche cioè

espressioni il cui significato non è dato dalla somma dei significati delle parole che le compongono.

Essendo le espressioni idiomatiche coese, esse godono di un certo grado di flessibilità lessicale e

sintattica, che può manifestarsi attraverso l’inserimento (Francesca si è tolta un grande peso dallo

stomaco) o la sostituzione (Fare quattro passi o Fare due passi) di uno dei suoi componenti.

N.B: Ad esempio “fare quattro passi” può essere sostituito con “fare due passi”, ma non con altri

numeri, poiché in tal caso si perderebbe il significato idiomatico della frase.

Altre espressioni come “Mettere le carte in tavola” consentono la forma passiva “Le carte sono

state messe in tavola”, altre espressioni non lo consentono.

Esistono dunque espressioni idiomatiche assolutamente congelate che non accettano nessun tipo di

modificazione, mentre altre sono più elastiche e consentono alcune variazioni.

Le espressioni idiomatiche hanno inoltre diversi gradi di opacità semantica, la quale le differenzia

dalle espressioni letterali che sono semanticamente trasparenti.

Vi sono espressioni:

parzialmente opache sotto sopra, presto detto;

totalmente opache essere al verde, essere in gamba;

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

Il grado di opacità o trasparenza, unito a quello di cristallizzazione o flessibilità, dà luogo ad un

continuum in cui si dispongono le varie espressioni.

È interessante notare che le espressioni con il maggior grado di opacità sono anche le meno

modificabili. L’immodificabilità e la cristallizzazione di un’espressione idiomatica dipende dal

tempo di conservazione di tale espressione nella lingua. Infatti quando un’espressione entra a far

parte della lingua, essa possiede una certa flessibilità che tende a scomparire con il tempo rendendo

l’espressione sempre più cristallizzata. (ad es. Tagliare la corda, + opaca, - modificabile. Non si

può dire, ad esempio, tagliare lo spago).

I gradi di idiomaticità del lessico

Glucksberg individua due diverse tipologie di forme idiomatiche:

La prima è costituita da espressioni idiomatiche il cui significato è stabilito arbitrariamente.

Esempio: attaccare bottone, essere in gamba, ingoiare il rospo. Fanno parte del modello

definito direct look-up (poiché il significato non può essere desunto dalla somma dei

significati delle parole che lo compongono ma l’allievo deve memorizzare il significato così

com’è attraverso attività didattiche o appunto guardando sul dizionario).

La seconda è costituita da espressioni idiomatiche che traggono origine da fatti storicamente

accaduti, in seguito stigmatizzati come esempi e quindi divenuti esemplari di determinate

situazioni. Esempio: andare a Canossa (che significa: ammettere di aver sbagliato). Fanno

parte del modello composizionale (poiché possono essere chiari da un punto di vista

composizionale, ma rimanere opachi se non si conosce il contesto d’uso).

Un ulteriore caso è quello delle espressioni idiomatiche che sono comprensibili sul piano

composizionale, ma con un significato traslato desumibile solo dal contesto. Per queste espressioni

esiste un significato letterale possibile ugualmente accettabile. Ad es: rompere il ghiaccio.

Possiamo, infatti, rompere il ghiaccio con un bastone camminando in montagna, ma possiamo

indicare anche qualcuno che fa qualcosa per superare l’imbarazzo iniziale. Però, mentre nell’uso

letterale è possibile modificarle ad es. frantumare il ghiaccio , nell’uso idiomatico non è ammessa

altrettanta flessibilità.

Un altro tipo di classificazione delle espressioni idiomatiche è stato proposto da Moon, il quale

descrive sette categorie sulla base del contenuto semantico:

1) Azioni: parlare a vanvera

2) Avvenimenti: crollo in borsa, lancio sul mercato

3) Situazioni: essere nei pasticci, non avere lacrime per piangere

4) Persone: essere un pagliaccio

5) Paragoni: essere brutto come un debito, essere bianco come uno strofinaccio

6) Valutazioni: avere il fiuto per gli affari

7) Emozioni: essere verde dalla rabbia, essere rosso dalla vergogna

Alcune espressioni, come già detto, hanno un maggior grado di flessibilità, come ad esempio:

(1) correre un pericolo

(2) fumatore incallito

Possiamo ad esempio accettare (3) correre un rischio senza che il senso dell’enunciato muti

notevolmente.

Inoltre, è accettabile nella (1) correre un grandissimo pericolo. Si può anche dire fumatore

veramente incallito.

Altre espressioni non permettono tali modifiche, come nel caso di:

(4) tagliare la corda

(5) alzare il gomito

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

Se ad esempio nella frase (4) sostituiamo corda con spago, tale espressione non può essere

utilizzata nella sfera dell’idiomaticità. Non si può pronunciare (6) tagliare la robusta corda

sperando che il significato idiomatico si mantenga.

Tali espressioni non ammettono dunque alcuna intersezione.

Espressioni particolari sono:

(7) il cane abbaia

(8) i denti mordono/mordere con i denti.

Queste ultime sono delle COMBINAZIONI LIBERE, e quindi sembrerebbero distinte da (1).

Tuttavia, non è così. Fra abbaiare e cane intercorre un rapporto distinto rispetto a quello che lega

correre e pericolo.

(7) il cane abbaia: rapporto di “SOLIDARIETÀ LESSICALI” poiché uno degli elementi

contiene l’informazione semantica che riguarda l’altro. Nella semantica del verbo abbaiare è

implicita l’informazione riguardo al tipo di animale che produce lo specifico verso. Questo rapporto

di solidarietà emerge ancora di più con “mordere con i denti”, dove denti costituisce un argomento

opzionale di mordere poiché già lessicalizzato in esso.

(1) correre un pericolo formano invece una COLLOCAZIONE. Qual è la differenza fra le

espressioni idiomatiche e le collocazioni? Le restrizioni lessicali presenti nelle collocazioni non

sono così strette come nelle espressioni idiomatiche. Ad esempio nell’espressione patire la fame è

possibile sostituire il verbo “patire” con “soffrire” senza alterare il significato della frase. Inoltre,

diversamente dalle espressioni idiomatiche, i termini che costituiscono una collocazione

mantengono lo stesso significato anche quando vengono assunti al di fuori della collocazione

stessa.

Riassumendo, un’espressione idiomatica viene definita come una frase il cui significato non è

dato dalla somma dei significati delle parole che la compongono. Espressioni come “essere al

verde” o “essere in gamba” non significherebbero nulla se considerate sulla base dei

significati dei loro componenti, mentre invece rimandano ad un significato traslato condiviso

all’intero della comunità linguistica italiana. Nel lessico di una lingua, tuttavia, come abbiamo

visto, esistono diverse tipologie di espressioni con un diverso grado di idiomaticità.

Le collocazioni:definizioni e tassonomia.

Definizione dalla Treccani

In linguistica, il termine collocazione indica la combinazione (tecnicamente co-occorrenza) di due o più parole, che tendono a presentarsi insieme

(contigue o a distanza) più spesso di quanto si potrebbe prevedere (Krishnamurthy 20062) o, per dirla con Jezek (2005: 178), «una combinazione di

parole soggetta a una restrizione lessicale, per cui la scelta di una specifica parola (il collocato) per esprimere un determinato significato, è

condizionata da una seconda parola (la base) alla quale questo significato è riferito». Sono dunque collocazioni bandire un concorso, perdere tempo,

prendere una medicina così come amara sorpresa, irreparabile perdita, atroce sciagura, vecchio porco, ecc. Queste caratteristiche rendono le

collocazioni – il cui funzionamento non è sempre chiaramente spiegabile – un fenomeno lessicale che si trova a un livello intermedio (difficilmente

precisabile) tra le espressioni idiomatiche (➔ modi di dire), di cui di solito non condividono la rigidità sintagmatica, e le combinazioni libere (cfr.

sotto), rispetto alle quali presentano maggiori restrizioni.

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

Il vincolo collocazionale: vengono attivati specifici meccanismi semantico-cognitivi. È di

natura metaforica: la coesione interna caratteristica delle collocazioni è il risultato di relazioni

metaforiche tra la base e il collocato. Nelle collocazioni i processi metaforici seguono una dinamica

ben precisa. Per cui il legame collocazionale è frutto di processi lessico-sintattici regolari ma

arricchiti da peculiari meccanismi metaforici.

DEFINIZIONE

Una collocazione è un’espressione formata da due o più parole che corrisponde ad una certa

maniera convenzionale di dire le cose.

Tradizionalmente vengono identificate come una classe lessicale situata tra le espressioni

idiomatiche e le combinazioni libere di parole.

Differenza con le espressioni idiomatiche: nelle espressioni idiomatiche il significato dell’intera

unità non è composizionale, cioè non può essere dedotto dal significato delle singole parti

costituenti. Inoltre, nella maggior parte dei casi, tali espressioni non permettono sostituzioni delle

parti con dei sinonimi. Contrariamente alle espressioni idiomatiche, le singole parole di una

collocazione possono contribuire al significato totale, pur non essendo completamente trasparenti.

(infatti si parla di unità semi-composizionali. Non sono completamente composizionali perché c’è

sempre une elemento semantico aggiunto alla combinazione, ad es: caffè forte, l’aggettivo forte

ha assunto il significato di “ricco di agente attivo”, diverso dal significato di “dotato di forza

fisica”)

Differenza con le combinazioni libere: nelle combinazioni libere ogni parola può essere sostituita

con un’altra semanticamente affine, senza compromettere il significato dell’unità.

Ciò che distingue le collocazioni dalle combinazioni libere è soprattutto la caratteristica per cui le

due o più parole che co-occorrono nella collocazione, mostrano una certa predisposizione a

combinarsi tra di loro, per questo sono consolidate nell’uso(e quindi lessicalizzate).

Le collocazioni si trovano in un determinato punto del continuum, tra le combinazioni libere di

parole e gli idioms.

Vengono, inoltre, descritte come arbitrarie(In linguistica l'arbitrarietà è una delle caratteristiche del

segno linguistico. Si parla di arbitrarietà in quanto gli elementi del segno linguistico non sono

naturalmente "motivati" ma dipendono da una (tacita) convenzione tra i parlanti di una lingua.),

specifiche di una lingua o un dialetto, ricorrenti nella lingua quotidiana e comuni nel linguaggio

tecnico. L’arbitrarietà descrive il fatto che tra una varietà di parole combinabili tra di loro alcune

prediligono certe combinazioni per cui sostituendo una parola della collocazione con un sinonimo il

risultato potrebbe essere una combinazione inusuale. Es: mantenere un segreto, *conservare un

segreto; caffè forte *caffè potente.

Caratteristiche

Tuttavia, non è facile fornire una definizione di collocazione che sia universalmente accettata. I

linguisti sembrano però essere d’accordo sul riconoscere loro alcune caratteristiche peculiari:

non-composizionalità: il significato della collocazione non scaturisce dalla somma dei

significati delle singole parti. Il significato può essere traslato o c’è una connotazione o

elemento semantico aggiunto che non può essere dedotto dalle parti. Ad es: vino

bianco, capelli bianchi si riferiscono a colori leggermente diversi tra loro;

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

non-sostituibilità: non si può sostituire una parola della collocazione con un sinonimo,

senza rischiare di creare una combinazione strana. Per es. non si può dire vino giallo anche

se il vino è giallognolo;

non-modificabilità: molte collocazioni non possono essere modificate con materiale

aggiunto o con trasformazioni grammaticali.(Questa è una caratteristica tipica delle

espressioni idiomatiche). Un buon metodo per verificare se si tratta di una collocazione è

quello di tradurla in un’altra lingua. Se non può essere tradotta parola per parola, è una

prova del fatto che si tratta di una collocazione. Le collocazioni, infatti, riflettono la nostra

percezione del mondo esterno, che può essere uguale o diversa. Ad es. in italiano diciamo

prendere una decisione, in inglese make a decision, in italiano è qualcosa che si prende

come un treno di passaggio, in inglese è un qualcosa che noi facciamo.

Secondo Liang le caratteristiche che permettono di distinguere una collocazione da

una combinazione libera e da un’espressione idiomatica sono 4:

1) Autonomia delle parole: le parole che formano la collocazione mantengono le proprie

funzioni grammaticali. Infatti ad es. possiamo dire riportare una vittoria ma anche la

vittoria riportata(quindi invertire l’ordine- forma passiva), riportare una vittoria

decisiva(inserire altri elementi). Non tutte le collocazioni, tuttavia, permettono questa

flessibilità e queste modifiche.

2) Inalterabilità semantica delle parole: le parole mantengono il loro senso, proprio o figurato,

e nella collocazione costituiscono il senso di essa. Infatti un interlocutore o lettore, anche

straniero, può indovinarlo ad una prima occhiata o dopo una breve riflessione. Es. ottenere

un successo, soffocare una risata.

3) Possibile sostituibilità del collocativo: Il collocativo di una base può essere sostituito da un

altro semanticamente analogo. Si può dire ad es. gettare/fondare/creare le basi

4) Limiti lessicali: Le tre caratteristiche precedenti distinguono le collocazioni dalle

espressioni idiomatiche. Invece questa caratteristica rende differente le collocazioni dalle

combinazioni libere. Infatti la collocazione presenta dei limiti lessicali ovvero una

restrizione lessicale creata dall’uso. Ad es. si può dire cogliere il momento, cogliere

l’attimo ma non *cogliere il tempo, nonostante la struttura sia la stessa e che il senso della

base sia quasi sinonimico(momento, attimo, tempo).

Tra i quattro criteri sopraccitati Liang sostiene che l’autonomia delle parole e la restrizione

lessicale siano i più importanti: sono i tratti distintivi di una collocazione. Quanto alle altre

caratteristiche, sono peculiari anche di altre espressioni.

Tassonomia

Come sono fatte le collocazioni?

Le collocazioni presentano restrizioni combinatorie stabilite dall’uso, generalmente queste sono di base

semantica: il collocato semanticamente autonomo(base) determina la scelta del collocativo e seleziona in

esso un’accezione speciale spesso di carattere astratto o figurato.

Come si classificano le collocazioni?

La tassonomia è illustrata, quindi, a seconda della categoria grammaticale e del legame sintattico che c’è tra i

collocati. Questa tassonomia, sulla scia delle proposte di Benson, Hausmann e Bahns, è adattata all’italiano

ed è valida anche per l’inglese, il tedesco, le lingue romanze e slave. Comprende 6 tipi:

1) Sostantivo(soggetto)+verbo : Es. scoppiare una guerra. In questo tipo di collocazione il verbo denota

un’azione caratteristica della persona o cosa designata dal sostantivo. Questo tipo di collocazione

corrisponde alla FUNZIONE LESSICALE Funci(verbo semanticamente vuoto) e Facti(realizzarsi,

avvenire). Es. Func(vento)= soffiare; Func(sospetto)=insinuarsi

2) Verbo+sostantivo(oggetto): Es. stabilire un record. I verbi di queste collocazioni sono di vario tipo. Nel

primo tipo ritroviamo collocazioni che hanno base e collocato appartenenti allo stesso campo

semantico,

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

ad es. svolgere(un incarico, una mansione, una funzione). All’estremo opposto ritroviamo collocazioni

le cui basi hanno un repertorio collocazionale limitato, ad es. conciliare il sonno(non si può dire *attrarre

il sonno), accarezzare un’idea(non si può dire *toccare un’idea). Poi ci sono i casi intermedi, per es.

assestare un colpo, assumere una responsabilità, che è formato da collocazioni composte da un verbo

delessicalizzato(come “dare”, “prendere”, “fare”, “mettere”) e un sostantivo(generalmente deverbale)

che apporta la carica semantica fondamentale. Quindi possiamo avere ad es. prendere una decisione(al

posto di decidere), in cui prendere è un verbo delessicalizzato, e decisione è un sostantivo deverbale.

Sono frequenti questo tipo di collocazioni perché i sostantivi , piuttosto che i verbi, hanno maggiori

possibilità di modificazione, ad es. si può dire prendere una decisione AFFRETTATA. Questo tipo di

collocazione corrisponde alle FUNZIONI LESSICALI Reali, Operi. Ad es. Operi(attenzione)=prestare;

Reali(incarico)=svolgere.

3) Aggettivo+sostantivo/sostantivo+aggettivo: Es. errore madornale, punto cruciale, mercato nero,

personaggio chiave. In queste collocazioni l’aggettivo intensifica la sua base. Una delle FUNZIONI

LESSICALI tipiche per queste collocazioni è Magn(molto, intenso). Ad es. Magn(errore)=madornale.

Wills ha definito questo tipo di collocazioni come “mattoni testuali” ossia elementi fondamentali e

irrinunciabili con cui si costruisce un testo o un discorso. Infatti le collocazioni aggettivo+sostantivo

sono configurate sono più o meno stabilmente presenti nella consapevolezza del parlante che sa

utilizzarle in vari contesti aggiornandole continuamente. Infatti è interessante sapere che l’essere umano

è abitudinario e nella lingua applica il principio del minor sforzo, attraverso l’uso continuo di

collocazioni, inizialmente legate al contesto d’origine e poi applicandole in altri contesti. E qui risale

l’aspetto creativo delle collocazioni, il quale è comunque limitato e possibile solo se la comunità dei

parlanti accetta l’espressione e la usa frequentemente(avviandola così alla lessicalizzazione).

4) Sostantivo+ preposizione+sostantivo: Es. tavoletta di cioccolato, un pizzico di sale, uno spicchio

d’aglio, un greggio di pecore. Le collocazioni di questo tipo indicano l’unità di cui fa parte un’entità più

piccola o il gruppo a cui appartiene un determinato individuo. Il primo sostantivo(il gruppo o

l’unità)costituisce il collocato, mentre il secondo(l’individuo o l’entità più piccola) è la base. Le

FUNZIONI LESSICALI tipiche sono Sing(una porzione/un’unità di) e Mult(insieme di). Es.

Sing(sale)=pizzico, Mult(pecora)=gregge.

5) Verbo+avverbio: Es. cadere pesantemente, desiderare ardentemente, pentirsi amaramente, rifiutare

categoricamente.Gli avverbi che fanno parte di queste collocazioni sono avverbi di modo e di

intensità. La FUNZIONE LESSICALE corrispondente è Magn. Ad es.

Magn(rifiutare)=categoricamente.

6) Aggettivo+avverbio: Es. fermamente convinto, strettamente legato, gravemente ferito. A questa

categoria appartengono collocazioni formate da participio con funziona aggettivale e avverbio.

La FUNZIONE LESSICALE corrispondente è Magn. Ad es. Magn(convinto)=fermamente.

Aspetti formali delle collocazioni

Tra gli aspetti formali si tratteranno le relazioni paradigmatiche e sintagmatiche.

Relazioni paradigmatiche: questo tema non è stato trattato ancora in maniera esaustiva, per cui non

è stato risolto. Mitchell nota che ciò che si colloca è il significato delle unità, non sono le unità stesse

a collocarsi. Questi significati vengono chiamati roots(radici). Ad es. un no categorico, negazione

categorica, negare categoricamente. Tuttavia non sempre significati simili condividono la stessa

collocazione, ad es. si può dire cogliere l’attimo, ma non si può dire *cogliere il secondo*, oppure si

può dire distogliere lo sguardo ma non si può dire distogliere la vista, nonostante il fatto che

sguardo e vista siano semanticamente piuttosto simili. Proprio in questo consiste la difficoltà del

fenomeno collocazionale.

Relazioni sintagmatiche: La nozione di collocazione risponde a una visione sintagmatica della

lingua. Una delle questioni cruciali è il tema dello span o distanza collocazionale. Secondo

Hausmann la distanza tra i collocati indica il grado di prossimità sintagmatica tra i componenti

di una collocazione. La teoria collocazionale non precisa la distanza alla quale due unità possono

considerarsi membri di una stessa collocazione. Le distanze dipendono da decisioni più o meno

arbitrarie. La prossimità sintagmatica tra collocati di cui parla Firth può essere dovuta a cause

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

extralinguistiche(inerenti al mondo reale) o linguistiche. Per cause extralinguistiche più frequente è

l’associazione al mondo fisico, più frequente sarà la co-occorrenza: ad es. il verbo incorniciare si

colloca con quadro, fotografia, dipinto, e con tutto ciò che può essere sottoposto a questa procedura,

anche in senso figurato come incorniciare il volto. Per cause linguistiche, dobbiamo analizzarle a

due livelli: al primo livello si trovano le convenzioni stabilite dalle regole della lingua, ad es.

/+hum/(tratto umano) in il bambino ha sonno vs *la lampada ha sonno. Tuttavia a questo livello si

ferma la grammatica generativa, che non è in grado di spiegare altre combinazioni come cancellare

una prenotazione. A questo punto entra in gioco il secondo livello: cioè il livello collocazionale

determinato da preferenze d’uso.

In base al grado di restrizione tra i collocati, le collocazioni si dividono in:

-libere: combinazioni facoltative di parole i cui elementi costitutivi mantengono il loro significato

costante. Questi elementi possono apparire in una grande varietà di collocazioni. Es. provocare una

rissa (provocare/iniziare/vincere/perdere) una rissa; provocare(una rissa, una discussione, una

guerra, una rottura).

-ristrette: si hanno quando l’accezione con cui si usa uno dei collocati viene determinata dall’altro.

Queste collocazioni sono più limitate non solo per ragioni semantiche e grammaticali, ma anche per

frequenza d’uso consolidato. Es. correre(col significato di essere esposto a certe situazioni) è

determinato dalla classe di sostantivi con cui si colloca. Correre un rischio/correre un pericolo.

-stabili: ci troviamo di fronte a collocazioni stabili quando le restrizioni limitano l’estensione

collocazionale a uno o due collocati. Ad es. conciliare il sonno non permette la sostituzione del

verbo con un suo sinonimo.

-categoria ponte: queste collocazioni sono formate da un collocato con significato figurato o

specializzato e una base la cui apparizione viene determinata contestualmente e che non permette

sostituzione sinonimica. Es. sollevare una critica (sollevare: collocato, critica: base), “critica”

infatti non può essere sostituita da ad esempio “un’osservazione”.

Aspetti semantici delle collocazioni

Le collocazioni presentano diversi gradi di ridondanza e intensificazione. In secondo luogo i collocati non

hanno lo stesso status semantico: infatti la base ha autonomia semantica e seleziona nel suo collocato

un’accezione speciale, ovvero un’accezione che il collocato ha esclusivamente in co-apparizione con essa.

Questo significato può essere astratto(soffocare una risata), figurato, o quasi grammaticalizzato(dare inizio).

Il significato di una collocazione è quindi semi-composizionale. Infine, le relazioni semantiche tra i collocati

sono sistematizzabili tramite la nozione di funzione lessicale.

La dimensione lessicografica - Capitolo 2

2.1 Le origini

Le correnti di studi più influenti nello sviluppo di una teoria collocazionale sono state,

essenzialmente, la scuola sistemica londinese e la fraseologia come sottodisciplina della

lessicologia.

Da una parte abbiamo le teorie dei “mini-corpus” di Palmer, dall’altra la classificazione di

combinazioni fisse di parole elaborata da Charles Bally, entrambi nella prima metà del secolo

scorso. Secondo quanto esposto da Cowie, il concetto di collocazione avrebbe avuto origine con

la diffusione della lingua inglese in tutto il mondo e con il trasferimento di molti parlanti nativi

inglesi che cercano lavoro come insegnanti altrove.

È il caso dello stesso Palmer, il quale nell’insegnamento della L2, iniziò la compilazione di una lista

di “collocations”, come furono nominati questi “comings-together-of-words”. A seguirlo vi fu poi

Sydney Hornby che insieme allo stesso Palmer pubblicò nel 1933 “Second Interim Report on

English Collocations”, un’opera che mette in evidenza per la 1° volta particolari co-occorrenze di

elementi lessicali organizzati in strutture sintattiche regolari limitate solo da generiche restrizioni

selettive; Palmer sottolinea soprattutto le difficoltà di apprendimento prodotte da certe

combinazioni, cercando di distinguere ciò che la collocazione è da ciò che invece non è.

La critica maggiore rivolta a Palmer riguarda l’inclusione nella sua raccolta di collocazioni

tradizionalmente riconosciute come idioms. Cowie replica in sua difesa, sostenendo che la

riluttanza di quest’ultimo nell’adottare il termine idioms per i chunks deriva dal fatto che le

espressioni idiomatiche fossero una categoria troppo ampia e generica e vi si includesse unità

anche più estese del semplice sintagma; viceversa il termine collocation non aveva ancora lo

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

statuto di termine tecnico e risultava dunque più adeguato per designare una nuova classe di

combinazioni fisse nel linguaggio.

Palmer ha avuto sicuramente un’intuizione corretta, poiché esistono combinazioni che i parlanti

nativi percepiscono e riproducono nel discorso come unità, e che invece, i non nativi acquisiscono

per ultimo e solo attraverso lo stretto contatto con una comunità linguistica.

Bally invece, evidenzia un tipo di combinazioni per molti aspetti analoghe a quelle raccolte da

Palmer, i cosiddetti “groupements usuels”, ovvero raggruppamenti “temporali” percepiti come

abituali; è possibile che nel tempo tali raggruppamenti si consolidino fino a diventare indissolubili

facendo perdere ai singoli elementi la propria autonomia sintattica e semantica, come accade

proprio con gli idioms. Tali groupements usuels, a metà tra sintagmi liberi e fissi, sono

memorizzabili, secondo Bally, tramite l’associazione di parole e il “sentimento”, ovvero la

componente affettiva del linguaggio.

2.2 La scuola britannica

Le prime nozioni di collocazione, prima analizzate in Palmer e poi in Bally, ritrovano una forte

rilevanza teorica solo negli anni 50, con John Ropert Firth, figura di spicco nella scuola

contestualista britannica. Secondo Firth è possibile e auspicabile studiare il significato delle parole

es espressioni complesse a partire da distinti livelli: uno situazionale, uno grammaticale

(sintattico), uno collocazionale (lessicale) e uno fonologico. La teoria di Firth considera i

partecipanti come un fascio di ruoli sociali e la loro produzione linguistica è vincolata da una serie

di aspetti.

L’appropriatezza linguistica sta dunque nell’accettazione di forme condivise dalla comunità

linguistica di appartenenza di ciascun individuo. Ogni individuo è infatti tenuto a rispondere agli

input esterni attraverso forme rigide imposte anche dal contesto.

Un altro aspetto della sua teoria è la distinzione tra livello sintattico e livello lessicale; egli

sottolinea l’importanza dell’ordine collocazionale rispetto a quello contestuale e

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

grammaticale. Si tratta di combinazioni che riguardano il dominio lessicale della lingua,

diversamente dalle combinazioni di tipo grammaticale che portano invece alla formazione

delle cosiddette “collocations” o collocazioni grammaticali. Per lui solo l’integrazione tra i due

livelli permette un’analisi esaustiva di una parola o un’espressione linguistica complessa.

Il concetto di mutual expectancy è l’aspetto cruciale della teoria collocazionale di Firth

poiché pone in rilievo che un “meaning by collocation” esiste solo in virtù della

co-specificazione dei componenti di una combinazione, ovvero solo nella relazione che si

crea nel momento in cui una parola attrae a sé la parola che la segue o la precede, creando

con essa un senso distinto da quello denotativo

Es.caffè carico (carico non accezione fisica), umore nero (non come colore ma pessimo);

per Firth il significato lessicale di una parole viene determinato dall’uso linguistico della

medesima (in relazione alle sue combinazioni). La mutualità, che secondo lui caratterizza il

rapporto tra gli elementi di una collocazione, si attiva esclusivamente in virtù del rapporto

sintagmatico tra i due componenti.

2.3 Sviluppi della teoria firthiana

Uno dei punti più dibattuti della teoria Firth, è stata la separazione tra livello grammaticale e

livello lessicale. Da questo si sono sviluppate due posizioni distinte:

1. la prima, dei cosiddetti “neo-firthiani” i quali adottano un approccio statistico,

tentando di mantenere il dominio grammaticale separato da quello lessicale

concentrandosi piuttosto sul carattere di frequenza d’uso delle combinazioni;

2. la seconda rappresentata da Greenbaum, che ha considerato necessario integrare i

due livelli, data la complessità del fenomeno delle collocazioni rispetto ad altri

fenomeno linguistici.

Negli anni 70 compaiono gli studi di un altro allievo di Firth, John Sinclair, il quale ha

fortemente contribuito allo sviluppo della linguistica computazionale.

I membri di una collocazione vengono denominati collocates, non possiedono status

semantico, anche se Sinclair parla di “node”, ovvero il nucleo per specificare l’unità lessicale

di cui si studia il repertorio collocazionale; se tra i possibili collocati di un certo nucleo ne

isoliamo uno, questo potrà costituire a sua volta il nucleo rispetto a un’altra serie di collocati

tra i quali si suppone comparirà anche quel lessema che in precedenza costituiva il nucleo.

Successivamente Sinclair perfeziona la teoria collocazionale assumendo l’esistenza di due

principi: open-choiche principle e idiom principle.

Il primo fa riferimento alla grammatica, il secondo è una manifestazione del lessico;

egli spiega che esistono espressioni perfettamente grammaticali che però non risultano

accettabili in un atto linguistico.

Il secondo principio agisce invece a livello lessicale e riguarda più da vicino il fenomeno

delle locuzioni idiomatiche e delle collocazioni. Sinclair parla di stringhe prefabbricate

(chunks), che pur restando analizzate costituiscono unità lessicali (fa l’esempio di OF

COURSE dove entrambe hanno un significato ma che insieme perdono in parte le loro

caratteristiche semantiche e grammaticali).

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

L’assunzione più forte è che la grammatica non arriva a spiegare l’esistenza di certe

combinazioni di carattere collocazionale, mentre la statistica riesce almeno a isolarle

all’interno dei corpora testuali.

Si parla di “collocational set”, per indicare appunto il paradigma di espressioni con cui un

termine si colloca più frequentemente. Firth in particolare si era occupato della lingua dei

Limericks, ovvero un tipo di strofa di 5 versi con un’organizzazione interna rigidamente

definita; in esse x es. man è generalmente associato a old e lady a young.

2.3.1 Morton Benson e il BBI dictionary of english word combinations

La teoria delle collocazioni è stata implementata ulteriormente dal BBI , in cui la scelta delle

combinazioni è legato alla loro frequenza; non a caso viene usata l’espressione recurrent

combination come sinonimo di collocation; in particolare però qui dentro vi è una distinzione

cruciale tra collocazioni grammaticali e lessicali; in particolare nella sua trattazione della

combinatoria lessicale Benson distingue ben 4 gruppi di espressioni: free combinations,

idioms, collocations, e compounds.

2.3.2 Cowie

Il suo obiettivo era realizzare strumenti grazie ai quali gli apprendenti dell’inglese come 2°

lingua possano formulare non solo enunciati grammaticalmente corretti ma anche adeguati

da un p.d.v. pratico-comunicativo. I dizionari di Cowie sono dunque strutturati per dare

accesso immediato a informazioni sul significato ma anche sui contesti più usuali nei quali

una parola occorre.

Egli si interessa in particolar modo ai fenomeni delle collocazioni e degli idioms.

Quanto alla teoria collocazionale, Cowie distingue 3 tipi di collocazioni in relazione ai

distinti gradi di restrizione collocazionale: open collocations, restricted o semi-restricted

collocations e infine un gruppo intermedio tra collocazioni e locuzioni idiomatiche (idioms).

Cowie segue dunque il criterio di fissità per classificare le collocazioni; esse si dimostrano

unità composite e in quanto tali accessibili a svariati tipi di modificazione senza che venga

stravolto il significato di ciascun componente in classificazione.

Le collocazioni libere sono composte da due lessemi che tendono ad ammettere una

gamma piuttosto ampia di combinazioni alternative anche per esprimere lo stesso concetto.

Le restricted collocations sono collocazioni semifisse in cui il collocato ha quasi

completamente perso la sua forza analogica e assume un senso tecnico o figurato.

Idioms in due sezioni:

1. pure idioms: espressioni completamente opache dal pdv semantico e quindi

necessariamente fissate nel lessico anche da un pdv strutturale.

2. Figurative idioms: costituiscono formule meno rigide che ammettono alcune

variazioni, soprattutto se includono elementi pronominali.

2.4 sviluppi attuali

Le collocazioni vengono trattate come semplici combinazioni ricorrenti di parole definite in

base alla loro distribuzione statistica nei corpora.

Gli attuali programmi di interrogazione dei corpora possiedono spesso una funzione

attraverso la quale è possibile estrarre tutte le possibili combinazioni in cui un elemento

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

lessicale compare nei testi costitutivi di un corpus. Il risultato porta a lunghe liste di

combinazioni di tutte le parole o i gruppi di parole con cui l’elemento prescelto-node,

riprendendo la terminologia di Sinclair appare combinato.

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

3. La fraseologia

I primi studi fraseologici si sono concentrati su proverbi, motti e clichés, modi di dire e frasi fatte poiché sono più legati

all’esperienza quotidiana. Le prime riflessioni teoriche sulla fraseologia provengono dalla Russia e risalgono al

diciottesimo secolo. Tuttavia la fraseologia come disciplina linguistica(a cavallo fra lessicografia e sintassi) ha origini

piuttosto recenti: Bally(1951) propone il termine “fraseologia” proprio per denominare una nuova disciplina che ha

come oggetto di studio le unità pluriverbali fisse nel linguaggio di ciascuna comunità linguistica. Bally indica come

tratto distintivo di queste unitàla fissità, che è il risultato dell’uso ripetuto di una stessa combinazione di parole. Per

cui la co-occorrenza di queste parole è connessa alla percezione che ha il parlante nativo che queste combinazioni

appaiano già formate, pronte per essere riprodotte in modo quasi automatico.

3.1 La fraseologia delimita le collocazioni

La fraseologia come disciplina deve molto a un gruppo di studiosi dell’ex-Unione Sovietica, i quali avevano compiuto

una prima distinzione all’interno delle unità fraseologiche. Avevano , infatti, distinto:

-SENTENCE-LIKE(come se fossero delle “frasi”) COMBINATIONS: espressioni che costituiscono mini-testi. Es.

Marco corre la cavallina= Marco conduce una vita dissoluta, sfrenata ecc

-WORD-LIKE(come se fossero delle “parole” o “sintagmi”) COMBINATIONS: combinazioni limitate alla misura del

sintagma. Es. soldi facili. Quest’insieme viene ulteriormente suddiviso secondo il grado di idiomaticità in:

combinazioni libere, collocazioni ristrette, figurative idiom e pure idiom.

I fraseologi russi si preoccupano, in primo luogo, di distinguere i:

-PURE IDIOMS: ovvero gli idioms in senso stretto. Non hanno una base storica, ma sono comunque cristallizzati, nel

senso che il significato o lo si conosce, o non lo si può ricavare dai propri componenti. Ad esempio vuotare il

sacco=dire la verità.

-FIGURATIVE IDIOMS: ovvero “metafore morte”. Infatti questi includono catacresi o metafore fossilizzate(alcuni

esempi in italiano sono collo di bottiglia, rompere il ghiaccio). Sono quelle espressioni che oggi usiamo in modo

figurativo, ma che in passato avevano un significato reale. Ad esempio rompere il ghiaccio. Il suo significato

idiomatico deriva dal fatto che sulle navi bloccate dal ghiaccio i marinai scendevano per romperlo, per uscire da una

situazione difficile, bloccata. Oggi tale espressione viene utilizzata per indicare l’uscita da una situazione di imbarazzo.

Vale la pena di evidenziare la forte presenza della METAFORA nelle espressioni idiomatiche, che ha permesso a molti

linguisti di abbandonare l’idea che molte fraseologie siano prive di motivazione.

Sempre in ambito russo Igor Mel’cuk (pronuncia Melsùk, anno 1980) distingue le espressioni linguistiche in 4

categorie: N.B DA RIPRENDERE!

1. Fisse e idiomatiche

2. Fisse e non idiomatiche

3. Non fisse e idiomatiche

4. Non fisse e non idiomatiche

4.1 combinazioni libere

4.2 combinazioni non libere

La tassonomia di Mel’cuk si fonda su una concezione di idiomaticità e fissità intese come distinte e indipendenti le une

dalle altre, a differenza di altri linguisti.

Nell’ambito della scuola strutturalista europea si diffonde il modello di “centro-periferia” in cui è possibile distinguere

un fulcro dove si concentrano le espressioni altamente idiomatiche, fisse e della misura del sintagma, e una periferia

dove si trovano le forme più estese, trasparenti e flessibili. In questo modello le collocazioni occupano un posto appena

fuori dal centro.

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

Ancora, abbiamo un gruppo di linguisti che rifiutano questo carattere strutturale(cioè le categorizzazioni classiche

discrete), adottando una prospettiva più affine alla teoria cognitiva: questo gruppo è formato da Wotjak, Mendìvil,

Penadés e Ruiz. Loro infatti fanno emergere un modello della fraseologia visto come insieme di unità complesse che

formano un continuum.

Ruiz In Spagna, Ruiz chiarisce concetti fondamentali della fraseologia, quali: la fissità, l’idiomaticità e la

fraseologizzazione.

La fissità riguarda la stabilità della forma, da ciò deriva l’impossibilità di commutazione, di permutazione e di

estrazione di alcun componente facente parte dell’espressione.

L’idiomaticità presuppone che la frase o locuzione abbia un valore figurato complessivo non corrispondente

alla somma degli elementi che la compongono, da ciò deriva la mancanza di composizionalità o l’utilizzo

della metafora e della metonimia nella sua costruzione.

La fraseologizzazione, infine, si tratta di un processo attraverso il quale si creano unità fraseologiche, ovvero

combinazioni tra parole che hanno come caratteristiche la fissità e l’idiomaticità, che possono essere totali o

parziali, a seconda del tipo di espressioni che si creano.

Wotjak e Mendìvil Concepiscono la fraseologia in senso ampio. Infatti includono nella fraseologia:

unità fraseologiche in senso stretto (espressioni idiomatiche)

unità “periferiche” (espressioni fisse, frasi fatte, formule comunicative)

unità lessicali complesse che non presentano idiomaticità(stereotipi, collocazioni).

I tratti delle combinazioni lessicali

La frozeness o mancanza di flessibilità semantica: sono congelate; tali espressioni fraseologiche

presentano un forte grado di fissità nelle parti, che sono invariabili o commutabili con poche altre. Non sono

ammesse sostituzioni, omissioni o stravolgimenti grammaticali come passivizzazione o nominalizzazione,

poiché, applicando delle modifiche, si otterrebbe una frase grammaticalmente corretta e dotata di significato

letterale, ma priva di significato idiomatico. Tale proprietà è chiamata anche stabilità, pietrificazione,

congelamento, automatizzazione. Attraverso l’uso ripetuto e frequente una combinazione si cristallizza nella

memoria del parlante e quella che poteva essere un’espressione strettamente connessa a situazioni storico-

sociali contingenti, può permanere anche una volta che è cambiato il contesto sociale in cui l’espressione ha

avuto origine. Tale concetto è stato proposto da Fraser. Corpas Pastor riprende questo concetto per spiegare le

collocazioni, e di queste spiega che sono “fisse nella norma” nel senso che non è il sistema della lingua che

obbliga la loro struttura bensì è il loro uso.

La non-composizionalità: la composizionalità è una caratteristica secondo la quale una composizione

può essere interpretata “componendo” il significato delle sue parti. Per poter affermare che un’espressione è

idiomatica, bisogna accertarsi che violi tale principio. Infatti “il significato di un espressione idiomatica non è

calcolabile a partire dai significati delle parole che compongono l’espressione. Per cui le e.i violano il

principio di composizionalità”. Per ottenere la corretta interpretazione, infatti, si deve considerare

l’espressione nel suo insieme, e non le singole componenti di essa(si può parlare anche di azzeramento

semantico dei componenti). Per cui il significato idiomatico è assegnato convenzionalmente all’espressione e

come tale è appreso e usato dai parlanti. Per cui è idiomatico ciò che non è composizionale. Maggiore è il

grado di idiomaticità e minore sarà la possibilità di apportare modifiche all’espressione. L’idiomaticità è, per

cui, strettamente connessa alla fissità, ed entrambe sono inversamente proporzionali al grado di

composizionalità dell’espressione. Le collocazioni inizialmente erano considerate unità non idiomatiche,e

dunque non fraseologiche(poiché l’idiomaticità, secondo Corpas Pastor, è anche una caratteristica delle unità

fraseologiche). Con l’approfondirsi delle analisi si è osservato che non è del tutto preciso considerare le

collocazioni assolutamente trasparenti dal punto di vista semantico e non idiomatiche: esiste, infatti, nelle

collocazioni un certo grado di metaforicità e arbitrarietà

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

L’opacità semantica: Le espressioni idiomatiche possono risultare poco o molto opache, ma di certo non

saranno trasparenti quanto le espressioni letterali. Quindi un’espressione è trasparente quando è portatrice di

un significato letterale, e non di un significato idiomatico.

La connotazione e i tecnicismi collaterali

Determinate collocazioni hanno preferenza per determinati tipi di testo o registro. Ad es. collocazioni come

rovesci sparsi, venti deboli e nuvolosità variabile possiamo trovarle nelle previsioni meteorologiche dei giornali e

dei programmi tv. Per cui alcune collocazioni appaiono quasi esclusivamente in un determinato registro nelle

cosiddette lingue speciali. Per es. aprire un file o creare una cartella sono collocazioni proprie del linguaggio

informatico; fare ricorso o presentare una domanda sono proprie del linguaggio giuridico; levare l’ancora e

spiegare le vele appartengono al linguaggio nautico. A metà strada tra parole e termini tecnici ritroviamo i

“tecnicismi collaterali”( termini tipici di un certo settore non legati a necessità comunicative ma preferite per la

loro connotazione tecnica, ad es. espletare anzicché svolgere nel linguaggio giuridico), e i tecnicismi specifici che

sono propri di ciascun settore e hanno un significato univoco. Nelle lingue speciali le collocazioni, per

distinguerle da quelle della lingua comune, vengono designate anche come appunto “tecnicismi collaterali”, in

ogni settore: medico, giuridico, tecnico etc. Non sono necessarie alla comunicazione, ma sono preferite per la

connotazione tecnica. Esempi: il malato accusa dolore(linguaggio medico) vs il malato sente dolore(lingua

comune). Secondo Mortara Garavelli, questi tecnicismi collaterali sono un ostacolo insormontabile nella

comprensione di testi giuridici da parte dei non addetti, siano essi semplici utenti o traduttori. Per quanto riguarda

i traduttori, la conoscenza dei tecnicismi collaterali è imprescindibile per evitare che il testo prodotto risulti

carente all’esperto di settore, nonostante la correttezza dei termini impiegati e del contenuto.

La Teoria Senso-Testo di Mel’cuk e le Funzioni Lessicali

Igor Mel’cuk spiega le collocazioni attraverso la sua teoria Senso-Testo , dando un contributo importante e

originale. Mel’cuk prende le mosse dalla sua teoria Senso-Testo, che pone l’accento sulla necessità di descrivere il

lessico nella sua globalità, considerandone gli aspetti semantici ma anche quelli sintattici e lessico-

combinatori1 da questa concezione del lessico è nato il grande dizionario DEC (Dictionnaire Explicatif et

Combinatoir). Questo dizionario è concepito come un lessico teorico, e infatti ogni articolo lessicografico

comprende tre sezioni: una semantica(con la definizione del lemma), una sintattica(che mostra il regime

sintattico), e una lessico-combinatorio(che è quella che ci interessa maggiormente poiché fornisce le proprietà

combinatorie della voce lessicale in esame). Per Mel’cuk la limitatezza combinatoria di molti lessemi è

strettamente connessa al senso che si intende veicolare.

Con la Teoria Senso-Testo, Mel’cuk e i suoi collaboratori hanno sviluppato la nozione di FUNZIONE

LESSICALE(FL) Questa funzione è chiamata così perché ammette come input solo unità lessicali e produce

come output insieme di unità, e serve per descrivere la co-occorrenza ristretta di parole e i fenomeni di

derivazione. (scelte lessicali e co-occorrenza lessicale).

La combinatoria lessicale ristretta costituisce un nodo problematico per ogni tentativo di descrizione lessicografica

e linguistica.

Per cui il concetto di Funzione Lessicale si basa sull’ipotesi per cui i casi di co-occorrenza lessicale del tipo

sopraccitato(cioè ristretta) hanno, la maggior parte delle volte, un numero molto ridotto di significati

specifici(molto astratti e generali).

Per cui la Funzione Lessicale è un OPERATORE SEMANTICO che rivela o tenta di RIVELARE IL TIPO DI

LEGAME CHE INTERCORRE TRA I DUE ELEMENTI COLLOCATI.. E qui riportiamo alcuni esempi di

funzione lessicale.

1

L’obiettivo primario della Teoria Senso-Testo è quello di costruire un modello funzionale che rappresenti il legame

tra il significato di ciò che si vuole esprimere e la sua realizzazione testuale

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

Esempi:

Il senso di intensificazione si può esprimere in vari modi

(intensamente)(dormire)= profondamente, come un sasso, come un ghiro.

(intensamente)(ferito)= gravemente

(intenso)(pioggia)= torrenziale, battente

(intensamente)(negare)= categoricamente

Per cui il senso di intensificazione si esprime vicino ad un lessema x attraverso uno o più lessemi y e questo in

maniera irregolare, ma sempre in funzione di x. Per cui l’espressione lessicale di questo senso può essere descritta

attraverso una FUNZIONE ʄ che associa a qualsiasi x, affinché questo senso possa essere espresso, tutti gli y

possibili: ne risulta la formula f(x)=y. Il lessema x, per il quale si cercano le co-occorrenze che esprimano il suo

senso, è detto l’argomento di f, e l’insieme delle co-occorrenze è il suo valore.

Ad es. se il senso in questione viene chiamato Magn ( dal latino magnus-grande) si può utilizzare la FORMULA

DELLA FUNZIONE: Magn(x)=y Magn(dormire)= profondamente, come un sasso, come un ghiro, e questa la

possiamo utilizzare per le collocazioni N-A. Attraverso la funzione Magn possiamo descrivere le combinazioni

errore madornale, momento cruciale, crassa ignoranza.

Per le collocazioni V-N la funzione lessicale più comune è Oper,il cui senso è “fare, operare”. Verrà utilizzata, ad

esempio, per dire: fare una passeggiata.

Elenco di FUNZIONI LESSICALI:

MAGN(odio)=mortale

OPER(pericolo)=correre

MULT(cani)=branco

N.B La funzione lessicale “MULT” denota un nome-massa o un’insieme di unità.

Dunque, le funzioni come Magn sono funzioni lessicali [=FL] perché i loro argomenti e i loro valori sono

esclusivamente dei lessemi. Le funzioni lessicali si suddividono in:

Funzioni standard : sono valide per ambiti lessicali molto estesi;

Funzioni non-standard : hanno un’applicazione molto limitata;

Funzioni paradigmatiche : che comprendono i correlati lessicali di un determinato lessema, come

sinonimi o quasi-sinonimi, nozione generale di L, una situazione implicata da L o un partecipante

implicato da L. Ad es. per L=scuola esistono le funzioni paradigmatiche: insegnante, studente,

materia, esame, lezione, insegnare, studiare ecc. Questi correlati lessicali hanno un legame

derivazionale con L.

Funzioni sintagmatiche : Le funzioni sintagmatiche formano, invece, collocazioni con un determinato

lessema L e sono alla base della co-occorrenza ristretta.

Per distinguere le funzioni standard da quelle non-standard, Mel’cuk cita un esempio: caffè nero indica il caffè senza

aggiunta di latte e questo significato(nero“senza aggiunta di latte) è possibile solo in combinazione con il lessema

“caffè”(per cui si tratta di una funzione non-standard). Diversamente, le funzioni standard sono applicabili a tutte le

lingue, sono quelle più “universali”. (Basta vedere se è possibile la traduzione, SE NON SBAGLIO DEVI

CONTROLLARE). Un’ulteriore distinzione è anche quella fra funzioni sintagmatiche e funzioni paradigmatiche: le

funzioni paradigmatiche si riferiscono ad un principio di selezione, mentre le funzioni sintagmatiche si riferiscono ad un

principio di combinazione.

I legami strutturali tra le ipotesi semantiche e quelle co-occorrenziali del modello di Mel’cuk, vengono illustrati con

l’esempio:

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

a. Sono *molto* <*fortemente> certo che Pietro sia venuto ~Sono assolutamente <completamente> certo che Pietro

sia venuto

b. Dubito fortemente che Pietro sia venuto ~Dubito *assolutamente <*completamente> che Pietro sia venuto

Perché “certo” e “dubitare” hanno delle caratteristiche combinatorie opposte rispetto agli intensificatori?(=i valori della

FL Magn). Scomponendo le unità a. e b. è facile capire il perché. La componente semantica centrale di “certo” è non

essere disposto a e non si può intensificare una negazione , perché una negazione non è un principio graduale: *molto e

*fortemente sono quindi inaccettabili. Con “dubitare” la componente centrale è essere disposto a e questo presuppone

anche una graduazione: in effetti si può essere più o meno disposti a , da ciò deriva la collocabilità degli intensificatori

molto e fortemente. In questo caso la scelta di due tipi diversi di valori della FL Magn è semanticamente giusticata.

Il grande pregio della Teoria Senso-Testo e delle funzioni lessicali consiste nella loro universalità. Infatti le tecniche

descritte da Mel’cuk si applicano a tutte le lingue. Le funzioni lessicali permettono, così, di descrivere la co-occorrenza

lessicale di qualsiasi lingua servendosi degli stessi criteri e facilitando- di conseguenza- un paragone tra lingua diverse

che facilita anche la traduzione.

Come già detto la teoria Senso-Testo prevede anche un dizionario: il DEC. Un articolo del DEC comprende, oltre alla

definizione del lessema L e del suo regime grammaticale, una lista di FL di L con i loro valori, cosicché il DEC copre

tutte le collocazioni di L.(Contiene frasemi, idiomi, collocazioni..). Le principali proprietà formali di un DEC sono

state messe in evidenza dallo stesso Mel’cuk:

È un dizionario teorico perché è elaborato sulla base di una teoria linguistica che comprende l’aspetto

semantico, sintattico e morfologico della lingua;

È un dizionario attivo perché progettato per la produzione linguistica

È un dizionario semantico perché basato sulla descrizione semantica di tutte le espressioni che contiene, e

avendo come parte centrale di ogni lemma la sua definizione

È un dizionario combinatorio perché centrato sulla co-occorrenza ristretta sia lessicale che sintattica

È un DATABASE LESSICALE.

Lo scopo principale di un DEC è quello di trattare in maniera esaustiva tutti i lessemi e frasemi. È, di conseguenza,

un mezzo efficace ed esaustivo di rappresentazione del linguaggio.

Un’ultima precisazione sul contributo di Mel’cuk riguarda l’aspetto semantico delle collocazioni. Rispetto alle

locuzioni e alle espressioni idiomatiche, le collocazioni appaiono assolutamente trasparenti, nel senso che ogni

costituente lessicale rappresenta anche un costituente semantico. In che senso, allora, si distinguono dalle combinazioni

libere? In realtà le collocazioni appaiono solo parzialmente composizionali(si parla infatti anche semi-idiomaticità).

Questa parziale trasparenza caratteristica delle collocazioni emerge in Mel’cuk quando le descrive come espressioni

binarie che soddisfano i seguenti requisiti: 1) il significato della combinazione contiene il significato di almeno uno

dei componenti; 2) uno dei componenti è stato scelto dal parlante in modo regolare e non limitato, 3) la scelta del

secondo componente è stata operata in funzione del primo e del significato che si vuole esprimere(selezione

ristretta). Uno degli elementi (la BASE) mantiene il proprio significato, mentre il COLLOCATO subisce, in una

collocazione, una specificazione semantica. Per formare la collocazione caffè nero il parlante sceglie liberamente il

lessema “caffè”(BASE) e, al fine di veicolare il significato “senza latte”, vi associa l’aggettivo “nero”(COLLOCATO),

che in questa combinazione acquisisce un significato distinto da quello di qualità cromatica che generalmente vi

assegnamo. In definitiva la Teoria Senso-Testo di Mel’cuk ha permesso di codificare - attraverso un numero limitato

di funzioni lessicali- i legami semantici che descrivono il rapporto fra la base e il collocato di innumerevoli

collocazioni. Il punto debole di questo approccio consiste nel suo carattere puramente descrittivo: Mel’cuk non

chiarisce mai quale sia la vera natura delle collocazioni, osserva solo i legami semantici che intercorrono fra le parti che

la costituiscono. Il paradigma di Mel’cuk appare, dunque, uno strumento insufficiente.

Coseriu e le solidarietà lessicali

Coseriu spiega esempi come il cane abbaia, uno sciame di api, il cavallo nitrisce, un branco di maiali. In questa

sezione sottolineamo la differenza tra le collocazioni lessicali e le solidarietà lessicali.

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

A partire da lavori come quello di Corpas Pastor, Castillo etc. è possibile osservare come, spesso, i concetti di

“solidarietà” e di “collocabilità” vengano confusi. Cercheremo di comprendere in che modo e per quale ragione le due

nozioni spesso vengano confuse e sovrapposte, e perché sia, invece, molto importante distinguerle.

Nonostante il termine “collocazione” si sia affermato in area romanza più tardi , la nozione era in parte già presente

nella teoria semantica di Eugenio Coseriu(1981-1977), più precisamente nelle cosiddette solidarietà lessicali.

“Una solidarietà lessicale può essere definita come una deteminazione semantica di una parola attraverso una classe,

un arcilessema o un lessema che funzionano come caratteristica distintiva della parola considerata.”

Per classe si intende l’insieme dei lessemi che sono accomunati da un tratto distintivo in comune. I lessemi che

appartengono alla stessa classe si comportano in maniera analoga da un punto di vista grammaticale o lessicale:

possono assumere funzioni grammaticali analoghe e appaiono in combinazioni grammaticali e/o lessicali analoghe. In

una lingua possono esistere, per esempio, classi sostantive come “esseri viventi” ed “esseri inanimati”, aggettivi

“positivi” e “negativi”, verbi “transitivi” e “intransitivi”.

È un lessema ogni unità che compare in una lingua sotto forma di parola.

Un arcilessema è un’unità semantica che equivale al contenuto unitario di tutto un campo lessicale, ossia di un

paradigma lessicale che raccoglie varie unità(parole) che si oppongono l’una all’altra per tratti distintivi minimi. Ad es.

al campo lessicale che raccoglie i sostantivi leone, pecora, gatto, cane, etc. corrisponde l’arcilessema animale.

Tornando alla definizione di solidarietà lessicale, non si tratta quindi di una relazione tra solo due parole: aquilino, per

esempio, si dice solo del naso, ma al naso possono applicarsi molte altre parole oltre ad aquilino.

La solidarietà lessicale, inoltre, è una solidarietà orientata in un’unica direzione, non è reciproca. Per cui, un’altra

caratteristica della solidarietà lessicale è la non reciprocità. Ad es. basti pensare al rapporto fra dente e mordere: il

significato di dente è contenuto in mordere, ma il significato di mordere non è automaticamente contenuto in dente.

Le solidarietà lessicali sono fenomeni sintagmatici condizionati paradigmaticamente, si basano sul fatto che l’unità di

un paradigma funziona in un altro paradigma come tratto distintivo. Ad es. la parola cavallo, che appartiene al

paradigma “animale”, funziona come tratto distintivo nel paradigma dei “nomi dei colori”, ottenendo baio, sauro, etc.

Le solidarietà lessicali sono formate da un lessema determinante(il lessema il cui contenuto è implicato come tratto

distintivo in un altro lessema) e un lessema determinato (il lessema che riceve questi tratti distintivi). Ad es. nella

solidarietà lessicale cavallo baio, cavallo è il lessema determinante e baio è il lessema determinato. Il lessema

determinato implica il lessema determinante ma non viceversa, cosicché, per esempio, baio implica cavallo, ma cavallo

non implica baio. Coseriu, in base a questa spiegazione da lui fornitaci, distingue due tipi di solidarietà lessicali:

1. Le solidarietà unilaterali : sono caratterizzate da determinazione interna, perché la caratteristica del lessema

determinante incluso nel lessema determinato non ha valore oppositivo nell’asse paradigmatico. Ad es. nella

coppia mordere/dente, mordere contiene come tratto distintivo il lessema dente(con i denti), ma non si può dire

che il significato di mordere si esprima in altro modo se, al posto di con i denti, ci fosse un altro tratto

distintivo. Questo significato si veicola solo in relazione con i denti.

2. Le solidarietà multilaterali : sono caratterizzate da determinazione esterna, perché il tratto distintivo del

lessema determinante si aggiunge al contenuto del lessema determinato, rendendo possibile l’opposizione

con altri lessemi sull’asse paradigmatico. Ad es. nella coppia cane/abbaiare , abbaiare contiene il tratto

distintivo “per cani, detto di cani” e questo tratto può essere sostituito con “per cavalli, detto di cavalli”,

oppure “per leoni, detto di leoni” ottenendo le coppie di opposizione paradigmatica: cavallo/nitrire,

leone/ruggire.

Le solidarietà del primo tipo funzionano solo sintagmaticamente, mentre quelle del secondo tipo costituiscono dei

paradigmi: se in un sintagma di questo tipo di sostituisce un lessema, bisogna sostituire pure l’altro.

Inoltre, nelle solidarietà unilaterali il lessema determinante è –di solito– assente. Es. mordere con i denti è

un’espressione tautologica(tautologia: ridondanza). Nel caso delle solidarietà multilaterali il lessema determinante è

di solito espresso, anche se la sua presenza non è necessaria per capire di cosa si sta parlando. Es: il cane abbaia,

cavallo baio, etc.

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

Coseriu distingue, inoltre, in base ai lessemi determinanti – che possono corrispondere ad una classe, un arcilessema o

un lessema – tra affinità, selezione e implicazione:

Affinità: La classe del lessema determinante funziona come tratto distintivo. Ad es. bere[(bere) essere

umano]/abbeverarsi[(bere) animale].

Selezione: L’arcilessema dei lessemi determinanti funziona come tratto distintivo. Ad es.

nave/viaggiare[con un mezzo di locomozione]: la solidarietà è data dall’arcilessema di nave, ossia da

un’unità che comprende anche treno, automobile, barca. Dato che la solidarità si bassa su un

arcilessema, essa si mantiene solo se “nave” si sostituisce con un lessema che appartiene allo stesso

arcilessema, ma non con altri lessemi. Se si sostituisce nave con aereo allora “viaggiare” deve essere

sostituito con volare [viaggiare in aereo].

Implicazione: Un lessema determinante funziona come determinazione del contenuto di un

lessema determinato. Ad es. baio significa “rosso applicato al manto dei cavalli”.

Tuttavia, il semplice fatto che alcune parole appaiano con una determinata classe, arcilessema o lessema, non implica

necessariamente l’esistenza di una solidarietà; non c’è solidarietà, infatti, se la relazione con una determinata unità

NON è ESCLUSIVA. Ad es. cavallo baio(solidarietà)/cavallo bianco(combinazione extralinguistica).

Interessanti sono le osservazioni di Coseriu sull’USO METAFORICO delle solidarietà. Nelle solidarietà si produce –

automaticamente– una metafora. Ad es. Non latrare! detto ad una persona la fa apparire come un cane, poiché in

latrare è presento automaticamente il contenuto cane.

Corpas Pastor assimila le solidarietà lessicali alle collocazioni, poiché, secondo il linguistica, tanto nelle solidarietà

come nelle collocazioni un componente determina la scelta di un secondo componente. TUTTAVIA! Il tipo di legame

tra i due membri delle solidarietà e delle collocazioni è distinto (pg.120). Inoltre la nozione di collocazione è più ampia

rispetto a quella della solidarietà. Le collocazioni e le solidarietà differiscono, inoltre, sul piano della frequenza, infatti

la frequenza è un tratto fondamentale dello studio sulle collocazione di Corpas. Per Coseriu, invece, la frequenza non ha

niente a che fare con le solidarietà lessicali e non è la prova della loro esistenza. Es. cavallo bianco è molto più

frequente di cavallo sauro ma cavallo bianco non è una solidarietà poiché bianco non implica cavallo, mentre sauro sì,

indipendentemente dal contesto e dalla frequenza con cui appare in esso. Inoltre, ciò che distingue crucialmente il

legame collocazionale dal rapporto solidale è la mancanza del legame di implicazione tra base e collocato : la base non

contiene alcun tratto distintivo che comporta la scelta del collocato o viceversa. Non esiste alcun rapporto di

implicazione tra base e collocato, e ciò spiega anche l’obbligatorietà della co-presenza di entrambi i componenti perché

il legame collocazionale sussista.

In conclusione, è interessante sapere come espressioni del tipo branco di maiali, brando di cani, sciame di api dove

l’elemento che denota l’insieme di determinate entità lessicalizza i tratti indicanti il tipo di entità raggruppate, per cui si

tratta di solidarietà multilaterali . Espressioni simili come spicchio d’aglio, invece, sono delle collocazioni, perché

spicchio non rimanda implicitamente al sostantivo “aglio”.

Hausmann: tipologie combinatorie

Josef Hausmann propone una definizione di collocazione molto più elegante rispetto a quella elaborata dai contestualisti

e, successivamente, dalla linguistica computazionale. L’autore fa emergere alcune caratteristiche essenziali delle

collocazioni sia dal punto di vista formale che semantico. L’obiettivo primario di Hausmann consiste nel sensibilizzare i

colleghi lessicologi e lessicografi rispetto al fenomeno delle collocazioni. Tale obiettivo conduce Hausmann, da un lato,

a chiarire concetti impliciti negli studi sovietici a cui si è fatto riferimento in precedenza, dall’altro a introdurre una

terminologia più precisa che verrà poi ripresa e condivisa dalla maggior parte dei linguisti. Inoltre Hausmann fornisce

anche una tassonomia delle collocazioni, quasi identica a quella di Benson.

Hausmann dà innanzitutto una definizione: la collocazione è composta da due parole piene. Si tratta di una

precisazione assolutamente non scontata dato che solo pochi autori si sono preoccupati di limitare a DUE il numero dei

componenti delle collocazioni; tuttoria infatti molti parlano di “combinazioni di due o più parole” (come Corpas). Per

cui ogni collocazione lessicale si compone, per Hausmann, esclusivamente di due elementi lessicali – non grammaticali

– eventualmente intercalati da elementi funzionali quali preposizioni o articoli. In questo modo Hausmann restringe il

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

dominio delle collocazioni, distinguendole da molti enunciati: le collocazioni hanno dunque la dimensione di un

sintagma ciò significa escludere tutte le espressioni, fisse o libere, che superino la dimensione del sintagma, come

proverbi, clichés, e moltissime locuzioni.

Secondo Hausmann il criterio di frequenza introdotto da Bally, poi ripreso da Firth e dai suoi successori, non porta a

identificare esclusivamente collocazioni. Dunque per Hausmann la frequenza non rappresenta certo una prova

dell’esistenza delle collocazioni.

Dal punto di vista strutturale Hausmann indica sei possibili combinazioni collocazionali, e ne propone degli esempi in

tre lingue: (Tassonomia delle collocazioni secondo Hausmann)

1. Sostantivo+aggettivo(epiteto): confirmed bachelor (trad. scapolo incallito)

2. Sostantivo+verbo: his anger falls (trad. la sua rabbia si è placata)

3. Verbo+sostantivo(oggetto):to withdrow money (trad. ritirare il denaro)

4. Verbo+avverbio: it is raining heavily (trad. piovere pesantemente)

5. Aggettivo+avverbio: seriously injured (trad. gravemente ferito)

6. Sostativo+(preposizione)+sostantivo: a gust of anger (trad.)

7. Verbo+preposizione+sostantivo : faire de la temperature (trad.) settima struttura combinatoria aggiunta da

Hausmann solo successivamente.

Il contributo maggiore di Hausmann alla teoria collocazionale è di tipo semantico: muovendo dalla constatazione

dell’insufficienza del criterio di frequenza per la descrizione delle collocazioni, Hausmann assume che i due

componenti di ogni collocazione formino un’unità fortemente coesa in virtù dell’asimmetria del loro status

semanticoinfatti secondo Hausmann i collocati non hanno lo stesso status, poiché uno di loro determina la scelta

dell’altro. La collocazione rappresenta, per il linguista, una combinazione orientata e ristretta.Perché orientata?

Orientata perché, come appena detto, ogni collocazione è costituita da due elementi dalla carica semantica distinta: la

base, semanticamente autonoma, e il collocato, il cui significato viene specificato nella collocazione tramite la base

stessa, e NON VICEVERSA.(il che equivale a dire che il rapporto tra base e collocato si risolve in una funzione

univoca). Perché ristretta? La relazione collocazionale è considerata ristretta perché per l’espressione di un

determinato senso la base mostra preferenze di combinabilità limitate a un numero estremamente ridotto di collocati.

Gli elementi che costituiscono una collocazione non sono, pertanto, in nessun modo casuali o facilmente sostituibili:

sono, infatti, elementi rigorosamente selezionati attraverso meccanismi semantico-concettuali che tratteremo nel

prossimo capitolo.

N.B!: è necessario distinguere la base dal collocato(Hausmann nella sua terminologia lo chiama “collocativo”, però si è

considerato più appropriato adottare le denominazioni base e collocato secondo la terminologia di Jezek). La base è la

parola che determina il significato del collocato, il quale è l’elemento o gli elementi determinati. Generalmente il

SOSTANTIVO è la base (salvo nelle collocazioni formate da verbo e avverbio o da avverbio e aggettivo, dove lo sono

rispettivamente il verbo e l’aggettivo). Questa è una novità fuori per le selezioni sintattiche e semantiche canoniche:

perché comunemente è il predicato che seleziona i suoi argomenti, mentre qui si suggerisce che sia la base(cioè il

sostantivo) a selezionare i collocati(rappresentati da verbi, aggettivi o avverbi). L’apporto fondamentale di Hausmann

alla teoria collocazionale riguarda, anzitutto, la dimostrazione della centralità del ruolo della base: il peso semantico

dell’intera espressione poggia principalmente sulla base. Ciò appare particolarmente evidente nelle collocazioni a verbo

supporto:

farsi un bagno

fare una

domanda

prendere in considerazione

fare riferimento

fare un commento

prendere posto

Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@gmail.com)

lOMoARcPSD|9956491

In queste espressioni la carica semantica verte sul sostantivo mentre il verbo assume un ruolo funzionale, da “supporto

grammaticale”, quasi come se fosse un ausiliare. Per molte di queste espressioni esistono infatti verbi denominali

corrispondenti: bagnarsi, domandare, considerare, riferirsi, commentare, sedersi. Inoltre Hausmann aggiunge che la

base è tipicamente rappresentata dal nome poiché sono i nomi che designano entità e fenomeni di cui i parlanti possono

predicare per mezzo di verbi e aggettivi. Verbi e aggettivi fanno da base solamente quando si collocano con avverbi.

Mentre in espressioni come fissare lo sguardo, muovere a compassione, rompere il silenzio, bevitore incallito, la base

corrisponde sempre al nome.

Hausmann introduce altre TASSONOMIE (oltre a quella delle collocazioni che abbiamo già visto ↑). Infatti Hausmann

approfondisce la sua ricerca collocazionale distinguendo tra:

1. Parole con una combinabilità poco limitata Co-creazioni. Le parole con combinabilità poco limitata si

uniscono con altre parole secondo delle regole semantiche minime e formano delle combinazioni libere. Il

parlante non ha l’impressione di servirsi di unità lessicali preesistenti, ma di combinare in maniera

creativa le parole tra di loro rispettando le norme base che regolano il sistema linguistico.

2. Parole con combinabilità limitata Collocazioni. Le parole che hanno una combinabilità limitata si

combinano sulla base di regole semantiche o secondo regole determinate dall’uso della lingua, ossia della loro

frequenza di co-occorrenza. Si tratta, quindi, di parole che hanno una certa affinità, una forza di attrazione

reciproca che l’uso ha trasformato in prodotti semilavorati della lingua, che il parlante non combina in maniera

creativa ma richiama alla memoria come unità pre-esistenti.

3. Parole con combinabilità limitata che si collocano con parole al di fuori del loro normale ambito

collocativo Contro-creazioni. Queste combinazioni assomigliano alle co-creazioni perché si combinano

liberamente, trasgredendo però le regole di collocabilità. Sono combinazioni rare e tipiche dello stile letterario.

Quindi Hausmann definisce queste tre categorie rispettivamente: co-creazioni, collocazioni e contro-crazioni.

Successivamente Hausmann amplia la sua tipologia distinguendo tra: parole semanticamente autonome(dette

autosemantiche), parole non autonome che hanno bisogno di un contesto per significare qualcosa e che dipendono, per

questo, da una parola autosemantica(dette sinsemantiche). Le prime non presentano alcuna difficoltà di apprendimento

e di utilizzo da parte dello studente della lingua straniera, esse costituiscono gran parte del lessico base, di cui il

principiante può servirsi liberamente senza il rischio di infrangere regole collocazionali e di usare combinazioni che un

madrelingua non userebbe. Nel caso delle parole sinsemantiche, invece, il parlante non può servirsene liberamente ma

deve conoscere e rispettare le regole collocazionali che caratterizzano quella determinata parola. Sulla base di ciò è

possibile ricavare la seguente tassonomia:

Autosemantica+autosemantica = si tratta di combinazioni libere di parole grazie alle quali anche il principiante

può formulare numerose espressioni corrette nella lingua straniera. Ad es. ama il denaro, guarda il mare.

Autosemantica+sinsemantica = non si tratta di combinazioni libere poiché la scelta della parola sinsemantica

è limitata. Uno straniero sarà tentato dallo scegliere tante altre parole che gli sembrano equivalenti ma che

non sono quelle che la lingua preferisce combinare con la parola data. Ad esempio: ritirare il denaro,

chiamare l’ascensore.

Le locuzioni(idioms) costituiscono il terzo gruppo individuato da Hausmann. Le definisce unità extrasemantiche

poiché non si servono delle parole né come autosemantiche né come sinsemantiche. Le locuzioni si servono delle parole

spogliandole del loro significato per creare un’immagine che non è, comunque, del tutto avulsa dal senso delle parole

utilizzate.

Al secondo gruppo appartengono le collocazioni, che sono la combinazione di una parola autosemantica e una

sinsemantica, ed è un fenomeno riconducibile alle norme di uso della lingua. Oltre ad essere unità binarie, due