Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Progetti Di Francesco Di Giorgio Per Il Monastero Di Santa Chiara in Urbino

Caricato da

demeros0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)

531 visualizzazioni21 pagineCopyright

© © All Rights Reserved

Formati disponibili

PDF, TXT o leggi online da Scribd

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formati disponibili

Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd

0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)

531 visualizzazioni21 pagineProgetti Di Francesco Di Giorgio Per Il Monastero Di Santa Chiara in Urbino

Caricato da

demerosCopyright:

© All Rights Reserved

Formati disponibili

Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd

Sei sulla pagina 1di 21

22

La personalit di Francesco di Giorgio, artista e

autore, si delineata recentemente e rimane in

parte indefinita. Anche la sua attivit di architetto

poco documentata. Tre soli suoi edifici sono ac-

certati come autentici

1

. Altri tre si conservano, del

gruppo di sette che lo stesso Francesco di Giorgio

si attribu nel secondo Trattato

2

. La trattatistica

dellartista senese la principale fonte sulla sua

opera di architetto e ingegnere, anche per il pio-

nieristico uso che egli fece dei moltissimi disegni

che commentano i testi. Tuttavia, i numerosissimi

disegni di architettura dei Trattati sono solamen-

te indiziari della poetica e dei metodi progettuali

martiniani, perch essi vennero sottoposti a una

semplificazione geometrica in funzione didattica.

Anche i pochi disegni di architettura autografi di

Francesco di Giorgio sono scarsamente significa-

tivi, sotto laspetto progettuale

3

. I pi importanti

sono tre piante di conventi, che sono raccolte nel

codice Ashburnham 1828 Appendice della Biblio-

teca Medicea Laurenziana di Firenze

4

. Due ff.

63v-64r; f. 159r sono state riferite a unarchitet-

tura martiniana in Urbino (ill. 6)

5

. La terza ff.

66v-67r stata valutata in modi diversi (ill. 1).

Gustina Scaglia lha identificata come un proget-

to di Francesco di Giorgio per il convento dei ge-

suati di San Girolamo in Siena

6

. Howard Burns

lha identificata come un rilievo martiniano di un

originario monastero di Santa Chiara in Urbino,

costruito su un possibile progetto di Luciano

Laurana e poi abbattuto e sostituito da Francesco

di Giorgio con lodierno edificio

7

.

Il disegno va certamente riferito a un edificio

che era costruito, o doveva essere costruito, sul si-

to dellodierno ex monastero di Santa Chiara in

Urbino (ill. 2). Lassetto e lubicazione delle mura

urbiche (ill. 8), della strada rettilinea in basso (ill.

3) e della chiesa di San Girolamo (ill. 4) si ap-

prossimano fin quasi a coincidere con lassetto e

lubicazione dei corrispondenti elementi urbani

di Urbino alla fine del secolo XV

8

. Lipotesi

del progetto per il convento senese va scartata.

Ma laltra ipotesi non appare pienamente convin-

cente, perch limpianto planimetrico del disegno

molto affine a quello dellodierno ex monastero

urbinate, tanto da legittimare il sospetto che la

pianta sia un progetto per quelledificio, che at-

tribuito a Francesco di Giorgio. I modi e i tempi

che Burns ipotizza per la fabbrica martiniana del

monastero di Santa Chiara in Urbino rafforzano

il sospetto. Alla distruzione di un monastero re-

centissimo e di magnifico impianto sarebbe se-

guita la costruzione, sul medesimo sito, di un edi-

ficio molto affine allipotetico monastero origina-

rio. In modo diverso e pi economico, Federico

di Montefeltro fece ampliare i suoi edifici inglo-

bandovi tutti i corpi di fabbrica riutilizzabili.

Lattribuzione

I dati certi nella vicenda edilizia del monastero di

Santa Chiara in Urbino sono due: Federico di

Montefeltro fece costruire sul nostro sito un mo-

nastero femminile osservante

9

; Elisabetta di

Montefeltro, figlia di Federico, spese la sua do-

te nella fabbrica dellodierno ex monastero

10

. Si

ritiene inoltre fondata unattribuzione ottocente-

sca di questultimo edificio a Francesco di Gior-

gio e Baccio Pontelli

11

. A questo punto si pone un

dilemma. O Federico di Montefeltro fece co-

struire un monastero prima dellarrivo in Urbino

di Francesco di Giorgio e poi, dopo la morte del

duca di Urbino, larchitetto senese lo demol e

sostitu con lodierno edificio, su incarico di Eli-

sabetta Feltria. Oppure Federico di Montefeltro

fece iniziare su progetto di Francesco di Giorgio

la costruzione dellodierno edificio, e poi Elisa-

betta Feltria prosegu quella fabbrica. Se il nostro

disegno risale al primo corno del dilemma esso

va preferibilmente datato dopo il 1482 anno

della morte di Federico di Montefeltro e pu

essere, in alternativa, o un rilievo martiniano di

un originario monastero fatto costruire dal duca

di Urbino, o un progetto martiniano ordinato da

Elisabetta Feltria per lodierno edificio. Se il no-

stro disegno risale al secondo corno del dilemma

esso va datato tra larrivo di Francesco di Giorgio

in Urbino che avvenne al pi tardi nel 1477 e

la morte di Federico di Montefeltro, ed esso un

progetto martiniano ordinato dal duca di Urbino

per lodierno edificio.

Sul nostro sito (ill. 2) il beato gerolimino Pie-

tro da Pisa fond nel 1420 un Conservatorio di

Donne Nobili Vedove

12

. Due anni dopo lo stes-

so eremita gerolimino fond, l vicino, il conven-

to di San Girolamo

13

. Un nuovo documento del

1431 attesta una vendita al beato Pietro da Pisa di

una casa con un orto, confinanti con il conserva-

torio

14

. Un altro documento inedito del 1445 at-

testa che Federico di Montefeltro pens in quel-

lanno di costruire, sul sito del conservatorio, un

Enrico Ferdinando Londei Progetti di Francesco di Giorgio

per il monastero di Santa Chiara in Urbino

10-11|1998-99 Annali di architettura

Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org

23

nuovo monastero da edificarsi subito. A questo

scopo egli don un terreno ortivo adiacente al

conservatorio e confinante (ill. 2): a ovest, con la

via del cortile; a sud, con un terreno ortivo; a

nord, con loratorio della fraternita di SantAnto-

nio; e a est, con le mura urbiche medievali

15

. Nel

1456 il conservatorio venne istituito in monastero

delle clarisse osservanti di Urbino, e lanno dopo

Gentile Brancaleoni prima moglie di Federico di

Montefeltro vi si ritir e vi mor, poco dopo, e

verosimilmente l fu sepolta. Anche Battista Sfor-

za seconda moglie di Federico di Montefeltro

fu sepolta nel 1472 nel monastero di Santa Chia-

ra

16

. Alcuni ritengono che a quella data gi esistes-

se il nuovo monastero ordinato da Federico di

Montefeltro. Ma lunica testimonianza attesta so-

lo che quelledificio venne costruito, patrocinato e

frequentato dal signore di Urbino

17

. invece insi-

gnificante il rapido cenno che la beata Battista da

Varano dette del suo soggiorno nel monastero ur-

binate, negli anni 1481-83

18

. Un nuovo importan-

te documento del 1481 conferma la testimonianza

di Vespasiano da Bisticci. Esso attesta la costruzio-

ne del monastero prima di quella data e accenna a

una dislocazione della chiesa annessa al mona-

stero che concordante con quella della chiesa

odierna. Latto del 1481 registr una precedente

vendita di alcune propriet del monastero, la cui

somma ricavata era stata gi impiegata, converti-

ta nella fabbrica del detto monastero

19

. Il docu-

mento lascia il dubbio se il reimpiego della somma

avvenne prima o dopo larrivo di Francesco di

Giorgio in Urbino. Ma altri documenti inediti

sciolgono il dubbio. Il primo attesta che Elisabet-

ta Feltria entr nel monastero di Santa Chiara il

26 gennaio 1494 con alcuni anni di ritardo, ri-

spetto a ci che si supposto finora e che dispo-

se allora di spendere integralmente la sua dote

per la fabbrica di quel monastero

20

. Gli altri docu-

menti testimoniano le reiterate richieste indirizza-

te negli anni 1495-96 da Elisabetta Feltria al

duca di Ferrara Ercole dEste per ritirare quanto

doveva avere da lui

21

. Poich si ritiene che lo-

dierno ex monastero delle clarisse urbinati venne

disegnato e diretto da Francesco di Giorgio e

Baccio Pontelli, ci accadde prima degli anni

1494-96, perch a quella data: Baccio Pontelli era

probabilmente gi morto

22

, e nei rapporti tra la

corte di Urbino e Francesco di Giorgio che ri-

siedeva nuovamente in Siena da alcuni anni si

era gi registrata una grave crisi

23

. Ci dimostra

che lodierno edificio venne progettato e iniziato a

costruire da Francesco di Giorgio con il proba-

bile aiuto di Baccio Pontelli su incarico di Fede-

rico di Montefeltro. Probabilmente i lavori si in-

terruppero alla morte del duca di Urbino, quando

le fabbriche federiciane vennero interrotte o co-

munque ridimensionate. Ma se la fabbrica prose-

gu, alla continuazione di quei lavori non parte-

cip Baccio Pontelli, che lasci Urbino subito do-

po la morte di Federico di Montefeltro. Poi Elisa-

betta Feltria ordin la seconda campagna di lavo-

ri, sullo scorcio del secolo XV.

La soluzione del dilemma ci consente di va-

lutare la testimonianza e le attribuzioni sulla

committenza della fabbrica. Vespasiano da Bi-

sticci complet la sua Vita di Federico da Urbino

prima del 1493, e pot attestare solamente la

campagna di lavori federiciana

24

. Poco dopo la

met del secolo XVI Gian Carlo Galli attribu

invece la committenza della fabbrica a Elisabet-

ta di Montefeltro

25

. Alla fine del secolo XVI Ber-

nardino Baldi dette due indicazioni contraddito-

rie sulla fabbrica

26

, ma negli stessi anni Fuschinio

Brancaleoni rifer che tanto la Chiesa che lan-

nesso Monastero [...] devesi alla munificenza del

Duca Federico e dellIll.ma Signora Elisabetta

sua Figlia

27

. Un giudizio significativo su queste

attribuzioni venne espresso allinizio dellOtto-

cento dallabate Andrea Lazzari. Egli conobbe e

pubblic la lettera di Gian Carlo Galli, e tuttavia

scrisse che il monastero di Santa Chiara Fede-

rico incominci ad edificarlo ed Elisabetta sua

Figlia[...] vimpieg la sua dote

28

.

Il progetto e i primi lavori del monastero di

Santa Chiara vanno collocati agli esordi dellat-

tivit architettonica di Francesco di Giorgio, al-

linizio del suo soggiorno urbinate. Una sua pre-

cedente esperienza come architetto in Siena, se

mai avvenne, fu modesta e di essa ci rimangono

comunque debolissime tracce. Una prima ri-

guarda la chiesa della Santissima Annunziata

nello spedale di Santa Maria della Scala dove, se-

condo uninterpretazione di vecchie trascrizioni

di un documento oggi perduto, Francesco di

Giorgio costru il soffitto e la tribuna

29

. Una se-

conda si riferisce alla basilica di San Bernardino

allOsservanza la cui fabbrica, iniziata nel 1475,

fu affidata lanno dopo a un maestro

30

. Alcuni

lo identificano con Francesco di Giorgio che

avrebbe poi seguito la fabbrica durante la sua

permanenza in Urbino mediante linvio di col-

laboratori e direttamente in occasione dei suoi

numerosi ritorni a Siena. Manfredo Tafuri ha

ipotizzato un legame tra le committenze dei due

conventi osservanti e ha proposto che larrivo di

Francesco di Giorgio in Urbino, per la costru-

zione del convento e della chiesa di San Bernar-

dino, avvenisse nel 1476, prima di divenire ar-

chitetto di Federico di Montefeltro e di Ottavia-

no Ubaldini

31

. Francesco Paolo Fiore ha antici-

pato quellarrivo al 1475 e ha ipotizzato che la

committenza urbinate avesse preceduto e occa-

sionato quella senese

32

. Lipotesi di un precoce

coinvolgimento di Francesco di Giorgio nel cir-

cuito delle committenze edilizie francescane in

Siena si allarga a unaltra attribuzione. Il Della

Valle assegn a Francesco di Giorgio i due chio-

stri del convento di San Francesco in Siena

33

. Poi

il Romagnoli indic il 1475 come anno dinizio

10-11|1998-99 Annali di architettura

Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org

24

della loro costruzione

34

. Lattribuzione stata ac-

quisita alla letteratura artistica senese ed

rafforzata dalla documentata costruzione ad

opera di Francesco di Giorgio nel 1482 del

tetto della chiesa annessa a quel convento

35

.

La ristrutturazione del convento di San Fran-

cesco in Siena fu commissionata dal ministro ge-

nerale dellordine conventuale Francesco Nani,

detto Sanson. Originario di Brescia, egli risiedet-

te a lungo in Siena dove percorse una brillante

carriera di religioso e docente universitario

con il consenso delle istituzioni cittadine

36

. Egli fu

eletto ministro generale in Urbino, il 15 maggio

1475

37

, in un capitolo che si tenne nel convento

osservante di San Donato. Federico di Montefel-

tro patrocin quel capitolo per consolidare la sua

alleanza politica con Sisto IV papa conventuale

che era stata suggellata lanno prima col fidan-

zamento tra Giovanna di Montefeltro figlia di

Federico e Giovanni della Rovere nipote del

papa

38

. Il capitolo di Urbino elesse un candida-

to certamente gradito a Francesco della Rovere,

perch Francesco Nani aveva appena assunto il

suo nuovo cognome da Raffaele Sansoni, proni-

pote di Sisto IV. Con lacquisizione di quella pa-

rentela Francesco Sanson contrasse una spiritualis

cognatio con lo stesso papa. E il comune rapporto

di familiarit, seppure di grado diverso, che Fede-

rico di Montefeltro e Francesco Sanson ebbero

con Sisto IV, dovette favorire il legame tra il ge-

nerale francescano e il duca di Urbino. Il consi-

derevole prestito di denaro che Francesco Sanson

effettu poi a favore di Guidubaldo di Montefel-

tro figlio di Federico costituisce un indizio

concordante circa il legame precedentemente

stretto dal Sanson con Federico di Montefelto

39

.

Il rapporto stabilito con la corte urbinate nel

1475 dal Sanson, la lunga residenza conventuale

senese del generale francescano e la sua commit-

tenza per il convento di San Francesco in Siena lo

indicano come il possibile intermediario tra Fede-

rico di Montefeltro e Francesco di Giorgio. Cer-

chiamo i possibili legami tra lartista senese e il fra-

te conventuale. Francesco Sanson fu un vero me-

cenate artistico: committente di opere darte e di

architetture, in contatto con numerosi artisti, tra

cui Leonardo. Proprio la sua presenza in Urbino,

nel 1475, stata posta in rapporto col trasferi-

mento del Bramante in Lombardia. Ma il suo pos-

sibile mecenatismo artistico prima del 1475 non

mai stato indagato e non risulta documentato

40

.

Tuttavia, si individuano facilmente gli ambiti in

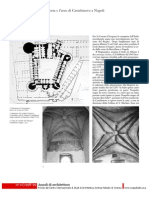

1. Francesco di Giorgio. Progetto per

il monastero di Santa Chiara in Urbino,

pianta. Firenze, Biblioteca Medicea

Laurenziana, codice Ashburnham 1828

App. ff.66v-67r. Penna e inchiostro con uso

di riga su carta, 26,8x27,2 cm 1475-76.

Scritte: via; mura di comuno; via;

via; San gj/rolamo; via; giardino;

tolesi da questa linea (in)la / p(iedi) 60;

via; logia; via; giardino dove stano

e fratj; Confes(s)io/ne; sachrestia delle /

done; chapitolo; Rifetorjo; cano/veto;

lava/manj; chucina; chiesa delle /

done; guarda chu/cina; cami/no dove /

si schalda; chortile; chiesa degli omi/nj;

par/latorj; parlato/rio delle / done;

dove tenga/no e panj; cacato/ri

(Foto Biblioteca Medicea Laurenziana

di Firenze).

10-11|1998-99 Annali di architettura

Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org

25

2. Ricostruzione del sito dellex monastero

di Santa Chiara in Urbino, nel secolo XV,

e contestuale sovrapposizione della pianta ai

ff. 66v-67r del cod. Ashburnham 1828.

App. sullodierna planimetria urbana.

1. area delloratorio di SantAntonio, oggi

demolito; 2. area del Conservatorio delle

Donne Nobili Vedove, dal 1420 al 1459,

poi delloriginario monastero fino al 1475 e

infine delledificio odierno; 3. oratorio della

Santa Croce; 4. area di terreni ortivi, di

propriet della famiglia Catani alla met

del secolo XV; 5. area a valle delle mura

urbiche medievali demolite verso la met

del secolo XV, poi terreno di confine tra il

monastero di Santa Chiara e il convento di

San Girolamo e infine, dopo il 1475, luogo

del giardino pensile del monastero di Santa

Chiara; 6. area del convento di San

Girolamo; 7. area dellappartamento del

guardiano.

A puntinato: le aree delloratorio

di SantAntonio e dellappartamento del

guardiano, oggi distrutti.

A tratto continuo: le mura urbiche

medievali parzialmente residue.

A tratteggio: le mura urbiche medievali

demolite verso la met del secolo XV

(ricostruzione e disegno dellautore).

cui pot avvenire in Siena la conoscenza tra il San-

son e Francesco di Giorgio. Per primo lordine

francescano senese, dove il frate visse dal 1459 al

1475, percorrendo tutti in gradi della gerarchia

conventuale fino a ricoprire la carica di provincia-

le della Toscana, dal 1470 al 1475. Lordine fran-

cescano commission in seguito degli incarichi ar-

tistici e di architetture a Francesco di Giorgio, in

Siena e in Urbino. Per secondo, ma non minore,

lUniversit di Siena dove Francesco Sanson inse-

gn dal 1470 al 1475. La vita culturale senese del

Quattrocento si identific con lo Studio, nel cui

ambito si mosse anche Francesco di Giorgio. Fin

dai primi anni sessanta egli studi le opere del

Taccola che erano probabilmente conservate pres-

so lUniversit

41

. Inoltre, in quel decennio France-

sco di Giorgio lavor per Alessandro Sermoneta

42

,

e forse per la famiglia di Mariano Sozzini

43

, en-

trambi autorevoli cittadini e docenti universitari

senesi. La verosimile conoscenza tra lartista sene-

se e il frate conventuale legittima il sospetto del-

lesistenza di un nesso, tra la presenza del Sanson

in Urbino, nel 1475, e il successivo trasferimento

di Francesco di Giorgio presso la corte urbinate.

La presenza dellartista senese nel ducato di

Urbino, alle dipendenze di Federico di Montefel-

tro, documentata per la prima volta il 17 mag-

gio 1477

44

. Tuttavia alcuni lavori martiniani urbi-

nati vengono datati a partire dal 1475

45

. La seria

ipotesi di una precoce attivit di Francesco di

Giorgio per Urbino concorda con la scarsa docu-

mentazione sulla sua presenza in Siena, tra lesta-

te del 1475 e la primavera del 1477. Il 6 luglio

1475 Francesco di Giorgio e Neroccio di Barto-

lomeo scelsero i rispettivi arbitri per dirimere lo

scioglimento della loro societ fra pittori

46

. Il 26

maggio 1476 Francesco di Giorgio era in Siena,

dove comparve come perito di parte avversa in

una stima di lavori di Neroccio

47

. Infine, un docu-

mento del 25 luglio 1476, dal quale emerge che la

Signoria di Siena incaric due maestri di andare a

verificare i lavori della diga sulla Bruna, risulta-

to di recente dubbio circa lassegnazione di quel-

lincarico a Francesco di Giorgio

48

.

La presenza documentata in patria dellartista

senese tra lestate 1475 e la primavera 1477

talmente saltuaria, e la successione temporale tra

la presenza del Sanson in Urbino e la risoluzione

della controversia tra Neroccio e Francesco di

Giorgio nel maggio e nel luglio 1475, rispetti-

vamente tanto ravvicinata, che i due fatti co-

stituiscono indizi concordanti nellindividuare un

nesso di causalit: tra lo svolgimento del capitolo

conventuale in Urbino e lo scioglimento della so-

ciet fra Neroccio e Francesco di Giorgio. Proba-

bilmente Francesco Sanson segnal lartista sene-

se al duca di Urbino, nel maggio 1475. Certa-

mente Francesco di Giorgio chiuse la sua bottega

senese nellestate di quellanno e, quasi certamen-

te, si trasfer subito dopo in Urbino

49

.

10-11|1998-99 Annali di architettura

Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org

26

Qui lartista senese svolse subito unattivit

multiforme, nel cui contesto larchitettura pre-

valse ben presto. Nel maggio 1477 alcuni docu-

menti attestano per la prima volta la costru-

zione di un edificio di Francesco di Giorgio e la

sua qualifica di architetto

50

. Sappiamo che nel

1445 Federico di Montefeltro don, per la co-

struzione di un monastero delle clarisse urbinati,

un terreno ubicato nel sito dellodierno ex mona-

stero di Santa Chiara e che, nel 1472, Battista

Sforza venne sepolta nel monastero delle clarisse

osservanti di Urbino. In quellanno Federico for-

se pensava ancora di costruire nel contesto del

suo nuovo palazzo il mausoleo dei Montefeltro

secondo il progetto di tempio rotondo redatto

dal Laurana

51

. Pochi anni dopo quellidea pare gi

accantonata, a vantaggio di un mausoleo perso-

nale da edificare nel contesto del nuovo conven-

to dei francescani osservanti. La nuova determi-

nazione adottata forse in occasione del capitolo

generale conventuale del 1475

52

prevedeva la

abbinata costruzione di una chiesa-mausoleo di

Battista Sforza, da edificare prioritariamente nel

contesto di un nuovo monastero delle clarisse os-

servanti. Il monastero e la chiesa di Santa Chiara

vennero costruiti dopo il 1475. Il convento e la

chiesa di San Bernardino vennero costruiti dopo

il 1482, in esecuzione di una volont testamenta-

ria del duca di Urbino

53

. La prima campagna di

lavori nel monastero di Santa Chiara fu contem-

poranea alle altre iniziali fabbriche di Francesco

di Giorgio nei palazzi Ducali di Urbino e Gub-

bio, principalmente e di poco precedente la co-

struzione del nuovo duomo urbinate, che gli at-

tribuita

54

. Nel 1475 gli osservanti urbinati ebbero

modo di conoscere larchitetto senese, quale pro-

gettista del loro monastero-sorella, e forse lo se-

gnalarono ai loro confratelli senesi

55

.

I progetti

La pianta ai ff. 66v-67r del codice Ashburnham

1828 App. va datata allinizio del soggiorno urbi-

nate di Francesco di Giorgio, negli anni 1475-

76

56

. Sovrapponiamola alla planimetria dellex

monastero di Santa Chiara (ill. 2), facendo coin-

cidere il bordo in basso del progetto sul lato ove-

st del rilievo. La corrispondenza tra i due allinea-

menti garantita dalla permanenza della medie-

vale via del cortile nellodierna via Santa Chia-

ra (ill. 3). Poi collimiamo il bordo sinistro della

pianta sullantico confine tra il monastero di San-

ta Chiara e loratorio di SantAntonio. Francesco

di Giorgio rilev il sito abbastanza esattamente

verso sud, nella parte destra della pianta, dove

occorreva spartire larea di confine tra gerolimi-

ni e clarisse, e pi sommariamente verso nord,

nella parte sinistra della pianta, dove larchitetto

senese progett degli spazi aperti e facilmente

adattabili al sito

57

. Sulla pianta sono vergate nu-

merose scritte, che sono riferite a elementi del si-

to e del progetto. La pi significativa apposta

lungo lallineamento della chiesa di san Girola-

mo: tolesi da questa linea (in) la p(iedi) 60. Es-

sa stata diversamente interpretata. Burns lha

ritenuta una documentazione dellampliamento

progettato da Francesco di Giorgio per la costru-

zione del nuovo monastero, rispetto a questo di-

segno che lo studioso britannico considera il ri-

lievo di un monastero esistente. In sostanza, con

quelle parole si sarebbe indicata la larghezza del

rettangolo di terreno da togliere ai gerolimini e

da assegnare alle clarisse per il loro nuovo mona-

stero, che Francesco di Giorgio avrebbe costrui-

to subito dopo labbattimento delledificio appe-

na rilevato. Larea individuata da due linee de-

bolmente tracciate ed composta dalla via a for-

ma di L e dalladiacente rettangolo, di 10060

3. Via Santa Chiara in Urbino, anticamente

via del cortile. A sinistra lex monastero

di Santa Chiara, a destra loratorio

della Santa Croce (foto Guido Cecere).

4. Langolo sud-est dellex monastero

di Santa Chiara in Urbino. Al centro

la rientranza delledificio, a destra

lex convento di San Girolamo

(foto Guido Cecere).

10-11|1998-99 Annali di architettura

Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org

27

piedi

58

. Ma il settore delledificio corrispondente

a quella parte del sito presenta una rientranza

analoga a quella che disegnata, solo un po pi

grande, nella pianta ai ff. 66v-67r (ill. 2, 4 e 9).

Linterpretazione autentica della frase di signi-

ficato opposto, secondo la lettura che ne ha dato

la Scaglia: si toglie da questa linea in l unarea

della larghezza di 60 piedi

59

. Le due linee debol-

mente tracciate individuarono larea che nella

pianta veniva allora sottratta alle clarisse, ma che

a loro era stata assegnata in un precedente pro-

getto. Il compromesso finale su quel controverso

terreno di confine fu ancora leggermente diver-

so. Esso registrato nellimpianto delledificio.

Liniziale forma rettangolare dellarea prece-

dente il progetto ai ff. 66v-67r porta a identifi-

care un elaborato di quella fase progettuale inizia-

le nella pianta al f. 65r del Codice Ashburnham

1828 App. (ill. 5). In quel foglio si ridisegn, da

un probabile disegno autografo di Francesco di

Giorgio, la pianta di un progetto per il monaste-

ro di Santa Chiara in Urbino. Alcune scritte iden-

tificative degli ambienti dormitorio

c(hi)ostro coro ecc. individuano il disegno

come un progetto per un convento. Le notevoli

affinit di forma e disposizione tra le sequenze

corrispondenti di ingresso, chiesa circolare e coro

rettangolare, che sono luna disegnata nel f. 65r e

laltra costruita nelledificio costituiscono un se-

rio indizio a favore della nostra ipotesi (ill. 9). Le

misure indicate in piedi da fabbrica di Urbino e le

affinit tra le due piante sono ulteriori indizi

precisi e concordanti che valgono come mezzo

di prova per la nostra identificazione

60

. Lulteriore

ricerca porta a individuare un possibile altro pro-

getto per il monastero di Santa Chiara in Urbino

nella pianta autografa ai ff. 63v-64r del codice

Ashburnham 1828 App. (ill. 6)

61

. In questo codice

essa precede la pianta al f. 65r e con questultima

e con la pianta ai ff. 66v-67r costituisce una serie,

che intervallata da un altro disegno il n. 96 al

f. 66r che contiene disegni di palazzi desunti dal

repertorio di Francesco di Giorgio. una pianta

di convento, che stata prevalentemente identifi-

cata come un progetto per il convento di San Ber-

nardino in Urbino. Essa stata riferita al conven-

to rinascimentale degli osservanti urbinati sulla

base della pianta della annessa chiesa, che affine

alla planimetria del San Bernardino di Urbino

62

.

Una conferma per questa identificazione stata

indicata in un progetto per linterno di questulti-

ma chiesa, che anchesso nel codice Ash-

burnham 1828 App. e viene attribuito alla botte-

ga di Francesco di Giorgio

63

. Ma la pianta ai ff.

63v-64r un progetto per un monastero femmi-

nile. Lappartamento dei frati nettamente sepa-

rato dalledificio, e il parlatorio e il confessorio

delle suore denominate donne secondo una con-

suetudine lessicale del secolo XV, che ritroviamo

usata anche nella pianta ai ff. 66v-67r sono di-

rettamente comunicanti col primo chiostro. Gli

elementi e le scritte del progetto non contraddi-

cono questa identificazione. Neppure la scritta

stanzia p(er) lo exercitio che viene riferita al-

lindicazione martiniana di ambienti per attivit

manuali nei conventi osservanti

64

perch essa

applicabile anche ai monasteri femminili. Poich

le misure sono indicate in piedi da fabbrica di Ur-

bino la pianta va verosimilmente riferita al mona-

stero urbinate di Santa Chiara. Inoltre, le dimen-

sioni delledificio sono congruenti col sito e con le

altre due piante. Le tre piante sono riferite ai pia-

ni terra e le due autografe sono disegnate a filo

di ferro, secondo una convenzione grafica abi-

tualmente adottata da Francesco di Giorgio nella

progettazione esecuzione e illustrazione di edifici.

Il filo di ferro denota la prevalente attenzione

posta da Francesco di Giorgio verso la geometria

dei muri, rispetto al loro volume, e questa con-

venzione grafica conforme allappiattimento e

alla stiratura dei muri in piani astratti, che carat-

terizzano le sezioni prospettiche martiniane

65

.

La pianta al f. 65r priva di riferimenti al si-

to (ill. 5). Essa presenta una simmetria speculare

a cui fanno capo le due parti affiancate alla chie-

sa. Il monastero ha dimensioni modeste ed evi-

denzia unanalisi e una disposizione delle funzio-

ni imperfette e una scarsa variet nei tagli dei va-

ni. Ledificio risulta inadeguato a ospitare in mo-

do confortevole una comunit numerosa. Lele-

mento centrale, che separa le due parti laterali

del monastero, il pi significativo. Esso costi-

tuito da un breve portico dingresso, una chiesa

circolare e un coro rettangolare. La successione

ripetuta nella costruzione (ill. 9), ma con due va-

rianti. Il portico venne semplificato in una rien-

tranza del fronte edilizio (ill. 3) e il coro venne al-

lungato. La stessa successione presente, con va-

rianti distributive, in alcune piante di palazzi dei

Trattati. Il disegno pare desunto da modelli anti-

chi e ricorda il rilievo martiniano del tempio di

Romolo sulla via Sacra a Roma

66

. Nella parte si-

nistra, intorno al primo chiostro, erano dislo-

cate le attivit comunitarie. Sul fronte stradale in

basso individuato dalle scritte stal(l)a e ca-

mera era probabilmente sistemato lapparta-

mento del confessore. Sui lati a sinistra e in alto

erano probabilmente dislocate le officine: la

cucina, lanticucina, la dispensa, la cantina, il re-

fettorio ecc. L accanto, il coro fungeva forse an-

che da capitolo. Mentre i quattro vani ricavati

esternamente allo spazio cilindrico della chiesa

dovevano avere funzioni diverse. Probabilmente

i due vani in alto erano adibiti a sacrestia e a par-

latorio-confessorio, come i due corrispondenti

vani delledificio (ill. 9). La parte destra del mo-

nastero dislocata intorno al secondo chiostro.

Il dormitorio era previsto nel primo piano, per-

ch al piano terra sono disposti dieci apparta-

menti costituiti di camera, saletta e cappellina

10-11|1998-99 Annali di architettura

Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org

28

che erano forse destinati alle discrete. Lappar-

tamento a sinistra il pi ampio e lunico con un

accesso diretto al chiostro era probabilmente

riservato alla badessa

67

. Il monastero ha una lar-

ghezza modesta, ma raggiunge lantico allinea-

mento delle mura urbiche medievali, da poco de-

molite. possibile che Francesco di Giorgio

avesse previsto un piano seminterrato nel corpo

di fabbrica in alto, perch la scala allineata sul

bordo in alto delledificio lungo il ciglio tattico

del poggio di Urbino, dove fino a pochi anni pri-

ma erano innalzate le mura urbiche medievali

di modo che attraverso essa si sarebbe potuto su-

perare il forte dislivello attestato lungo quel trac-

ciato. Anche il giardino presenta una simmetria

speculare e ricorda quello del palazzo del re,

che illustrato nel primo Trattato. Alti muri rac-

chiudono prati e viali alberati, che fanno capo a

una loggia e forse a una cappella, addossata al

muro di fondo

68

. Il giardino invade larea che era

a valle delle demolite mura medievali ed era de-

limitata dalle nuove mura urbiche e dal convento

dei gerolimini. Il possesso di quel terreno, che

era reclamato dalle due comunit religiose confi-

nanti, in buona parte assegnato alle clarisse. La

pianta del monastero pare disegnata sul riferi-

mento di una trama geometrica. Il reticolo indi-

vidua il corpo di fabbrica di ampiezza costante

che perimetra ledificio. Allinterno sono traccia-

ti i corridoi che racchiudono, a loro volta, i due

chiostri coi vani adiacenti. Anche lelemento cen-

trale allineato al reticolo. Il disegno abbastan-

za impreciso, sia per lapposizione di alcune arbi-

trarie misure sia per lincerto tracciamento a ma-

no libera delle linee. Risulta impossibile rintrac-

ciare tutti i rapporti numerici che vennero utiliz-

zati. Ma appare evidente luso di rapporti tra nu-

meri razionali

69

. Inoltre, il dimensionamento dei

vani della parte destra avvenne secondo labitua-

le raddoppio di un modulo quadrato di base.

La pianta autografa ai ff. 63v-64r parzial-

mente mancante della parte sinistra (ill. 6). Ma

facile completarla in base alle due misure che vi

sono apposte

70

. Limpianto planimetrico presenta

una simmetria speculare, cui fanno capo le due

parti affiancate alla chiesa. Il dispositivo analo-

go a quello del precedente progetto, ma esso pre-

senta due importanti migliorie. Ledificio pi

vasto, e lanalisi e la disposizione delle funzioni

sono pi sapienti. Il monastero pu ospitare co-

modamente una comunit numerosa. Anche que-

sto disegno privo di riferimenti al sito, ma pos-

sibile verificarne la compatibilit con il nostro.

Ledificio lungo 230 piedi solamente dieci pie-

di pi delledificio ai ff. 66v-67r ed largo 105

piedi solamente dieci piedi meno del settore in

basso delledificio ai ff. 66v-67r . La pianta ai ff.

63v-64r si adatterebbe facilmente al settore in

basso della pianta ai ff. 66v-67r, se il monastero

sconfinasse brevemente nei terreni ortivi sulla de-

stra (ill. 2). Inoltre, le due scale delledificio si al-

lineerebbero al ciglio tattico della collina del pog-

gio. Lunico inconveniente funzionale derivereb-

be dalla mancanza di un giardino, a cui ovviereb-

be in parte il chortile e horto. Ma anche pos-

sibile che si dovesse contestualizzare la pianta del-

ledificio in una planimetria pi ampia comples-

siva dellintera area del monastero e forse com-

5. Anonimo. Progetto per il monastero

di Santa Chiara in Urbino, pianta. (Co-

pia da Francesco di Giorgio?).

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,

codice Ashburnham 1828 App. f. 65r.

Penna e inchiostro su carta, 20,2x24,3 cm.

Secolo XVI? (Da un originale del 1475-

76). Scritte: coro; c(hi)ostro; c(h)iesa;

dormitorio; stal(l)a; camera

(foto Biblioteca Medicea Laurenziana

di Firenze).

10-11|1998-99 Annali di architettura

Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org

29

6. Francesco di Giorgio. Progetto per il

monastero di Santa Chiara in Urbino,

pianta. Firenze, Biblioteca Medicea Lau-

renziana, codice Ashburnham 1828 App.

ff. 63v-64r. Penna e inchiostro su carta, su

traccia preparatoria a gessetto,

con uso di riga e compasso, 17,8x26,3 cm.

1475-76. Scritte: qui di sopra p(er) tuto

el dormetor(i)o longo p(iedi) 230 largo

p(iedi) 25; stanzia p(er) lo / exercitio;

lavatio/ne p(er) lo co/rpo; infermarja;

cano/veto e dj/spensa soto; piaza; pia-

za; chortile e horto; lavam/anj; ca-

me/ra; chucin/na; sachrestja; rife-

torjo; camera; piaza; salotto; loco

p(er) lo / confesa/ria; loco p(er) /

le done / dove si con/fesano; lavama(n)j;

po/zo; orato/rj; vestibolo / p(er) lj

fratj; vestibolo; p(er) lo parla/torjo;

grata; guarda /chucina; chucina

(foto Biblioteca Medicea Laurenziana

di Firenze).

prendente un giardino . Ledificio conserverebbe

comunque unampia visione sul paesaggio dallu-

nico fronte finestrato, che posto in alto. Ci ri-

sulterebbe coerente con lassetto del nostro sito

(ill. 10), che scosceso e ancor oggi inedificato

solamente verso quel lato, di modo che il mona-

stero avrebbe conservato la sua separatezza istitu-

zionale acustica e visiva dalla citt. Rispetto al-

la precedente, questa pianta presenta una miglio-

re disposizione delle funzioni. Ledificio pi va-

sto e presenta un impianto planimetrico pi arti-

colato, bench conservi una simmetria speculare.

Francesco di Giorgio us due larghezze diverse

per i corpi di fabbrica e vi ricav allinterno una

pi ampia gamma di tagli dei vani. possibile che

Francesco di Giorgio avesse seguito questo pro-

cedimento progettuale. Egli accost dapprima i

due moduli di 3030 piedi della chiesa, poi fis-

s in 20 piedi la larghezza del vestibolo e in 25

piedi la larghezza del corpo di fabbrica in alto.

Ottenuta cos la larghezza del monastero, egli ne

determin la lunghezza: accost ai fianchi della

chiesa due corpi di fabbrica di 20 piedi poi fis-

s la profondit dei portici e cos ottenne i due

chiostri quadrati. Infine egli fiss la larghezza di

20 piedi dei due corpi di fabbrica di testata. Poi

larchitetto senese tagli i vani allinterno dei cor-

pi di fabbrica, ad iniziare dalla chiesa che lele-

mento pi significativo del progetto. Essa ha

chiare connotazioni funerarie e presenta delle af-

finit cos evidenti con la chiesa di San Bernardi-

no in Urbino, da far ipotizzare la rielaborazione

di quella pianta per la costruzione della chiesa-

mausoleo di Federico di Montefeltro

71

.

A sinistra della navata il vestibolo p(er) lj

fratj, che introduce allappartamento dei fran-

cescani osservanti di Urbino, tra i quali si sce-

glieva il confessore delle clarisse. Lappartamen-

to composto di un salotto, due camere, una cu-

cina e un gabinetto. Tutti i vani accedono a un

piccolo chiostro o a un cavedio. Lappartamento

nettamente separato dal monastero, al quale i

frati avrebbero avuto accesso solo per ammini-

strare i sacramenti. A destra del vestibolo della

chiesa il parlatorio, con la ruota e la grata per i

colloqui. A destra della navata sono i due con-

fessor: quello pubblico e quello delle suore, che

avrebbero raggiunto il loro direttamente dal

chiostro. Accanto ai due confessor si trova la sa-

crestia, che d su un piccolo chiostro e ha un la-

vamani di servizio. Lambito della clausura inizia

col parlatorio a cui seguono due ambienti non

identificati e prosegue con la serie delle offi-

cine: lanticucina; la cucina che in angolo e

perci lunico vano illuminato da finestre che

danno verso lesterno, ma verosimilmente rica-

vate in alto; il lavamani, lungo dieci piedi e col

pozzo retrostante; il refettorio e, infine, un am-

biente soppalcato e adibito a cantina e dispensa,

a cui si accede anche dallinfermeria. Questulti-

ma posta in alto ed costituita di undici came-

re, un obitorio indicato dalla scritta lavatione

p(er) lo corpo e una latrina. Il chiostro rit-

mato da colonne, ma ha negli angoli dei pilastri

piegati a libro. la soluzione dangolo del corti-

le del palazzo Ducale di Urbino, che impres-

sion Francesco di Giorgio perch ricorre spes-

so nei Trattati e in disegni desunti dal repertorio

10-11|1998-99 Annali di architettura

Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org

30

martiniano

72

. Dietro la chiesa si trova un labora-

torio per attivit manuali indicato dalla scritta

stanzia (per) lo exercitio ed probabile che

anche altri vani vicini avessero la stessa destina-

zione duso. A sinistra della chiesa il secondo

chiostro, intorno al quale sono disposte tre di-

verse serie di abitazioni. In basso una camera

composta di camera, saletta e oratorio che ha

una disposizione analoga a quella gi vista nella

pianta al f. 65r (ill. 5). Essa individua una fore-

steria o pi probabilmente il dormitorio delle

discrete. Allaltro lato del cortile sono le celle,

separate con un corridoio dal dormitorio comu-

ne. Le tre diverse serie di abitazioni dovevano

raggiungere la testata del monastero, dove era

forse ubicato il capitolo in una posizione simme-

trica al refettorio. Le funzioni che non sono

menzionate nel disegno erano previste nel pri-

mo piano. Nella nostra ipotesi sarebbe inoltre

previsto un piano seminterrato per i servizi, li-

mitato al corpo di fabbrica in alto.

La pianta autografa ai ff. 66v-67r inserita nel

contesto del sito (ill. 1, 2)

73

. Vi sono disegnati: il

tratto delle mura urbiche, con un torrione semi-

circolare e un bastione quadrato, la chiesa di San

Girolamo, la rettificata via del cortile e il circui-

to delle vie pubbliche, esistenti e progettate

74

. Gli

elementi delle mura urbiche allora esistenti sono

tutti puntualmente presenti, ma le loro dimensio-

ni e dislocazioni sono imprecisi. La distanza tra la

chiesa di San Girolamo e la via del cortile ven-

ne invece misurata con buona approssimazione

75

.

Dopo aver delimitato larea del monastero in ba-

se ai vincoli del sito e al compromesso raggiunto

sullarea da spartire fra gerolimini e clarisse

Francesco di Giorgio vi articol allinterno una

pianta di notevole libert formale. Egli sostitu al-

la simmetria speculare dei precedenti progetti il li-

bero accostamento di tre rettangoli destinati a

funzioni diverse: il giardino dei frati, il monastero

e il giardino del monastero. Larea vasta ma de-

stinata in gran parte a spazi aperti, e il monastero

risulta ancora insufficiente a ospitare una comu-

nit numerosa. Tuttavia, la sapiente dislocazione

degli spazi aperti garantisce una maggiore variet

formale e una migliore disposizione funzionale del

monastero, che pure dislocato intorno ad un so-

lo chiostro. Lelemento risolutivo della pianta la

figura a T, che la loggia compone con un portico

del chiostro. La loggia-asta trasversale si affaccia

sul giardino, mentre il portico-asta longitudinale

si incastra nel monastero e indica un potenziale as-

se di simmetria del complesso edilizio. Intorno al

chiostro sono disposti quattro corpi di fabbrica di

ampiezze diverse, che permettono di raggruppare

i vani secondo le funzioni e le dimensioni simili.

Le funzioni sono inoltre distinte verticalmente nei

tre piani delledificio. Nel piano terra sono rag-

gruppati gli ambienti del primo chiostro: il par-

latorio, la chiesa coi vani di servizio, il capitolo, le

officine e forse dei laboratori. Al primo piano

dovevano essere previsti gli ambienti del secondo

chiostro: i dormitori, la foresteria, linfermeria,

ecc. Nel piano seminterrato del corpo di fabbrica

in alto, in comunicazione col giardino, dovevano

essere previsti i locali di servizio: la lavanderia, lo

stenditoio, i depositi ecc. Bench il progetto sia

ancora nella sua fase di elaborazione iniziale, la

pianta presenta una disposizione articolata. A sini-

stra il giardino dei frati osservanti. Accanto nel

corpo di fabbrica di sinistra che ha unampiezza di

30 piedi sono disposti in successione: la chiesa, il

coro e, accoppiati, il confessorio e la sacrestia del-

le suore. La chiesa-mausoleo era prevista ad uso

pubblico e venne separata dal monastero. Il tratto

a penna che indica il muro comune al coro e alla

chiesa presenta due brevi interruzioni e un picco-

lo cerchio. Questo simbolo segnala probabilmen-

te la ruota. Esso anche indicato: nel muro co-

mune al giardino dei frati e al confessorio delle

suore, e nel muro comune ai due parlator. Proba-

bilmente lapertura nella mezzeria del muro co-

mune al coro e alla chiesa indica la grata attraver-

so cui le suore avrebbero seguito, in incognito, la

messa officiata nella chiesa. La seconda apertura

in quel muro indica forse una grata per i colloqui.

E una grata certamente indicata nella mezzeria

del muro comune ai due parlator. Questi ultimi

sono i primi due vani del corpo di fabbrica in bas-

so, che ha una larghezza di 20 piedi. Segue il de-

posito dei panni, da scambiare con lesterno attra-

verso la ruota del parlatorio. La collocazione di

questo vano fa ritenere che la prevalente attivit

manuale svolta dalle clarisse urbinati fosse la con-

fezione di tessuti e/o indumenti. Seguono due am-

bienti non identificati, forse dei laboratori per

quelle attivit manuali. In angolo una batteria di

tre latrine, ognuna fornita di due condotti retro-

stanti. Uno il discendente, certamente prove-

niente dalla latrina superiore del primo piano, lal-

tro il camino di aerazione, innalzato fino al col-

mo del tetto

76

. Dietro i sei condotti ricavato un

ripostiglio, a cui si accede dal pianerottolo dellat-

tigua scala. Probabilmente Francesco di Giorgio

disegn questo stretto spazio dopo aver constata-

to leccessiva lunghezza delle latrine: accorci i

tramezzi di queste ultime sono ancora visibili

delle raschiature di tratti di inchiostro spost la

batteria dei condotti e segn con due brevi tratti la

piccola porta di accesso al ripostiglio, cos ricava-

to. Il cortile presenta la nota sequenza di colonne

e pilastri aperti a libro e posti in angolo. Il portico

a sinistra fiancheggia la chiesa, il coro e la sacrestia

delle suore fino a incastrarsi nella loggia a colon-

ne. Questultima domina il giardino e ricorda la

loggia sul giardino del palazzo Piccolomini in

Pienza. Nella testata sinistra della loggia posta

laltra scala delledificio. Tra la loggia, il portico in

alto e la prosecuzione del portico di sinistra in-

cernierato il capitolo che ha una larghezza di 25

10-11|1998-99 Annali di architettura

Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org

31

piedi ed affiancato al refettorio a cui seguono

le officine. Qui Francesco di Giorgio disegn

una sequenza quasi identica a quella corrispon-

dente, che disegnata nella pianta ai ff. 63v-64r

(ill. 6). Essa composta dal refettorio, il lavamani

con la retrostante cantina al posto del pozzo, la

cucina disposta in angolo e lanticucina che di-

slocata nel corpo di fabbrica a destra, della lar-

ghezza di 22 piedi.

Il successivo vano un quadrato con due cer-

chi inscritti e concentrici, allinterno del minore

dei quali apposta la scritta camino dove si

schalda. La figura geometrica e la scritta iden-

tificano il vano come un laconico desunto da Vi-

truvio (ill. 7). Il cerchio esterno individua il va-

no cilindrico e cupolato nella cui sommit

ricavato un oculo. Uno schermo di bronzo in-

nalzabile fino a ostruire loculo funge da val-

vola per regolare nellambiente la temperatura

ed eventualmente lumidit alle gradazioni volu-

7. Anonimo (copista della prima stesura

del primo Trattato di Francesco di Giorgio).

Illustrazioni di bagni e stufe. Firenze,

Biblioteca Medicea Laurenziana di Firen-

ze, codice Ashburnham 361 f.23r. Penna e

inchiostro su pergamena, 38,5x26,5 cm.

1480 circa. Scritte: stufa sichondo / li an-

tichi; chamino del fuocho p(er) / lo quale

la stufa ri/schalda; cappello di bronzo (

per la) temperanza; profurnio della stu-

fa; profurnio delle chaldaie; profurnio

delle chaldaie; frigidario; stufa; pro-

furnio della stufa; Bangnio; frigida-

rio; profurnio; fondo de la stufa; va-

chuit fra lluno e llaltro muro / dovel

chalore chorendo rischalda; profurnio

(foto Biblioteca Medicea Laurenziana

di Firenze).

te. Il cerchio interno indica unarbitraria buca-

tura del pavimento, attraverso cui Francesco di

Giorgio credeva, erroneamente, che laria calda

e le fiamme propagatesi nellipocausto penetras-

sero nellambiente del camino

77

. Il disegno illu-

strativo del laconico vitruviano in entrambi i

codici in cui si copi le due stesure del primo

Trattato. Ma solo in uno di essi il codice Ash-

burnham 361 della Biblioteca Medicea Lauren-

ziana di Firenze, convenzionalmente definito L

appare lannotazione da cui si abbrevi la scrit-

ta camino dove si schalda (ill. 7)

78

. In quel co-

dice si ritiene che venne versata la prima stesura

a cui segu la seconda, riveduta e ampliata, che

venne trascritta in un secondo codice il Saluz-

ziano 148 della Biblioteca Reale di Torino, con-

venzionalmente definito T . La nostra scritta

abbreviata dimostra che il capitolo sugli am-

bienti termali di Vitruvio era gi stato tradotto e

il corrispondente disegno annotato di L era gi

stato approntato, negli anni 1475-76. Inoltre, la

collocazione del camino nel contesto di un mo-

nastero conferma la precedenza di L su T, per-

ch in quel secondo codice venne aggiunto il ca-

pitolo sui conventi, proprio in seguito alla so-

praggiunta esperienza progettuale martiniana di

quel tipo edilizio, che quasi certamente inizi

col progetto e la fabbrica del monastero di San-

ta Chiara in Urbino

79

. Lartista senese compil il

primo Trattato facendo costante riferimento alla

autorit di Vitruvio

80

. Anche in questo caso, in

cui egli utilizz la descrizione vitruviana di un

antico ambiente termale per adattarla alle esi-

genze igieniche e mediche del suo tempo mo-

derno

81

. Anche per quel brano Francesco di

Giorgio perfezion la concordanza del signifi-

cato col segno, mediante la ripetuta elaborazio-

ne della illustrazione del testo di base. Le copie

dei probabili primi disegni martiniani di bagni e

stufe sono nel codice Zichy, che si ritiene con-

tenga tra laltro una trascrizione delliniziale

tentativo di elaborazione del primo Trattato. A

quei disegni seguirono quelli di L, e poi quelli di

T

82

. Nella pianta ai ff. 66v-67r lanticucina sepa-

ra il camino dalla cucina. Lubicazione dellanti-

cucina non fu casuale, perch certamente Fran-

cesco di Giorgio previde di collocarvi il forno

delle caldaie e il prefurnio dellipocausto, che

sono indispensabili per il funzionamento dellat-

tiguo camino. Nei disegni corrispondenti del

primo Trattato, il camino-stufa e il forno-pro-

furnio delle chaldaie sono accostati al bagno.

Ma questultima destinazione duso appare diffi-

cilmente associabile allambiente che, nella

pianta ai ff. 66v-67r, segue il camino. Appare in-

vece evidente laffinit del camino ai ff. 66v-67r

coi bagni del palazzo Ducale di Urbino

83

e della

rocca di Ostia

84

. Queste affinit fanno ipotizzare

che lesercitazione condotta da Francesco di

Giorgio sugli ambienti termali vitruviani ebbe

10-11|1998-99 Annali di architettura

Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org

32

poi un concreto esito nel bagno del palazzo di

Urbino e, per opera di Baccio Pontelli, nel ba-

gno della rocca di Ostia.

Il capitolo sugli ambienti termali del De ar-

chitectura ancora oggi di difficile comprensio-

ne, ma Francesco di Giorgio la raggiunse quasi

pienamente quando la lingua vitruviana era

pressoch sconosciuta e la sua lettura era parti-

colarmente ostica

85

. Ci conforta la tesi che la

complessiva opera di traduzione da Vitruvio

venne svolta da qualche dotto umanista, perch

alcuni segni alcuni grossolani errori nella

scrittura di parole latine

86

, le incerte traduzioni

del latino elementare del Taccola ecc. sono ri-

velatori di una, almeno inizialmente, rudimen-

tale conoscenza della lingua latina da parte di

Francesco di Giorgio. Ci concorda con lap-

partenenza di Francesco di Giorgio allo strato

culturale intermedio. Del modo di esprimersi di

quello strato culturale Francesco di Giorgio

presenta sia gli elementi peculiari luso del vol-

gare e della scrittura mercantesca, la preminen-

za del disegno e luso di procedimenti analogici

sia il possesso di tecniche specifiche la pro-

spettiva, la cartografia, lingegneria idraulica, la

fusione dei metalli ecc.

La pianta ai ff. 66v-67r un progetto inizia-

le, gi impostato brillantemente nel suo disegno

generale ma il cui perfezionamento ancora in-

compiuto. Tuttavia essa dettagliata con le mi-

sure delle parti e degli ambienti delledificio.

Ci permette di individuare e analizzare i rap-

porti numerici e i sistemi proporzionali even-

tualmente impiegati da Francesco di Giorgio. Il

disegno a filo di ferro annulla lo spessore di

muri e di strutture portanti, dai quali nel Rina-

scimento si traevano talora le unit di misura de-

gli edifici. Ma non pare che Francesco di Gior-

gio ne avesse fissate. Appare invece evidente la

ricerca di rapporti numerici musicali, o co-

munque di numeri razionali, nella ordenazio-

ne delledificio. Ci emerge gi nelle tre aree

su cui Francesco di Giorgio impost il dispositi-

vo funzionale del monastero

87

. possibile che

Francesco di Giorgio avesse seguito questo pro-

cedimento progettuale. Sulla distanza tra la via

del cortile e la chiesa di San Girolamo di

124,5 piedi egli stacc la larghezza del mona-

stero di 115 piedi e la residua larghezza di

9,5 piedi della via di separazione tra il mona-

stero e il convento dei gerolimini. Poi sulla lar-

ghezza del monastero egli stacc nel corpo di

fabbrica di sinistra le lunghezze della chiesa,

del coro, e della sacrestia e del confessorio acco-

stati, che mise in rapporto con la larghezza di

30 piedi di quel corpo di fabbrica. Egli riusc a

ottenere dei rapporti numerici musicali tra

le due dimensioni di ogni singolo vano e a por-

re in rapporto fra loro le dimensioni degli am-

bienti vicini. La chiesa rettangolare di 4030

piedi divisa dalla sua diagonale di 50 piedi

in due triangoli pitagorici

88

. La lunghezza del-

la diagonale pari alla lunghezza del coro di

50x30 piedi . Inoltre, le dimensioni della sacre-

stia e del confessorio di 2515 piedi sono di-

mezzate da quelle del coro, in modo che si sta-

bilisce una unit organica fra questi tre rettan-

goli simili. Sulla lunghezza della sacrestia e del

confessorio accostati di 25 piedi Francesco di

Giorgio fiss la larghezza del corpo di fabbrica

in alto, la cui lunghezza egli lasci inizialmente

indeterminata. Poi larchitetto senese fiss la

profondit dei portici di sette piedi e dimen-

sion il cortile di 8050 piedi . Cos egli ot-

tenne la lunghezza del corpo di fabbrica in alto

e, contemporaneamente, la lunghezza e la lar-

ghezza del corpo di fabbrica in basso. Infine egli

collim la larghezza del corpo di fabbrica di de-

stra sulla larghezza di 60 piedi dellarea da

assegnare ai gerolimini. Una conferma di questo

procedimento progettuale viene dalla verifica

dei rapporti numerici usati nei vani dei corpi di

fabbrica in alto e in basso. Essi sono poco signi-

ficativi, perch gli ambienti vennero tagliati al-

linterno di corpi di fabbrica gi dimensionati.

Ma i due vani identici dei parlator fanno ecce-

zione, perch il rapporto fra i lati 14:20 piedi

esprime il rapporto 1:2. Esso era certamente

noto a Francesco di Giorgio, sia dalla pratica di

bottega sia dal Vitruvio, dal quale ultimo egli

trasse lunica indicazione di quel rapporto nu-

merico irrazionale che nel primo Trattato

89

. Il

testo di Vitruvio anche una fonte per i rappor-

ti di numeri razionali che sono indicati nei Trat-

tati. Ma quei rapporti numerici, che larchitetto

senese traeva anche dalla sua esperienza di co-

8. Il sito a nord dellex monastero di Santa

Chiara in Urbino ripreso dalla rampa eli-

coidale di quelledificio. Lungo lasse centra-

le della illustrazione si notano le mura ur-

biche medievali parzialmente residue, indi-

viduate dalle puntellature di sostegno e dal

filare degli alberi (foto Guido Cecere).

9. Ricostruzione delle planimetrie e delle

destinazioni duso del monastero di Santa

Chiara in Urbino allinizio del secolo XVI

(da L. Fraternale, Il monastero di Santa

Chiara a Urbino, in Larchitettura, cro-

nache e storia, X, 1964, pp.268-75).

Pianta a quota 9,75 m: 1. rampa elicoida-

le; 2. deposito; 3. stenditoio;

4. camino; 5. cantina; 6. scala di servizio;

7. corridoio; 8. lavanderia; 9. pozzo;

10. ingresso carraio; 11. fondo;

12. cavedio dello spulciatoio; 13. giardino

pensile; 14. cappella ducale; 15. cappelle se-

polcrali.

Pianta a quota 3,15 m: 1. rampa elicoi-

dale; 2. loggia; 3. cantina; 4. refettorio;

5. ripostiglio; 6. corridoio; 7. cucina;

8. pozzo; 9. camino; 10. laboratorio;

11. camera dei telai; 12. cavedio dello spul-

ciatoio; 13. magazzino; 14. dispensa; 15.

portico; 16. legnaia; 17. foresteria.

Pianta alle quote 0,00/+3,15 m:

1. rampa elioidale; 2. noviziato; 3. celle;

4. corridoio; 5. dormitorio; 6. camera di

passaggio; 7. coretto delle converse; 8. coro

delle coriste; 9. refettorio dellinfermeria;

10. infermeria; 11. corridoio; 12. balcone

dello spulciatoio; 13. laboratorio;

14. magazzino; 15. abitazione del guar-

diano; 16. abitazione del confessore; 17. sa-

crestia; 18. confessorio delle monache; 19.

sacrestia delle monache; 20. paneria;

21. chiesa; 22. foresteria

(rielaborazione grafica dellautore).

10-11|1998-99 Annali di architettura

Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org

33

struttore, gli erano soprattutto noti dai testi da-

baco e in particolare dalle volgarizzazioni dei

trattati di geometria. Ci confermato anche

dalla Praticha di gieometria martiniana, in cui

conflu un corpo di conoscenze molto noto,

scritto in volgare e di facile accesso

90

. In sostan-

za, il sistema proporzionale usato nelle tre pian-

te elementare. Francesco di Giorgio us dei

rapporti di numeri razionali e musicali, ma

non elabor un uso ragionato di rapporti pro-

porzionali. La sua esecuzione, ad esempio, appa-

re molto lontana da quella di un virtuoso della

matematica quale fu Leon Battista Alberti

91

.

La fabbrica

Ledificazione conclude il processo progettuale.

In essa si rende ledificio conforme alle aspirazio-

ni del committente e se ne perfeziona ladatta-

mento al contesto del sito. Proprio nel capitolo

sui conventi, che in T, Francesco di Giorgio

sottoline pi volte la necessit di adattare ledi-

ficio al sito. In un passaggio di quel capitolo egli

afferm che gli adattamenti del tipo ideale non

andavano progettati sulla carta, bens operati di-

rettamente sulledificio, quando esso era calato

nello spazio reale

92

. probabile che Francesco di

Giorgio avesse determinato quella sua raccoman-

dazione anche in base allesperienza della fabbri-

ca del monastero di Santa Chiara, la cui esecuzio-

ne avvenne anche in base a decisioni prese diret-

tamente sul cantiere. La fabbrica dovette iniziare

al pi tardi nel 1477. La fiducia che Federico di

Montefeltro e Ottaviano Ubaldini dimostrarono

di accordare a Francesco di Giorgio nei tre con-

tratti del maggio 1477 che riguardarono anche

la direzione dei lavori di opere di architettura

progettate dallo stesso architetto senese

93

legit-

tima lipotesi di una sua precedente attivit per la

corte urbinate, esplicata anche nellambito della

progettazione e costruzione di edifici, tra i quali

vi fu certamente il monastero di Santa Chiara in

Urbino. Ma ben presto la presenza di Francesco

di Giorgio in Urbino divenne saltuaria tra le-

state del 1478 e la primavera del 1480 durante

la guerra tra Sisto IV e Firenze, che egli segu co-

me architetto militare del duca di Urbino

94

. Allo-

ra Baccio Pontelli collabor con Francesco di

Giorgio nella costruzione del monastero di Santa

Chiara in Urbino. La collaborazione continu fi-

no a poco dopo la morte di Federico di Monte-

feltro del 10 settembre 1482 a causa della qua-

le molto probabilmente si interruppe la fabbrica

e certamente il Pontelli lasci Urbino

95

. impos-

sibile individuare cosa venne costruito in quella

prima campagna di lavori, a parte forse la chiesa

che pare identificabile in base alla sua descrizione

nel documento del 1481

96

. I lavori intrapresi per

volont di Elisabetta Feltria a cavallo tra i seco-

li XV e XVI proseguirono sulla base del pro-

getto martiniano. Alla fine di quella seconda cam-

10-11|1998-99 Annali di architettura

Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org

34

pagna di lavori restavano da costruire, o forse so-

lo da completare, i corpi di fabbrica a sud e a ove-

st del chiostro. Ma nulla si sa di questi ultimi la-

vori. invece noto che la chiesa venne rimaneg-

giata in almeno tre occasioni

97

. Allinizio del seco-

lo XX il monastero venne ristrutturato, con dan-

neggiamenti anche gravi, e solamente da ventan-

ni ne iniziata una lenta opera di manutenzione

98

.

Larchitettura autentica martiniana costitui-

sce la maggior parte delledificio. In essa il sito,

i vincoli preesistenti, le necessit funzionali, le

emergenze di cantiere e le interpretazioni di col-

laboratori ed esecutori intervennero come acci-

denti della fortuna sul modello ideale. Lo stes-

so uso martiniano della composizione a filo di

ferro facilitava il prodursi di deformazioni mu-

rarie nelle sue architetture, che si verificarono

anche nel monastero di Santa Chiara. Francesco

di Giorgio sottopose le tre piante a una sempli-

ficazione geometrica meno rigida, ma analoga, a

quella adottata nei disegni dei suoi Trattati. Inol-

tre egli contestualizz in modo approssimativo

nel sito quelle piante geometrizzate. Solamente

sul cantiere egli deform il regolare impianto

planimetrico del progetto finale. In quel fran-

gente, alcune linee parallele e perpendicolari su-

birono deviazioni e deformazioni e certi elemen-

ti e parti del progetto si adattarono esattamente

a dei vincoli preesistenti. Si sono gi indicati gli

inconvenienti pi gravi del progetto ai ff. 66v-

67r: nella ridotta dimensione delledificio e nel-

la indicazione di un circuito di vie pubbliche,

che avrebbero intaccato la clausura del monaste-

ro. Questi due inconvenienti non pregiudicano

ledificio. Il monastero fu ampliato e separato

dalla citt. Larea si estese a nord, fino alle mura

urbiche ed al torrione semicircolare, a quelle

contestuale, sul quale si innalz la rampa elicoi-

dale (ill. 2 e 8). Inoltre, si ridusse a un impasse la

strada a L tra il monastero e il convento di San

Girolamo

99

. La sovrapposizione della pianta ai ff.

66v-67r sul rilievo dellex monastero rende evi-

denti le trasformazioni intervenute con la co-

struzione delledificio (ill. 2). Il fronte edilizio

assecond la curva dolce della via del cortile e

registr tre cesure murarie (ill. 3), che individua-

rono delle separazioni funzionali nelledificio. A

partire da quella linea spezzata la pianta del cor-

po di fabbrica ovest assume una forma a venta-

glio, che si interrompe contro il regolare corpo

di fabbrica est (ill. 9).

Una attendibile ricostruzione delledificio e

dei suoi usi alla data del primo Cinquecento

stata pubblicata pi di trentanni fa (ill. 9)

100

. Le

abitazioni del confessore e del guardiano separa-

rono verso ovest il giardino dei frati dalla via del

cortile. Labitazione del guardiano era accostata

alloratorio di SantAntonio ed entrambi i corpi

di fabbrica vennero abbattuti. Per primo lorato-

rio

101

, e successivamente allinizio del secolo XX

labitazione del guardiano. Dopo la prima ca-

mera dellabitazione del confessore, che fungeva

anche da primo ingresso al monastero cerano: la

sacrestia, il parlatorio, il confessorio, la sacrestia

delle suore, e il deposito dei panni. Lubicazione

della paneria, che analoga a quella della pian-

ta ai ff. 66v-67r (ill. 1), conferma che la confezio-

ne dei panni fosse la prevalente attivit manuale

delle clarisse urbinati. A sud cerano la chiesa e il

coro, dal quale le suore seguivano attraverso una

grata, in incognito, la messa celebrata nella chie-

sa. Anche la finestra di ferro del parlatorio era af-

facciata sulla chiesa, che fungeva inoltre da parla-

torio pubblico

102

. Dal loro parlatorio le suore ac-

cedevano al confessorio. Lingresso alla chiesa

posto su una breve rientranza del fronte edilizio,

che ritaglia un esiguo slargo sulla via del corti-

le. Nei brevi fronti laterali dellesiguo slargo

erano collocati i due ingressi del monastero. La

sequenza di ingresso, chiesa e coro venne desun-

ta dal progetto al f. 65r. E da esso venne forse ri-

presa anche la disposizione dellappartamento

10. Il fronte orientale dellex monastero

di Santa Chiara in Urbino

(foto Guido Cecere)

10-11|1998-99 Annali di architettura

Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org

35

11. Loriginario dormitorio

nellex monastero di Santa Chiara in

Urbino (foto Guido Cecere).

del confessore. Il corpo di fabbrica a valle venne

edificato su tre piani. Nel primo piano cerano il

dormitorio e le celle, affiancati e separati da un

corridoio, secondo una soluzione distributiva

che disegnata nella pianta ai ff. 63v-64r (ill. 6).

La lunga serie delle celle, oggi in gran parte de-

molite, risvoltata a 90 in due ali di testata.

Quella nord incernierata al dormitorio me-

diante la rampa elicoidale. La disposizione plani-

metrica di quel corpo di fabbrica affine a quel-

la del corpo di fabbrica sud del palazzo Ducale di

Gubbio, che venne costruito, quasi certamente

con il concorso di Francesco di Giorgio, con-

temporaneamente al monastero di Santa Chiara

in Urbino

103

. A sud della testata sud delle celle e

del dormitorio cerano linfermeria e lo spulcia-

toio. Francesco di Giorgio afferm lutilit di

questultimo ambiente nel contesto dei con-

venti proprio nello specifico capitolo sui con-

venti di T

104

. Lo spulciatoio assolveva sia a una

funzione igienica sia al precetto religioso di pre-

servare anche la pi piccola creatura di Dio. Dal

balcone quadrilatero dello spulciatoio del loro

monastero le clarisse urbinati si scrollavano di

dosso i parassiti, che cadevano nel fondo del ca-

vedio, da dove venivano convogliati nella fogna e

di qui espulsi. Le logge vicine al dormitorio era-

no usate come laboratorio, e il tratto incompiu-

to delle logge nord era forse adibito a magazzi-

no. La foresteria era nel corpo di fabbrica ovest,

lungo la via del cortile. Essa venne costruita a

partire dal secolo XVI, nella terza campagna di

lavori. Ancora nel corpo di fabbrica est, al piano

terra cerano: il refettorio, la cucina con la di-

spensa e, intorno al cavedio dello spulciatoio, al-

cuni magazzini e laboratori che immettevano

nella lunga loggia a U; e nel seminterrato cera-

no: il lavatoio, lo stenditoio e i vari depositi.

Questi ambienti fanno capo al portico, che im-

mette nel giardino dove originariamente erano

collocate, addossate al muro orientale, le cappel-

le sepolcrali. Una collocazione affine di una cap-

pella nel giardino del palazzo del re, nel pri-

mo Trattato

105

. E poich il giardino del palazzo

del re affine a quello della pianta al f. 65r (ill.

5), possibile che fin da quelliniziale progetto

Francesco di Giorgio prevedesse la collocazione

di cappelle nel giardino. Il recupero delle solu-

zioni approntate nei progetti iniziali avvenne se-

condo un procedimento non lineare, mediante il

loro reimpianto nel progetto definitivo, che

documentato in una sua fase di elaborazione ini-

ziale nella pianta ai ff. 66v-67r. Le tre aree fun-

zionali che in essa sono chiaramente distinte il

giardino dei frati, il monastero e il giardino del

monastero vennero eseguite con gli adatta-

menti gi detti. Il giardino dei frati venne sepa-

rato dalla strada con un corpo di fabbrica ad uso

degli stessi osservanti. La chiesa e il coro venne-

ro trasformati secondo il precedente progetto al

f. 65r. La rampa elicoidale sostitu la scala nella

testata sinistra della loggia. Labile incastro a T

fra la loggia e il portico venne fratturato con lin-

serimento del refettorio. La via di separazione

dal convento di San Girolamo venne ridotta a un

impasse

106

. Infine si spost il confine tra le due co-

munit religiose confinanti, ampliando larea de-

stinata alle clarisse.

Dal rilievo metrico si ricavano altre informa-

zioni sulla geometria delledificio e sui procedi-

menti adottati nella fabbrica

107

. Pare che France-

sco di Giorgio avesse fissato le misure massime

dellarea e le dimensioni delledificio e del giar-

dino approssimando dei rapporti di numeri ra-

zionali

108

. Su quella sommaria geometria di rife-

rimento egli sovrappose e accost dei fasci di

volte a botte e a padiglione le cui ampiezze

vennero adattate dai precedenti progetti

109

fino

a ottenere larticolata disposizione del Mona-

stero. Ma larchitetto senese ottenne anche la

giusta ordenazione degli ambienti, mediante

un ampio uso di rapporti di numeri razionali

110

.

Si registra inoltre, nel regolare corpo di fabbrica

est, la presenza di alcune misure esatte di dieci

e venti piedi che derivarono forse dalluso del-

la canna di misurazione

111

. Il raccordo tra i due

impianti planimetrici quello regolare del corpo

di fabbrica est e quello irregolare del corpo di

fabbrica ovest avvenne mediante la modellazio-

ne a pianta trapezoidale di alcuni vani.

Limmagine delledificio stabilita dallimpo-

nente apparato murario del suo fronte orientale

(ill. 10). Esso caratterizzato dalla doppia loggia

su pilastri, che protesa verso il paesaggio con le

testate svoltate a U e che, originariamente, era

completata con lattico delle celle. Quel fronte

connota il paesaggio urbano orientale di Urbino

e fronteggia il paesaggio agrario che fa capo alla

chiesa di San Bernardino. I tre originari piani so-

vrapposti con le doppie arcate dal ritmo serra-

to rimandano a esempi di teatri e acquedotti

10-11|1998-99 Annali di architettura

Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org

36

romani antichi

112

. In quellimpaginato inserito

il tipico motivo medievale senese dellarco ribas-

sato. Linnovazione tipologica delle testate svol-

tate a U rimanda al castellare e alla torre quadra-

ta, nel palazzo Ducale di Urbino. Le costruzioni

ad archi su pilastri, che sorreggono il giardino

pensile dellex monastero, rimandano ai grandi

contrafforti della spianata pensile del mercatale

di Urbino. Infine, Francesco di Giorgio ottenne

un forte effetto di contrasto applicando sul po-

deroso apparato murario la sua sintetica abbre-

viazione dellordine classico. Lintero dispositivo

formale presenta una marcata affinit col fronte

nord del palazzo del Belvedere di Innocenzo

VIII, in Vaticano, e la somiglianza costituisce un

solido indizio per lattribuzione delledificio vati-

cano a Baccio Pontelli

113

.

Limpianto regolare del corpo di fabbrica

orientale appena deformato dalla modesta de-

viazione del muro di testata nord, che prosegue

rettilineo nel muro del giardino pensile. Il lungo

allineamento murario complessivo tangente al

cilindro della rampa elicoidale. Questa una si-

gla martiniana che congiuntamente rimanda: al-

la coclea e alle competenze meccaniche di Fran-

cesco di Giorgio ingegnere

114

e alla predilezione

figurativa verso le forme circolari e rotanti di

Francesco di Giorgio artista

115

. La lunga devia-

zione muraria si accorda alla poetica martiniana

di deformazione del modello ideale, attraverso

ladozione del principio di flessibilit nellorga-

nismo reale

116

. Il modo col quale Francesco di

Giorgio risolveva il tema delle scelte compositi-

ve nei siti irregolari o comunque gravati da

vincoli che potessero compromettere la regola-