Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Piezoelettricità

Caricato da

RuggeroSimonelliCopyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

Piezoelettricità

Caricato da

RuggeroSimonelliCopyright:

Formati disponibili

1

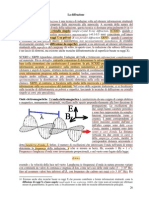

INTRODUZIONE -EFFETTO PIEZOELETTRICO

Leffetto piezoelettrico fu scoperto da Jaques e Pierre Curie

nel 1880 ed una caratteristica di certi cristalli naturali

(quarzo, tormalina) o sintetici (solfato di litio, ammonio di-

idrogenato fosfato), di ceramiche ferroelettriche

polarizzate e di particolari film di polimeri, che permette loro

di sviluppare una carica quando vengono deformati

elasticamente.

In un cristallo, questa carica si manifesta quando unazione

meccanica provoca la comparsa di un dipolo elettrico in

ciascuna molecola, spostando il centro delle cariche positive e

negative. La rottura dellequilibrio elettrostatico produce la

polarizzazione.

INTRODUZIONE -EFFETTO PIEZOELETTRICO

Inoltre gli stessi materiali si deformano meccanicamente se

sottoposti ad un campo elettrico esterno, fenomeno noto come

effetto piezoelettrico inverso.

Lassenza di un centro simmetria condizione necessaria

affinch si manifesti la piezoelettricit, assente in materiali

conduttori e strutturalmente simmetrici.

A causa delle loro naturale struttura asimmetrica, materiali

cristallini, come il quarzo, presentano leffetto piezoelettrico

senza la necessit di alcun tipo di trattamento, mentre le

ceramiche piezoelettriche (come ad esempio il titanato di

bario o lo zirconato titanato di piombo-PZT) devono essere

artificialmente polarizzate per mezzo di un intenso campo

elettrico esterno, il cui valore ne influenza fortemente la

sensibilit.

2

MATERIALI PIEZOELETTRICI

Si definisce piezoelettricit una polarizzazione elettrica prodotta

da sforzi meccanici in determinate classi di cristalli, che

proporzionale allo sforzo stesso ed ha un segno direttamente o

inversamente variabile con essi. Tale effetto definito come

effetto piezoelettrico diretto. Viceversa, gli stessi materiali devono

rispondere con la produzione di uno sforzo, che si palesa con una

variazione dimensionale, quando vengono sottoposti ad una

polarizzazione elettrica. In questo caso si parla di effetto

piezoelettrico inverso ed un secondo aspetto della stessa

propriet del materiale. Entrambi i comportamenti sono

largamente impiegati per ottenere sensori e attuatori di varia

natura e, in particolare, la seguente ricerca ha sfruttato il primo.

Si pu rappresentare l ampiezza dell effetto piezoelettrico

tramite il vettore di polarizzazione P=P

xx

+P

yy

+P

zz,

dove x, y e z

si riferiscono ad un sistema di riferimento solidale agli assi del

cristallo. In ciascun comportamento piezoelettrico, sia diretto

sia inverso, gli sforzi e le deformazioni sono correlati ai

parametri elettrici per mezzo di costanti, che assumono valori

diversi per le diverse direzioni allinterno del materiale. A loro

volta, sforzi e deformazioni sono correlati tra loro dalle

costanti elastiche del materiale, anchesse diverse nelle diverse

direzioni spaziali.

In termini di sforzi assiali e sforzi di taglio si possono

scrivere le equazioni:

xy zx yz zz yy xx zz

xy zx yz zz yy xx yy

xy zx yz zz yy xx xx

d d d d d d P

d d d d d d P

d d d d d d P

36 35 34 33 32 31

26 25 24 23 22 21

16 15 14 13 12 11

+ + + + + =

+ + + + + =

+ + + + + =

3

dove d

mn

sono i coefficienti piezoelettrici e dimensionalmente

hanno il significato di carica prodotta per unit di forza,

espressa in Coulomb/Newton, per quanto riguarda leffetto

diretto e di deformazione per unit di campo elettrico, espressa

in metri/Volt per quanto concerne leffetto inverso. Il primo

pedice si riferisce alla carica generata allinterno del materiale

(effetto diretto) o al campo elettrico applicato (effetto inverso), il

secondo pedice, rispettivamente, alla direzione delle forze

applicate o delle deformazioni indotte.

Ulteriori parametri di utilit pratica, ai fini dello studio delle

propriet piezoelettriche, sono i coefficienti g

mn

e h

mn

. I primi si

ottengono dal rapporto dei corrispondenti coefficienti d

mn

e della

costante dielettrica assoluta e rappresentano il gradiente di

tensione per unit di pressione. I secondi si ricavano da

unulteriore rapporto dei corrispondenti valori di g

mn

e del

modulo di Young relativo allorientazione spaziale del cristallo e

si utilizzano per il calcolo del gradiente di tensione per unit di

forza.

Infine, lefficienza di conversione meccano-elettrica, alle frequenze

nellintorno della frequenza di risonanza, espressa dai coefficienti

k

mn

, ossia dalla radice quadrata del rapporto tra lenergia elettrica

in uscita e quella meccanica in entrata (per leffetto diretto) e vale la

relazione:

( )2

1

mn mn mn

h d k =

Come si gi visto i materiali che possiedono queste

propriet sono divisibili in due categorie principali: i cristalli

naturali e le ceramiche piezoelettrichepolarizzate. Dei primi

sono ben conosciuti i valori delle costanti piezoelettriche,

mentre dei secondi ancora molto si pu scoprire

relativamente alla dipendenza di tali costanti da spessori del

materiale, tensioni e temperature di polarizzazione ed

esercizio.

4

I CRISTALLI NATURALI-IL QUARZO

I cristalli naturali con propriet piezoelettriche sono il quarzo, la

tormalina e i sali di Rochelle. Il quarzo un monocristallo di

biossido di silicio con una cella elementare costituita da tre

molecole di SiO2, posizionate in modo da costituire un cristallo di

forma esagonale. Ogni cristallo presenta i seguenti assi di

simmetria:

a) un asse z detto asse ottico, di simmetria ternaria, il quale

attraversa il cristallo in tutta la sua lunghezza; la sezione normale

allasse z un esagono regolare;

b) tre assi meccanici y di simmetria binaria, normali allasse z e

normali, ciascuno, a due facce laterali opposte del cristallo;

c) tre assi elettrici x di simmetria binaria, normali ognuno allasse

z e ad un asse y.

a) un asse z detto asse

ottico, di simmetria

ternaria, il quale

attraversa il cristallo in

tutta la sua lunghezza;

la sezione normale

allasse z un esagono

regolare;

b) tre assi meccanici y

di simmetria binaria,

normali allasse z e

normali, ciascuno, a

due facce laterali

opposte del cristallo;

c) tre assi elettrici x di

simmetria binaria,

normali ognuno allasse

z e ad un asse y.

Se si taglia una piastrina di

quarzo, in modo tale che le

facce maggiori della piastrina

risultino perpendicolari ad un

asse elettrico, e si

sottopongono le due facce

maggiori ad una

compressione meccanica, su

di esse si manifestano cariche

elettriche di segno opposto e

la quantit di carica presente

proporzionale alla forza

applicata. Se la forza

applicata di trazione la

polarit delle cariche

elettriche si inverte.

5

Qualora venga

applicata alla piastrina

una forza meccanica in

direzione dellasse

meccanico (quindi in

direzione normale alla

precedente), sulle facce

perpendicolari allasse

elettrico si generano

ancora delle cariche

elettriche, con la

differenza che una

compressione lungo

lasse elettrico

corrisponde ad una

trazione lungo lasse

meccanico. Questi

comportamenti hanno

il nome di effetto

piezoelettrico diretto.

Se la sollecitazione avviene

nella direzione dellasse

ottico, non si produce alcuna

polarizzazione elettrica. Se,

invece, si sottopone la

piastrina di quarzo ad un

campo elettrico avente la

direzione dellasse elettrico,

si verifica una dilatazione in

questa direzione (oppure una

contrazione, in funzione del

segno della polarizzazione)

proporzionale allintensit

del campo. A questo effetto

longitudinale se ne associa

uno trasversale di

contrazione (o dilatazione)

lungo la direzione dellasse

meccanico, indicato come

effetto trasversale. Si tratta

delleffetto piezoelettrico

inverso.

I coefficienti piezoelettrici d

mn

per il quarzo sono:

0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0

0 0 0

11 14

14 11 11

d d

d d d

ed i loro valori numerici, riportati in letteratura sono:

d

11

=2.310

-12

C/N;

d

14

=0.6710

-12

C/N.

6

Scegliendo la direzione di taglio nel monocristallo con una certa

oculatezza, leffetto piezoelettrico dei quarzi viene largamente

sfruttato nella realizzazione di trasduttori di forza e pressione.

In particolare, questo materiale presenta caratteristiche

vantaggiose quali:

- elevata rigidezza e resistenza meccanica, che garantiscono

piccole deformazioni elastiche durante la compressione;

- eccellente linearit a fronte di un ampio range di carico;

- piccola dipendenza dalla costante piezoelettrica della

temperatura;

-nessun effetto piroelettrico.

In base a queste propriet risulta motivata la larga diffusione di

trasduttori piezoelettrici al quarzo per la misura di alte pressioni,

anche in ambienti sottoposti ad elevate temperature.

I CRISTALLI NATURALI-LA TORMALINA

La tormalina, a differenza del quarzo, caratterizzata da range

di temperatura pi ampi, nonch da un costo elevato ed una

bassa sensibilit e, per questo motivo, viene scarsamente

utilizzata nella realizzazione di sensori. I coefficienti

piezoelettrici per la tormalina sono:

0 0 0

0 0 0

2 0 0 0 0

33 31 31

15 22 22

22 15

d d d

d d d

d d

I valori numerici disponibili in letteratura sono:

d

33

=1.910

-12

C/N;

d

h

=2.410

-12

C/N (coefficiente piezoelettrico di carica derivante da

sollecitazione idraulica);

La distribuzione dei suoi coefficienti piezoelettrici la rende

particolarmente adatta per la misura della pressione idrostatica.

7

I CRISTALLI NATURALI-I SALI DI ROCHELLE

I sali di Rochelle sono il solo materiale piezoelettrico che ha

avuto uno sviluppo su scala industriale, per il fatto che giocano

un ruolo fondamentale in applicazioni come microfoni e

altoparlanti. In queste applicazioni risultano importanti

lelevata sensibilit rispetto agli sforzi di taglio e lelevata

permettivit. Tuttavia i suoi limiti in termini di robustezza,

isteresi e ridotto range di temperatura e umidit, li rendono

poco adatti ad applicazioni sensoristiche per pressioni e

temperature elevate.

I valori disponibili in letteratura sono, in questo caso, forniti a

30C e relativi a sollecitazioni di taglio:

d

14

=2755010

-12

C/N (in funzione del piano di taglio del

cristallo e del tipo di sollecitazione applicata).

LE CERAMICHE PIEZOELETTRICHE

Le ceramiche

piezoelettrichesono

sostanze policristalline

con propriet

ferroelettriche che, a

seguito di una

polarizzazione, possono

presentare

caratteristiche

piezoelettriche.

Per comprendere

leffetto piezoelettrico

nelle ceramiche

conveniente considerare

prima il comportamento

di questi materiali a

livello microscopico.

- Cella elementare

di ceramica

piezoelettrica:

a) configurazione

cubica al di sopra

della temperatura

di Curie;

b) configurazione

tetraedrica al di

sotto della

temperatura di

Curie

8

Come gi detto, affinch un materiale esibisca propriet piezoelettriche, la sua

struttura cristallina non deve possedere un centro di simmetria, ossia ci deve essere

almeno un asse nel cristallo tale che la disposizione atomica appaia differente se si

procede in direzioni opposte lungo di esso. Al di sopra di una certa temperatura,

chiamata temperatura di Curie, la struttura del cristallo possiede un centro di

simmetria e perci non ha momento di dipolo elettrico. Al di sotto di questa

temperatura esso subisce un cambiamento di fase ed evolve verso una struttura pi

complessa che non centrosimmetrica.

In questa fase il cristallo ha un

dipolo elettrico bloccato, che pu

essere invertito o disposto in

direzioni diverse. Ci si riferisce a

tali materiali con il termine

ferroelettrici, poich questo

comportamento elettrico

presenta unanalogia fisica con il

comportamento dei materiali

ferromagnetici.

Configurazione dei domini dei momenti di

dipolo elettrico:

a) prima della polarizzazione; b) durante la

polarizzazione; c) dopo la polarizzazione

In particolare, queste ceramiche presentano, in

modo analogo ai materiali ferromagnetici, la

possibilit di essere polarizzate permanentemente.

In sostanza esse si possono schematizzare come

costituite da zone aventi polarizzazione spontanea,

che possono essere parzialmente orientate tramite

lapplicazione di un campo elettrico esterno. Se si

graficizza la polarizzazione elettrica del materiale

in funzione di un campo elettrico variabile si

ottiene un ciclo di isteresi completo. Quello che

conta ai fini della piezoelettricit la

polarizzazione residua che si ha alla rimozione del

campo elettrico esterno.

Attraverso un processo di

miscelazione di materiali

ferroelettrici si ottengono delle

paste in cui i singoli

microcristalli sono ferroelettrici

e possiedono una spontanea

polarizzazione. Tuttavia la

combinazione disordinata di

questi microcristalli in una

polvere di varia composizione e

granulometria non possiede un

momento di dipolo elettrico

rilevabile a livello macroscopico.

9

Condizione necessaria affinch la polarizzazione abbia successo, il

raggiungimento della temperatura di Curie durante il processo di

esposizione al campo elettrico e il successivo raffreddamento del materiale,

sempre in presenza del campo. Cos facendo, i domini tendono ad allinearsi

nella direzione pi vicina a quella del campo, producendo un momento di

dipolo risultante ed un allungamento del pezzo nella stessa direzione.

Dopo la rimozione del campo esterno, i dipoli non sono pi in grado di

tornare nella originaria posizione casuale, ma risultano come congelati in

una direzione preferenziale. Se viene applicata una forza esterna di

trazione o compressione in grado deformare elasticamente il pezzo, si

ottiene una variazione nel momento di dipolo, che induce una tensione tra

gli elettrodi, opportunamente realizzati sulle superfici normali allasse di

polarizzazione.

Se la sollecitazione meccanica tale che la ceramica assuma nuovamente la

forma che aveva prima della polarizzazione, la tensione ottenuta avr la

stessa polarit di quella utilizzata per produrre il campo polarizzante; se,

invece, la sollecitazione meccanica opposta, anche la tensione misurata

risulter invertita.

Se la polarizzazione avviene lungo lasse z i coefficienti d

mn

si

riducono a tre e sono rappresentabili secondo lo schema:

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

33 31 31

15

15

d d d

d

d

In genere, poi, per uno studio semplificato della risposta di un

trasduttore di questo tipo, si ipotizza che il sistema sia ad un solo

grado di libert, ossia se assoggettato ad una sollecitazione in

ununica direzione avr un solo movimento, per quanto piccolo,

nella direzione di applicazione della forza. Ci significa che si

considera un solo modo di vibrare, per lo pi nella direzione dello

spessore. In questo caso le costanti piezoelettriche rilevanti, che

descrivono laccoppiamento elettro-meccanico, saranno, in base

alla convenzione, d

33

e g

33

.

10

Il primo coefficiente rappresenter, quindi, la carica indotta per

unit di forza applicata nella direzione 3, il secondo il gradiente di

tensione (campo) per unit di sforzo (pressione) sempre nella

direzione 3. I due valori sono legati dalla costante dielettrica

assoluta:

33 33

g d =

In letteratura si trovano valori delle costanti piezoelettriche, per

le ceramiche, che dipendono dalla tensione di polarizzazione. Il

valore della costante d

33

varia tra 15 e 580pC/N e pu essere

verificato sperimentalmente.

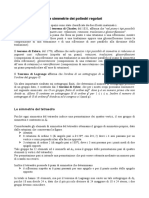

CALIBRAZIONE DINAMICA DEI TRASDUTTORI PIEZO

Strumenti di misura assoluti e relativi

Per definizione, la risposta di strumenti di

misura assoluti pu essere rappresentata da

unespressione matematica che descriva

esattamente il fenomeno fisico. Tale

espressione matematica, basata sui principi

fisici che regolano il funzionamento

dellapparato di misura , spesso, difficile o

impossibile da formulare.

Anche nei casi in cui conosciuta una

espressione matematica approssimata,

ricavata tramite semplificazioni pi o meno

giustificabili, necessario effettuare una

determinazione sperimentale della relazione

s=f(p)

che viene indicata come calibrazione.

Curva p(t)

11

Calibrazione statica

La calibrazione statica effettuata a temperatura costante e

compara la risposta del traduttore con uno strumento assoluto

chiamato manometro campione o di riferimento. Gli apparecchi di

calibrazione sono, a seconda della gamma della pressione di misura,

o manometri a liquido o bilance manometriche.

La calibrazione statica dei trasduttori di pressione , quindi, una

determinazione sperimentale approssimata della funzione di

trasferimento del trasduttore, nellipotesi semplificativa che la

funzione in uscita sia una relazione di proporzionalit tra

pressione applicata e carica (o in alcuni casi tensione) fornita,

indipendentemente dalla velocit con la quale viene applicata la

pressione.

In genere tale calibrazione avviene tramite lutilizzo di strumenti

detti bilancemanometriche, che permettono di assoggettare il

trasduttore a pressioni comprese tra 10Pa e 10

3

MPa, con

accuratezza nella quantificazione della pressione applicata tra 0.1 e

0.01% della gamma di misura. Per il metodo impiegato, che si

riferisce a grandezze fisiche assolute, la calibrazione statica da

considerarsi un metodo assoluto.

Risposta dinamica

La risposta dinamica definita dalla relazione

s(t,p) f{p(t)}

In generale non possibile conoscere unespressione matematica

rigorosa per questa legge e, daltra parte, non esiste un metodo

assoluto di misura dinamica della pressione, che permetta di

effettuare la calibrazione per comparazione. Inoltre, non risulta

che sia possibile generare una pressione avente un legge di

variazione perfettamente conosciuta. Quello che si pu fare la

determinazione della risposta di un sistema, tramite una pseudo

calibrazione dinamica. Questo tipo di calibrazione viene

effettuata tramite un dispositivo che genera una pressione con

andamento approssimativamente conosciuto e la risposta s(t) di

un trasduttore da calibrare viene comparata con quella di un

altro trasduttore preso come riferimento.

12

In effetti tutti i corpi in movimento vibratorio hanno un

comportamento quasi statico fino ad una certa frequenza f

M

, detta

frequenza massima. Questo valore, che dipende dal sistema e dalla

precisione desiderata, pu essere calcolato a partire da un modello

meccanico, che si suppone rappresentativo.

Il metodo generale si pu riassumere secondo i seguenti punti:

- la frequenza f

M

della catena di misura viene calcolata con

lausilio di un modello semplificato;

- se il contenuto armonico massimo f della pressione da

misurare inferiore o uguale a f

M

, prevedendo eventualmente un

coefficiente di sicurezza, sufficiente una calibrazione statica;

- se lo studio del modello mostra che la frequenza f

M

inferiore ad f, si potrebbe aumentare f

M

, modificando la catena di

misura, o, se questo non possibile, effettuare una pseudo

calibrazione dinamica.

Gerarchia degli standard di calibrazione

Per evitare la necessit di dar corso a calibrazione assolute per

ogni trasduttore possibile stabilire una gerarchia degli standard

di calibrazione:

Quantit fisiche fondamentali

Lunghezza, Massa, Tempo, Corrente

Istituti Nazionali ed Internazionali per la

determinazione degli standard a partire da

quantit fisiche fondamentali

Trasduttori Transfert Standard

Trasduttori di riferimento

Trasduttore

piezo in

sezione

13

I trasduttori standard sono riuniti in tre gruppi:

- Trasduttori Standard Primari (primary standard transducers)

Un metodo di calibrazione in grado di stabilire la sensibilit di un

trasduttore in relazione a grandezze fisiche fondamentali (espresse

nel SI) noto come assoluto. Un trasduttore calibrato con questo

metodo viene detto Trasduttore Standard Primario e collocato in

cima alla gerarchia. Trasduttori di questo tipo sono presenti negli

Istituti Nazionali ed Internazionali per il gli Standard, o presso i

Laboratori dove sono stati calibrati.

-Trasduttori per il trasferimento dello Standard (transfert standard

transducers)

Questi trasduttori vengono calibrati per comparazione dagli

Istituti o dai Laboratori di Standardizzazione usando Standard di

Riferimento Primari, oppure con metodi assoluti. I trasduttori per

il trasferimento dello Standard vengono scambiati e ricalibrati tra

gli Istituti in modo da stabilire la conformit delle diverse

calibrazioni effettuate. Tramite questo processo di scambio,

possibile affermare la conformit dei metodi e delle

apparecchiature usate dai diversi Laboratori. In questo modo si

stabilisce anche la riferibilit (traceability). Essa definisce quale

Istituto di Standardizzazione responsabile per la definizione della

conformit della calibrazione effettuata nello specifico Laboratorio.

Perci, un trasduttore calibrato dal Laboratorio di Calibrazione

definito riferibile (traceable) allIstituto di Standardizzazione

indicato

14

- Trasduttori Standard duso (working reference standard

transducers)

Questi trasduttori vengono utilizzati per la calibrazione per

comparazione dei trasduttori duso corrente. Essi vengono

calibrati dagli Istituti o dai Laboratori usando metodi assoluti o

comparativi. In questo modo si mantiene la riferibilit

(traceability) della calibrazione.

Ogni Laboratorio deve possedere trasduttori standard duso

(working standard) per poter effettuare la calibrazione per

comparazione, ma deve possedere anche almeno un trasduttore

per il trasferimento dello standard (transfert standard) per

poter garantire la riferibilit dei sensori impiegati.

Esempio di curva di calibrazione del trasduttore working standard

fino a 150MPa

Il trasduttore working standard (5 QP 2000T-AVL), utilizzato in

genere per le prove fino al fondo scala di 150MPa, presenta la

seguente sensibilit in funzione della pressione applicata:

MPa pC/MPa

10 63.3

25 63.1

50 62.9

75 62.7

100 62.6

125 62.5

150 62.4

200 62.4

62.2

62.4

62.6

62.8

63.0

63.2

63.4

0 50 100 150 200

p [MPa]

s

e

n

s

i

b

i

l

i

t

[

p

C

/

M

P

a

]

15

Curva di taratura del trasduttore di riferimento

0

50

100

150

200

250

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Q [pC]

p

[

M

P

a

]

possibile quindi ottenere la curva di taratura:

Principio del metodo di calibrazione dinamica

Una massa di peso noto viene lasciata cadere da un'altezza

misurabile su di un dispositivo di pressurizzazione, che converte

l'energia d'impatto in un impulso di pressione idraulica.

La pressione applicata simultaneamente al trasduttore di

riferimento ed al trasduttore in calibrazione produce segnali

espressi in carica e/o in tensione, proporzionali alla pressione

stessa.

La lettura e lelaborazione dei segnali generati permettono la:

- determinazione della sensibilit del trasduttore al variare

della pressione applicata;

- calibrazione dinamica dell'intera catena di misura;

- verifica della presenza d'interruzioni elettriche nel

trasduttore.

16

L'accuratezza della sensibilit rilevata dipende dalla:

- accuratezza con la quale nota la caratteristica sensibilit-

pressione del trasduttore considerato di riferimento

(normalmente migliore dello 0.5% del fondo scala);

- accuratezza con la quale stata effettuata la calibrazione degli

amplificatori di carica (normalmente migliore dello 0.1% del

fondo scala);

- linearit degli amplificatori di carica (normalmente migliore

dello 0.05% del fondo scala);

- accuratezza del sistema di rilevazione e misura (normalmente

migliore dello 0.1% del fondo scala).

Al fine di compensare gli errori di linearit del trasduttore di

riferimento, a partire dai dati sensibilit-pressione ricavati dal

certificato di calibrazione, si ottiene l'equazione della polinominale

che, con il metodo dei minimi quadrati, meglio approssima la risposta

del trasduttore.

Tale equazione viene impiegata come curva di correzione dei valori di

carica forniti dal trasduttore di riferimento, permettendo una

migliore laccuratezza nella misura della pressione.

La calibrazione degli amplificatori di carica impiegati, effettuata

prima d'ogni prova mediante l'uso del dispositivo di calibrazione

(calibratore di carica), permette di verificare ed eventualmente

correggere, gli scarti di lettura derivanti dagli amplificatori di carica

e di ridurre quindi l'errore reciproco a valori migliori dello 0.1%.

17

Supporto e massa battente

Lunit di pressurizzazione alloggiata allinterno di un

supporto, che funziona anche, e soprattutto, da guida per la

massa battente. Grazie ad esso possibile regolare laltezza di

caduta, in modo da ottenere il fondo scala della misura

desiderato.

Risulta, perci, possibile sottoporre il trasduttore in prova a

diversi cicli di sollecitazioni, variando lenergia potenziale legata

alla massa, prima della caduta, e variando, di conseguenza,

lenergia dellimpulso idraulico.

Unit di

pressurizzazione

Supporto e massa battente

I trasduttori piezo sono

sistemi del secondo

ordine

Con frequenza di risonanza

ad altissima frequenza circa

100-200KHz

Durata impulso: 3.5ms circa

~1.2ms di rise time

Rise time del piezo 2s

18

RISPOSTA DEI DUE

TRASDUTTORI A

CONFRONTO

ANDAMENTO

DELLERRORE IN

FUNZIONE DELLA

PRESSIONE

ERRORE PERCENTUALE

IN FUNZIONE DELLA

PRESSIONE

CURVE-FITTING DI ORDINE

n-ESIMO

19

RISULTATO:

EQUAZIONE DELLA

CURVA CHE MEGLIO

APPROSSIMA

LANDAMENTO

SENSIBILITA-

PRESSIONE

UTILZZATA

DURANTE LA

MISURA PER

COMPENSARE

EVENTUALI ERRORI

+[ Bar ]---[ pC/Bar ]-+ +[ Bar ]-- -[ pC/Bar ]-+ +[ Bar ]---[ pC/Bar ]

400 2.315 1000 2.333 1600 2.351

500 2.317 1100 2.336 1700 2.353

600 2.319 1200 3.340 1800 2.356

700 2.322 1300 2.343 1900 2.358

800 2.326 1400 2.346 2000 2.360

900 2.329 1500 2.349 pC/Bar 2.344

RILEVAZIONE DI ALTE PRESSIONI

IMPULSIVE

Ambiti in cui si registra maggior interesse nella rilevazione di alte

pressioni impulsive

AMBITO MOTORISTICO

Test in camera di combustione

AMBITO BALISTICO

Test per verificare armi e

munizioni

Pressioni allinterno della canna

dellarma al momento

dellinnesco

Pressioni sviluppate:

50500MPa

Durata dellimpulso:

Qualche millisecondo

20

MISURA DELLA PRESSIONE CAMERA DI SCOPPIO

BALISTICA INTERNA

TRASDUTTORI

PIEZOELETTRICI

Ottima risposta

dinamica per un ampia banda

passante

Elevata impedenza meccanica

Elevata rigidezza

QUARZO

Nessun effetto piroelettrico

Eccellente linearit in un

elevato range di carico

(AVL,PCB,KISTLER)

I tempi di balistica interna, ricavati dalla

misura della pressione e dal passaggio alla

bocca, permettono di effettuare una stima

dellandamento della combustione del

propellente.

Il tempo T

4

(tempo di canna) viene

normalmente, misurato direttamente

(usando laser o flash detectors), mentre gli

altri tempi sono ricavati dalla curva

pressione-tempo.

Istante di percussione

Tempo di accensione

Tempo di ritardo di accensione

Tempo di transizione

Tempo di azione o di canna

Tempo di salita

Tempo al picco

Tempo al massimo gradiente

21

RIFERIMENTI NORMATIVI

I valori di pressione rilevati vengono confrontati con i valori

massimi stabiliti nelle normative riguardanti lambito di utilizzo (i

limiti riguardano sia il valore massimo sia la deviazione standard)

Norma C.I.P. decisione [XX-9]

Misura della pressione delle cartucce a percussione centrale per

armi a canna rigata. Metodo del trasduttore di pressione

meccano-elettrico

Norma C.I.P. decisione [XIX-3]

Misura della pressione delle cartucce a piombo a percussione

centrale destinate alle armi a canna liscia metodo del

trasduttore meccano- elettrico

C.I.P. decisione [XXII-2]

Regole e procedure di collaudo C.I.P. relative alle

cartucce a pallini d'acciaio (steel shot) ed alle armi

abilitate al tiro di tali cartucce

MISURA DELLENERGIA DI RINCULO-UTILIZZO

ACCELEROMENTRI PIEZOELETTRICI

22

il fondoscala dell'accelerometro sia adeguato per la

sollecitazione presunta, almeno con un fattore pari a 5

la frequenza propria dell'accelerometro sia la pi alta possibile,

compatibilmente con la sensibilit ed il fondoscala

si usino accelerometri con smorzatore meccanico incorporato o

montati su smorzatore meccanico adeguato

l'accelerometro sia montato secondo le specifiche tecniche del

costruttore per assicurare che le prestazioni ottenute

dall'accelerometro siano conformi alle caratteristiche tecniche

pubblicate

gli accelerometri per shock siano montati con una vite (stud) o

con due viti corte, secondo le caratteristiche costruttive

il supporto sia piano, con superficie pulita e con una buona finitura

superficiale.

Al momento del picco di pressione la forza di rinculo pu essere

maggiore di 10000 N e quindi, se si considera che il tempo di salita

al picco della pressione dell'ordine di 0.5 millisecondi, l'arma

rincula per meno di 0.5 mm. Se l'arma non bloccata ma

impugnata a mano, il picco della forza di rinculo talmente alto che

l'arma, se pure trattenuta, rincula senza una forza di reazione

significativa.

L'elevato valore della forza di rinculo implica anche che l'arma non

possa essere considerata rigida e che quindi si abbiano delle

deformazioni.

Nelle prove di rinculo preferibile quindi fissare l'accelerometro

sul corpo dell'arma, il pi vicino possibile alla canna

Caratteristiche generali dell'accelerometro da impiegare

Sensibilit trasversale minore del 5%.

Linearit in ampiezza entro il 10%, dal 5% al 100% del picco di accelerazione.

Risposta in frequenza entro 10% nella banda da 5 Hz 2 KHz.

Il dispositivo di misura pu essere di tipo piezoelettrico con uscita in carica o in tensione

23

FILTRAGGIO

Il filtro impiegato ha una molteplice funzione:

fissare la larghezza di banda del segnale

attenuare o sopprimere la risonanza del trasduttore

smorzare le oscillazioni disturbanti.

I filtri impiegabili sono analogici e/o digitali o una combinazione di filtri

analogici e digitali.

Il filtraggio analogico "definitivo" nel senso che applicato al segnale

d'ingresso ne modifica stabilmente e definitivamente le caratteristiche,

secondo la funzione di trasferimento del filtro impiegato.

Il filtraggio digitale essendo applicato al segnale campionato, pu essere

modificato in funzione delle esigenze di misura e valutazione, senza

alterare il file originale che rimane sempre disponibile.

La combinazione del filtraggio analogico e digitale, permettendo di

eliminare l'aliasing, incrementa l'accuratezza della misura e permette

l'elaborazione digitale del segnale rilevato.

Potrebbero piacerti anche

- Appunti Scienza Delle CostruzioniDocumento278 pagineAppunti Scienza Delle CostruzioniEdomrg100% (3)

- Macchine ElettricheDocumento114 pagineMacchine ElettricheVeronicaMaddalunoNessuna valutazione finora

- Scala PitagoricaDocumento4 pagineScala PitagoricaipersferaNessuna valutazione finora

- Schede, Esercizi e Test Di Fisica 2Documento135 pagineSchede, Esercizi e Test Di Fisica 2Silvia Francesca Prete100% (5)

- Complementi Di Scienza Delle CostruzioniDocumento69 pagineComplementi Di Scienza Delle CostruzioniSalvatore Di PasqualeNessuna valutazione finora

- Linea ElasticaDocumento180 pagineLinea ElasticaMarco LeonoriNessuna valutazione finora

- Formulario Elettromagnetismo PDFDocumento8 pagineFormulario Elettromagnetismo PDFfefffsfrsNessuna valutazione finora

- ElettrotecnicaDocumento210 pagineElettrotecnicaCamilla de Gaetano67% (3)

- Esercizi di fisica: ottica e elettromagnetismoDa EverandEsercizi di fisica: ottica e elettromagnetismoValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)

- UNI en ISO 10211 - 2008 - ItalianoDocumento53 pagineUNI en ISO 10211 - 2008 - ItalianoStefano Arcani60% (5)

- Corso Di Elettrotecnica Revisione N 1 Di Piero ScottoDocumento115 pagineCorso Di Elettrotecnica Revisione N 1 Di Piero ScottoMireno Comba100% (1)

- Circuiti MagneticiDocumento47 pagineCircuiti MagneticiAngeloNessuna valutazione finora

- Frova MataloniDocumento115 pagineFrova MataloniNicola TraficanteNessuna valutazione finora

- PGS ModelDocumento14 paginePGS ModelRodant Danti100% (2)

- Appunti Di ElettrotecnicaDocumento416 pagineAppunti Di ElettrotecnicaMarco Salvatore Vanadìa100% (1)

- Capitolo II - I Materiali PiezoelettriciDocumento16 pagineCapitolo II - I Materiali PiezoelettricistaedtlerpNessuna valutazione finora

- Fisica 2Documento126 pagineFisica 2Qibing HuangNessuna valutazione finora

- 3 - Esame UT - Parte Terza - Trasduttori - 35 (Modalità Compatibilità)Documento36 pagine3 - Esame UT - Parte Terza - Trasduttori - 35 (Modalità Compatibilità)isacco89Nessuna valutazione finora

- ThomsonDocumento4 pagineThomsonDanielaNessuna valutazione finora

- Cap1a - Elettr 1°parteDocumento36 pagineCap1a - Elettr 1°parteGiuliano MaraglinoNessuna valutazione finora

- Introduzione 1.1Documento22 pagineIntroduzione 1.1acmm59383Nessuna valutazione finora

- Lezione 1 AA2021Documento19 pagineLezione 1 AA2021salvo castiglioneNessuna valutazione finora

- Corso Fisica II - 2017!18!1Documento49 pagineCorso Fisica II - 2017!18!1Giovanni GiuffridaNessuna valutazione finora

- Dispense ElettromagnetismoDocumento124 pagineDispense ElettromagnetismoAntonio BevilacquaNessuna valutazione finora

- Materiali PiezoelettriciDocumento13 pagineMateriali PiezoelettricipaolinoluccaNessuna valutazione finora

- Copiuta Materiale FinalDocumento17 pagineCopiuta Materiale FinalCreţu' AlexNessuna valutazione finora

- La Crisi Della Fisica ClassicaDocumento13 pagineLa Crisi Della Fisica Classicadavide abbattistaNessuna valutazione finora

- Dispense EserciziDocumento90 pagineDispense Eserciziwavoma6540Nessuna valutazione finora

- Bottacchi 09bDocumento5 pagineBottacchi 09bAndresyago GonzalezNessuna valutazione finora

- Dispense Fisica 2Documento122 pagineDispense Fisica 2Da VaerNessuna valutazione finora

- XRD 2019 Presentazione BeltramiDocumento36 pagineXRD 2019 Presentazione BeltramibetelgueseNessuna valutazione finora

- Gli SpecchiDocumento136 pagineGli SpecchiMariaGloriaNessuna valutazione finora

- HSDocumento22 pagineHSGiacomo TorzoNessuna valutazione finora

- Campo ElettricoDocumento17 pagineCampo ElettricoLorenzo CatoniNessuna valutazione finora

- Li02 Scientifico Fisica Esempio 2Documento14 pagineLi02 Scientifico Fisica Esempio 2Skuola.netNessuna valutazione finora

- Verifica Fisica 5D Marzo-ADocumento1 paginaVerifica Fisica 5D Marzo-Akvdwtf6qqfNessuna valutazione finora

- Metodi Chimico Fisici D'indagine Applicati Ai Sistemi Molecolari e NanostrutturatiDocumento12 pagineMetodi Chimico Fisici D'indagine Applicati Ai Sistemi Molecolari e NanostrutturatinazzaNessuna valutazione finora

- Esperimenti Su Correnti e Circuiti ElettriciDocumento7 pagineEsperimenti Su Correnti e Circuiti ElettriciGretaNessuna valutazione finora

- Stabilita 3Documento10 pagineStabilita 3Luiz AlmeidaNessuna valutazione finora

- 13 - Legami Termodinamica e Elasticità SIDocumento21 pagine13 - Legami Termodinamica e Elasticità SIPippoNessuna valutazione finora

- XRD-Presentazione BeltramiDocumento30 pagineXRD-Presentazione BeltramiventilabroNessuna valutazione finora

- Fisica Quimica 2Documento259 pagineFisica Quimica 2Jairon ArmijosNessuna valutazione finora

- ElettricitàDocumento6 pagineElettricitàJohnNessuna valutazione finora

- Database FISICAIIDocumento11 pagineDatabase FISICAIIGennaro TammaroNessuna valutazione finora

- Materiali FerromagneticiDocumento10 pagineMateriali Ferromagneticipercyjack.2000Nessuna valutazione finora

- Problemi 9 Giugno A1-A28Documento29 pagineProblemi 9 Giugno A1-A28pplottici0% (1)

- FISICADocumento4 pagineFISICARossana SerinoNessuna valutazione finora

- Recupero II Prova 19 - 06 - 2018Documento3 pagineRecupero II Prova 19 - 06 - 2018TerryNessuna valutazione finora

- ElettricitamagnetismoDocumento22 pagineElettricitamagnetismoPier Luigi GroppoNessuna valutazione finora

- Appunti Corso Di ElettrotecnicaDocumento41 pagineAppunti Corso Di ElettrotecnicaraffaeleNessuna valutazione finora

- Programma Fisica 2 AA2018 - 19Documento2 pagineProgramma Fisica 2 AA2018 - 19Terza CNessuna valutazione finora

- ElettrostaticaDocumento71 pagineElettrostaticaMichelle LettieriNessuna valutazione finora

- Impianti PDFDocumento37 pagineImpianti PDFgianniNessuna valutazione finora

- Fisica PresentazioneDocumento15 pagineFisica PresentazioneDavide SerriNessuna valutazione finora

- 1 Modello CircuitaleDocumento25 pagine1 Modello CircuitaleAldo PicciniNessuna valutazione finora

- Forza Di Lorentz e Magnetismo Nella MateriaDocumento64 pagineForza Di Lorentz e Magnetismo Nella MateriaEnrico OrlandiniNessuna valutazione finora

- ProvaDocumento297 pagineProvaradici_giuseppeNessuna valutazione finora

- Cap.2 Sensori Di Grandezze MeccanicheDocumento11 pagineCap.2 Sensori Di Grandezze Meccanichegiuseppe baldassarreNessuna valutazione finora

- Metodo RadiograficoDocumento59 pagineMetodo RadiograficodavidemolNessuna valutazione finora

- OerstedDocumento3 pagineOerstedPalmina MaurielloNessuna valutazione finora

- Dispositivi Elettronici - Q&ADocumento26 pagineDispositivi Elettronici - Q&ADavide Resnati100% (2)

- Esperimento Di ThomsonDocumento10 pagineEsperimento Di ThomsonGiovanni AcanforaNessuna valutazione finora

- Forza Di LorentzDocumento4 pagineForza Di LorentzmilennNessuna valutazione finora

- Esercizi di fisica: fisica nucleare e fisica della materiaDa EverandEsercizi di fisica: fisica nucleare e fisica della materiaValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)

- Esercizi di fisica per licei: onde, ottica e elettromagnetismoDa EverandEsercizi di fisica per licei: onde, ottica e elettromagnetismoNessuna valutazione finora

- Biologia Dello Sviluppo (Sbobinature) - Anno Accademico 2017-18, R. Scudiero (E) (File 1) PDFDocumento161 pagineBiologia Dello Sviluppo (Sbobinature) - Anno Accademico 2017-18, R. Scudiero (E) (File 1) PDFRita D'auriaNessuna valutazione finora

- Flessione Plus Geometria Aree Ver 11 CompressedDocumento59 pagineFlessione Plus Geometria Aree Ver 11 CompressedimphudaNessuna valutazione finora

- Geometría y OrigamiDocumento57 pagineGeometría y OrigamiJorigami KirigamiNessuna valutazione finora

- Variazioni GoldbergDocumento25 pagineVariazioni GoldbergFrancesco Fabiani100% (1)

- Violazione Della Simmetria CP Nel Sistema Dei Kaoni NeutriDocumento28 pagineViolazione Della Simmetria CP Nel Sistema Dei Kaoni NeutriVincenzo MorningWood AfferranteNessuna valutazione finora

- Schema Generale Per Lo Studio Di Una FunzioneDocumento19 pagineSchema Generale Per Lo Studio Di Una FunzioneCarmelaCarmelaNessuna valutazione finora

- Momento InerziaDocumento41 pagineMomento InerziaMatteoFanchiNessuna valutazione finora

- (Meccanica Analitica Ed Applicata) Tabella Riepilogativa Momenti D'InerziaDocumento31 pagine(Meccanica Analitica Ed Applicata) Tabella Riepilogativa Momenti D'InerziaJ M Marín LópezNessuna valutazione finora

- Approfondimento Elementi Di SimmetriaDocumento37 pagineApprofondimento Elementi Di SimmetriaSabrina MilanoNessuna valutazione finora

- Appunti TeoricaDocumento210 pagineAppunti Teoricalinux14Nessuna valutazione finora

- Grafici 2D Con WinplotDocumento83 pagineGrafici 2D Con Winplotmartin_salazar5856Nessuna valutazione finora

- Elementi AnsysDocumento98 pagineElementi AnsysgiuNessuna valutazione finora

- Isometrie PDFDocumento5 pagineIsometrie PDFPublio AurelioNessuna valutazione finora

- Le Simmetrie Dei Poliedri RegolariDocumento5 pagineLe Simmetrie Dei Poliedri RegolariRaafz MorelliNessuna valutazione finora

- TassellatureDocumento10 pagineTassellaturemIauditNessuna valutazione finora

- Campo MagneticoDocumento30 pagineCampo MagneticoLorenzo CatoniNessuna valutazione finora

- Teoria Dei GruppiDocumento57 pagineTeoria Dei GruppipinoNessuna valutazione finora

- 5 Vincoli Interni Travature ReticolariDocumento24 pagine5 Vincoli Interni Travature ReticolariMarta CerenziaNessuna valutazione finora

- Diario Di Bordo Del Laboratorio "Non Faccio Una Piega" - Geometria CreativaDocumento10 pagineDiario Di Bordo Del Laboratorio "Non Faccio Una Piega" - Geometria CreativaCurricolo Matematica Pestalozzi100% (1)

- Geometria MusicaDocumento6 pagineGeometria MusicaRobert SchumannNessuna valutazione finora

- 3 - Modi Normali Vibrazione Molecole PoliatomicheDocumento15 pagine3 - Modi Normali Vibrazione Molecole PoliatomicheindistintoNessuna valutazione finora

- Diaminov5r1 Guidautente AP ItDocumento127 pagineDiaminov5r1 Guidautente AP ItDora BANessuna valutazione finora

- 9 Macromeccanica IDocumento8 pagine9 Macromeccanica IRiccardo KhamaisiNessuna valutazione finora

- Mentrasti - Geometria Delle Masse - 1987Documento84 pagineMentrasti - Geometria Delle Masse - 1987Lando MentrastiNessuna valutazione finora