Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Storia

Caricato da

Mariarosaria MaderoCopyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

Storia

Caricato da

Mariarosaria MaderoCopyright:

Formati disponibili

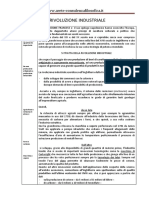

INTEGRAZIONI INDUSTRIALI E STRATEGIE

INTEGRAZIONE VERTICALE

Consiste in un processo di internalizzazione di tutte le fasi di un processo produttivo necessario per la

produzione di un prodotto finito, anche attraverso l’acquisizione di aziende che dispongono di know-how e

nuove competenze per ridurre i costi di produzione, effettuare economie di scala e rispondere più rapidamente

alle nuove opportunità di mercato.

INTEGRAZIONE ORIZZONTALE

Consiste nell’espansione dell’attività di impresa a prodotti, servizi, tecnologie produttive, politiche di mercato,

processi, fasi di lavorazione e know-how che sono diversi ma complementari alla filiera tecnologica-produttiva in

cui l’impresa opera. In questo modo l’azienda amplia la propria base clienti e riduce la concorrenza.

Integrazione verticale completa e parziale

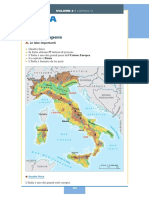

Unificazione dell’Italia

Il risorgimento italiano (1815-70) e l’unificazione politica

La formazione del Regno d’Italia

1848: Moti rivoluzionari e I guerra d’Indipendenza. Statuto Albertino concesso da Alberto di Savoia ai sudditi del

Regno di Sardegna.

1859-60: II guerra d’Indipendenza e spedizione dei Mille. 1861: Nascita del Regno d’Italia (Nuovo Stato Unitario)

– con le eccezioni di Roma, Veneto, Trieste e Trento.

1865: Unificazione del sistema amministrativo e del codice civile.

1866: III guerra d’Indipendenza e annessione del Veneto. 1870: Annessione di Roma (nuova capitale del Regno

d’Italia). 1918-19: Annessione di Trento, Trieste, dell’Istria e della Dalmazia italiana.

Unificazione bancaria, monetaria e tariffaria

1893: liquidazione della Banca Romana, a seguito dello scandalo politico

scoppiato tra 1892 e 1893.

1894: istituzione della Banca d'Italia mediante fusione delle banche

Nazionale nel Regno, Nazionale Toscana, Toscana di Credito e della gestione

liquidatoria della Banca Romana.

Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia restano istituti di emissione insieme

alla Banca d’Italia.

1926: La legge bancaria riconosce alla Banca d’Italia la vigilanza sul credito, istituisce la figura del Governatore

con relativi poteri, e finalmente concentra la funzione di emissione in un solo istituto, al quale è conferita l'intera

riserva aurea

Economie degli stati preunitari scarsamente integrate

L’Italia era ben lontana dall’avere un sistema economico omogeneo e integrato. Presentava:

Diverse specializzazioni produttive, anche di respiro internazionale

Produzioni scarsamente complementari

Migliore conoscenza dei mercati esteri da parte

degli imprenditori (soprattutto dei distretti lanieri e cotonieri settentrionali).

Economie degli stati preunitari scarsamente integrate

Alla vigilia dell’unificazione, Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto disponevano del 30% della

popolazione e del 75% del Reddito Nazionale della Penisola.

Le stesse regioni disponevano del 50% del patrimonio bovino e di produzione lorda pro-capite superiore

del 30% rispetto alle regioni meridionali.

Il 90% della produzione serica e il 67% di quella laniera del paese erano concentrati nella regioni

settentrionali.

Nel decennio del 1850, i cotonifici dell’Alto Milanese e del Piemonte superavano i 350 mila fusi

complessivi, contro i 70 mila della sola Campania.

La produzione di ferro greggio e lavorato nel Mezzogiorno era inferiore di dieci volte rispetto a quella

settentrionale.

Economie degli stati preunitari scarsamente integrate

Origini del dualismo: area della Pianura Padana

Florida agricoltura di tipo intensivo nella pianura e nella collina piemontese e lombarda: si era sviluppata

già negli anni della Restaurazione una dinamica degli investimenti e di migliorie con rendimenti elevati.

Diffusione della coltivazione del gelso a cui era connesso il baco da seta, che costituiva uno straordinario

collante delle economie contadine, commerciali e manifatturiere. Le «gallette», come erano chiamati i

bozzoli, permettevano una integrazione cospicua del reddito agricolo.

Origini del dualismo: area della Pianura Padana

Altre colture specializzate: barbabietola, vite, riso erano diffuse grazie a un sistema di proprietà

fondiaria variegato, imperniato su possedimenti di piccola e media dimensione, sulla colonìa (nella

fascia collinare), grande affittanza e bracciantato (nella pianura irrigua).

Nei filatoi e torcitoi (fase intermedia della filatura) dei distretti prealpini si profilava una prima

educazione della manodopera ai ritmi di fabbrica.

La seta, greggia o filata, trainava le esportazioni: rappresentava il 45% dell’export del Regno Sardo e il

50% di quello della Lombardia.

Origini del dualismo: Sud Italia

Predominio di colture cerealicole nel settore primario destinate quasi esclusivamente al consumo

interno.

Predominanza del latifondo e della mezzadria (diffusa nelle regioni centrali).

Diffusione di colture arboree come olivo, agrumi, vite, mandorli e noccioli, con

produzioni orientate principalmente all’esportazione. Gli olii pugliesi e calabresi erano esportati anche

per scopi industriali (35 mila tonnellate su 70 mila di tutto l’export), in saponifici e manifatture di lana e

cotone di Francia e Inghilterra.

Grandi esportazioni di zolfo dalla Sicilia e di ferro dell’Elba. Durante il periodo pre-unitario, lo

sfruttamento dello zolfo era soggetto a monopolio.

L’accumulazione finanziaria nel tessile e gli investimenti in altri settori

A inizio Ottocento, i filandieri e altri imprenditori del settore tessile (serico, cotoniero e laniero)

riuscirono a incrementare il volume delle loro attività grazie alle crescenti esportazioni e all’innovazione

tecnica, contribuendo a un’accumulazione finanziaria senza precedenti.

Alcuni imprenditori, come i Gavazzi di Lecco, grazie anche a relazioni matrimoniali con i Badoni, arrivano

a investire nei settori della lavorazione del ferro (province di Lecco e della Brianza) e bancario e

creditizio.

Analoga sorte tocca ad alcune famiglie del comasco, come Rubini e Scalini.

L’imprenditorialità nel Nord Italia

A partire dal primo quarto dell’Ottocento, il Lago Maggiore e l’area bergamasca costituirono meta

privilegiata di imprenditori stranieri come i Krumm, Zuppinger, Schoch, Amman e Mylius, in grado di

implementare industrie sul territorio dotate di importanti know-how.

Negli stessi anni, l’alsaziano Georges Henry Falck giunse sul Lago di Como come consulente delle

famiglie Rubini, Scaloni e Badoni, dando vita nel fiorente distretto metalmeccanico lariano a una propria

attività imprenditoriale, perseguita poi dal figlio Enrico e dal nipote Giorgio Enrico.

L’imprenditorialità nel Sud Italia

L’iniziativa privata si avvale troppo spesso di sostanziosi appoggi governativi.

Sul finire del Settecento, era avviato il setificio di San Leucio (Caserta) per

iniziativa della Corona, dotato di sistemi produttivi avanzati e di manodopera

specializzata.

Nel 1812 lo svizzero Giangiacomo Egg avviò a Caserta un Cotonificio integrato

per la filatura meccanica a tessitura manuale, anch’esso sostenuto dal Governo borbonico (con

l’affidamento di lavoro coatto). Il Cotonificio Egg si sviluppò rapidamente anche grazie all’uso di impianti

moderni (mule-jenny e telai Jacquard), contando nel decennio del 1840 anche su 2.000 operai. Era uno

dei pochi in grado di reggere il confronto con i cotonifici dell’Alto Milanese

Potrebbero piacerti anche

- Massoneria Elenco Dei 26.410 Massoni ItalianiDocumento213 pagineMassoneria Elenco Dei 26.410 Massoni ItalianiClaudio Rossi83% (42)

- "Storia Moderna " Di Ago Renata e Vittorio VidottoDocumento60 pagine"Storia Moderna " Di Ago Renata e Vittorio VidottoDiego Pecori50% (4)

- Industria, Il Boom Economico e Una Nuova Letteratura ItalianaDocumento12 pagineIndustria, Il Boom Economico e Una Nuova Letteratura ItalianaBojana Borojevic100% (1)

- L'età Dell'imperialismo e La Società Di MassaDocumento5 pagineL'età Dell'imperialismo e La Società Di MassaDiego DeplanoNessuna valutazione finora

- Storia Economica Del Mondo Dal XVIII Secolo Ai Giorni Nostri - Riassunto - Storia Economica PDFDocumento59 pagineStoria Economica Del Mondo Dal XVIII Secolo Ai Giorni Nostri - Riassunto - Storia Economica PDFMonique Delos Santos100% (4)

- Breve Storia Dell'Italia MeridionaleDocumento16 pagineBreve Storia Dell'Italia MeridionaleNicole DibiaseNessuna valutazione finora

- Regione Da La LombardiaDocumento11 pagineRegione Da La LombardiaJavier MorilloNessuna valutazione finora

- Situazione Economica Del Regno Delle Due Sicilie e SavoiaDocumento13 pagineSituazione Economica Del Regno Delle Due Sicilie e SavoiaCarmelo R. CannavòNessuna valutazione finora

- L'economia Italiana Nell'età Della Globalizzazioni-3 PDFDocumento36 pagineL'economia Italiana Nell'età Della Globalizzazioni-3 PDFSilvia Del ZoppoNessuna valutazione finora

- BREVE STORIA DEL Miracolo EcDocumento11 pagineBREVE STORIA DEL Miracolo EcSimona GarofaloNessuna valutazione finora

- Il Seicento, Tra Crisi e Rivoluzione ScientificaDocumento2 pagineIl Seicento, Tra Crisi e Rivoluzione Scientificachiara mancusoNessuna valutazione finora

- La Valle D'aostaDocumento8 pagineLa Valle D'aostawanda maximoffNessuna valutazione finora

- Napoleone Colajanni Storia Della Banca D'italiaDocumento85 pagineNapoleone Colajanni Storia Della Banca D'italiaCarlos HernandezNessuna valutazione finora

- Ok LombardiaDocumento9 pagineOk LombardiaLorenzo BlasiNessuna valutazione finora

- 1 - L'Italia Sotto La Dominazione SpagnolaDocumento3 pagine1 - L'Italia Sotto La Dominazione SpagnolaMaria Victoria CepedaNessuna valutazione finora

- Boom Economico Del Secondo Dopo GuerraDocumento2 pagineBoom Economico Del Secondo Dopo Guerratrainspotting95Nessuna valutazione finora

- Storia Moderna 11.03Documento3 pagineStoria Moderna 11.03AlbertoNessuna valutazione finora

- Storia DellDocumento8 pagineStoria DellGessica D'AgostinoNessuna valutazione finora

- Il Ruolo Del Credito Nell Economia ItalianaDocumento6 pagineIl Ruolo Del Credito Nell Economia ItalianaBoom BabyNessuna valutazione finora

- La Crisi Del Seicento e Le Nuove Forme CulturaliDocumento3 pagineLa Crisi Del Seicento e Le Nuove Forme CulturaliMastromauro100% (1)

- L'Indutria Tessile Di Piedimonte (G.tino)Documento15 pagineL'Indutria Tessile Di Piedimonte (G.tino)PietroAraminiNessuna valutazione finora

- Il giorno - il quotidiano che ha aiutato l'italia a mutare volto: Un’epoca segnata da un avvenimento - dopo il covid una realtà che ritornaDa EverandIl giorno - il quotidiano che ha aiutato l'italia a mutare volto: Un’epoca segnata da un avvenimento - dopo il covid una realtà che ritornaNessuna valutazione finora

- Boom o Miracolo EconomicoDocumento2 pagineBoom o Miracolo EconomicoMiriana CartaNessuna valutazione finora

- LEZIONE 3 Storia Rivista MeglikoDocumento7 pagineLEZIONE 3 Storia Rivista Meglikoscatasta.camillaNessuna valutazione finora

- Grande TrasformazioneDocumento8 pagineGrande Trasformazionelucia basileNessuna valutazione finora

- Capitolo 2 StoriaDocumento8 pagineCapitolo 2 Storiapinelliale6Nessuna valutazione finora

- Storia Di VeneziaDocumento17 pagineStoria Di VeneziabbtdfNessuna valutazione finora

- L'Intrigo dell'Unità d'Italia: La Verità Nascosta nella Storia d’ItaliaDa EverandL'Intrigo dell'Unità d'Italia: La Verità Nascosta nella Storia d’ItaliaNessuna valutazione finora

- Storia Economica 2 CapitoloDocumento5 pagineStoria Economica 2 Capitolomariagiovanna brancatiNessuna valutazione finora

- Ricerca Sui Cotonifici LegnanesiDocumento1 paginaRicerca Sui Cotonifici LegnanesicostalungaferranNessuna valutazione finora

- Dispensa Storia Economica IndustrialeDocumento46 pagineDispensa Storia Economica IndustrialeAndrea William StockNessuna valutazione finora

- Storia 4Documento6 pagineStoria 4mv8jhxfzh6Nessuna valutazione finora

- Barbagallo Mezzogiorno e Questione MeridionaleDocumento68 pagineBarbagallo Mezzogiorno e Questione MeridionaleJibli2Nessuna valutazione finora

- Napoli: L'eden Del SudDocumento10 pagineNapoli: L'eden Del Sudluigi_ferrara_2Nessuna valutazione finora

- Stranieri A PalermoDocumento28 pagineStranieri A PalermoMariangela BolognaNessuna valutazione finora

- Stato e Società Nell Italia UnitaDocumento8 pagineStato e Società Nell Italia UnitaEster CogodeNessuna valutazione finora

- Caserta e La "Terra Di Lavoro". I Borghi e I Siti Reali Borbonici. La Real Tenuta Di CarditelloDocumento4 pagineCaserta e La "Terra Di Lavoro". I Borghi e I Siti Reali Borbonici. La Real Tenuta Di CarditelloavivenzioNessuna valutazione finora

- Il Risorgimento ItalianoDocumento4 pagineIl Risorgimento ItalianoDiego Deplano100% (1)

- Venezia 1.2Documento16 pagineVenezia 1.2bbtdfNessuna valutazione finora

- Le Opere Del FascismoDocumento7 pagineLe Opere Del FascismoCiro PellegrinoNessuna valutazione finora

- Il Seicento, CrisiDocumento7 pagineIl Seicento, CrisiSaraNessuna valutazione finora

- L'età Degli Imperi 1875-1913 - HobsbawmDocumento21 pagineL'età Degli Imperi 1875-1913 - HobsbawmLeonardo MasettiNessuna valutazione finora

- La LombardiaDocumento7 pagineLa LombardiaEvelina DogaruNessuna valutazione finora

- La Rivoluzione IndustrialeDocumento8 pagineLa Rivoluzione IndustrialeFederica AngioniNessuna valutazione finora

- Dallo Stato Forte Di Crispi Alla Crisi Di Fine SecoloDocumento3 pagineDallo Stato Forte Di Crispi Alla Crisi Di Fine Secololucanavo29340% (1)

- SvizzeraDocumento65 pagineSvizzeraFilippo Beninca'Nessuna valutazione finora

- BagnoliDocumento12 pagineBagnoliRobertoNessuna valutazione finora

- Francesco Domenico Guerrazzi e la colonia italiana in Alessandria d'EgittoDa EverandFrancesco Domenico Guerrazzi e la colonia italiana in Alessandria d'EgittoNessuna valutazione finora

- Lezione 3 Modulo 1Documento5 pagineLezione 3 Modulo 1emanuel vladNessuna valutazione finora

- SCHEDA DI STORIA 25.2 Rivoluz Industriale 2Documento3 pagineSCHEDA DI STORIA 25.2 Rivoluz Industriale 2mariavittoria iameleNessuna valutazione finora

- Economia in ItaliaDocumento18 pagineEconomia in Italiaantonelladicasola42Nessuna valutazione finora

- Boom EconomicoDocumento3 pagineBoom EconomicoMargarita Méndez TamayoNessuna valutazione finora

- Storia: L'unificazione Italiana.Documento5 pagineStoria: L'unificazione Italiana.-emy-0% (1)

- 2storia 5 SuperioreDocumento2 pagine2storia 5 Superioresaracostanzo10Nessuna valutazione finora

- Fattori Determinanti Lo Sviluppo Dell Rivoluzione Industriale in InghilterraDocumento1 paginaFattori Determinanti Lo Sviluppo Dell Rivoluzione Industriale in InghilterraDiego DeplanoNessuna valutazione finora

- Geografia Applicata 5Documento10 pagineGeografia Applicata 5Chiara MuzioNessuna valutazione finora

- Boom EconomicoDocumento13 pagineBoom EconomicoXhorxhina FiziNessuna valutazione finora

- International Marketing 2Documento77 pagineInternational Marketing 2virginiaangelini01Nessuna valutazione finora

- Lezioni ContrattiDocumento22 pagineLezioni ContrattiMariarosaria MaderoNessuna valutazione finora

- Diritto Internazionale PDFDocumento151 pagineDiritto Internazionale PDFMariarosaria MaderoNessuna valutazione finora

- MicroDocumento35 pagineMicroMariarosaria MaderoNessuna valutazione finora

- Corso Di Analisi Macroeconomica PDFDocumento205 pagineCorso Di Analisi Macroeconomica PDFMariarosaria MaderoNessuna valutazione finora

- Sociologia Della SaluteDocumento24 pagineSociologia Della SaluteMariarosaria MaderoNessuna valutazione finora

- 01190Documento64 pagine01190carlonewmannNessuna valutazione finora

- Chittolini FestschriftDocumento488 pagineChittolini FestschriftFedeles TamásNessuna valutazione finora

- Il Ruolo Della Vegetazione RiparialeDocumento148 pagineIl Ruolo Della Vegetazione Riparialepiersilvio100% (1)

- Suoli e Paesaggi Della Provincia Di Bergamo - 13383 - 402Documento57 pagineSuoli e Paesaggi Della Provincia Di Bergamo - 13383 - 402carlodolciNessuna valutazione finora

- PACIG - Benvenuti 2 B10italia PDFDocumento8 paginePACIG - Benvenuti 2 B10italia PDFLuis Miguel Fernández-MontesNessuna valutazione finora

- Adelchi: Alessandro ManzoniDocumento2 pagineAdelchi: Alessandro ManzoniMaria RossiNessuna valutazione finora

- Settimanale Il PiccoloDocumento28 pagineSettimanale Il Piccolopromedia3Nessuna valutazione finora

- Un Milanese A MilanoDocumento2 pagineUn Milanese A MilanoJax MoonNessuna valutazione finora

- Elettorato Attivo-Passivo Studenti 22042013Documento577 pagineElettorato Attivo-Passivo Studenti 22042013Mark D'ElettoNessuna valutazione finora

- Rapporto Cross Unimi FINAL PDFDocumento230 pagineRapporto Cross Unimi FINAL PDFGazzettaDiReggioNessuna valutazione finora

- Grafici Excel Biglietti CinemaDocumento2 pagineGrafici Excel Biglietti CinemamanuelNessuna valutazione finora

- Cappella Di Teodolinda Duomo MonzaDocumento3 pagineCappella Di Teodolinda Duomo Monzalalli doliniNessuna valutazione finora

- I Savoia, Milano e L'italia: Gustavo Mola Di NomaglioDocumento11 pagineI Savoia, Milano e L'italia: Gustavo Mola Di NomaglioGustavo Mola di NomaglioNessuna valutazione finora

- La Puerta A La Mar Del Ducato Di Milano: Il Marchesato Del Finale Nel Sistema Imperiale Spagnolo (1571-1713)Documento306 pagineLa Puerta A La Mar Del Ducato Di Milano: Il Marchesato Del Finale Nel Sistema Imperiale Spagnolo (1571-1713)jjboigueNessuna valutazione finora

- PHD Unimi R09336 PDFDocumento338 paginePHD Unimi R09336 PDFAnonymous ePlY7Le100% (1)

- PDF Sito Piccolo 56Documento24 paginePDF Sito Piccolo 56promedia3Nessuna valutazione finora

- Brioschi Settecento LombardoDocumento446 pagineBrioschi Settecento LombardoPaulo CostaNessuna valutazione finora

- Per Un Codice Della Cucina Lombarda Bergamo e ValliDocumento18 paginePer Un Codice Della Cucina Lombarda Bergamo e VallifrainaNessuna valutazione finora

- Orario Le Nord Milano-Seveso-Camnago-Asso Dal 12 Giugno 2011Documento10 pagineOrario Le Nord Milano-Seveso-Camnago-Asso Dal 12 Giugno 2011sevesovivaNessuna valutazione finora

- Il Cremasco Del 1 Giugno 2013Documento27 pagineIl Cremasco Del 1 Giugno 2013promedia3Nessuna valutazione finora

- Derby Di Milano - WikipediaDocumento1 paginaDerby Di Milano - WikipediaRiccardo CarnesecchiNessuna valutazione finora

- L Eco Di Bergamo 17 Aprile 2020Documento52 pagineL Eco Di Bergamo 17 Aprile 2020stefanoNessuna valutazione finora

- Milano Cortina 2026, Il Dossier Della Candidatura OlimpicaDocumento127 pagineMilano Cortina 2026, Il Dossier Della Candidatura OlimpicaPaoloCagnanNessuna valutazione finora

- Rivista 42.-.Settembre 2008Documento46 pagineRivista 42.-.Settembre 2008fpiccoli_4Nessuna valutazione finora

- Lavoro Personale - I Viaggi Di GaddaDocumento20 pagineLavoro Personale - I Viaggi Di GaddaYasmine ToniniNessuna valutazione finora

- Ferrovie Nord Milano Orari PDFDocumento2 pagineFerrovie Nord Milano Orari PDFTracyNessuna valutazione finora

- La LombardiaDocumento7 pagineLa LombardiaEvelina DogaruNessuna valutazione finora

- LONGOBARDIDocumento7 pagineLONGOBARDIMatteo QuintilianiNessuna valutazione finora