Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

I Sofisti Riassunto Realizzato Da Diego Deplano

I Sofisti Riassunto Realizzato Da Diego Deplano

Caricato da

Diego LorussoTitolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

I Sofisti Riassunto Realizzato Da Diego Deplano

I Sofisti Riassunto Realizzato Da Diego Deplano

Caricato da

Diego LorussoCopyright:

Formati disponibili

Dalla demonizzazione tradizionale allodierna rivalutazione

La pessima fase dei sofisti e la loro rivalutazione Anticamente il termine sophists (sapiente) era sinonimo di sophs (saggio) e alludeva ad un uomo esperto, conoscitore di tecniche particolari e dotato di una vasta cultura generale. Quelle persone che si segnalarono per qualsiasi attivit pratica o teorica, venivano indicati con questo nome. Nel V secolo invece vennero chiamati sofisti quegli intellettuali che facevano professione di sapienza e la insegnavano dietro compenso (prostituti del sapere): questo comport la loro antipatia nei confronti di importanti filosofi come Platone e Aristotele, che li marchiarono come pseudo-filosofi. Oggi laggettivo sofistico ha un significato equivalente a falso, artificioso o truccato. Mentre la critica filosofica predisposta ad una rivalutazione globale della sofistica e della sua importanza storicofilosofica.

Lambiente storico-politico

Rivoluzione filosofica e situazione dAtene I sofisti operarono una vera e propria rivoluzione filosofica, spostando lasse filosofica dalla natura alluomo. Questo spostamento si spiega in parte con la sfiducia nella ricerca naturalistica, che non portava mai ad unorganica visione dinsieme delle cose. Ma comprensibile anche in relazione al contesto storico di Atene: - Conclusione vittoriosa della guerra contro i Persiani; - Crisi aristocratica; - Accrescimento della potenza della borghesia cittadina; - Espansione dei commerci; - Raffinazione delle tecniche - Avvento della democrazia. Conservatori e progressisti In Grecia vi fu uno sviluppo commerciale, artistico e tecnologico notevole. Questo rapido sviluppo comport la rottura delle tradizioni, che vengono stravolte. Si creano quindi due fazioni:

Pericle: lelogio di Atene (le l'ambiente politico e sociale nel quale si svilupp l'ambiente sofistico) Democrazia e meritocrazia: Il governo di Atene favorisce i molti e non i pochi: democrazia. Le leggi assicurano una giustizia eguale per tutti. Chi meglio e si impegna, sar premiato. Libert e rispetto delle leggi: La libert di cui godono gli ateniesi si estende anche alla vita quotidiana, ma questa liber non li rende anarchici, infatti rispettano le leggi. Sono a favore dei pi deboli e rispettano quelle leggi non scritte, comandate dal buonsenso. Limportanza della partecipazione politica: Essi cercano sempre di migliorarsi, e credono che la propria povert non sia una disgrazia, ma che lo sia non fare alcuno sforzo per evitarla. Non trascurano gli affari pubblici, poich un uomo che non si interessa dello Stato viene ritenuto inutile. La discussione alla base dellagire con saggezza. La felicit dipende dalla libert che a sua volta dipende dal valore. Democrazia e insegnamento sofistico La democrazia rappresenta il presupposto genetico e lo spazio operativo entro cui storicamente si mosse la corrente dei sofisti. Infatti, vivere attivamente in una democrazia significa possedere quel complesso di nozioni che costituisce larte delleloquenza. Cos intervengono i sofisti, che si ritengono sapienti, ovvero: capaci di rendere gli uomini abili nelle loro faccende, adatti a vivere insieme, capaci di avere la meglio nelle competizioni civili. Cos cominciano a sostenere lezioni, dietro a pagamento, limitate alle discipline formali (utili nella carriera di un avvocato o politico). Tant vero che la loro creazione fondamentale fu la retorica. La connessione tra sofistica e democrazia risulta strettissima: infatti la democrazia trov, in alcuni sofisti, una legittimazione teorica e filosofica basata sulla tesi del possesso, da parte di tutti gli uomini, della virt politica. Relativismo: Umanismo: Fenomenismo:

Le caratteristiche culturali della sofistica

Illuminismo greco La sofistica stata definita come una sorta di illuminismo greco poich esso aveva come propria insegna luso libero e spregiudicato della ragione in tutti i campi. La critica il suo strumento principale, e va contro ogni tradizione e pretende di liberare luomo da ogni pregiudizio (superstizione, religione, tradizione). La funzione della sofistica consiste quindi nella liberazione critica del passato in nome della ragione. La paidia I sofisti elaborano il concetto occidentale di cultura (paidia), intesa come la formazione globale di un individuo nellambito di un popolo o di un contesto sociale. Con la sofistica il problema educativo viene in primo piano, poich si ritiene che la virt dipenda dal sapere. Cos, si propongono di incrementare e diffondere lo scibile: da qui, il loro sforzo di collegare il sapere alla pratica in modo da renderlo accessibile a tutti. I maestri della sofistica I sofisti, per il loro viaggiare da un posto allaltro, si fanno portatori di istanze panelleniche e cosmopolitiche che contribuiscono ad un allargamento della mentalit greca. Parallelamente, i sofisti, essendo a conoscenza dei diversi costumi, rinunciano ai modi di vita assolutistici delle loro citt. I sofisti si suddividono in maestri della prima generazione e quelli meno noti della seconda generazione.

Protagora

Vita Il primo e pi importante esponente della sofistica fu certamente Protagora, la cui fama si diffuse in tutta la Grecia. Egli nacque ad Abdera attorno al 490 a.C. Influenzato dal pensiero di Eraclito e amico stretto di Pericle. Gli crearono diverse opposizioni le sue idee spregiudicate in fatto di religione. La dottrina delluomo-misura e le varie interpretazioni Per Protagora: Luomo misura di tutte le cose, delle cose che in quanto sono, delle cose che non sono in quanto non sono. Luomo , quindi, il metro della realt o della irrealt delle cose, del loro modo di essere e del loro significato. Esistono diverse interpretazioni a seconda del valore che si attribuisce a uomo e cose. Sulla base di questo possiamo quindi affermare che la posizione di Protagora una forma di: - Umanismo (luomo giudice) - Relativismo (la verit relativa) - Fenomenismo (la realt come appare)

Relativismo culturale, ovvero la molteplicit delle credenze e dei costumi degli uomini Nello scritto Ragionamenti doppi viene dimostrato che: 1) Le stesse cose possono essere buone o cattive, belle o brutte, giuste o ingiuste. Ad esempio: la malattia, un MALE per lammalato, ma un BENE per i medici. 2) Nella seconda parte dello scritto viene esposto il concetto che oggi si chiama relativismo culturale, ovvero del riconoscimento della disparit dei valori che presiedono alle diverse civilt umane. Ad esempio: i Macedoni preferiscono coniugarsi con il partner prima delle nozze, mentre i Greci disprezzano sia prima che dopo. Lautore di questo scritto potrebbe aver seguito o la traccia di Gorgia, o quella di Protagora: non ancora provato sicuramente. Considerazioni di questo genere non sono isolate, e ricorrono anche nellambito sofistico: Predilezione delle proprie leggi e dei propri valori a discapito delle altre civilt, come disse Erodoto: se si invitassero tutti gli uomini a raccogliere tutte le leggi e di scegliere la migliore tra queste, ogni uomo sceglierebbe quella del suo paese. Lutile come criterio di scelta Il relativismo conoscitivo e morale dei sofisti portava alla dottrina secondo cui tutto vero (equivalenza ideale delle opinioni). DOMANDA: Protagora giunge a questa tesi per servirsene e legittimare ogni comportamento? RISPOSTA: No, in quanto egli credeva in un principio di scelta. DOMANDE: - Se non esistono verit assolute, quale pu essere il criterio di scelta? DOMANDE: - Perch saranno preferite alcune opinioni a scapito di altre? DOMANDE: - Perch si accetter il punto di vista di alcuni anzich di altri? RISPOSTA: Nel vuoto di verit forti, lunico criterio al quale luomo pu attenersi il principio debole dellutilit privata e pubblica delle credenze. (In questo principio di scelta, lutile {inteso come il bene del singolo e della comunit} diviene lo strumento di verifica e di legittimazione delle teorie stesse). Concezione oggettivistica ed assoluta della realt Concezione umanistico-storicista della realt di Protagora Il vero ci che si dimostrato storicamente e socialmente utile allindividuo, alla comunit e alla specie

Il vero qualcosa di gi dato e scoperto una volta per sempre, e si impone a tutti allo stesso modo

Dalla critica tradizionale questa teoria ritenuta poco solida: 1) OBIEZIONE: Perch dimenticherebbe che anche per stabilire ci che realmente utile bisogna presupporre un criterio di verit. RISPOSTA: Lutile protagoreo non implica la negazione di qualsiasi criterio di verit, ma soltanto di un criterio assoluto. 2) OBIEZIONE: Perch si risolverebbe in una forma di pragmatismo amoralistico. RISPOSTA: La teoria di Protagora un abbozzo di una concezione della responsabilit delluomo di fronte a se stesso e alla societ. Utilit e plis Il sofista, per Protagora, si presenta come un intellettuale che mediante larte della parola tenta di modificare le opinioni in base al principio dellutilit (propagandisti dellutile), in questo senso Protagora diceva di rendere migliore il discorso peggiore. Con tale posizione i sofisti, convincendo sullutile, rischiavano di legittimare solo lutile dei potenti. Ma questo non attribuibile a Protagora il quale concepiva lutile in prospettiva del benessere comune della plis, mentre pi avanti si conosceranno sofisti che teorizzeranno la legge del pi forte.

Gorgia

Introduzione Gorgia, rispetto a Protagora, presenta una dottrina pi negativa circa le possibilit conoscitive e pratiche delluomo. Egli nacque nel 485 a.C. in Sicilia e probabilmente mor a 109 anni a Larissa. Limpensabilit e insesprimibilit dellessere Nella prima opera (sul non essere) che doveva essere quella pi importante, Gorgia stabilisce le sue tre tesi: Nulla c; Se anche qualcosa c, non conoscibile dalluomo; Se anche conoscibile, incomunicabile agli altri.

Commento alla prima tesi Quando Gorgia sostiene che nulla esiste, egli non intende far sparire la realt ma concettualizzarle filosoficamente. Gorgia quindi nega la pensabilit logica ed ontologica dellessere, in quanto filosoficamente non asseribile.

Commento alla seconda tesi Gorgia esclude lequazione pensiero = essere in quanto il pensiero non rispecchia necessariamente la realt (ammesso che lessere esista).

Commento alla terza tesi Gorgia sostiene che la realt non sarebbe spiegabile con parole, poich il linguaggio altra cosa dalla realt. (ammesso che la realt sia conoscibile).

Lo scetticismo metafisico Le tesi di Gorgia acquistano ulteriore densit speculativa se riferite all essere di cui parlava Parmenide, o Dio (verit assoluta). Unentit del genere, quindi, secondo le tesi del sofista o non c (1 tesi), o inconoscibile (2 tesi), o inesprimibile (3 tesi). La prima affermazione costituisce una negazione radicale dellessere (lessere parmenideo) o una professione di ateismo (lessere concepito come Dio). La seconda porta ad uno scetticismo o agnosticismo metafisico (essere) o teologico (Dio). Il messaggio pi profondo di Gorgia sembra quindi essere lagnosticismo o scetticismo metafisico, ovvero la persuasione dellimpotenza umana a parlare dellessere e delle strutture del reale. Il risultato conclusivo della sua consista quindi la distruzione di ogni possibile metafisica, cosmologia o teologia. Lo scetticismo gnoseologico Sganciati dallessere e dalla verit, quindi, anche il pensiero e il linguaggio perdono ogni valore (scetticismo gnoseologico). Se nulla dimostrabile come vero, quindi tutto falso. Mentre in Protagora vi ancora un criterio di verit, ossia lutile (che giova alluomo), in Gorgia non troviamo pi alcun criterio. Lunica cosa che conta quindi la potenza del linguaggio, inteso come forza ammaliatrice che permette il dominio degli stati danimo. La visione tragica della vita Un altro aspetto importante del pensiero gorgiano la concezione tragica del reale: Gorgia ritiene che lesistenza sia qualcosa di fondamentalmente irrazionale e misterioso. Egli ritiene che le azioni delluomo non siano rette da logica o verit, ma dalle circostanze, menzogne, passioni e un fato sconosciuto, che lo rendono determinato e incolpevole. Questa teoria affermata nell Encomio di Elena, che gi di per s una contraddizione, perch Elena sempre stata mal giudicata, mentre Gorgia la giustifica grazie alla sua teoria delluomo incolpevole. Oltre alla sua abilit dialettica, Gorgia mostra significati pi profondi del suo testo, come la consapevolezza della fragilit e della nullit umana.

Luomo, la storia e le tecniche

Civilt e progresso Con il V secolo a.C. si va facendo strada la nuova dottrina della storia, che non la vede pi come un regresso, ma come un progresso, cercando di scrutare le origini delluomo aldil del mito e di spiegarne il faticoso costituirsi in societ mediante le tecniche e le leggi. Secondo Protagora infatti luomo si differenzia dagli animali entrando in societ e creando delle tecniche, ovvero quel complesso di arti mediante le quali trasforma lambiente a proprio vantaggio. La tecnica di tutte le tecniche la politica, ossia larte di vivere insieme nella citt. Il sofista concepisce la politica come unarte che riguarda ogni uomo, in quanto uomini della plis. Laffermazione dellimportanza della tecnica politica e lidea che essa fosse aperta a tutti, rispecchiavano la condizione storica della democrazia ateniese. Una teoria analoga sullorigine e sviluppo della civilt la ritroviamo in Prodico di Ceo. Prodico appare ottimista sulle possibilit umane ed esalta il lavoro come via che conduce gli uomini alle pi alte conquiste. In Antifonte invece vi un accenno allidea della concordia tra gli uomini vista come condizione e scopo della societ. Queste teorie dimostrano come lAtene delle tecniche, della democrazia e dei sofisti si sia innalzata l concetto di civilt come sforzo progressivo di modifica dellambiente naturale a vantaggio delluomo. Il mito di Prometeo, ovvero la metafora di ci che rende uomo luomo Dopo che gli dei plasmarono le stirpi animali, incaricarono Prometeo (il preveggente) ed Epimeteo (limprevidente) di distribuire tra esse le facolt di cui ciascuna necessitava per sopravvivere. Cos, dopo che essi distribuirono tutte le abilit a tutti gli animali, Epimeteo si accorse che il genere umano ne rimaneva ancora sfornito, cos intervenne Prometeo che rub ad Efesto e ad Atena il fuoco e labilita meccanica, donando questi alluomo. Cos luomo pot svilupparsi, costruendo case, indumenti, utensili ecc.. e fu lunico mortale che onor gli Dei e costru altari in loro onore. Ma ad essi mancava ancora larte politica, per poter vivere insieme pacificamente. Intervenne allora Zeus che mand Ermes a portare tra gli uomini il rispetto reciproco e la giustizia, e al contrario delle arti meccaniche che non furono donate a tutti, larte della politica fu data a tutti e chi lavesse rifiutata sarebbe dovuto essere allontanato. MORALE: Il genere umano non pu conservarsi senza larte mezzani che e senza larte del vivere insieme.

Tesi sulla religione

Lagnosticismo religioso: Protagora Protagora affermava che: Dio non razionalmente affermabile o negabile, in quanto non si possiedono strumenti mentali adeguati per ammetterne o escluderne lesistenza, e troppo complesso il problema. Divino ci che serve alla vita: Prodico di Ceo Prodico di Ceo affermava che: Gli uomini divinizzano quelle entit naturali che sono necessarie per la loro sopravvivenza e con riti e sacrifici cercano di ottenere da essi vantaggi. Gli Dei sono invenzioni dei governanti: Crizia Crizia affermava che: La religione uno strumento di potere con cui chi governa cerca di controllare i governati per far fare loro ci che vuole; attraverso il timore di punizioni divine possibile controllare il comportamento degli uomini; la divinit una polizia segreta inventata per controllare le coscienze.

La problematica delle leggi

Uomo e legge La questione filosofica sulle leggi nasce nel contesto dellumanismo sofistico.

DOMANDE: 1- Qual lorigine delle Leggi che regolano la societ? 2- Se le leggi sono esclusivamente opera umana, che cosa obbliga gli individui a rispettarle? RISPOSTE PROTAGORA: 1- Protagora sostiene che le leggi siano di origine umana, in quanto erano i cittadini, tramite le assemblee e le votazioni, a decidere per le leggi. 2- Per Protagora, luomo diventa uomo soltanto entrando in una societ, la quale esiste solo in funzione di quellinsieme di regole che sono le leggi, quindi: le leggi devono essere rispettate, perch senza di esse non ci sarebbe la societ, e quindi neppure luomo. RISPOSTE IPPIA:

1- Ippia distingue tra legge naturale immutabile e legge umana mutevole. 2- Sono da rispettare solo le leggi naturali in quanto uniscono gli uomini al di l dello spazio e del tempo, mentre le leggi umane li dividono e li tiranneggiano.

RISPOSTE ANTIFONTE:

1- Anchegli Ippia distingue tra legge naturale immutabile (uguaglianza di tutti gli uomini - concordia e armonia) e legge umana mutevole. 2- Per reputa la legge di natura solo vera, mentre quella umana falsa, e quando non falsa, opinabile.

RISPOSTE TRASIMACO:

1- Per Trasimaco le leggi sono nate solo come una maschera per nascondere gli interessi dei potenti. 2- Quindi, gli individui sono obbligati a seguirle, appunto perch sono leggi che regolano la societ, favorendo involontariamente i potenti.

RISPOSTE CRIZIA: 1- Anche per Ippia le leggi sono nate solo come paraventi mediante i quali i potenti tutelano i propri interessi. 2- Per far rispettare queste leggi essi inventano il timore per gli Dei. RISPOSTE CALLICLE: 1- Anchegli distingue tra legge naturali e civili, definendo le prime come il diritto del pi forte e le seconde come mezzi di difesa inventati dai deboli per difendersi dai potenti. 2- Quindi le leggi vengono seguite per difendersi dal pi forte.

Linguaggio e realt

Le antilogie Limportanza della parola una delle grandi scoperte dei sofisti. Essi non si limitarono a celebrarne la potenza, ma la tematizzarono sul piano filosofico, studiandone i problematici rapporti con la realt e la verit. Per gli antichi filosofi il linguaggio non costituiva un interrogativo, in quanto essi riconoscevano lequazione pensiero = essere = verit. I sofisti dunque eliminano il rapporto tra linguaggio da un lato, e verit e realt dallaltro. Protagora in particolare, propone il metodo dellantilogia, o del discorso doppio, cio larte di costruire, su ogni questione, due discorsi contrastanti. Sebbene i sofisti siano stati accusati di utilizzare il metodo dellantilogia in modo vistoso e scandaloso, si pu eliminare questa accusa, tenendo presenti alcune considerazioni. Anticamente si pensava che su ogni argomento esistesse un unico punto di vista vero, e un unico discorso capace di esprimerlo. Il metodo dellantilogia esclude questo modo di vedere, andando contro ad ogni assolutismo teorico e pratico, che vuol definire la Verit e la Realt, tralasciando la molteplicit dei punti di vista da cui possono essere osservate. Al pensiero antilogico pu essere attribuito il merito di far posto al nuovo e al diverso, contrariamente ad ogni punto di vista dogmatico che esclude ogni apertura verso essi. Lantilogia ha quindi una connessione storico-politica con la democrazia. La retorica Nella retorica Gorgiana la parola diventa qualcosa di completamente autonomo rispetto ad essa, quindi in mancanza di un criterio di giudizio extralinguistico, la parola tutto e pu tutto. La retorica come arte del bel parlare diviene dunque larte della suggestione e della persuasione, chi la detiene ha in mano la retorica (la politica tende a ridursi a retorica). Ci si chiese se il linguaggio avesse unorigine naturale, capace di spiegare la connessione tra la parola significante e la cosa significata, oppure se fosse solo convenzionale e separato dalla realt. Prodico di Ceo tuttavia non escludeva una connessione del linguaggio con la realt. Le discussioni sulla connessione linguaggio-realt, segnarono due fasi, una acritica e una critica che porsero una serie di questioni che ancoroggi costituiscono tema di dibattito tra i filosofi.

Potrebbero piacerti anche

- Socrate: Schema SinteticoDocumento3 pagineSocrate: Schema SinteticoGianfranco Marini67% (3)

- Faq Socrate: Domande e Risposte Filosofia Di SocrateDocumento5 pagineFaq Socrate: Domande e Risposte Filosofia Di SocrateGianfranco Marini100% (1)

- Riassunto Socrate Di Diego DeplanoDocumento3 pagineRiassunto Socrate Di Diego DeplanoGianfranco Marini100% (3)

- FAQ PlatoneDocumento4 pagineFAQ PlatoneGianfranco Marini100% (1)

- Presentazione Della Filosofia Di PlatoneDocumento4 paginePresentazione Della Filosofia Di PlatoneGianfranco Marini100% (1)

- Platone Introduzione, Dottrina Delle Idee, AnimaDocumento3 paginePlatone Introduzione, Dottrina Delle Idee, AnimaGianfranco Marini92% (13)

- Socrate: Riassunto Realizzato Da Mattia LaiDocumento5 pagineSocrate: Riassunto Realizzato Da Mattia LaiGianfranco Marini100% (2)

- Origini Della Filosofia, RiassuntoDocumento5 pagineOrigini Della Filosofia, RiassuntoGianfranco Marini67% (6)

- Riassunto PlatoneDocumento8 pagineRiassunto PlatoneLauraProfeti100% (4)

- Riassunto Filosofia Socrate (Federica Angioni)Documento7 pagineRiassunto Filosofia Socrate (Federica Angioni)Gianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Riassunto Filosofia Socrate (Valentina Cona)Documento6 pagineRiassunto Filosofia Socrate (Valentina Cona)Gianfranco Marini100% (4)

- Presentazione StoicismoDocumento11 paginePresentazione StoicismoGianfranco Marini100% (1)

- Eraclito: Il LogosDocumento2 pagineEraclito: Il LogosGianfranco Marini100% (3)

- Platone Mappe ConcettualiDocumento6 paginePlatone Mappe ConcettualiGianfranco Marini100% (6)

- Platone, Repubblica: Mappe Concettuali CompleteDocumento8 paginePlatone, Repubblica: Mappe Concettuali CompleteGianfranco Marini100% (3)

- Parmenide: Il Pensiero Di ParmenideDocumento5 pagineParmenide: Il Pensiero Di ParmenideGianfranco Marini50% (2)

- PlatoneDocumento12 paginePlatoneNoemi_97100% (2)

- Schema Logica AristotelicaDocumento4 pagineSchema Logica AristotelicaGianfranco Marini100% (1)

- Riassunto FilosofiaDocumento3 pagineRiassunto FilosofiaBeatriceNessuna valutazione finora

- Platone Antologia MitiDocumento19 paginePlatone Antologia MitiGianfranco Marini100% (2)

- Platone: Il Mito Della Biga AlataDocumento2 paginePlatone: Il Mito Della Biga AlataGianfranco Marini100% (1)

- Parmenide: L'essereDocumento4 pagineParmenide: L'essereGianfranco Marini100% (1)

- Platone: Riassunto Su La Repubblica e La Concezione Dello StatoDocumento3 paginePlatone: Riassunto Su La Repubblica e La Concezione Dello StatoGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Dottrina Delle Idee - PlatoneDocumento4 pagineDottrina Delle Idee - PlatoneMichele75% (4)

- La Filosofia Di Locke, Empirismo: RiassuntoDocumento2 pagineLa Filosofia Di Locke, Empirismo: RiassuntoGianfranco Marini100% (5)

- PLATONEDocumento17 paginePLATONEclaudiastocchino100% (1)

- Riassunto CartesioDocumento5 pagineRiassunto CartesioFedericaPerra100% (4)

- Empirismo e LockeDocumento9 pagineEmpirismo e LockeGianfranco MariniNessuna valutazione finora

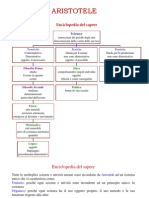

- Aristotele, Metafisica: SchemiDocumento4 pagineAristotele, Metafisica: SchemiGianfranco Marini100% (2)

- Aristotele: Biografia e Opere, Realizzato Da Gianfranco MariniDocumento5 pagineAristotele: Biografia e Opere, Realizzato Da Gianfranco MariniGianfranco Marini100% (1)

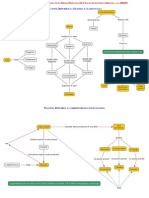

- Sofisti, Leggi e Religione, Mappe ConcettualiDocumento5 pagineSofisti, Leggi e Religione, Mappe ConcettualiGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Filosofia Epicurea: Mappe ConcettualiDocumento4 pagineFilosofia Epicurea: Mappe ConcettualiGianfranco Marini100% (2)

- John Locke Politica e MoraleDocumento3 pagineJohn Locke Politica e MoraleGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Riassunti AristoteleDocumento5 pagineRiassunti AristoteleMicheleNessuna valutazione finora

- Platone Introduzione RepubblicaDocumento6 paginePlatone Introduzione RepubblicaGianfranco Marini100% (1)

- Aristotele: Filosofia Come Ricerca e InsegnamentoDocumento9 pagineAristotele: Filosofia Come Ricerca e InsegnamentoGianfranco Marini100% (2)

- Eraclito: I TestiDocumento4 pagineEraclito: I TestiGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Kant Io PensoDocumento3 pagineKant Io PensoGianfranco Marini100% (1)

- Sant'agostinoDocumento4 pagineSant'agostinoElena della VellaNessuna valutazione finora

- Faq SofistiDocumento5 pagineFaq SofistiGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Schema HobbesDocumento3 pagineSchema HobbesGianfranco Marini50% (2)

- Kant: Riassunto Introduzione e Estetica TrascendentaleDocumento5 pagineKant: Riassunto Introduzione e Estetica TrascendentaleGianfranco Marini67% (3)

- FAQ KANT: Domande e Risposte Sulla Critica Della Ragion PuraDocumento5 pagineFAQ KANT: Domande e Risposte Sulla Critica Della Ragion PuraGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Faq Cartesio: Domande e Risposte Comuni Sulla Filosofia Di CartesioDocumento6 pagineFaq Cartesio: Domande e Risposte Comuni Sulla Filosofia Di CartesioGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Cartesio: Riassunto Della Filosofia Di Carla AtzoriDocumento5 pagineCartesio: Riassunto Della Filosofia Di Carla AtzoriGianfranco Marini100% (1)

- Hegel: Caratteri Generali Della Sua FilosofiaDocumento6 pagineHegel: Caratteri Generali Della Sua FilosofiaGianfranco Marini100% (1)

- Gorgia: Encomio Di ElenaDocumento4 pagineGorgia: Encomio Di ElenaGianfranco Marini100% (1)

- Kant Cosmologia RazionaleDocumento2 pagineKant Cosmologia RazionaleGianfranco Marini100% (2)

- Nietzsche Schema SinteticoDocumento7 pagineNietzsche Schema SinteticoGianfranco Marini100% (9)

- Sintesi Schematica SchopenhauerDocumento5 pagineSintesi Schematica SchopenhauerGianfranco Marini100% (2)

- Riassunto: John LockeDocumento5 pagineRiassunto: John LockeFederica Angioni100% (3)

- Aristotele: Logica Di Diego DeplanoDocumento2 pagineAristotele: Logica Di Diego DeplanoGianfranco Marini100% (2)

- Unità 2Documento6 pagineUnità 2chiaraNessuna valutazione finora

- I SofistiDocumento10 pagineI SofistiFederica Angioni100% (1)

- I SofistiDocumento6 pagineI SofistiCrocetti SimonaNessuna valutazione finora

- Teoria 3 - Sofisti - Socrate - PlatoneDocumento25 pagineTeoria 3 - Sofisti - Socrate - Platonelucaferrari951Nessuna valutazione finora

- Sofisti Socrate AppuntiDocumento16 pagineSofisti Socrate AppuntiturturroNessuna valutazione finora

- I SofistiDocumento2 pagineI Sofistinoemimarini04Nessuna valutazione finora

- I Sofisti 2013Documento47 pagineI Sofisti 2013camillapiscitelli49Nessuna valutazione finora

- La Riforma Protestante e La ControriformaDocumento20 pagineLa Riforma Protestante e La ControriformaalessandramoiNessuna valutazione finora

- John Locke Politica e MoraleDocumento3 pagineJohn Locke Politica e MoraleGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Platone Introduzione RepubblicaDocumento6 paginePlatone Introduzione RepubblicaGianfranco Marini100% (1)

- Le Avvenure Di Napoleone A FumettiDocumento7 pagineLe Avvenure Di Napoleone A FumettiGianfranco Marini100% (1)

- Pascal: La Teologia e Il Problema DioDocumento2 paginePascal: La Teologia e Il Problema DioGianfranco Marini100% (1)

- Le Avventure Della Rivoluzione FranceseDocumento6 pagineLe Avventure Della Rivoluzione FranceseGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Introduzione Alla Filosofia Di NietzscheDocumento6 pagineIntroduzione Alla Filosofia Di NietzscheGianfranco Marini100% (2)

- Schemi Rivoluzione IngleseDocumento2 pagineSchemi Rivoluzione IngleseGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Riassunto: Dalla Restaurazione All'unificazione Italiana e TedescaDocumento9 pagineRiassunto: Dalla Restaurazione All'unificazione Italiana e TedescaGianfranco Marini100% (1)

- Le Avventure Di SocrateDocumento3 pagineLe Avventure Di SocrateGianfranco Marini100% (1)

- Pascal: Teologia e MoraleDocumento3 paginePascal: Teologia e MoraleGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Presentazione Periodo Storico 1871 - 1918: Cronologia e TendenzeDocumento3 paginePresentazione Periodo Storico 1871 - 1918: Cronologia e TendenzeGianfranco Marini100% (1)

- Movimenti e Dibattito Politico Nel XIX SecoloDocumento4 pagineMovimenti e Dibattito Politico Nel XIX SecoloGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Socrate Dialogo Protagora LacheteDocumento17 pagineSocrate Dialogo Protagora LacheteGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Presentazione StoicismoDocumento11 paginePresentazione StoicismoGianfranco Marini100% (1)

- Riassunti Riassunti Riforma LuteranaDocumento12 pagineRiassunti Riassunti Riforma LuteranaGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Antologia Di Filosofia: Testi Di Filosofia Moderna e ContemporaneaDocumento28 pagineAntologia Di Filosofia: Testi Di Filosofia Moderna e ContemporaneaGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Le Avventure Di Cristoforo ColomboDocumento3 pagineLe Avventure Di Cristoforo ColomboGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Teorie Sul TotalitarismoDocumento2 pagineTeorie Sul TotalitarismoGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Storia Urss: StalinismoDocumento3 pagineStoria Urss: StalinismoGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Locke: Politica, Stato e LiberalismoDocumento3 pagineLocke: Politica, Stato e LiberalismoGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Hobbes: Schema Gnoseologia e AntropologiaDocumento5 pagineHobbes: Schema Gnoseologia e AntropologiaGianfranco Marini100% (4)

- Filosofia Epicurea: Mappe ConcettualiDocumento4 pagineFilosofia Epicurea: Mappe ConcettualiGianfranco Marini100% (2)

- Hegel Riassunto Caratteri Generali Filosofia HegelianaDocumento2 pagineHegel Riassunto Caratteri Generali Filosofia HegelianaGianfranco Marini50% (4)

- Dallo Stato Liberale Al FascismoDocumento22 pagineDallo Stato Liberale Al FascismoGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Crisi Europea e Biennio RossoDocumento6 pagineCrisi Europea e Biennio RossoGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Unde Malum? Il Problema Del Male Nella FilosofiaDocumento19 pagineUnde Malum? Il Problema Del Male Nella FilosofiaGianfranco Marini100% (1)

- Schopenhauer: Etica Della PietàDocumento1 paginaSchopenhauer: Etica Della PietàGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Cartesio: Morale Provvisoria e Passioni Dell'animaDocumento3 pagineCartesio: Morale Provvisoria e Passioni Dell'animaGianfranco MariniNessuna valutazione finora

- Etica Di Spinoza PDFDocumento2 pagineEtica Di Spinoza PDFJessicaNessuna valutazione finora

- Diego de Silva - MancarsiDocumento52 pagineDiego de Silva - MancarsiMarina CristeaNessuna valutazione finora

- Il Genere Del Serio-Comico e Il Carnevale - BachtinDocumento5 pagineIl Genere Del Serio-Comico e Il Carnevale - BachtinTl SputnikNessuna valutazione finora

- Chiesa Viva 475 O English Final 1 PDFDocumento40 pagineChiesa Viva 475 O English Final 1 PDFAnonymous HtDbszqtNessuna valutazione finora

- Trascendenza Da S.Agostino Al Rinascimento PDFDocumento8 pagineTrascendenza Da S.Agostino Al Rinascimento PDFbruno_mor33Nessuna valutazione finora

- Platone-Simposio Da LeggereDocumento33 paginePlatone-Simposio Da LeggereMared'inverno AnimebluNessuna valutazione finora

- DisciplineDocumento62 pagineDisciplineAndrea MinelliNessuna valutazione finora

- Schede Di Valutazione 1Documento14 pagineSchede Di Valutazione 1studiogaribaldiNessuna valutazione finora

- I Videogiochi: Modelli Narrativi e Rimediazioni TecnologicheDocumento340 pagineI Videogiochi: Modelli Narrativi e Rimediazioni TecnologicheValentina Paggiarin100% (1)

- Lezione 3Documento22 pagineLezione 3Giuseppe FabrisNessuna valutazione finora