28/12/2010

Musica greca

Si distinguono diverse fasi di sviluppo:

1. Il periodo arcaico (fine VIII – primi VII sec. aC): progressi nella costruzione della lira

e nell’arte di suonarla. La figura più importante è quella di Terpandro di Lesbo,

grande citaredo.

2. Fine VI secolo: spicca la figura di Laos di Ermione che forse coniò la parola mousiké.

Egli introdusse nella musica una complessità, una forza espressiva e un

intellettualismo ignoti fino a quel momento. E’ un’epoca di preparazione al periodo

successivo

3. Nuova Musica (tardo V secolo): si intensifica l’attività teorica da parte di autori come

Damone ed Eratocle. La Nuova Musica è caratterizzata da modulazioni e

molteplicità di note. Fu un periodo di grandi esecutori professionisti, di citaredi e

auleti virtuosi. Critici conservatori come Platone e Aristosseno deploravano la Nuova

Musica anche se questa godeva del favore popolare. Fra i musici più importanti si

ricordano Timoteo di Mileto (ca. 450– 360) e Filosseno di Citera (ca. 435– 380).

4. Fra il I secolo aC e il I secolo dC secolo si registra una lacuna nella documentazione

disponibile. Infatti i documenti successivi si attestano attorno al I secolo dC: in

questo periodo lo stile musicale risulta meno ambizioso ed elaborato, il genere

diatonico aveva trionfato sul cromatico, l’intervallo di quarta perde importanza

rispetto al passato mentre prevale la terza. Una delle più tarde composizioni

appartenenti a questo stile è un inno cristiano del III secolo dC (si tratta del celebre

Papiro di Ossirinco)

1

� 28/12/2010

L’importanza delle musica presso gli antichi greci

2

� 28/12/2010

Alcuni frammenti di musica greca giunti sino a noi (circa 60):

- un frammento del primo stasimo (canto corale) della tragedia Oreste di

Euripide, su papiro (V sec. a C )

- un frammento, forse di tragedia, su papiro, conservato al Cairo (fine del III

sec. a.C.)

- 2 inni delfici in onore di Apollo, il primo in notazione vocale, il secondo

strumentale, appartenenti al tempio chiamato il Tesoro degli Ateniesi di

Delfi, incisi su pietra (ca 150 a C.)

- L’Epitaffio di Sìcilo, inciso su un cippo funerario scoperto a Tralles,

nell’Asia minore (II o I sec a C.)- Peana sul suicidio di Aiace, su papiro

conservato a Berlino (ca. 160 d.C.);

- 3 inni: alla musa Calliope, al Sole, a Nemesi, di Mesomede di Creta,

musico dell’imperatore Adriano (I sec. d.C. pubblicati nel Dialogo della

musica antica et della moderna del Galilei che però non li seppe

trascrivere).

- 3 frammenti vocali e 2 strumentali di Contrapollinopolis (1 sec. d.C.). È

probabilmente falso il frammento della prima Ode pitica di Pindaro

pubblicato nella Musurgia universalis (1650) di padre Attanasio Kircher

La notazione

L’esistenza della notazione, che risale solo al IV secolo a.C.,

non contraddice la condizione di documento orale comune al

patrimonio di canti della Grecia antica. La scrittura musicale

greca non aveva, si ritiene, il valore di mezzo di comunicazione

che ebbe, a partire dalla fine del primo millennio dell’era

volgare, la notazione neumatica, ma serviva solo ai musicisti

professionisti per loro uso privato.

C’erano due tipi di notazione: vocale e strumentale. La

notazione vocale impiegava, con poche varianti, i segni

dell’alfabeto greco maiuscolo; la notazione strumentale segni

derivati forse dall’alfabeto fenicio e usati diritti, inclinati o

capovolti. Il significato della notazione greca ci è stato

tramandato da Alipio (IV sec. dC) nella sua Introduzione alla

musica.

3

� 28/12/2010

notazione vocale

notazione strumentale

epitaffio di Sicilo (audio)

4

� 28/12/2010

Strumenti musicali

Famiglia della lira

5

� 28/12/2010

lira

cetra

6

� 28/12/2010

Phormynx

Famiglia dell’arpa

7

� 28/12/2010

Arpa eolica

Strumenti a fiato

8

� 28/12/2010

aulos

Nomos M per aulos solo

9

� 28/12/2010

famiglia della syrinx

(flauto di Pan)

crotali (di legno o metallo)

tamburello

sistri

cimbali

campane

10

� 28/12/2010

La teoria musicale

I trattati

I trattati greci sulla musica non sono trattati di musica secondo il

significato che noi diamo oggi al termine. Essi sviluppavano soprattutto

il problema della suddivisione dell’ottava e la teoria degli intervalli.

L’approccio era prevalentemente matematico.

Una tradizione millenaria pone all’origine della trattatistica greca il

nome del filosofo e matematico Pitagora di Samo (sec. VI a.C.).

Dopo essere stato in Egitto e in Mesopotamia, si stabilì nella Magna

Grecia e a Crotone fondò una scuola filosofica. A lui e ai suoi seguaci si

è fatta risalire l’adozione del monocordo per definire i rapporti degli

intervalli consonanti mediante le suddivisioni d’una corda. Il sistema

pitagorico però ci è noto solo indirettamente (Pitagora non lasciò

scritti), attraverso una tradizione che fu formulata in trattati - di epoca

molto più tarda - di Gaudenzio, di Nicomaco e soprattutto nel De

institutione musica di Boezio.

11

� 28/12/2010

Storicamente la trattatistica greca ebbe origine più tarda e se ne

considera il più autorevole esponente Aristosseno di Taranto, discepolo di

Aristotele (sec. III a.C.), autore dei fondamentali Elementa harmonica ed

Elementa rhytmica. La nostra conoscenza della teoria musicale greca si

basa soprattutto sull’opera di Aristosseno, ripresa e integrata dagli

apporti dei suoi seguaci, gli “armonisti”.

Nelle epoche ellenistica e romana i trattatisti furono numerosi.

Ricordiamo: il matematico Euclide (IV-III sec. a.C.) - il dialogo De musica

attribuito a Plutarco (I-II sec. d.C.); - il geografo alessandrino Claudio

Tolomeo (Il sec. d.C.); - Aristide Quintiliano (II sec. d.C.), autore di un De

musica, importante per l’approfondita trattazione della materia; - Alipio

(IV sec. d.C.) la cui Introduzione alla musica contiene delle Tavole che

hanno fornito la chiave per trascrivere le musiche greche a noi pervenute.

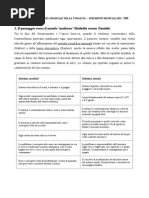

II. Generi, modi, armonie, sistema perfetto

La base del sistema musicale greco era costituita dal tetracordo, una successione

di quattro suoni discendenti compresi nell’ambito di un intervallo di quarta giusta.

I suoni estremi di un tetracordo erano fissi; quelli interni erano mobili.

L’ampiezza degli intervalli di un tetracordo caratterizzava i 3 generi della musica

greca: diatonico, cromatico, enarmonico:

12

� 28/12/2010

Sistema teleion o perfetto

a) si parte dall’esacordo mi– re– do–si; b) si aggiungono un tetracordo congiunto all’acuto, un tetracordo

disgiunto al grave seguito da un secondo tetracordo congiunto ancora più grave

A

sez

diatonica

B

sez

cromatica

13

� 28/12/2010

Audio

14

� 28/12/2010

Audio

La musica nella tragedia greca

Origini della tragedia

In epoca di civiltà agricola, le feste campestri in onore di Dioniso assumono via via

importanza sempre maggiore: piccole e grandi dionisiache. In queste feste s’intona il

«ditirambo», l’inno in onore del nume. Questo prende il nome di tragodía (dal greco

) ossia «canto del capro», da quando ad esso s’accompagna il sacrificio di

un capretto, particolarmente sacro a Dioniso, forse perché è il guastatore della vigna.

Come sorse il dramma?

Un giorno il coro si divise in due semicori uno dei quali rispondeva all’altro; e,

siccome ciascun semicoro era guidato da un corifeo, questi corifei cominciarono a

dialogare fra loro. Ai canti dei due corifei e dei loro semicori celebranti le gesta del

nume, qualcuno – un risponditore, un hypocritès (attore) – rispose le parole di

Dioniso in persona. Da quel momento si ebbe un embrione di rappresentazione

teatrale. Quando poi, oltre a Dioniso, si cominciano a invocare altri dèi, o eroi, con cui

egli s’incontra, o quando, messo da parte Dioniso, si incomincia a invocare qualsiasi

eroe, e a farlo apparire durante il canto che lo celebra, la Tragedia ha già conquistato

le sue essenziali libertà.

15

� 28/12/2010

Nascita della tragedia

skenè

hypocritès

coro

Altare

semicoro A

corifeo A corifeo B

pubblico

Maschera di

Dioniso. II sec. a.c.

16

� 28/12/2010

La tradizione attribuisce la prima rappresentazione tragica a

Tepsi (534 a.C.) autore delle Grandi Dionisiache. Tuttavia,

spetta a Frinico e ancor più a Eschilo, Sofocle ed Euripide il

compito di aver condotto ad altissimo livello artistico e

drammatico la tragedia. Dopo che l’unico attore

(protagonista) della primitiva Tragedia, Eschilo ebbe

aggiunto il secondo (deuteragonista) e Sofocle il terzo

(tritagonista), la cifra di tre, nella Tragedia, non fu superata:

sempre intendendosi che ciascun attore poteva fare

successivamente più parti. Tuttavia fu ammesso un quarto

personaggio muto, o che dicesse pochissime parole; come

pure si ammisero, oltre i tre attori, personaggi infantili, e,

oltre il Coro, gruppi di popolo, servi, ancelle, guardie ecc.

La Tragedia è dunque nata attorno alla thymele: all’ara del dio, su cui gli

sarà offerto il sacrificio. Nel ditirambo i coreuti si disponevano in circolo

attorno a questa. Ma sopravvenuto il risponditore, l’hypocrites, l’attore,

i coreuti si tirano un po’ da parte, a circa due terzi di cerchio, lasciando

l’altro terzo per la tenda da cui l’attore esce e dove rientra, a celarsi e a

travestirsi. Quella povera tenda si chiama skenè: è la scena! (più tardi

sarà un edificio in muratura).

Qui il racconto delle origini della Tragedia fatto da Aristotele, dà la più

ovvia e seducente spiegazione della nascita della Tragedia. Per

consentire al pubblico di vedere quanto avveniva attorno alla thymele

c’erano due possibilità: o alzare gli attori verso l’alto o alzare il pubblico.

Secondo la tradizione adottarono questa seconda soluzione: cercarono

il declivio di una collina e vi collocarono gli spettatori in apposite

scalinate di legno, disposte a semicerchio dietro il Coro.

Dopo una serie di adattamenti e trasformazioni successive, il teatro

greco assunse infine questi elementi (attorno alla fine del I sec. a. C. e il

II d. C.):

17

� 28/12/2010

1. il Kòilon ossia gradinate divise in settori;

2. l’Orchestra, sede del Coro, con la thymele in mezzo;

3. le due pàrodoi, ingressi del Coro, ai limiti estremi, desto e

sinistro, delle gradinate;

4. il proskènion, o palcoscenico, dove prima o poi agirono gli

attori, e che taluno ritiene fosse in comunicazione con

l’orchestra mediante scala di legno;

5. la skenè, edificio in pietra rappresentante un palazzo regale

con tre porte e talvolta cinque;

6. dietro alla skenè, i camerini per gli attori, e i ripostigli per gli

attrezzi e i meccanismi.

pàrodoi skenè

proskènion

Kòilon

Orchestra

thymele

18

� 28/12/2010

il teatro di Epidauro

19

� 28/12/2010

La messinscena

Da principio il regista è lo stesso poeta. Gli attori greci, tutti uomini anche per le

parti femminili, dovevano apparire come enormi fantocci, a raffigurare eroi al di

sopra della comune umanità. E perciò, nella Tragedia, elevati nella statura e

ingranditi: grazie ai coturni, calzature con una suola spropositamente alta;

all’onkos che era un’acconciatura dei capelli straordinariamente rialzata,

torreggiante; alle imbottiture di tutta la persona; e alle grosse maschere (nella

Tragedia piange sempre, nella commedia, al contrario, ride). S’aggiunga che nella

bocca della maschera c’era un megafono; ciò non tanto per ragioni di acustica,

ma per moltiplicare la voce dell’eroe, come s’era fatto con la sua figura.

Ai tempi di Eschilo, lo spettacolo tragico consisteva non in una sola ma in una

trilogia ossia in un seguito di tre tragedie, aventi il carattere di un poema ciclico,

nel quale ciascun dramma svolgeva una parte del soggetto comune. La prima

tragedia doveva parlare all’animo dello spettatore, e cioè essere

prevalentemente drammatica; la seconda all’orecchio, essere cioè

essenzialmente lirica; la terza all’occhio, e cioè offrirgli un grande spettacolo

visivo.

20

� 28/12/2010

Maschere greche per la tragedia e la commedia

Gli spettacoli prevedevano la presenza della musica, ma in maniera dissimile al

nostro melodramma poiché nella Tragedia greca la musica, composta dallo

stesso poeta, non era che un commento alla poesia, la quale aveva il primo

posto.

Le parti della Tragedia sono:

1. Il prologo (scena preliminare);

1a. La pàrodos (canto del coro che entra a ritmo di danza);

2. Gli episodi (noi diremo gli atti, di solito 3; ma non divisi da sipario, bensì

dagli stasimi);

2a. gli stasimi (i canti che il Coro leva negli intermezzi fra un episodio

e l’altro, stando in orchestra);

3. L’esodo (il canto corale di uscita; oppure scena finale).

Come si vede la musica riveste un’importanza fondamentale negli stasimi. Qui

va osservato che il coro greco assolve ad uffici pratici: espone gli antefatti, fa

conoscere quanto avviene tra un episodio e l’altro fuor della vista degli

spettatori; commenta. È, in definitiva, «la voce del poeta» e lo «spettatore

ideale».

21

� 28/12/2010

schema della tragedia

22

� 28/12/2010

Audio

23

� 28/12/2010

La dottrina dell’ethos

Era opinione comunemente accettata che ogni harmonia causasse

infallibilmente un ethos (pl. ethe), cioè un particolare effetto sull'animo e sul

corpo umano. L'harmonia dorica ad esempio, quella più strettamente legata

alla lyra, era considerata la più grave e la più virile, e determinava nell'animo

compostezza e moderazione; l’armonia frigia, al contrario, inseparabile dal

dionisiaco aulós, suscitava necessariamente un ethos 'entusiastico'

(enthusiasmós significava 'avere il dio in sé, ma anche 'perdersi nel dio') ed

emozioni sfrenate.

Un esempio fra tanti è il seguente aneddoto, tramandato in varie versioni:

alcuni giovani ubriachi, eccitati dal suono frigio dell'aulós, volevano

abbattere la porta della casa di una ragazza per violentarla. Il filosofo

Pitagora, che era presente, non sapendo come fare per fermarli da solo, si

rivolse allo strumentista, pregandolo di suonare nel modo dorico (l'harmonia

del dominio di sé, severa e pacata). Immediatamente gli assalitori si

risvegliarono dall'ebbrezza e, pentiti, si allontanarono.

24

� 28/12/2010

La teoria dell'ethos pervadeva completamente la visione

greca della musica: alla musica veniva attribuito un

potentissimo effetto non solo sull'animo, ma anche sul corpo

umano (ad esempio, abbiamo prescrizioni terapeutiche di

melodie frigie per guarire la sciatica; e narra il mito che

Taleta salvò gli Spartani dalla peste proprio per mezzo della

musica), sugli animali (il mitico Orfeo ammansiva le belve

feroci con il suo canto) e sugli esseri inanimati (Anfione

costruì le mura di Tebe muovendo le pietre con il suono della

lyra). Il canto di Orfeo avrebbe avuto addirittura la possibilità

di vincere l'Invincibile per eccellenza: la morte; ma ciò che

alla musica sarebbe stato concesso restò pur sempre

inaccessibile alla debolezza degli esseri umani, ed Euridice

venne inghiottita di nuovo dalle tenebre degli Inferi.

Orfeo incanta le bestie feroci

25

� 28/12/2010

Tenendo presente che il termine greco musiké, pur se

generalmente tradotto con la parola 'musica', implicava in realtà

tutta l'arte ispirata dalle Muse (non solo musica, dunque, ma

anche poesia e danza, da essa inscindibili), si può allora

comprendere facilmente perché tra il V e il IV secolo si accese un

grande dibattito sullo sfruttamento a fini politici di un mezzo così

potente per la manipolazione del consenso. Attribuendo queste

opinioni a Socrate e a Damone (il filosofo maestro di Pende),

Platone affermò perfino che non s'introducono mai cambiamenti

nei modi della musica senza che se ne introducano nelle più

importanti leggi dello Stato, e che la trasgressione in campo

musicale può riuscire ad infiltrarsi dolcemente e subdolamente

nei caratteri e nelle abitudini finendo col sovvertire ogni cosa,

nella vita privata come in quella pubblica.

Calliope (poesia epica), Clio

(storia), Polimnia

(pantomima), Euterpe

(musica: flauto), Tersicore

(danza), Erato (lirica

corale), Melpomene

(tragedia), Talia

(commedia), Urania

(astronomia).

26

� 28/12/2010

Nella polis ideale di Platone, dunque, la presenza della musica doveva

essere accuratamente regolamentata, per indirizzare i suoi effetti

dirompenti esclusivamente verso uno scopo di educazione morale della

futura classe dirigente. Il concetto platonico della musica è stato definito

'catarsi allopatica' : una musica appropriata può infondere una determinata

virtù a chi ne è privo o a chi è in preda al vizio opposto, purificandolo. Solo

utilità, dunque, e non piacere; era questo il criterio che dettava le rigide

norme del filosofo ateniese, e in base al quale egli eliminava esplicitamente

dalla sua utopica città perfino la poesia che, a suo avviso, non sarebbe stata

'utile' a nulla. In campo propriamente musicale, allora, egli permetteva solo

le harmonìai dorica e frigia (quest'ultima è qui intesa come spontanea,

persuasiva e non violenta); conseguentemente venivano banditi tutti gli

strumenti (e i relativi costruttori) in grado di suonare anche le altre

harmonìai, quali gli strumenti a molte corde e, soprattutto, l'aulós, «lo

strumento più ricco di suoni».

L’unico repertorio ammesso, poi, era quello delle melodie tradizionali, quelle

che non a caso venivano dette nómoi, cioè leggi: Platone respingeva con

sdegno le innovazioni della musica più moderna, qual era quella di Euripide e

del suo amico Timoteo. La nuova musica, infatti, cercava di svincolarsi da un

rapporto troppo stretto con la dizione narrativa del testo e con la sua metrica,

cercando piuttosto di esplicitarne i contenuti emotivi attraverso una maggiore

libertà e autonomia dei mezzi musicali.

Più aperto e permissivo era invece Aristotele, che si basava su un concetto

definibile come 'catarsi omeopatica' : anche un ethos negativo è accettabile

perché, attraverso un perturbamento controllato, l'animo può espellere fuori

di sé le proprie negatività e ritornare allo stato normale, come dopo una cura

medica.

Ma ambedue i filosofi erano pienamente d'accordo nel vietare ai giovani ogni

professionismo musicale: la musica doveva sempre rimanere un'utile

occupazione per il tempo libero di un giovane colto, e mai scadere al livello di

un'attività lavorativa (e quindi, in una società schiavista, riservata alla

condizione servile).

27

� 28/12/2010

La musica a Roma

28

�28/12/2010

29

� 28/12/2010

Buccina

Tuba

30