Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Rapporti Armonici

Caricato da

nazarioTitolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

Rapporti Armonici

Caricato da

nazarioCopyright:

Formati disponibili

Rapporti armonici

Noi siamo abituati ad ascoltare i suoni regolati in intervalli elementari fondamentali, che

fra loro sono fissi e ripetitivi. Tali intervalli, che oggi chiamiano toni e semitoni, non sono il Pic c olo glossario

frutto di un codice, come ad esempio la lingua o un sistema numerico, ma derivano da a r m on ic o

equilibri presenti nel mondo che ci circonda. In altre parole le note che seguono servono

solo a dimostrare che la musica nata molto prima della teoria musicale, per fortuna! Boez i o

C en t

Secondo quanto ci racconta Boezio nel suo De instituzione musica, un giorno Pitagora

passeggiava immerso nei suoi pensieri rigurado alle armonie e alle proporzioni del cosmo. Di ap as on

D'un tratto sente dei suoni che provengono dall'officina di un fabbro. Quattro fabbri stanno

Frequenze scal a

battendo del ferro con quattro mazze su altrettante incudini. Il grande pensatore si t em p era t a

accorge che l'altezza dei suoni generati non dipende dalla forza delle braccia, ma dalla

Modi gregori ani

massa dei magli.

Si stema modal e

Tornato a casa, per studiare meglio il fenomeno, trovando probabilmente scomodo per la

sua schiena di studioso il pestare col maglio, prefer costruirsi uno strumento ad hoc, il Si stema tonal e

monocordo appunto. Si stema atonal e

Al di l dell'episodio narrato da Boezio, la tradizione vuole che Pitagora appunto (il famoso Pi t a g o ra

matematico del teorema e inventore delle "tabelline"), nel VII secolo A.C. abbia voluto

Temperamento

investigare i criteri adottati dai costruttori di strumenti musicali dell'epoca, concentrandosi

sulle relazioni matematiche dei suoni. Allo scopo, essendo scienziato sperimentale, costru Tetracordo

uno strumento appositamete studiato per lo scopo, il monocordo appunto.

Zarl i no

Prese una corda tendendola alle estremit in modo controllato, mettendola poi in

vibrazione. Probabilmente con l'aiuto di una cassa armonica ascolt il suono generato.

Prov poi a dimezzare la lunghezza della corda (come quando pigiamo il polpastrello sulla

tastiera di una chitarra), ascoltando il suono ottenuto. Bene, scopr che questo suono era

in stretta relazione col primo, risuonando con una frequenza doppia. In altre parole aveva

scoperta l'ottava, vale e dire l'intervallo tra il suono della voce di un uomo adulto e quella

di una donna o di un bambino, che "cantano" la stessa nota.

Con una operazione analoga, sempre Pitagora, prov d accorciare la lunghezza della

corda, sempre a parit di tensione, secondo la "sezione aurea" dei due terzi, ottennedo un

suono in relazione con gli altri due, quello che noi oggi chiamiamo la "quinta". Applicando

un ulteriore rapporto pari a tre quarti ottenne un ulteriore intervallo, la nostra "quarta".

Pitagora chiam rispettivamente l'ottava diapason, che significa "per tutte", la quinta

diapente "per cinque" e la quarta diatessaron, "per quattro appunto.

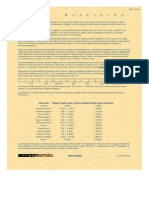

La rappresentazione grafica di questi rapporti rappresentata dal tetracordo di Filolao:

Il tetracordo rappresenta graficamente il

rapporto delle quattro corde della lira greca, le

cui lunghezze sono pari a sei, otto, nove e

dodici unit:

6/9 = 8/12 = 2/3 quinta ("sezione aurea")

6/8 = 9/12 = 3/4 quarta

Riassumento la scala Pitagorica (ricavata con il cantus), ottiene la posizione esatta dei

suoni moltiplicando, a partire dal primo suono, per il rapporto aureo di 2/3. I suoni, per

essere ricondotti in un'unica ottava si ottenengono moltiplicando sempre il primo suono

per il rapporto 1/2 (la corda tesa dimezzata) e cos via.

I II III IV V VI VII VIII

9/8 9/8 256/243 9/8 9/8 9/8 256/243

Gli intervalli fondamentali tra le note diventano quindi due: 8/9, il"tono" e 256/243, il

limma (o semitono). Questa scala rimase in uso immutata fino al basso Medioevo.

Lavorando con il calcolo frazionario si pu ricavare la sequente tabella di tutti i dodici

intervalli fondamentali nella scala "armonica". Nella colonna a fianco sono riportati i valori

riferiti alla scala temperata, con rapporti fissi tra i semitoni di 100 cent.

Intervallo Rapporti della scala armonica Rapporti della scala temperata

Unisono 1.0000 1.0000

Seconda minore 25/24 = 1.0417 1.05946

Seconda maggiore 9/8 = 1.1250 1.12246

Terza minore 6/5 = 1.2000 1.18921

Terza maggiore 5/4 = 1.2500 1.25992

Quarta 4/3 = 1.3333 1.33483

Quarta eccedente 45/32 = 1.4063 1.41421

Quinta 3/2 = 1.5000 1.49831

Sesta minore 8/5 = 1.6000 1.58740

Sesta maggiore 5/3 = 1.6667 1.68179

Settima minore 9/5 = 1.8000 1.78180

Settima maggiore 15/8 = 1.8750 1.88775

Ottava 2.0000 2.0000

La scala greca-Pitagorica fondamentale perche stabilisce l'inizio della "normalizzazione"

degli strumenti musicali, fissando le prime regole armoniche che, con evoluzioni

successive, attraverso la scala "Zarliniana" e, soprattutto la scala "temperata" di

Werckmeister governano l'universo dei suoni anche nei nostri giorni.

approfondimento, per chi non ancora abbastanza annoiato...

H om e Torna a musica realdo uberti

Potrebbero piacerti anche

- Accordature StoricheDocumento4 pagineAccordature StoricheleoNessuna valutazione finora

- Suoni Armonici Degli Strumenti Ad ArcoDocumento4 pagineSuoni Armonici Degli Strumenti Ad Arcomarcomanzardo100% (2)

- Analisi Della Forma Musicale ContemporaneaDocumento22 pagineAnalisi Della Forma Musicale ContemporaneanazarioNessuna valutazione finora

- MonocordoDocumento1 paginaMonocordocannizzo45091Nessuna valutazione finora

- Musica PITAGORICADocumento5 pagineMusica PITAGORICAPaolo MagisterNessuna valutazione finora

- Scala PitagoricaDocumento4 pagineScala PitagoricaipersferaNessuna valutazione finora

- La Matematica Delle NoteDocumento18 pagineLa Matematica Delle NotePippo BaudoNessuna valutazione finora

- Accordature e TemperamentiDocumento5 pagineAccordature e TemperamentiClaudiaBo79Nessuna valutazione finora

- Suoni: Ottenere Suoni Dalle Bottiglie Di BirraDocumento4 pagineSuoni: Ottenere Suoni Dalle Bottiglie Di BirraMassimiliano CameroniNessuna valutazione finora

- 02 Tra Prima e Seconda ParteDocumento5 pagine02 Tra Prima e Seconda ParteMaria Chiara MazziNessuna valutazione finora

- La Scala Pitagorica PDFDocumento4 pagineLa Scala Pitagorica PDFrichi78yobsNessuna valutazione finora

- Accordatura e TemperamentoDocumento3 pagineAccordatura e TemperamentoElgidioNessuna valutazione finora

- Boulez - Memoriale Analisi (Italian)Documento8 pagineBoulez - Memoriale Analisi (Italian)sertimoneNessuna valutazione finora

- 02 Di 17 - Teoria Rock - Temperamento Zarlino Pitagora EquabDocumento6 pagine02 Di 17 - Teoria Rock - Temperamento Zarlino Pitagora EquabLuciana BorgesNessuna valutazione finora

- Accordature StoricheDocumento5 pagineAccordature Storichemaurone1973Nessuna valutazione finora

- Filosofia Della MusicaDocumento35 pagineFilosofia Della MusicaGiacomo CornonNessuna valutazione finora

- SONOMETRODocumento21 pagineSONOMETROCamillo GrassoNessuna valutazione finora

- Manuale Armonica4Documento260 pagineManuale Armonica4antocoli1100% (1)

- Musica e Matematica 1Documento7 pagineMusica e Matematica 1Daniele GiacobbeNessuna valutazione finora

- Keplero e La MusicaDocumento585 pagineKeplero e La MusicaDæveNessuna valutazione finora

- AccordatureDocumento10 pagineAccordaturealbertocalderanoNessuna valutazione finora

- I Tempi ModerniDocumento111 pagineI Tempi ModerniMarcoNessuna valutazione finora

- Appunti Teoria MusicaleDocumento19 pagineAppunti Teoria MusicaleMartina PalminteriNessuna valutazione finora

- Armonici Basso 1Documento9 pagineArmonici Basso 1gabinga100% (1)

- Lezioni Di Armonia PDFDocumento78 pagineLezioni Di Armonia PDFA(C)100% (3)

- Acustica - Tesi n.5Documento1 paginaAcustica - Tesi n.5VocedanimaNessuna valutazione finora

- Tesi 13Documento8 pagineTesi 13Massimo PizziraniNessuna valutazione finora

- Strumenti Per L'analisi Musicale: Esempi Di Tonalità Allargata J BDocumento7 pagineStrumenti Per L'analisi Musicale: Esempi Di Tonalità Allargata J BDavide FensiNessuna valutazione finora

- La Tuning ConspiracyDocumento9 pagineLa Tuning ConspiracyVanessa JenningsNessuna valutazione finora

- Musica e Matematica - Il Problema Del TemperamentoDocumento34 pagineMusica e Matematica - Il Problema Del TemperamentomauroNessuna valutazione finora

- eBook-Teoria Musicale ChitarraDocumento125 pagineeBook-Teoria Musicale ChitarraNicoletta LambertiNessuna valutazione finora

- Quaderno19 Capurso 09 PDFDocumento25 pagineQuaderno19 Capurso 09 PDFBruno BocciNessuna valutazione finora

- Claude V. Palisca: Mersenne Pro Galilei Contra ZarlinoDocumento6 pagineClaude V. Palisca: Mersenne Pro Galilei Contra ZarlinoStefano A E LeoniNessuna valutazione finora

- MusicaFisica 3Documento6 pagineMusicaFisica 3Massimo BlasoneNessuna valutazione finora

- Da Pitagora A WittenDocumento16 pagineDa Pitagora A Wittenluciano_tronchinNessuna valutazione finora

- Ebook Teoria e ArmoniaDocumento20 pagineEbook Teoria e ArmoniaVincenzo Nocerino100% (1)

- Sistemi MusicaliDocumento10 pagineSistemi MusicaliDestinyNessuna valutazione finora

- Appunto 672Documento21 pagineAppunto 672Nico BorNessuna valutazione finora

- Sem 2016 2 Mat-Mus SimmetrieDocumento46 pagineSem 2016 2 Mat-Mus SimmetrieEmanuele SupinoNessuna valutazione finora

- Barbieri 1983Documento81 pagineBarbieri 1983mauroNessuna valutazione finora

- Storia Dell'arpa Dalle Origini Ai Giorni NostriDocumento63 pagineStoria Dell'arpa Dalle Origini Ai Giorni NostriAndrea Novella100% (1)

- Analisi Formale Di Fratres Di Arvo Part PDFDocumento8 pagineAnalisi Formale Di Fratres Di Arvo Part PDFSimon ScarazzonNessuna valutazione finora

- Altri QuizDocumento14 pagineAltri QuizManuela CapelliNessuna valutazione finora

- Il Temperamento Equabile (Storia)Documento3 pagineIl Temperamento Equabile (Storia)Andrea SenziNessuna valutazione finora

- Il Pentagramma e Le Note Musicali PDFDocumento4 pagineIl Pentagramma e Le Note Musicali PDFPierangelo Carozza100% (2)

- Federico Verrigni 2019 La Poliritmia La Polimetria e Lemiolia in Relazioe Col Moto Dei Pianeti Secondo Larmonice Mundi Di KepleroDocumento15 pagineFederico Verrigni 2019 La Poliritmia La Polimetria e Lemiolia in Relazioe Col Moto Dei Pianeti Secondo Larmonice Mundi Di KepleroStefano D'AmicoNessuna valutazione finora

- TemperamentiDocumento5 pagineTemperamentiVALERIO BASSANELLONessuna valutazione finora

- Armonia Di GravitazioneDocumento15 pagineArmonia Di GravitazioneGIANCARLOSCARVANessuna valutazione finora

- Corso Di Teoria Musicale Per PianoforteDocumento68 pagineCorso Di Teoria Musicale Per PianoforteEmanuele GarifoNessuna valutazione finora

- METODO PER ORGANETTO DIATONICO + 46 BraniDocumento81 pagineMETODO PER ORGANETTO DIATONICO + 46 BraniFrantuccio QuarcescoNessuna valutazione finora

- INVERNIZZI, La Mano, Il Tamburello, La Danza Delle DonneDocumento28 pagineINVERNIZZI, La Mano, Il Tamburello, La Danza Delle DonneAnonymous ipKT5X0TNessuna valutazione finora

- Composizione IDocumento11 pagineComposizione IMattia PaternaNessuna valutazione finora

- Dal Flauto Del Paleolitico Alle NeuroscienzeDocumento9 pagineDal Flauto Del Paleolitico Alle NeuroscienzeMirco Bolcato DRIVENessuna valutazione finora

- Pitagora Armonia .Documento4 paginePitagora Armonia .Oscar FilippeschiNessuna valutazione finora

- Teoria Musicale - Dal Suono Al Segno GraficoDocumento11 pagineTeoria Musicale - Dal Suono Al Segno GraficoDomenico BasilettiNessuna valutazione finora

- Appunti Di Acustica e PsicoacusticaDocumento8 pagineAppunti Di Acustica e Psicoacusticaand.alz6593Nessuna valutazione finora

- Psicologia MusicaleDocumento1 paginaPsicologia MusicalenazarioNessuna valutazione finora

- Lisp PDFDocumento27 pagineLisp PDFnazarioNessuna valutazione finora

- Mauro Graziani - Dispense Acustica - DinamicaDocumento5 pagineMauro Graziani - Dispense Acustica - DinamicanazarioNessuna valutazione finora

- Gentilucci La Figura Musicale e La Terza Dimensione Del SuonoDocumento3 pagineGentilucci La Figura Musicale e La Terza Dimensione Del SuononazarioNessuna valutazione finora

- Aliberti Ologrammi ApplicazioniDocumento181 pagineAliberti Ologrammi ApplicazioninazarioNessuna valutazione finora

- Louis Hjelmslev: I Tratti Fondamentali Dei LinguaggiDocumento5 pagineLouis Hjelmslev: I Tratti Fondamentali Dei LinguagginazarioNessuna valutazione finora

- 05 Anton Webern Sinfonia Op.21Documento17 pagine05 Anton Webern Sinfonia Op.21nazarioNessuna valutazione finora

- "Musica Spettrale e Anatomia Del Tempo" - Intervista Con Gerard Grisey, Di A. Verrengia - Versione TDocumento11 pagine"Musica Spettrale e Anatomia Del Tempo" - Intervista Con Gerard Grisey, Di A. Verrengia - Versione TnazarioNessuna valutazione finora

- Progetto MusicoterapiaDocumento26 pagineProgetto MusicoterapianazarioNessuna valutazione finora

- Progetto MusicoterapiaDocumento28 pagineProgetto MusicoterapianazarioNessuna valutazione finora

- Cei 3-14 2 Segni Grafici Per Schemi - Elementi Dei Segni Grafici, Segni Grafici Distintivi Ed Altri Segni Di Uso Generale - 2°Documento44 pagineCei 3-14 2 Segni Grafici Per Schemi - Elementi Dei Segni Grafici, Segni Grafici Distintivi Ed Altri Segni Di Uso Generale - 2°api-3723776100% (3)

- Simulazione Di Guasti Per Circuiti Sequenziali Sincroni VLSIDocumento135 pagineSimulazione Di Guasti Per Circuiti Sequenziali Sincroni VLSIAndreaNessuna valutazione finora

- 10 Filtri PDFDocumento82 pagine10 Filtri PDFdanieleNessuna valutazione finora

- Fatica Cumulo DannoDocumento10 pagineFatica Cumulo DannoD RashNessuna valutazione finora