Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Preparazione Fisica Degli Sport Di Lotta

Caricato da

Gerlando Russo Introito0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)

487 visualizzazioni178 pagineDocumento della federazione datato ma ancora molto utile.

Copyright

© © All Rights Reserved

Formati disponibili

PDF, TXT o leggi online da Scribd

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoDocumento della federazione datato ma ancora molto utile.

Copyright:

© All Rights Reserved

Formati disponibili

Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd

0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)

487 visualizzazioni178 paginePreparazione Fisica Degli Sport Di Lotta

Caricato da

Gerlando Russo IntroitoDocumento della federazione datato ma ancora molto utile.

Copyright:

© All Rights Reserved

Formati disponibili

Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd

Sei sulla pagina 1di 178

RLPJ

FEDERAZIONE ITALIANA LOTTA PESI JUDO

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO

PER LO SVILUPPO

DELLE QUALIT FISICHE

DEL LOTTATORE

Roma, 1985

RLPJ COTII

FEDERAZIONE ITALIANA LOTTA PESI JUDO

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO

PER LO SVILUPPO

DELLE QUALIT FISICHE

DEL LOTTATORE

A cura di:

Bruno ANDREANI

Carlo BULDRASSI

Carlo MARINI

Vittoriano ROMANACCI

Progetto grafico di:

Stelvio BERALDO

C E N T R O S T U D I F I L P J

Lo sviluppo delle qualit fisiche

LE QUALIT' FISICHE

Le qualit fisiche sono quei fattori che condizionano sempre

una prestazione atletica. In un principiante, il livello delle qua-

lit fisiche, sar quello necessario per affrontare gli stress della

vita quotidiana. Ma evidente che esse possono essere poten-

ziate notevolmente, mediante un allenamento razionale che se-

gua i principi dell'adattamento progressivo. Le qualit fisiche

possono essere sviluppate singolarmente con un allenamento spe-

cializzato; nelle pagine successive infatti indicheremo quali sono

le metodiche per lo sviluppo di ciascuna qualit, senza scendere

per nei particolari delle metodiche stesse ponendo per ipotesi

che il lettore conosca o comunque si documenti sul loro svolgi-

mento pratico.

Le qualit fisiche sono:

la resistenza;

la forza;

la velocit;

la destrezza;

la mobilit.

La sopra indicata suddivisione delle qualit fisiche gene-

rale in quanto ogni singola qualit sopra elencata pu essere di-

visa in sotto-gruppi, come vedremo successivamente.

LA RESISTENZA

Per capire nella maniera pi esatta il concetto di resistenza

bisogna considerarne i suoi quattro aspetti distinti che, anche

se nel gergo comune sportivo vengono tutti chiamati col nome

unico di resistenza, devono essere analizzati separatamente; un

7

atleta infatti pu possedere un tipo di resistenza e difettare in

un altro come se si trattasse di due qualit diverse.

I quattro tipi di resistenza sono:

Resistenza organica aerobica;

Resistenza organica anaerobica;

Resistenza muscolare aerobica;

Resistenza muscolare anaerobica.

E' evidente che la suddivisione fatta dei vari tipi di resisten-

za una suddivisione che ha uno scopo prettamente didattico

per chiarire tutti gli aspetti che detta qualit presenta. In pra-

tica non vi uno stacco netto fra un tipo di metodica ed un

altro, ma vi una interdipendenza. La specialit sportiva della

Lotta, pur avendo la durata corrispondente alle competizioni di

media e lunga distanza, ha una preparazione diversa per la con-

tinua alternanza delle intensit e delle forme di movimento che

un combattimento presenta. Oltre a ci nelle situazioni di gara

si manifestano numerose interruzioni di ritmo che conferiscono

al carico un carattere di tipo intervallato.

L'allenamento di resistenza deve pertanto tenere conto di

queste specifiche condizioni. La durata ed il modo di manife-

starsi della intensit, durante un combattimento, pongono ele-

vate richieste sia alla resistenza aerobica come a quella anaero-

bica. Pertanto, dopo il potenziamento della capacit aerobica,

che costituisce la base della resistenza specifica di gara, si do-

vr provvedere allo sviluppo delle capacit anaerobiche utiliz-

zando i metodi di allenamento intervallati e adattati al nostro

sport nella loro forma pi ampia. Quindi saranno sempre va-

riati, sia la durata degli stimoli, sia l'intensit, sia i tempi di ri-

pristino, costringendo l'organismo a reagire e ad assuefarsi a

quelle condizioni di ritmo e di sforzo aciclico non sempre pre-

vedibili che caratterizzano gli incontri di lotta.

E' importante inoltre che, nonostante le difficolt oggettive

che si manifestano nella nostra specialit sportiva, si cerchi

con ogni mezzo di misurare l'insieme e l'intensit dei carichi o

perlomeno di valutarli (il mezzo pi efficace a disposizione la

frequenza del polso). Infatti, senza una determinazione del ca-

rico, non possibile uno sviluppo sistematico e programmato

della resistenza.

8

RESISTENZA ORGANICA AEROBICA

Si pu definire come la qualit che consente di proseguire

il pi a lungo possibile uno sforzo muscolare generalizzato in

condizioni aerobiche. Per condizioni aerobiche si deve intendere

quelle in cui si trova un atleta che compie uno sforzo richiedente

una quantit di ossigeno inferiore od uguale a quella massima

che egli in grado di assumere ed utilizzare.

Il muscolo un motore che produce energia meccanica a

spese dell'energia chimica prodotta dalla trasformazione di so-

stanze che si trovano nel muscolo o che vi giungono per mezzo

della circolazione sanguigna. Mentre l'energia, che pu essere

sfruttata da un motore, pu essere di varia natura (elettrica, chi-

mica, idraulica, atomica, ecc.), l'unica fonte di energia che pu

essere sfruttata direttamente ai fini della produzione del lavoro

nella contrazione muscolare l'ATP (adenosintrifostato) che, tra-

sformandosi in una molecola pi semplice ADP, libera energia

chimica che viene successivamente trasformata in energia mec-

canica dai muscoli. Ogni altra sorgente di energia non pu essere

sfruttata direttamente.

Poich l'ATP contenuto in piccole quantit nei muscoli,

dopo poche contrazioni il muscolo si esaurirebbe e non sarebbe

possibile un'attivit continuata se l'ATP stesso non fosse rifor-

mato a spese di altri processi. Il pi diretto di questi la scis-

sione di un'altra molecola, la fosfocreatina, che scindendosi pro-

duce la quantit di energia necessaria per la resintesi dell'ATP.

Anche la fosfocreatina si trova nei muscoli in quantit li-

mitata e pertanto anch'essa non permetterebbe un lavoro prolun-

gato nel tempo se non fosse riformata a spese dell'energia libe-

ratasi dalla combustione delle sostanze provenienti dagli alimenti

(glicidi-lipidi). Riassunmendo in forma semplificativa, quindi di-

remo che il muscolo pu utilizzare solo una determinata sostanza

e che questa sostanza si pu formare solo a spese dell'energia

proveniente dalla combustione degli alimenti, combustione che

avviene solo in presenza di ossigeno. Da qui la necessit dell'as-

sunzione di quantit di ossigeno proporzionali all'intensit dello

sforzo ed alla quantit di muscoli interessati (respirazione). Il

livello della resistenza organica aerobica, quindi, dipende soprat-

tutto dalla capacit di un individuo di assumere e trasmettere

ossigeno sempre pi rapidamente e di eseguirne il trasporto nella

pi grande quantit nell'unit di tempo, fino alle masse musco-

lari interessate allo sforzo e di assicurare infine efficaci scambi

al livello cellulare.

9

Facciamo un esempio esplicativo:

quando un atleta passa dalle condizioni di riposo ad una

condizione di allenamento o di gara, aumenta la necessit del-

l'ATP; parallelamente per le ragioni sopraddette aumenta la ri-

chiesta di energia proveniente dalla combustione degli alimenti.

A queste maggiori richieste l'organismo provvede aumentando la

assunzione ed il trasporto della quantit di ossigeno mediante

rispettivamente atti respiratori pi ampi e frequenti e con la

frequenza cardiaca pi elevata. L'atleta potr aumentare il suo

sforzo fino a quando la richiesta di ossigeno sar uguale a quel-

la massima che l'atleta stesso potr assumere e trasportare a

livello muscolare. Fino a quando l'intensit dello sforzo rimarr

entro questi limiti, egli potr indefinitivamente continaure a

sopportarlo (condizione di steady-state ), se invece l'intensit

dello sforzo aumenter ancora, egli dovr contrarre un debito

di ossigeno che gli limiter la durata dello sforzo stesso, e delle

cui modalit tratteremo successivamente.

Gli organi responsabili della capacit di assumere, traspor-

tare ed utilizzare ossigeno in ultima analisi sono:

il cuore e la sua capacit funzionale;

l'efficacia degli scambi gassosi.

Pertanto l'allenamento per la resistenza organica aerobica

dovr seguire due metodologie distinte: una per assicurare lo

sviluppo del volume del cuore e della sua capacit funzionale;

l'altra per favorire il miglioramento della qualit degli scambi

gassosi.

Consideriamone una alla volta, separatamente:

METODOLOGIA DI ALLENAMENTO

PER MIGLIORARE LA FUNZIONALIT' CARDIOCIRCOLATORIA

L'allenamento ad- intervallo corto, lo stimolo pi potente

per assicurare lo sviluppo del cuore e della sua capacit funzio-

nale. L'allenamento ad intervallo, di cui l'interval-training il

pi noto, caratterizzato da:

durata dello sforzo;

intensit dello sforzo;

tempo di recupero;

numero delle prove.

10

Durata dello sforzo

La durata dello sforzo dovr essere di circa da 30" a 2 mi-

nuti (consiglio 1' per i lottatori).

L'allenatore, tenendo presente questo fattore, potr scegliere

il tipo di sforzo da far fare ai suoi allievi, ad esempio:

corsa di lunghezza non superiore a m. 400, esercizi con

i pesi, esercizi con il manichino, esercizi con il partner, lotta,

imitazioni, esercizi a carico naturale, nuoto, ecc.

Intensit dello sforzo

L'intensit dello sforzo non dovr superare l'80% dello

sforzo massimo che l'atleta in grado di effettuare, in pratica

cio l'atleta non dovr superare, durante lo sforzo, la frequenza

cardiaca di 170-180 battiti al minuto.

Tempo di recupero

I tempi di recupero non devono portare ad una completa

ristabilizzazione.

II nuovo carico deve intervenire quando si ottenuto al-

l'incirca una frequenza del polso da 120 a 130 al minuto e quin-

di nello stadio della ristabilizzazione incompleta.

Numero delle prove

Esso dipender dal grado di allenamento e, comunque, sar

piuttosto elevato trattandosi di prove ad intervallo corto di in-

tensit relativamente moderata; orientativamente dalle 5 alle 10

prove.

METODOLOGIA DI ALLENAMENTO

PER MIGLIORARE L'EFFICACIA DEGLI SCAMBI GASSOSI

Il lavoro continuo l'allenamento per migliorare l'efficacia

degli scambi gassosi. Per lavoro continuo si deve intendere un

tipo di lavoro che per i lottatori non superi i 45 minuti e la cui

11

intensit sia tale che la frequenza cardiaca, di coloro che stan-

no eseguendo tale lavoro, non superi i 130-150 battiti al minuto

in base allo stato di allenamento.

Anche in questo caso l'allenatore potr sbizzarrirsi nel tro-

vare il tipo di esercizio da fare effettuare ai propri allievi, senza

dimenticare che uno dei migliori resta la corsa. Facciamo esem-

pio di lavoro continuo: corsa lunga e lenta in modo che la fre-

quenza cardiaca di chi la esegue non superi i 140 battiti al

minuto.

Inizialmente la durata di questa corsa sar di 10-15 minuti,

poi con una progressione lenta ma continua si arriver, dopo un

mese circa, a 30-50 minuti di corsa senza interruzioni. Dopo

aver raggiunto questo incremento di tempo di corsa non pi

necessario accrescerlo in quanto pi efficace aumentare il ritmo

della corsa stessa.

Se un atleta, per esempio, riesce a percorrere in 30 minuti

5 Km., egli non dovr aumentare la durata dell'allenamento ma

tenter di compiere pi chilometri nello stesso tempo fino a

quando sar in grado di non variare la frequenza cardiaca.

Invece nella corsa, anche se essa sempre consigliabile, un

allenatore potr far eseguire ai propri allievi esercizi pi speci-

fici per i lottatori:

lavoro con il manichino; anche qui i punti fermi saran-

no la frequenza cardiaca ed il prolungarsi nel tempo dell'eser-

cizio (140 battiti al minuto - 30 minuti), arrivati alla durata

voluta dell'esercizio, si cercher di aumentare il ritmo di lavoro

fino a quando, naturalmente, la frequenza cardiaca rimarr nei

limiti stabiliti. In questo caso aumentare il ritmo di lavoro si-

gnifica aumentare il numero dei colpi tirati al manichino nel

tempo considerato.

Ferme e restando, quindi, le caratteristiche basilari dell'al-

lenamento al lavoro continuo, l'allenatore potr far eseguire:

lotta a ritmo moderato, giuochi, esercizi a carico naturale senza

pause di recupero, esercizi con il partner, ecc.

La resistenza organica aerobica alla base della prepara-

zione di tutte le specialit in quanto, non solo permette di pro-

lungare i tempi di allenamento, ma favorisce anche il recupero

negli sforzi particolarmente intensi la cui esecuzione ci ha co-

stretti ad andare in debito di ossigeno.

12

RESISTENZA ORGANICA ANAEROBICA

Si definisce come la qualit che permette di proseguire il

pi a lungo possibile uno sforzo muscolare generalizzato in con-

dizioni anaerobiche .

Per condizioni anaerobiche si deve intendere quelle in cui

si trova un atleta che compie uno sforzo richiedente una quan-

tit di ossigeno superiore a quella massima che l'atleta stesso

pu assumere, trasportare ed utilizzare.

Abbiamo visto, precedentemente, che il consumo di ossige-

no dipende dall'intensit del lavoro effettuato e dalle dimensioni

del gruppo muscolare interessato e che la capacit di consumo

di ossigeno dipende dalla resistenza organica aerobica. E' evi-

dente che, pi alto sar il livello della resistenza organica aero-

bica, pi alta sar l'intensit dello sforzo sostenibile in condi-

zioni tali che la richiesta di ossigeno sia in equilibrio con la

capacit di assunzione ed utilizzazione.

Se per si continua ad aumentare l'intensit dello sforzo,

si arriver, naturalmente, ad un carico limite, variabile da

atleta ad atleta, in cui non sar pi possibile soddisfare le ri-

chieste di ossigeno.

In queste condizioni un motore si fermerebbe, la macchina

umana, invece, ha ancora una grande possibilit: essa pu di-

fatti trarre energia da un carboidrato che si accumula nei mu-

scoli; il glicogeno, che scindendosi in molecole pi semplici, li-

bera energia senza bisogno della presenza di ossigeno. Durante

questa scissione, per, il glicogeno si trasforma in acido lattico

che pu essere tollerato dall'organismo in quantit ridotta, in

quanto l'acido lattico inibisce i processi chimici del muscolo ed

la causa chimica della fatica. Lo sforzo in queste condizioni,

pertanto, pu essere solo di lieve durata anche se di notevole

intensit (durata massima dello sforzo anaerobico 45 secondi).

Una volta cessato la sforzo, inoltre l'organismo si trova nella

necessit di eliminare l'acido lattico accumulatosi; tale elimi-

nazione avviene risintetizzando il glicogeno, a partire dall'acido

lattico, utilizzando l'energia proveniente dalla combustione delle

sostanze provenienti dagli alimenti glicidi e lipidi in presenza

di ossigeno. Ecco perch, una volta cessato uno sforzo di note-

vole intensit, gli atti respiratori e la frequenza cardiaca non

diminuiscono in proporzione subito ma permangono, per un certo

tempo, numerosi fino a quando l'organismo che ha pressoch

eliminato la quantit di acido lattico, precedentemente accu-

mulata. Continuer, cio, il trasporto di quell'ossigeno che, per

13

un limite fisiologico, l'organismo non era riuscito a trasportare

durante l'esecuzione dello sforzo stesso. In questi casi, si dice che

l'organismo ha accumulato un debito di ossigeno perch di

un vero e proprio debito si tratta in quanto l'organismo, in tali

condizioni, non in una situazione di equilibrio e dovr portar-

cisi continuando ad assumere, trasportare ed utilizzare una quan-

tit di ossigeno che saldi il debito stesso.

In definitiva, aumentare la resistenza organica anaerobica,

significa aumentare la capacit di sopportare quantit sempre

maggiori di acido lattico, aumentare cio il debito di ossigeno

che si pu accumulare. La resistenza organica anaerobica dipen-

de principalmente da due fattori:

la resistenza organica aerobica; evidente, infatti, che

pi grande la capacit dell'organismo di trasportare ed utiliz-

zare quantit di ossigeno sempre maggiori e pi difficilmente

si andr in debito di ossigeno (occorreranno sforzi sempre

maggiori) ;

la capacit fisiologica e psicologica di resistere alla pre-

senza nell'organismo di acido lattico.

Le modalit per aumentare il primo fattore sono state viste

precedentemente; analizziamo adesso le modalit di allenamento

per l'aumento del secondo fattore.

L'allenamento ad intervallo lungo il migliore stimolo per

l'aumento delle capacit dell'organismo a sopportare presenza di

acido lattico ed aumentare, cos, la possibilit di accumulo di

debito di ossigeno. Una seduta di questo tipo di allenamento

prevede i seguenti parametri:

durata dello sforzo;

intensit dello sforzo;

tempo di recupero;

numero delle prove.

Durata dello sforzo

La durata dello sforzo dovr essere compresa, in base all'in-

tensit dello stesso, tra i 45 secondi ed i 3 minuti.

Tenendo presente questa condizione, l'allenatore potr sce-

gliere il tipo di sforzo da far fare ai propri allievi: corsa, lavori

con carico, lavoro con il manichino, con il partner, con i pesi, ed

il pi specifico nel nostro caso, la lotta.

14

Intensit dello sforzo

L'intensit dello sforzo dovrebbe essere tale che la frequen-

za cardiaca raggiunga il suo limite estremo e, pertanto, potr

raggiungere anche i 190-200 e pi battiti al minuto.

Tempo di recupero

Il tempo di recupero dovr essere quello sufficiente a far tor-

nare la frequenza cardiaca a 100-110 battiti al minuto, e per-

tanto la ristabilizzazione sar pi completa anche se non totale.

Numero delle prove

Trattandosi di un allenamento molto impegnativo, il numero

delle prove sar ridotto (orientativamente da 6 a 3).

Facciamo un esempio esplicativo in un allenamento ad inter-

vallo lungo specifico per i lottatori:

tipo di sforzo: l'allievo dovr eseguire pi colpi possibili

ad uno, a due o pi partners in un tempo di circa due minuti.

L'allievo al via dell'istruttore comincer ad eseguire il pi

velocemente possibile colpi di lotta al proprio partner ( ovvio

che si alzer in piedi anche il pi velocemente possibile).

Allo scadere dei due minuti, l'allenatore avr cura di misu-

rare la frequenza cardiaca dell'allievo e di tenere in mente il

numero dei colpi che egli ha effettuato non appena la frequenza

avr raggiunto i 100-110 battiti al minuto, egli far ripetere l'e-

sercizio con le stesse modalit all'allievo. In base al numero dei

colpi che effettuer l'allievo in questa seconda prova e nelle prove

successive, l'allenatore potr dedurre interessanti dati sullo stato

dell'allievo stesso. Quello fatto sopra, naturalmente, un esem-

pio che per pu essere modificato a piacere dall'allenatore in

base alle conoscenze che ha, al piano di lavoro che ha effettuato

ed ai tipi di esercizi che ha insegnato ai propri allievi.

L'allenamento ad intervallo lungo come detto una meto-

dica molto impegnativa, se ben eseguita, ed pertanto sconsi-

gliabile ai ragazzi inferiori agli anni 15 ed agli atleti che non ab-

biano ancora acquisito una solida resistenza organica aerobica.

La metodica stessa inoltre dovr essere eseguita tenendo conto

anche dell'et, del periodo di allenamento in riferimento alle

15

gare, della gara da preparare e della reazione psicologica del-

l'atleta nei confronti di questo metodo di lavoro.

RESISTENZA MUSCOLARE AEROBICA

Si definisce come la qualit che permette di proseguire pi

a lungo possibile uno sforzo muscolare localizzato in condizioni

aerobiche . Sappiamo ormai il significato di condizioni aerobi-

che, spieghiamo adesso il significato di sforzo muscolare loca-

lizzato : uno sforzo che si riferisce ad un particolare gruppo

muscolare, isolatamente, in modo che la richiesta di ossigeno

non molto elevata in valore assoluto ma abbastanza elevata

nel muscolo che sta effettuando quel determinato sforzo. Fac-

ciamo un esempio esplicativo: consideriamo un atleta che stia

effettuando delle distensioni su panca con un peso di lieve en-

tit rispetto alle forze dell'atleta stesso. E' evidente che, in tale

tipo di sforzo, solo i muscoli tricipite, deltoide anteriore e il

grande pettorale sono interessati, mentre quasi tutta l'altra mu-

scolatura si trova in uno stato di riposo. In queste condizioni

il bisogno di ossigeno non sar elevato in valore assoluto in quan-

to, come abbiamo detto, la maggior parte della muscolatura

si trova in stato di riposo, ma sar quello necessario per per-

mettere la contrazione dei muscoli interessati allo sforzo. L'atle-

ta potr continuare a fare il summenzionato sforzo fino a quando

avr un adeguato apporto di ossigeno e di sostanze nutritive.

Un apporto di queste sostanze in quantit sufficiente dipende in

gran parte dalla qualit della circolazione sanguigna locale (ca-

pillarizzazione, volume sanguigno locale, tempo di circolazione

sanguigna). Abbiamo visto dunque che la capacit di resistere

pi a lungo in uno sforzo, che interessa un determinato distretto

muscolare, dipende dalla capacit che ha il muscolo interessato di

ricevere ed utilizzare ossigeno, dalla quantit di sostanze nutri-

tive presenti nel muscolo e dalla capacit di eliminazione di pro-

dotti tossici. E' chiaro per che la forza muscolare gioca un ruolo

molto importante nella resistenza muscolare aerobica. Se infatti

prendiamo in considerazione due atleti i cui massimali su panca

siano rispettivamente Kg. 100 e Kg. 50 e facciamo loro eseguire

un numero di ripetizioni massimali con Kg. 25, sar chiaro che

l'atleta che ha il massimale di Kg. 100 effettuer anche il mag-

gior numero di ripetizioni, e ci non perch egli sia pi allenato

o abbia una migliore circolazione sanguigna locale, ma solo per-

ch, essendo pi forte, esegue uno sforzo percentuale minore di

16

quello che effettua l'altro atleta. Ricapitolando, possiamo dire,

dunque, che la resistenza muscolare aerobica dipende principal-

mente da due fattori:

la forza muscolare;

la qualit della circolazione sanguigna locale.

Vedremo successivamente ed in maniera particolare quali

siano le metodologie dello sviluppo della forza; analizziamo ora

quale il tipo di allenamento che assicura lo sviluppo e la qua-

lit di circolazione locale. Tale allenamento consister nel fare

eseguire ripetizioni di sforzi muscolari locali con carichi che non

superino il 25-30% della forza muscolare massima locale.

Facciamo un esempio: ad un atleta che pu distendere in

piedi un carico massimale di Kg. 60, gli faremo eseguire, per

quanto detto sopra, ripetizioni con un carico di Kg. 20. Il nume-

ro delle ripetizioni sar quello massimo che egli potr effettuare

dopo un tempo di recupero di circa 2 minuti, gli faremo ese-

guire un'altra serie e cos via fino ad un massimo di cinque serie.

Questa continua ripetizione di movimenti crea l'esigenza di

un maggiore apporto sanguigno al distretto muscolare interes-

sato. Si sviluppa allora una pi fitta rete di capillari per permet-

tere una maggior sanguificazione ed anche un rallentamento pe-

riferico del circolo sanguigno (poich aumenta la sezione totale

dei vasi) che rende pi completi gli scambi dei prodotti utili alle

combustioni e di quelli da eliminare. Crescono inoltre le riserve

di sostanze nutritive del muscolo e viene di conseguenza ad au-

mentare progressivamente la capacit di eseguire pi a lungo un

lavoro locale: aumentata cos la resistenza muscolare aerobica.

RESISTENZA MUSCOLARE ANAEROBICA

Si definisce come la qualit che permette di proseguire il

pi a lungo possibile uno sforzo muscolare localizzato, in condi-

zioni anaerobiche . Se si continua ad aumentare l'intensit di

uno sforzo muscolare localizzato, si arriva ad un punto che, per

quanto il muscolo sia capillarizzato ed abbia un'ottima circola-

zione locale (vedi resistenza muscolare aerobica), la richiesta di

ossigeno da parte del muscolo stesso sar maggiore della possi-

bilit di apporto. In tali condizioni, il muscolo potr ancora con-

trarsi accumulando per un debito di ossigeno con produzione

di acido lattico che, come sappiamo, la causa chimica della

fatica.

17

Tale tipo di sforzo pertanto potr durare un tempo molto

limitato. I due principali fattori che determinano il grado di re-

sistenza muscolare anaerobica sono:

la resistenza muscolare aerobica; evidente infatti che

pi grande questa qualit e pi grande dovr essere lo sforzo

affinch il muscolo vada in debito di ossigeno;

la capacit fisiologica e psicologica di resistere alla fa-

tica muscolare locale. Abbiamo visto precedentemente quali siano

le metodiche per lo sviluppo del primo fattore. Analizziamo ora

il tipo di allenamento da fare eseguire per lo sviluppo del secon-

do fattore. L'allenamento dovr essere tale che il muscolo inte-

ressato accumuli il maggior debito di ossigeno in modo da abi-

tuare il muscolo stesso alla presenza di acido lattico.

Questa condizione si verifica quando un atleta compie il

massimo numero di ripetizioni con un carico di intensit del 75-

80% rispetto al suo massimale. Facciamo il solito esempio: un

atleta pu distendere, in piedi, Kg. 60; con un carico di 45-47,5

Kg. effettuer il massimo numero di ripetizioni (dovrebbero es-

sere all'incirca da 8 a 10). Dopo 2-5 minuti di recupero, effet-

tuer un'altra serie e cos via fino a farne un massimo di 7 serie.

18

LA FORZA

DEFINIZIONE E CENNI ANATOMO - FUNZIONALI DI MIOLOGIA

La forza muscolare, qualit fisica dell'uomo, riguarda essenzialmente la capacit che hanno i muscoli

di sviluppare tensioni per opporsi o vincere una resistenza. Essa dipende direttamente da: la sezione

trasversa del muscolo in oggetto, quindi la sua dimensione; la frequenza di impulsi che i neuroni (1 ) sono in

grado di trasmettere ai muscoli.

In un individuo adulto di sesso maschile, di peso e conformazioni normali, il peso della muscolatura

scheletrica (muscoli volontari) oscilla tra i 25 ed i 35 kg, circa il 40% del peso totale. I muscoli volontari sono

ben 501.

L'unit funzionale dell'apparato muscolare rappresentata dal muscolo, considerato come l'insieme

delle unit contrattili; riunite nel ventre muscolare, e delle parti non contrattili; il tendine prossimale, quello

distale, la giunsione muscolo tendinea e quella osteo tendinea.

Il ventre muscolare formato dall'insieme di numerose fibre che rappresentano le unit strutturali del

muscolo stesso. Ogni fibra si presenta in forma cilindrica, notevolmente allungata e con gli apici arrotondati;

le fibre si accollano una all'altra nel senso della lunghezza formando una prima serie di fasci muscolari

(primari), pi fasci primari formano i fasci secondari e questi ultimi unendosi tra loro formano i fasci terziari.

Gli elementi cosi costituiti sono circondati di tessuto connettivo elastico.

La parte pi nobile del muscolo quindi rappresentata dal ventre muscolare che possiede alcune

qualit precipue.

La prima l'estensibilit, ossia la capacit di allungarsi entro certi limiti, quando sia sottoposto a forze

traenti.

La seconda l'elasticit, ossia la capacit di riacquistare gradualmente la lunghezza di partenza dopo

una contrazione o un allungamento, consentendo la continuit e l'armonia dei movimenti.

La terza propriet rappresentata dalla contrattilit, ossia la capacit del tessuto di accorciarsi

avvicinando cos i propri punti di inserzione.

La contrazione avviene con cambio di forma ma non di volume, realizza il movimento e produce la

potenza muscolare.

Quest'ultima proporzionale al numero delle fibre interessate alla contrazione, cio stimolate, tra tutte

quelle costituenti il muscolo e al diametro trasverso del muscolo stesso. Il diametro trasverso, pur rivesten-

do un ruolo importante, non quindi l'unica causa di una forza massima pi elevata, si pu notare infatti

come individui di pari masse muscolari abbiano differenti risultati di forza max. Questa differenza essenziale

dovuta al fatto che le unit motorie di un uomo riescono a sincronizzarsi in base alla condizione e al tipo di

allenamento, alle attitudini del soggetto stesso e soprattutto alla frequenza degli impulsi inviati dai neuroni.

Le unit motorie, secondo vari Autori, sono composte da numerose fibre muscolari e la numerosit varia a

seconda che il muscolo sia piccolo o grande e abbia compiti di raffinatezza del movimento o sia capace di

contrazioni grossolane.

La capacit di sviluppare la forza dipende quindi anche dalla capacit di stimolare simultaneamente il

pi alto numero possibile di unit motorie, mediante una elevata frequenza di scarica. Solitamente la

percentuale di sincronizzazione varia tra il 20 e il 30% (Kuznesiov, Zacioski) mentre la frequenza di scarica

max. di circa 40 - 50 impulsi al secondo, conservando una notevole riserva di forza che il Prof.

Marchetti quantizza in un 30% dell'intera capacit.

Ovviamente in soggetti molto allenati e di capacit eccezionali si possono raggiungere percentuali di

1 ) Cellule nervose deputate alla conduzione degli Impulsi dall'encefalo e dal midollo spinale ai muscoli e viceversa

19

utilizzazione delle unit motorie molto elevate, cio capacit di tensioni che solitamente sono posssibili solo

in casi di estrema gravit o in condizioni emotive create artificialmente (ipnosi).

Il neurone motore soggetto ad una serie di stimoli inibitori e attivatori e la sua azione la risultante di

questi stimoli, la massima frequenza di scarica si realizza in assenza assoluta di stimoli inibitori.

In base alle caratteristiche del neurone si possono distinguere due tipi di unit motorie:

1 ) unit motorie lente, con neuroni capaci di basse e prolugate frequenze di scarica che innervano le fibre

rosse, capaci di produrre tensioni muscolari poco elevate e a bassa velocit, prolungabili per nel

tempo.

2) unit motorie rapide, capaci di grande velocit di conduzione che provocano accorciamenti rapidi, sono

queste le principali fautrici delle prestazioni di forza.

Esaminiamo ora le caratteristiche delle fibre bianche o rapide e di quelle rosse o fasiche.

Le differenziazioni pi evidenti riguardano le capacit ossidative e quelle glicolitiche, la velocit,

l'intensit e la durata delle contrazioni. Le fibre rosse sono tali per la grossa presenza di mioglobina, che

aumenta la diffusione dell'ossigeno, e quindi ne predispone la fibra ad un alto consumo; a questa

caratteristica se ne affiancano altre, come la bassa velocit di reclutamento delle unit motorie, un elevato

numero di mitocondri (2) e una bassa capacit atpasica. Le fibre bianche sono all'opposto: alta velocit, alta

attivit atpasica e glicolitica. Ovviamente ci sono anche tante fibre con caratteristiche intermedie, che sono

poi le responsabili dei diversi livelli di adattamenti biochimici e nervosi a seconda dell'allenamento.

In definitiva l'atleta in base alle caratteristiche e alla distribuzione delle sue fibre si specializza in attivit

di forza max. o veloce o in quelle di resistenza. Le modificazioni ottenibili con l'allenamento non sono ancora

completamente chiarite, comunque sicuro che modificazioni significative si verificano nella quantit dei

substrati energetici (gruppo dei fosfati e glicogeno) e nella struttura nervosa (spessore dell'assone) con

variazioni della funzionalit neuromuscolare.

L'ipersincronizzazione delle contrazioni che si rileva negli atleti rappresenta dunque l'espressione

dell'abilit, acquisita con l'allenamento, di attivare i circuiti inibitori e di raggiungere quindi frequenze di

stimoli di attivazione anche doppie rispetto a quelle riscontrabili nelle persone normali (70 - 100 e perfino

130, invece che 50 al sec). Per ottmere questa esaltazione della funzionalit nervosa sono necessari

stimoli allenanti della massima intensit che sollecitino tensioni massimali.

Di pari passo con qualunque lavoro allenante per l'incremento della forza, si presenta inoltre un altro

adattamento di determinante importanza per l'acquisizione di questa qualit, l'ipertrofia.

Essa si verifica in diversa misura a seconda della somministrazione degli stimoli ed il fattore

stabilizzante della forza. Infatti i valori di forza raggiunti grazie all'aumento della ipertrofia, se si dovesse

sospendere l'allenamento specifico, regrediranno lentamente, tanto pi lentamente quanto pi prolungato

nel tempo stato l'allenamento.

Il valore di forza ottenuto con l'ipersincronizzazione delle contrazioni e l'aumento degli stimoli, regredi-

sce invece molto pi velocemente alla sospensione dell'allenamento specifico.

Va considerato per che l'aumento indiscriminato di massa muscolare si accompagna sempre ad un

aumento di peso dell'atleta, cosa che pu diminuire il rapporto peso - potenza, non essendo di solito

l'aumento di peso dovuto al puro e semplice aumento della massa muscolare.

L'ipertrofia muscolare si ottiene con allenamenti che mobilitano massimalmente il meccanismo anae-

robio) alattacido e creano condizioni di disagio sufficienti a stimolare una reazione significativa.

In pratica per ottenere questo non si pu scendere sotto certi livelli di intensit; andranno usati perci

carichi che non consentano pi di 6-10 ripetizioni in una serie, con recuperi relativamente brevi (1 -3 minuti),

2) Centri generatori di energia della cellula.

20

che non consentano un ristabilimento completo, ma che al tempo stesso permettano l'esecuzione di un

certo numero di serie.

Secondo Zacioski l'ATP viene impiegato nel lavoro muscolare in grande quantit, la sua carenza

impedisce la sintesi di nuove proteine muscolari in sostituzione di quelle disgregate. Tutto ci provoca una

fame proteica nei muscoli che viene supercompensata dall'organismo con un aumento delle proteine

muscolari.

Dal punto di vista biochimico la supercompensazione si caratterizza con un aumento delle proteine

contrattili, nella cui sintesi pare giochino un ruolo importante i composti a basso peso molecolare (creatini-

na, aminoacidi, fosfati, ADP e ATP) che si liberano in notevole quantit nei lavori intensi. Il ruolo di questi

composti prevalentemente quello di regolazione dell'attivit del genoma (3) e delle sintesi proteiche, che

si intensifica con l'aumentare della concentrazione di questi composti a basso peso molecolare. A questo

fenomeno si accompagna anche un aumento del numero dei nuclei ed un aumento del DNA e del RNA,

inoltre, contrariamente a quanto si credeva, si notato un aumento del numero delle fibre per divisione

longitudinale. La capacit di aumentare l'ipertrofia muscolare massima in et giovanile e gradatamente si

perde con l'avanzare degli anni.

3) Patrimonio genetico dell'individuo.

21

RAPPORTO TRA FORZA E PESO

Le prestazioni dei sollevatori di peso e di altri atleti di varie discipline quali il getto del peso, il lancio del

disco e il canottaggio hanno dimostrato che gli atleti pi pesanti (cio con maggiore massa muscolare e in

grado quindi di sviluppare tensioni pi elevate) ottengono risultati in assoluto migliori quando la specialit

sportiva prevede delle elevate resistenze addizionali. Se per il proprio corpo che deve essere spostato,

come nella ginnastica, allora assume importanza prioritaria soprattutto la forza relativa, cio la forza che un

atleta sviluppa in relazione al proprio peso corporeo.

La forza relativa diminuisce se il peso del corpo aumenta eccessivamente a causa di una nutrizione

eccessiva, pur potendo aumentare il valore di forza assoluta.

Esiste quindi un rapporto ottimale tra massima tensione ottenibile, velocit di applicazione della forza e

peso del soggetto, che, almeno riguardo alla nostra disciplina, situato piuttosto in alto nei valori di forza per

kg. di peso corporeo, considerando il fatto che nella lotta oltre a dover spostare il proprio corpo bisogna

vincere anche la resistenza dell'avversario.

Purtroppo non conosciamo dei valori che possano considerarsi statisticamente indicativi, e le normati-

ve di atleti di altre nazioni, che curano particolarmente questi rapporti di qualificazione dell'atleta lottatore,

non ci sono note.

importante far notare che in atleti adulti e qualificati la forza relativa pu essere migliorata anche

mediante un modesto calo di peso.

22

CLASSIFICAZIONE DELLA FORZA

Per meglio comprendere le manifestazioni tensive della forza molti Autori hanno proposto varie

classificazioni, alcune semplici e brevi, altre molto elaborate; vengono qui riportati alcuni esempi di vari

Autori che si riferiscono a parametri diversi. La prima si riferisce alle variazioni di lunghezza del muscolo

senza considerare il tempo di estrinsecazione (Zacioski).

In base a questa classificazione ogni contrazione pu avvenire:

1 ) senza modificazioni di lunghezza (statica o isometrica) - in tal caso la forza interna del muscolo e quella

della resistenza si equivalgono, con questa contrazione i capi del muscolo non vengono n avvicinati

ne si allontanano anche se la tensione proporzionale alla forza sviluppata;

2) con riduzione di lunghezza (isotonica, superante, concentrica) - in questo caso la forza interna prevale

sulla resistenza esterna ed questo il tipo di lavoro vincente che si verifica pi frequentemente nei

movimenti sportivi;

3) in allungamento contrastante (eccentrica, pliometrica) - la forza interna inferiore alla resistenza

esterna, si ha quindi un lavoro cedente con allontanamento dei capi del muscolo.

Un'altra classificazione (Kusnezov) assume come parametri l'entit della resistenza e l'accelerazione.

In base a questa classificazione la forza pu essere:

1 ) forza esplosiva: accelerazione - massima, resistenza - minima;

2) forza rapida: accelerazione minore che massima, resistenza minore che massima;

3) forza lenta: accelerazione tendente a zero, resistenza - massima.

Secondo Harre e colleghi la forza pu essere classificata in:

1 ) forza max. : forza massimale che il sistema neuromuscolare pu esercitare in una contrazione massima

volontaria, determinante in sport con notevoli resistenze (sollevamento pesi, lotta ecc . . . . ) ;

2) forza rapida: capacit che il sistema neuromuscolare ha di superare la resistenza con alta velocit di

contrazione (salti, lanci);

3) forza resistente: capacit di prestazioni protratte nel tempo in caso di lunghe applicazioni di forza

(canottaggio, canoa).

L'allenamento per la forza costituisce un fondamento essenziale per la elevazione della prestazione

sportiva. Riguardo alla struttura del movimento e al rapporto forza-tempo, l'allenamento per la forza deve

basarsi sulle esigenze specifiche della prestazione di gara.

Per lo sviluppo di qualit complesse quali la forza rapida e la forza resistente sono necessarie

esercitazioni con dosaggi particolari e stimoli specifici; per questo motivo che dei metodi efficacissimi per

una certa disciplina sportiva non lo sono affatto per un'altra, e non quindi assolutamente giusto adottare

incondizionatamente la metodica del sollevamento pesi in altri sport.

Quando si lavora per esaltare le qualit di forza del lottatore bisogna ricordare quali sono le finalit che

ci proponiamo, considerare la muscolatura pi interessata nei movimenti di gara e la capacit di sviluppare

certe tensioni da parte dell'atleta e quindi, dopo un lavoro ben organizzato di sviluppo generale, specializza-

re la sua preparazione per esaltarne le qualit peculiari.

Non bisogna pero dimenticare che la forza rapida e quella resistente dipendono notevolmente dal

livello della forza max, da ci si pu capire che un atleta in grado di sviluppare tensioni piu elevate rispetto ad

un altro, pu vincere un uguale resistenza con maggiore velocit e sostenere una applicazione di forza per

maggior tempo a parit di resistenza opposta.

23

ESERCITAZIONI PER L'ALLENAMENTO DI FORZA

1 ) Esercitazioni per lo sviluppo generale - queste esercitazioni sono la base della preparazione in

tutti quegli sport che richiedono un allenamento di forza intensivo, in questo modo si impedisce una precoce

e non valida specializzazione di qualit, che tende a svilupparsi soprattutto nei giovani, in seguito alla

applicazione di sole esercitazioni specifiche per i movimenti di gara.

Le esercitazioni per la forza generale si basano pertanto su esercizi diversi, nella loro struttura di

movimento e nella loro applicazione nel tempo, alla tensione riscontrabile in gara. La forza acquisita in virt

di questo lavoro viene in seguito convertita, mediante esercizi specifici, o di gara, in forza specifica.

Esercizi generali possono essere considerati le trazioni alla sbarra, i piegamenti alle parallele, i vari tipi

di balzi, gli esercizi vari con bilancieri, interessanti per il maggior numero possibile di distretti muscolari,

ecc.. . . (vedi tab. n. 1 pag. 14).

La esercitazione generale pu comprendere esercizi fisici generali, che servono al rafforzamento di

molti gruppi muscolari, ed esercizi fisici particolari, attraverso i quali si ricerca il rafforzamento di un settore

muscolare ben preciso mediante esercizi il pi possibile indirizzati; nel primo caso si carica in maniera

elevata l'intero organismo, nel secondo caso invece si impegna soltanto una parte specifica del sistema

locomotore, quindi il carico per l'organismo relativamente basso. Ovviamente la scelta delle esercitazioni

di forza dipende dalle esigenze della disciplina sportiva, dallo stato individuale di allenamento e dalla meta

prefissata per l'allenamento di forza nei singoli periodi di allenamento.

Le esercitazioni per lo sviluppo generale della forza sono alla base della preparazione del giovane

atleta e sono inserite prevalentemente nel periodo preparatorio della pianificazione di un atleta evoluto, con

cicli di 4/6 settimane. Gli esercizi pur avendo le stesse finalit devono essere abbastanza vari, onde evitare

un affaticamento psicologico dovuto alla monotonia delle esercitazioni.

2) Esercitazioni specifiche - esse devono accordarsi sostanzialmente nella struttura e nel decorso

forza-tempo con il movimento di gara. Esercitazioni specifiche del lottatore possono essere considerate le

girate al petto con il bilanciere, le iperestensioni del busto con bilanciere, vari esercizi per aumentare la forza

del ponte e in ponte ecc. . . . (vedi tab. n. 2 pag. 15). Le esercitazioni specifiche sono inserite in qualsiasi

tappa della preparazione di un atleta evoluto, alternate al lavoro generale visto in precedenza, nel periodo

preparatorio, e sempre pi frequentemente in quello competitivo. opportuno protrarre tali esercitazioni

anche nel microciclo della gara onde evitare una perdita di forza.

3) Esercitazioni di gara - sono valide in quegli sport dove esiste una resistenza addizionale (lanci,

sollevamento pesi, lotta ecc. . . .), gli esercizi vengono strutturati avendo cura di riprodurre fedelmente il

movimento di gara, es. (lavoro con il partner, sollevamenti da in piedi, cinture e sollevamenti del partner da

terra ecc. . ..) e mirano a ottenere la rifinitura della coordinazione della forza e la capacit di convogliare in

un gesto tecnico le tensioni raggiunte con le precedenti esercitazioni per lo sviluppo della forza. Questa

esercitazione se protratta a lungo (una o due ore) tende ad esaltare la resistenza dell'atleta, ma se si

finalizza il momento coordinatorio, e quindi la capacit neuromuscolare di esprimere una tensione giusta al

momento opportuno, oltre che lavoro per la tecnica e la resistenza specifica pu essere considerato lavoro

per la rifinitura delle qualit di forza.

Prima di elencare e consigliare i metodi di allenamento pi consoni per l'incremento della forza nelle

sue varie forme, opportuno illustrare alcuni aspetti riguardanti i principi generali di questo allenamento.

Gli aspetti da esaminare sono tre:

1 ) l'intensit dello stimolo;

2) la specificit dello stimolo;

3) la super compensazione.

L'intensit dello Stimolo, affinch lo stimolo risulti allenante, deve essere tale da produrre una attivazi-

24

ne significativa dei processi biologici, plastici e di funzionalit nervosa, cos da suscitare una reazione

nell'organismo; solo in questo caso si ha un miglioramento delle capacit di lavoro dell'atleta.

La specificit dello stimolo, per essere efficace, deve suscitare l'adattamento essenziale in quegli

organi, strutture e apparati che si assumono l'onere di compiere o coadiuvare il lavoro, cosi da trasferire su

movimenti specifici le qualit ottenute con il lavoro generalizzato.

La supercompensazione si ottiene quando durante la fase di allenamento si realizzano nell'organismo

delle modificazioni di tipo biochimico, plastico, umorale e di funzionalit nervosa, tali da spostare in avanti

l'equilibrio omeostatico dell'organismo. Tali modificazioni sono reversibili. Durante la fase del recupero (se

la sua durata giusta e lo stimolo allenante stato ottimale) la reazione dell'organismo non si fermer con il

ritorno ai valori precedenti l'allenamento, ma andr oltre, aumentando i suoi potenziali.

A questo punto si pu gi capire l'importanza della corretta applicazione dell'intensit degli stimoli

allenanti, della loro specificit e di un giusto rapporto tra lavoro e recupero, nei vari periodi della

preparazione.

25

MEZZI E METODI DELL'ALLENAMENTO PER LA FORZA

I metodi di sviluppo della forza muscolare sono tre:

1 ) utilizzazione di una intensit o resistenza massimale;

2) utilizzazione di una resistenza non massimale fino all'esaurimento;

3) utilizzazione di una resistenza da vincere con velocit massimale.

I mezzi possono suddividersi in tre categorie:

1) esercizi generali;

2) esercizi speciali;

3) esercizi di gara.

I vari esercizi possono essere eseguiti:

a) con sovraccarichi di vario genere;

b) con il partner;

e) con attrezzi grandi e piccoli (sbarra, parallele ecc.);

d) utilizzando gravit ed inerzia (cadute dall'alto, accelerazioni, cambiamenti del senso del movimento

ecc.).

Adottando la classificazione della forza proposta da Harre (forza massimale - forza resistente - forza

veloce), che riteniamo la pi completa e la pi utile da un punto di vista metodologico, entriamo ora nel vivo

dell'argomento, esaminando dettagliatamente metodologie e mezzi per lo sviluppo dei sopracitati tipi di

forza.

La forza massimale

Prendiamo in considerazione la forza massimale come prima qualit da sviluppare (considerata nella

sua pi ampia generalit di distretti muscolari). Le metodiche prevedono lavori relativamente brevi,

resistenze elevate e tempi di recupero dell'ordine dei 3-4 minuti. I mezzi di attuazione sono gli esercizi

generali e gli esercizi speciali, con uso prevalente di sovraccarichi e di attrezzi.

Sappiamo ormai che per lo sviluppo trofico dell'atleta e quindi per il suo conseguente aumento di forza

la metodologia piu valida prevede l'esecuzione di 3-5 serie di 7-10 ripetizioni ciascuna con un peso pari al

60%-80% del max. Sappiamo anche per che in questa situazione lo stimolo nervoso non abbastanza

elevato, perch la resistenza opposta non richiede la mobilitazione massimale delle unit motorie, possia-

mo quindi affermare che indispensabile adottare anche la metodologia che prevede l'esecuzione di serie

di 1-5 ripetizioni con un carico che va dall'85% al 100% del massimale.

Questi due diversi metodi di usare come mezzo di allenamento il bilanciere (attrezzo facilmente

adattabile alle resistenze che si vanno richiedendo) possono e devono integrarsi per ottenere lo sviluppo

delle capacita di tensione muscolare

Considerando la vita di un atleta, possiamo dire che la metodologia con carichi pi bassi a maggior

numero di ripetizioni, si adatta maggiormente ai giovani e quindi a quella fascia di preparazione tendente a

valutare le qualit muscolari dell'atleta esaltandole; da ribadire che con questa metodologia si ricerca

anche la generalizzazione del lavoro muscolare, la capacit quindi di ipertrofizzare tutta la muscolatura

scheletrica del lottatore senza ancora specializzarla. Uno schema preciso di questo metodo prevede

l'esecuzione di 5-7 esercizi fondamentali, di ogni esercizio si dovranno fare 3-5 serie di 7-10 ripetizioni, con

2-3 minuti di riposo tra una serie e la successiva (il carico sar del 70%-75% del max). Gli esercizi devono

essere scelti in funzione di una normale costituzione fisica e con rapporti normali di forza tra muscolatura

anteriore e posteriore e tra busto e gambe interessando sempre vari distretti muscolari (vedi tab. n. 3

pag. 15).

26

Quando il giovane avr raggiunto un sufficiente sviluppo muscolare ed una sufficiente maturit fisica si

integrer la metodologia sopra indicata con quella che prevede l'uso di carichi massimali o appena

sub-massimali.

Successivamente dopo un lavoro per la forza basato prevalentemente sugli esercizi generali, si

passer ad usare prevalentemente gli esercizi speciali che prevedono gesti molto simili a quelli agonistici

veri e propri e quindi interventi muscolari molto specifici.

Anche in queste esercitazioni da considerare quanto detto per la forza max. generalizzata, si partir

cio da 3-5 serie di 7-10 rip., eseguite con carichi pari al 70%-75% del max., per arrivare a 3-5 serie di 1-5

rip. con carichi pari all'85%-100% del max. (vedi tab. n. 4 pag. 16).

Per la forza max queste esercitazioni sopra riportate possono essere integrate con un lavoro che pur

con resistenze molto pi basse (40%-45% del max.), possa provocare uno stimolo nervoso max. L'eserci-

zio consiste nell'eseguire il maggior numero di ripetizioni per una durata di 6-8 sec. Le serie saranno sempre

3 con 4-6 minuti di recupero. Le difficolt maggiori sorgono nella scelta degli esercizi in quanto spesso la

velocit di esecuzione va a scapito dell'ampiezza del movimento e della giusta coordinazione, quindi una

metodologia eseguibile con esercizi semplici nella loro struttura (es. distensione nei vari piani, bal zi . . . ).

Esistono ovviamente altri metodi derivanti da quelli gi visti per il raggiungimento della forza massima-

le. Uno dei pi noti il piramidale il quale prevede una successione carico ripetizioni, di questo genere: 8 rip.

con il 75% - 6 rip. con l'80% - 4 rip. con l'85% - 2 rip. con il 90% - 2 rip. con il 95% -4rip. con l'85% - 6 rip. con

I'80% - 8 rip. con il 75%.

Con questo metodo si fa nella stessa seduta un lavoro specifico per l'incremento della massa

muscolare ed un lavoro che stimola considerevolmente il sistema neuro-muscolare data l'entit delle

resistenze da vincere (vedi tab. n. 5 pag. 16).

Un'altra metodica per la forza max. prevede contrazioni isometriche della durata di 2"- 4" se massima-

li, e fino a 8"-9" se pari al 75% del max. Questa metodologia utile perch si pu esplicare in qualsiasi

posto e in assoluta mancanza di attrezzi. inoltre facile, individuata un'angolatura in cui l'estrinsecazione di

forza da parte della muscolatura carente, o un'angolatura in cui necessaria un'estrinsecazione di forza

particolare, allenare la muscolatura stessa a esprimere la max. forza possibile con quella particolare

posizione relativa dei segmenti ossei. Solitamente consigliabile riservare a questa metodologia, che

prevede contrazioni muscolari senza cambiamenti di lungezza del muscolo, non pi del 15% dell'intero

allenamento per la forza max.

Di uguale importanza possono considerarsi gli esercizi in contrazione eccentrica cio cedenti a una

resistenza esterna maggiore della forza esplicata. Sono esercitazioni sempre max. e si fanno eseguire

cedendo a carichi addizionali (per esempio in sospensione alla sbarra, dalla trazione massima fino a braccia

distese). Tutti questi espedienti sono importantissimi perch abituano il muscolo a situazioni e a tensioni il

piu possibile diverse, secondo il criterio della multilateralit.

Inoltre l'alternanza di esercitazioni differenti tra loro pu rendere meno noiose e anche piu motivate dal

punto di vista psicologico dell'atleta le sedute di allenamento per la forza massimale. La frequenza di questi

allenamenti per la forza max deve essere molto elevata nel periodo preparatorio del giovane e dell'atleta

evoluto, con almeno tre sedute di allenamento, usando varie metodologie, nell'arco di sei, sette allenamenti

alla settimana. Nella fase generale della preparazione del giovane che abbia necessit di incrementare il

proprio peso l'incidenza potr essere ancora pi frequente, se il soggetto si dimostrer in grado di assorbire

tali allenamenti.

Nel periodo fondamentale le esercitazioni per la forza max dovranno persistere a livello di mantenimen-

to in almeno uno, due allenamenti ogni sette previsti in una settimana. Generalmente nei giorni in cui si

lavora per esaltare la forza max opportuno non inserire altre esercitazioni impegnative dal punto di vista

psichico, si deve inoltre fare della ginnastica di allungamento con molta accuratezza, e il riscaldamento sar

breve e finalizzato. Nella tab. n. 6 pag. 16 si riporta un esempio di una tabella di mantenimento per la forza

max. per atleti evoluti, periodo fondamentale.

27

Un'ulteriore specializzazione dell'atleta prevede l'esaltazione di altre qualit di forza, correlate a quella

max, cio la resistenza alla forza e la forza veloce. Abbiamo gi appurato che il lottatore, per poter eseguire i

gesti che questo sport prevede, ha bisogno pi che altro di capacit di forza max ma dobbiamo sapere pero

che la frequenza di alte applicazioni di forza pu affaticare il sistema neuromuscolare e limitare le

prestazioni delle successive contrazioni. A questo punto si ha la necessit di intervenire con un allenamento

che consenta una resistenza alla forza.

La forza resistente

Il metodo per esaltare la forza resistente consiste nell'utilizzazione di una resistenza non massimale

fino all'esaurimento, i mezzi possono essere esercizi generali, speciali e di gara. La metodologia per

l'esaltazione di questa qualit muscolare prevede l'esecuzione del massimo numero di ripetizioni, ripetute

per 3-5 serie, con ricuperi molto brevi (45"-1 ') e con un carico che varia dal 40% al 60% del massimale.

Il segreto di questa esercitazione sta nel riprendere il lavoro muscolare prima che nel muscolo si siano

ristabilite le condizioni preesistenti all'esecuzione della serie precedente. La crisi che viene provocata con

questo continuo affaticamento fa si che il muscolo si premunisca, con opportune modificazioni biochimiche,

per sostenere in futuro un lavoro analogo nel miglior modo possibile.

Questa qualit di forza resistente legata fortemente al meccanismo energetico anaerobico lattacido,

quindi facilmente comprensibile in quale modo sia legata anche alle capacit di resistenza organica e

muscolare anaerobica dell'atleta. evidente quindi che le qualit fisiche, in uno sport come la lotta, con

durate medie, variazioni di ritmo e grossi impegni muscolari, devono essere strettamente correlate tra loro e

insieme sviluppate nel periodo di crescita del giovane lottatore, per poi essere sempre allenate durante

l'intera sua vita agonistica. Il tempo da dedicare allo sviluppo delle varie qualit fisiche varier in funzione

dell'et e del periodo, ma vi sar sempre un rapporto di prevalenza di alcune rispetto alle altre, mai di

esclusione.

L'allenamento alla resistenza di forza pu essere condotto anche con l'esercizio stesso di gara (nel

nostro caso i vari tipi di incontri), ma anche opportuno far abituare l'atleta a vincere nel tempo delle

resistenze esteme pi elevate di quelle che abitualmente dovr superare in competizione.

La forza veloce

Sullo sviluppo della forza veloce si pu agire in duplice modo: 1 ) mediante una elevazione della forza

max; 2) mediante l'aumento della velocit o rapidit della contrazione muscolare.

La proporzione ottimale tra l'allenamento di forza max e quello di forza veloce non ancora sufficiente-

mente conosciuta, ed certamente diversa da specialit a specialit. Lo schermitore ad esempio ha

senz'altro bisogno di un dosaggio di stimolo e di carichi diverso dal lottatore, dovendo quest'ultimo superare

resistenze notevolmente pi elevate.

Per il nostro sport quindi anche la forza veloce dovr essere allenata con carichi relativamente elevati,

50%-60%, con contrazioni rapide ed esplosive; l'allenamento dovr inoltre essere completato da esercizi di

rimbalzi (anche con i bilancieri e i grandi attrezzi) e con carico naturale. Con quest'ultimo mezzo (ginnastica

a corpo libero) si pu intervenire infatti notevolmente per migliorare genericamente la forza veloce.

Perch questa esercitazione risulti significativa necessaria una notevole velocit dei movimenti, una

velocit che dia valore anche alle tensioni frenanti e ai cambiamenti di direzione del movimento; classici

possono essere considerati gli slanci delle braccia eseguiti alla massima velocit e con la massima

ampiezza di movimento, i balzi dalle varie posizioni, i rimbalzi sulle braccia e sulle gambe, le torsioni del

busto con bloccaggio del movimento nella posizione frontale, sempre per se eseguiti con il massimo

dinamismo. Notevole risulta dunque l'apporto della ginnastica senza carichi esterni come esercitazione

complementare a quella dei sovraccarichi.

Per chiarire ancora di pi le idee riportiamo una tabella (tab. n. 7 pag. 17) in cui si riassumono i concetti

espressi a proposito delle metodologie per l'incremento dei vari "ti pi " di forza.

28

TEST DI VALUTAZIONE

I dati di valutazione sono:

a) per la forza massimale l'entit del carico;

b) per la forza resistente il numero di ripetizioni (il carico un dato fisso);

e) per la forza veloce il numero di ripetizioni (tempo e carico sono dati fissi).

Esempio di test per la forza massimale

Si scelgono tre esercizi tra quelli pi significativi, e, dopo un accurato riscaldamento articolare, si

effettuano alcune ripetizioni dell'esercizio prescelto con dei carichi successivamente sempre pi elevati,

per passare ben presto a carichi submassimali e massimali, eseguendo naturalmente una sola ripetizione

per ogni serie. Il dato del test sar il massimo peso che il lottatore riesce a sollevare nell'esercizio prescelto.

Nella tab. n. 8 pag. 17 riportiamo delle normative per la forza Max. riferite ad alcuni esercizi base per il

lottatore.

I massimali riportati vanno riferiti ad atleti di livello medio-alto.

Esempio di test per la forza resistente

Avendo come dato fisso il carico che l'atleta deve sollevare, e che non deve superare il 60% del

massimale, il dato del test il numero di ripetizioni che il lottatore riesce ad effettuare correttamente.

Esempio di test per la forza veloce

Avendo come dato fisso il tempo (15-20 secondi) e il carico (non deve superare il 60% del massimale) il

dato del test il numero delle ripetizioni che l'atleta riesce ad effettuare nel tempo stabilito.

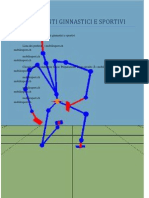

Nel testo, alle tabelle cui abbiamo fatto cenno segue una documentazione fotografica (pag. 18) il cui

scopo quello di illustrare l'esecuzione corretta di alcuni tra gli esercizi piu importanti per l'incremento della

forza.

29

Tab. n 1

ESERCIZI GENERALI PER LO SVILUPPO DELLA FORZA

Esercizi

Distensione lenta

Distensione lenta dietro la testa

Distensione su panca

Piegamenti alle parallele

Rematore in piedi

Rematore a 90

Trazioni impugnatura dritta

Trazioni impugnatura rovesciata

Stacchi da terra a gambe tese

Stacchi da terra a gambe tiesse

Flessioni del busto da decubito supino

Iperestensioni del busto da decubito prono

Torsioni e inclinazioni del busto

Piegamenti gambe

Flessioni della gamba sulla coscia

Molleggi dei piedi su uno spessore

Adduzioni della coscia

Muscolatura prevalentemente interessata

tricipite, trapezio, deltoide, grande dentato

come sopra, con maggiore interessamento degli scapolari e del dentato

tricipite, grande pettorale, deltoide

tricipite, pettorale, deltoide, grande dorsale

bicipite, trapezio, deltoide

bicipite, dorsale, romboide, fissatori della scapola

dorsale, romboide, fissatori della scapola, bicipite

come sopra, con maggiore interessamento del bicipite

lunghi del dorso, glutei, posteriori delle cosce

lunghi del dorso, glutei, quadncipiti

retto dell'addome, retto del quadricipite, psoas iliaco

lunghi del dorso, glutei, posteriori della coscia

addome, obliqui, quadrato dei lombi

quadricipite, estensori della gamba sulla coscia

posteriori della coscia

polpacci (gastrocnemio, soleo)

adduttori

N. B. - Tutti questi esercizi possono essere eseguiti con pesi, e devono essere considerati come la base dell'esercitazione generale

per lo sviluppo della forza. Una tabella valida deve tener presente due principi fondamentali: 1) alternare esercizi per

muscoli agonisti a quelli per muscoli antagonisti (es.: dopo una serie di panca opportuno fare una serie di rematore a

90): 2) rispettare i dovuti tempi di recupero.

A pag 18 viene riportata una documentazione fotografica riguardante alcuni degli esercizi sopra esposti.

30

Tab. n. 2

ESERCIZI SPECIALI PER LO SVILUPPO DELLA FORZA

Esercizi

Portate al petto

Rematore in piedi

Rematore 90

Stacco a gambe tese

Stacco a gambe flesse

Strappo

Slancio

Distensioni varie

Trazioni varie

Muscolatura prevalentemente interessata

trapezio, deltoide, quadricipite, glutei, dorso

bicipite, trapezio, deltoide

bicipite, dorsale, romboide, fissatori della scapola

lunghi del dorso, glutei, posteriori delle cosce

lunghi del dorso, glutei, quadricipite

trapezio, deltoide, gran dentato, lunghi del dorso, quadricipite, glutei

quadricipite, tricipite, grande dentato, trapezio

tncipite, pettorale, trapezio, grande dentato, deltoide

bicipite, dorsale, romboide, scapolari, deltoide

A pag. 18 viene riportata una documentazione fotografica riguardante alcuni degli esercizi sopra esposti.

Tab. n. 3

ESEMPIO DI-UNA TABELLA PER LA FORZA MAX.

BASATA SUGLI ESERCIZI GENERALI PER ATLETI IN VIA DI SPECIALIZZAZIONE (2 alien settim i

l ' eser c. - distensione lenta

2

3

4

5

6

7

B)

1 es

2

3

4

5

6

7

- rematore in piedi

- stacchi a gambe tese

- flessioni del busto da supini

- piegamenti alle parallele

- trazioni impugnatura dritta

- trazioni impugnatura rovesciata

ere. - distensione su panca

- rematore a 90

- iperestensione tronco da proni

- piegamenti gambe

- trazioni dietro la testa

- piegamenti braccia in verticale

- trazioni impugnatura rovesciata

SERIE

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

RIPETIZI

7

7

7

7

max

ma

max

7

7

7

7

max

max

max

N.B. Il carico sar del 75% del massimale in ogni esercizio, tranne parallele e sbarra che saranno eseguiti a carico naturale. I

recuperi saranno di 3 minuti tra una serie e l'altra

31

Tab. n. 4

ESEMPIO DI UNA TABELLA PER LA FORZA MAX.

BASATA SUGLI ESERCIZI SPECIALI PER ATLETI IN VIA DI SPECIALIZZAZIONE (2 alien, settim.)

A)

1 ' eserc.

2" "

3 ' "

4 ' "

5" "

6" "

B)

1 eserc

2" "

3 ' "

4"

5" "

- portate al petto

- distensioni dietro la testa

- stacco a gambe flesse

- trazioni imp dritta

- trazioni dietro la testa

- trazioni imp. rovesciata

- rematore in piedi

- slanci

- rematore a 90

; strappo

- trazioni (salita alla fune)

SERIE

3

3

3

1

1

1

3

3

3

3

3

RIPETIZIONI

5

5

5

max

max

max

5

5

5

5

max

NB I carico sar dell' 80% del massimale con 3 minuti di recupero.

Tab. n. 5

ESEMPIO DI UNA TABELLA A PIRAMIDE

1 eserc - portata al petto

2 " - slancio

3 " - stacco da terra

4 - distensioni

5 - trazioni sbarra

7/75% 5/85% 3/90% 1/95% 3/90% 5/85% 7/75%

max max max

NB I recupero sar di 3 minuti.

Tab n 6

ESEMPIO DI UNA TABELLA PER IL PERIODO COMPETITIVO PER ATLETI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

(ESERCIZI DI MANTENIMENTO O DI RICHIAMO PER LA FORZA MAX)

1 eserc - portata al petto

2" " - slanci

3 - rematore in piedi

4 - trazioni (salita alla fune)

SERIE

3

3

3

3

RIPETIZIONI

3

3

3

max

NB IL carico sar del l ' 85%-90% e si potranno effettuare anche tentativi con il 100% del massimale.

32

Tab. n. 7

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE VARIE METODOLOGIE DI INCREMENTO DELLA FORZA

% del max.

85%- 100%

70%- 75%

40%- 60%

40%- 60%

N. rip.

1-5

7-10

6-8 sec

max.

N. serie

3-5

3-5

3-5

3-5

velocit

intensit

vel. bassa

vel. bassa

vel. max.

vel. bassa

tempo di

recupero

2'-5'

2- 4'

4'-6'

30"-45"

Specificit

F. max

F. max (ipertrofia)

F. veloce

F. resistente

N.B. - La tabella limitata agli esercizi fatti con i sovraccarichi e non prevede contrazioni di altro tipo che quelle concentriche (con

variazioni di lungezza del muscolo in azione, vincendo la resistenza estema).

Tab. n. 8

NORMATIVA PER LA FORZA MAX (atleti livello medio-alto)

Categ

48

52

57

62

68

74

82

90

100

+ 100

Portata

al petto

70

75

85

90

100

105

110

115

120

+ 120

Stacchi da

terra

120

130

150

160

170

180

190

200

+ 200

+ 200

Distensione

avanti

45

50

50

60

65

70

72,5

75

80

+ 80

Trazioni dietro

la testa

25

25

25

25

22

20

20

18

15

10

Piegamenti

alle parai.

30

30

30

30

28

25

25

25

20

15

Piegam

gambe

80

85

95

105

115

120

125

130

140

+ 140

33

LO SVILUPPO CORPOREO DEI BAMBINI E RAGAZZI

E L'ALLENAMENTO PER LA FORZA

Dal primo al ventesimo anno l'individuo nasce e diventa adulto. In questi anni si compiono veloci

processi che variano le proporzioni corporee in modo notevole e creano specializzazioni tissutali e

funzionali sempre pi accentuate. provato che i fattori che condizionano l'accrescimento sono in parte

endogeni (patrimonio genetico) e in parte esogeni (ambiente, alimentazione ecc.); di questo secondo

gruppo fa parte l'attivit sportiva.

L'influenza di questi fattori varia a seconda dell'et dei soggetti, ma pu non essere omogenea, per cui

spesso l'et cronologica non corrisponde all'et biologica, vale a dire che soggetti aventi la stessa et

presentano un grado di sviluppo diverso.

Questo fatto molto importante perch naturalmente nella scelta delle metodologie di allenamento da

adottare si deve tener conto dell'et biologica e non di quella cronologica.

L'allenatore deve essere in grado di valutare l'et cronologica dei ragazzi anche per essere in grado di

giudicarne le capacit, infatti talvolta capita che alcuni mostrino una superiorit fisica dovuta non tanto ad un

superiore talento, quanto ad un precoce sviluppo.

Uno degli apparati pi importanti dell'organismo l'apparato locomotore, le cui trasformazioni durante

la crescita sono imponenti. Lo sviluppo di questo apparato condizionato sia da fattori endogeni che da

fattori esogeni, poco si conosce dei primi e pressoch nulle sono le possibilit di intervento. I fattori esogeni

sono invece ben conosciuti e sono notevoli le possibilit di influenzare positivamente tramite essi, in

particolar modo con una appropriata attivit fisica, lo sviluppo dell'organismo in generale e dell'apparato

locomotore in particolare.

r

O.K. Sperling afferma che molti bambini e adolescenti non raggiungono la loro massima capacit

potenziale di rendimento solo perch gli stimoli di sviluppo rivolti all'apparato locomotore sono troppo ridotti.

Da questa considerazione nasce il problema della somministrazione dei giusti carichi allenanti, cio del

rapporto tra carico e caricabilit; in alcuni casi infatti sono da addebitare alla errata applicazione degli stimoli

allenanti i danni prodotti ai vari tessuti o, ancora in maggior misura, la non riuscita sportiva.

Lo stesso autore, definendo le tre fasi dello sviluppo puberale (cio la fase pre-puberale, la prima

fase puberale e la seconda fase puberale), delinea la particolarit di questi periodi.

La fase prepuberale, che caratterizzata da uno sviluppo armonico, viene definita fase di riposo prima

della crescita.

Nella prima fase puberale appaiono invece crescenti disarmonie, e l'apparato di sostegno spesso non

adeguato allo sviluppo della muscolatura, gli arti inoltre presentano una particolare fragilit. In questa fase

un accentuato e troppo rapido sviluppo della forza pu costituire un pericolo per lo scheletro, per cui bisogna

avere cura di evitare tensioni massimali.

La seconda fase puberale caratterizzata da un ritardo della maturazione dello scheletro rispetto agli

altri tessuti morbidi, che hanno gi raggiunto una stabilit paragonabile a quella dell'adulto. In questa fase

non si dovr sovraccaricare la colonna vertebrale o ricercare elementi di forza concentrati nel tempo,

considerando l'inadeguatezza delle articolazioni a reggere lo stimolo. Il pericolo maggiore si verifica

quando si sottopone il ragazzo troppo a lungo a carichi impegnativi per i singoli settori del corpo, oppure gli si

richiedono prestazioni dove l'intensit prevale sulla quantit.

Un corretto allenamento deve quindi evitare lavori unilaterali, senza sufficienti intervalli di recupero e

deve tener presenti i vari tempi di adattabilit delle strutture; per esempio la muscolatura in grado di

recuperare molto piu in fretta dell'apparato scheletrico e delle strutture passive.

In definitiva sono da tener presenti i limiti di caricabilit superiori, ma anche i limiti inferiori, in quanto, se

34

nel primo caso si rischia di compromettere le strutture dell'atleta, nel secondo si rischia di compromettere le

sue possibilit potenziali non sottoponendo l'organismo a stimoli adeguati.

I benefici di una attivit precoce sono senza dubbio notevoli, se si considera che le riserve di carboidrati

muscolari possono aumentare fino al doppio rispetto ad individui non allenati e che tutti gli apparati sono

influenzati in maniera favorevole dall'adattamento all'attivit motoria.

Per realizzare ci vengono ritenuti opportuni carichi stabiliti in base al peso corporeo.

Per gli atleti di 13/15 anni sono da consigliare carichi che vanno dal 40% al 60% del peso corporeo,

soprattutto se sollevati sopra la testa. Il carico globale di una seduta dovrebbe essere collocato attorno ai

4.000 Kg.

Gli intervalli tra una serie e l'altra dovranno essere abbastanza lunghi, 5/7 minuti.

Per i giovani di 16/17 anni il limite superiore di carico pu raggiungere il 120% del proprio peso e il

carico globale di una seduta pu raggiungere gli 8.000 Kg.

Esempio di lavoro generale per l'ipertrofia e la forza max. per i giovani: sei esercizi di 3 serie x 9

ripetizioni, riguardanti lo sviluppo generale muscolare del giovane (senza specializzazione).

I giovani che hanno buone condizioni di adattamento possono essere portati rapidamente ad una

seduta con i sovraccarichi al giorno per lo sviluppo della forza. Sar opportuno rispettare delle precauzioni

per evitare danni alle strutture in via di evoluzione (curando particolarmente la corretta esecuzione di alcuni

movimenti e facendo assumere al giovane, che solleva da terra un carico, la posizione di <> schiena piatta ,

in modo da non sollecitare in maniera scorretta la colonna vertebrale). Al termine di ogni seduta di

allenamento con i carichi indispensabile fare un buon allungamento per non perdere le qualit di

estensibilit e articolarit.

Per concludere l'uso del sollevamento pesi, come metodologia per lo sviluppo della forza nei giovani,

non da considerare controindicato per una armonica crescita dell'organismo, anzi, secondo alcuni autori

una pressione periodicamente interrotta e sub-massimale la favorisce, mentre solo l'uso frequente di

carichi percentualmente troppo elevati che la ritarda.

35

INDICAZIONI PER EVITARE DANNI FISICI O LESIONI

L'allenamento con carichi pu esporre a lesioni osteo articolari e muscolari qualora non vengano prese

opportune misure e semplici precauzioni. Eccone alcune:

a) apprendere pazientemente ogni nuovo esercizio prima di aumentare il carico;

b) svolgere un accurato riscaldamento e mantenersi caldi durante tutto l'allenamento;

e) eseguire ogni esercizio con la opportuna concentrazione;

d) non richiedere sforzi massimali a muscoli gi stanchi;

e) smettere di allenarsi all'approssimarsi di dolori e fitte della muscolatura.

Per quanto riguarda le articolazioni degli arti inferiori, in particolare delle ginocchia, si dovr evitare di

esercitare le gambe esclusivamente con serie molto dure di piegamenti; eseguendo i piegamenti si dovr

inoltre mantenere i piedi in posizione corretta ed avere cura di usare calzature adatte.

Per quanto riguarda la colonna vertebrale, i suoi legamenti e i dischi intervertebrali, le precauzioni da

prendere sono:

a) evitare di sollecitare troppo la colonna nella stessa unit di allenamento;

b) scaricare la colonna con esercizi eseguiti in sospensione alla sbarra dopo l'esecuzione di esercizi che

l'hanno compressa;

e) rafforzare la muscolatura dorsale e addominale;

d) mantenere la colonna eretta, in modo da distribuire uniformemente il carico su tutti gli elementi

vertebrali.

Un accorgimento importante riguarda il controllo della respirazione durante l'esecuzione di esercizi di

forza.