Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

11e Rinascimento

Caricato da

ION GĂNGUȚCopyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

11e Rinascimento

Caricato da

ION GĂNGUȚCopyright:

Formati disponibili

RINASCIMENTO - e

prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

11-e. TARDO RINASCIMENTO

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

RAFFAELLO SANZIO

Raffaello (Urbino 1483 - Roma 1520)

insieme a Leonardo e Michelangelo

al vertice della stagione artistica rina-

scimentale.

Pur attivo anche come architetto, Raffaello

rappresenta il pittore rinascimentale per ec-

cellenza: quello che pi dogni altro ha porta-

to la pittura ai suoi livelli massimi di bellezza

e armonia.

Artista di solare personalit, visse la sua vita

dartista con grande impegno e continuit

rivelando sempre una felicit di intuizione

e una facilit di esecuzione che ha davvero

dellincredibile, tanto da meritargli gi in vita

lappellativo di divino.

video sulla biografia di Raffaello Madonna Sistina, 1513

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

Figlio di un pittore, rimase orfano allet di undici anni, ma ebbe la fortuna di vivere in una

citt quale Urbino che in quegli anni, grazie a Piero della Francesca e tanti altri artisti, era

uno dei principali centri artistici rinascimentali italiani. Abbandonata ben presto la sua

citt natale, svolse un apprendistato che si rivel di straordinaria importanza presso il

Perugino che, in quegli anni, rappresentava uno degli artisti pi importanti del panorama

artistico italiano. Dallartista umbro apprese di certo il senso della grazia e dellarmonia,

che mai lo abbandon nella sua successiva attivit pittorica.

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

Tuttavia Raffaello super presto il maestro, com possibile notare dal confronto tra le

due versioni de Lo sposalizio della Vergine.

Entrambe le opere sono realizzati con olio su tavola

arcuata nella parte superiore.

In primo piano i due artisti collocano i personaggi, al

centro gli sposi col sacerdote, dal lato dello sposo gli

uomini e da quello della sposa le donne. Ma Perugino

colloca gli uomini a sinistra, mentre Raffaello li colloca

a destra.

Sullo sfondo un tempio su scalinata. Tuttavia, mentre

il Perugino lo crea ottagonale, con pronao ogni due lati,

Raffaello dipinge un tempio a sedici lati, pi vicino alla

forma circolare, e quindi pi armonico, circondato da

un portico che conferisce maggior ariosit alledificio.

Inoltre la scalinata del tempio di Raffaello pi alta e

d maggior slancio alla costruzione. probabile che

Raffaello si fosse ispirato al Tempietto di San Pietro in

Montorio che Bramante progettava in quegli anni.

In entrambi i dipinti la prospettiva data da un pavi-

mento a scacchiera, meno decisa nel dipinto del Peru-

gino, pi marcata in quello di Raffaello. In quest ultimo

le linee prospettiche coincidono con gli spigoli della

scalinata e dunque, sebbene parallele, sembrano sno-

darsi a raggiera, creando una sensazione di circolarit,

in tema con la scelta del tempio a sedici lati. Unultima

differenza fra le due opere la collocazione del punto di

vista, posto allaltezza degli occhi dei personaggi nel

dipinto del Perugino, leggermente rialzato in quello

di Raffaello: soluzione questultima pi moderna e

efficace.

video sullo Sposalizio della Vergine

Perugino, 1501-1504 Raffaello, 1504

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

Nel 1504 era a Firenze dove ebbe modo di

entrare in contatto per la prima volta con i

due maggiori artisti fiorentini viventi: Leo-

nardo e Michelangelo.

Furono anni di intensa attivit ma anche di

grande studio, che permisero al giovane

pittore di assimilare la grande lezione della

pittura fiorentina del Quattrocento.

Ad influenzarlo in questa fase fu soprattutto

Leonardo (la cui arte si esplicava soprattut-

to nella pittura) di cui porter un costante

ricordo stilistico in tutta la sua produzione

successiva.

Nella Sacra Famiglia Canigiani del 1507,

ad esempio, Raffaello d unimpostazione

piramidale allopera e dipinge uno straor-

dinario paesaggio sullo sfondo, utilizzando

la prospettiva atmosferica.

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

Nel 1508 si trasfer a Roma dove, grazie a Donato Bramante, urbinate come lui, entr nel

giro degli artisti protetti da papa Giulio II. Fu il pontefice ad affidargli una delle pi grandi

occasioni per dimostrare la sua grande qualit: gli affreschi delle Stanze Vaticane.

Si trattava di decorare, con un programma iconografico molto complesso ed articolato,

quattro ambienti di nuova costruzione allinterno dei Palazzi Vaticani: Stanza della Segna-

tura, Stanza di Eliodoro, Stanza dellIncendio di Borgo, Stanza di Costantino.

Stanza della Segnatura Stanza di Eliodoro

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

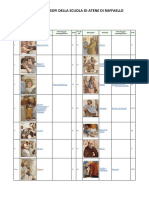

Uno degli affreschi pi noti la

Scuola di Atene, nella Stan-

za della Segnatura.

Entro una grandiosa architettura rinascimentale

realizzata in prospettiva, ispirata al progetto di

Bramante per la nuova S.Pietro, si muovono i

pi celebri filosofi dellantichit: al centro Pla-

tone con un dito verso lalto, fiancheggiato

da Aristotele; Pitagora in primo piano

intento a spiegare sul libro; sdraiato sulle

scale Diogene, mentre appoggiato ad

un blocco di marmo, intento a scrivere

su un foglio, il filosofo pessimista

Eraclito, che ha i tratti di Michelangelo,

impegnato questultimo in quegli anni

a dipingere la vicina Cappella Sistina.

Sulla destra sono visibili Euclide, che

insegna geometria agli allievi, Zoroa-

stro con il globo celeste, Tolomeo con

quello terrestre, e infine, allestrema

destra, nel personaggio con il berretto

nero lautoritratto di Raffaello.

video sulla Scuola di Atene

approfondimenti sulla

Scuola di Atene

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

Morto Giulio II nel 1513, con il nuovo pontefice Leone X, limportanza di Raffaello crebbe

a dismisura. Nel 1514, alla morte di Bramante, fu nominato architetto della Basilica di San

Pietro. Lanno successivo fu nominato commissario alle antichit di Roma: una specie di

soprintendenza allenorme patrimonio storico-artistico della citt eterna. Da questo mo-

mento i suoi interessi artistici si spostano sempre pi verso larchitettura, anche se non

abbandon mai la sua attivit di pittore, interrotta solo dalla sua prematura scomparsa

avvenuta il 6 aprile del 1520 allet di trentasette anni.

Madonna del Cardellino, 1506

Madonna della

video sulla Madonna del Cardellino seggiola, 1513 Trasfigurazione, 1518-20

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

TIZIANO VECELLIO

Tiziano (Pieve di Cadore 1488 - Venezia

1576) si trasferisce presto a Venezia dove

apprende luso del colore tonale tipico dei

pittori veneti.

Il tono di un colore pu essere definito come

la quantit di luce riflessa. Se un oggetto

molto illuminato apparir pi chiaro. Se in-

vece poco illuminato il suo colore sembra

pi scuro. Locchio interpreta i toni di co-

lore come appartenenti a differenti piani di

profondit.

Usando questa tecnica si pu creare un

inedito effetto di tridimensionalit nei qua-

dri, senza ricorrere alla prospettiva tradi-

zionale.

video sulla biografia di Tiziano Autoritratto, 1550

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

Fin da Giovane comincia a maturare uno stile molto personale che prevede un uso rapido

del colore, dai contorni spesso imprecisi e senza uso di disegni preparatori. Il risultato

sono immagini vibranti ed espressive.

La sua carriera un crescendo di fama e successo: molto richiesto per i suoi ritratti, entra

presto in contatto con molte corti italiane ed europee. Diventa persino pittore ufficiale di

Carlo V di Spagna.

Nel 1552 rientra a Venezia dove continua a sperimentare tecniche pittoriche, arrivando

negli ultimi anni a dipingere addirittura con le dita.

Luomo col guanto, 1520 Limperatore Carlo V a Mhlberg, 1548 Sepoltura di Cristo, 1559

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

Oltre ai ritratti e ai temi religiosi, Tiziano dipinse anche soggetti mitologici. Una delle ope-

re pi note da questo punto di vista Amor Sacro e Amor Profano (1514).

La donna a sinistra probabilmente la sposa del committente mentre quella a destra pu

rappresentare Venere. Il titolo frutto di uninterpretazione del tardo 700 secondo una

lettura moralistica della figura svestita, mentre nellintento dellautore, al contrario, c

lesaltazione dellamore nella sua forma terrestre e celeste.

video su Amor Sacro e Amor Profano

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

La maggior parte delle figure femminili di Tiziano ha i capelli di un bel biondo ramato, un

rosso che oggi, nel settore della cosmesi, chiamato proprio rosso Tiziano.

particolare di Amor Sacro Donna allo specchio Maddalena

e Amor Profano

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

Ancora di tema mitologico la Venere di Urbino (1538), sebbene si tratti, anche in questo

caso, di unallegoria del matrimonio: la collocazione in un interno domestico, la presenza

di ancelle, il cagnolino simbolo di fedelt, sono elementi che chiariscono che la fanciulla

sdraiata non una dea ma una donna reale dallo sguardo lievemente ammiccante.

Grazie alluso del colore tonale Tiziano riesce a rendere il volume del corpo enfatizzandone

le forme morbide e rotonde. Il drappo verde contrasta ed esalta il tono caldo della pelle.

Liconografia della Venere dormiente

video su Venere di Urbino

ha origini antiche ma nel 500, con

Giorgione (maestro di Tiziano) e con

Tiziano stesso, che questo soggetto

tocca i vertici pi alti.

Giorgione, Venere dormiente, 1510

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

Ludovico Ariosto, 1508

La popolarit dei ritratti di Tiziano si deve alla capacit di cogliere il

carattere del personaggio da raffigurare sublimandolo a tipo assolu-

to e ideale.

Nei suoi ritratti lartista and oltre la formula del mezzo busto predo-

minante nel XV secolo e spesso introduceva accessori nei suoi ri-

tratti (un cane od uno strumento musicale) e la posa delle sue figure

appariva molto naturale.

papa Paolo III, 1543 Pietro Aretino, 1545 Jacopo Strada, 1567

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

Lultimo dipinto di Tiziano una

Piet (1576). Qui, sullo sfondo di

una nicchia incorniciata da un

portale manierista, tra le statue di

Mos e della Sibilla Ellespontica,

si svolge una scena fortemente

drammatica: Maddalena a sinistra

si dispera in modo agitato, Maria

sostiene il corpo del figlio aiutata

da Nicodemo.

La composizione basata su una

linea diagonale che parte dalla

testa del Mos e arriva ai piedi di

Nicodemo. La pittura impastata,

dai colori cupi; le pennellate rapi-

de e imprecise, la luce spettrale.

unopera che non ha pi niente a

che fare con il Rinascimento e che

comincia a preparare il Seicento.

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

ANDREA PALLADIO

Andrea di Pietro della Gndola

(Padova 1508 - Vicenza 1580) det-

to Palldio, si form a Vicenza e

Roma. Qui ebbe modo di conosce-

re le architetture di Bramante, Raf-

faello e Michelangelo e di studiare

i monumenti classici facendone

il rilievo architettonico e la rap-

presentazione secondo la tecnica

delle proiezioni ortogonali.

Le sue opere architettoniche si

trovano soprattutto a Vicenza e

nella campagna veneta dove rea-

lizz decine di bellissime ville.

video sulla biografia di Palladio

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

La prima opera di rilievo di Palladio il Palazzo della Ragione di Vicenza, meglio noto

come Basilica (1549). Il suo intervento era costituito da un involucro loggiato attorno ad

un preesistente edificio quattrocentesco. Per regolarizzare il volume precedente cre un

doppio ordine di paraste (tuscaniche sotto, ioniche sopra) intervallate da serliane doppie.

Leffetto maestoso e ricco di contrasti, ma ordinato ed elegante.

vista del centro di Vicenza facciata della Basilica

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

proporzionamento della facciata sezione trasversale prospetto del lato maggiore

portico con serliane: aperture ad arco su colonne affiancate da due aperture con

architrave corrispondente al piano dimposta dellarco pianta del piano terra: in nero lopera realizzata, in rosso il progetto

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

sequenza della realizzazione della Basilica di Vicenza e spaccato

a sinistra: modello della Basilica con spaccato del prospetto; sopra, interno del grande salone del primo piano con volta lignea

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

Lopera forse pi nota di Palladio , per, la Villa Almerico-Capra, detta La Rotonda (1566-

1567). Commissionata dal canonico Paolo Almerico ed edificata su una collina nei dintor-

ni di Vicenza stata dichiarata nel 1994 Patrimonio dellUmanit dallUnesco.

Si tratta di un edificio a pianta quadrata con una ripartizione simmetrica degli ambienti

- dedicati ai piaceri della campagna e al riposo - che circondano un salone circolare co-

perto a cupola.

vista esterna della Rotonda pianta, prospetto e sezione della Rotonda

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

Su ognuna delle quattro facciate del blocco cubico si apre un accesso preceduto da un

pronao esastilo classico di ordine ionico. Quattro scalinate portano al livello di un podio

che richiama un tempio romano. Questa soluzione permette alla villa di espandersi nel-

le quattro direzioni verso le campagne circostanti sottolineando la rinascimentale comu-

nione tra uomo e natura.

La villa diventata presto il modello per una grande quantit di

copie sparse in tutto il mondo.

Chiswick House, Londra 1725 Monticello, Virginia, 1768

Villa Pisani, Vicenza, 1578 Henbury Hall, Cheshire, 1984

schema proporzionale

salone centrale

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

Un altro capolavoro di diverso genere il Teatro Olimpico a Vicenza, opera iniziata nel

1580 da Palladio e completata dallallievo Vincenzo Scamozzi. Qui viene recuperata la ti-

pologia dellantico teatro romano attraverso la creazione di una cvea conclusa da un co-

lonnato trabeato e una maestosa scaenae frons, la scena architettonica fissa che chiude

larea di recitazione.

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

RINASCIMENTO - e prof.ssa Emanuela Pulvirenti www.didatticarte.it

Importanti sono per le novit dellopera: il teatro coper-

to da un soffitto piano con nuvole dipinte, la cvea non

semicircolare ma ellittica (migliora la visibilit dai lati e in-

troduce un elemento dinamico, lellisse), e dietro le 3 aper-

ture della scena Palladio realizza 5 strade con prospettiva

accelerata (pareti e pavimento fortemente convergenti) che

simulano una grandissima profondit urbana. Le direzioni

radiali delle strade permettono agli spettatori, ovunque sia-

no seduti, di poterne vedere almeno una.

pianta

sezione

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELLARTE classe III

Potrebbero piacerti anche

- 11a RinascimentoDocumento39 pagine11a RinascimentoJovana MilanovicNessuna valutazione finora

- 11b RinascimentoDocumento30 pagine11b RinascimentoION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Storia Dell'Arte Dal Rinascimento Al Manierismo (Libro Cricco Di Teodoro Riassunto)Documento45 pagineStoria Dell'Arte Dal Rinascimento Al Manierismo (Libro Cricco Di Teodoro Riassunto)Ginevra AgostinelliNessuna valutazione finora

- ManierismoDocumento17 pagineManierismoOxana PresicareanuNessuna valutazione finora

- Leonardo DaVinciDocumento33 pagineLeonardo DaVinciPaolo AnnecchinoNessuna valutazione finora

- 11a Rinascimento PDFDocumento39 pagine11a Rinascimento PDFXev the jokerNessuna valutazione finora

- Il Medioevo (secoli XI-XII) - Arti visive (30): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 30Da EverandIl Medioevo (secoli XI-XII) - Arti visive (30): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 30Nessuna valutazione finora

- Riassunto Arte (Botticelli, Antonello, Mantegna, Bellini)Documento11 pagineRiassunto Arte (Botticelli, Antonello, Mantegna, Bellini)bernozzo21Nessuna valutazione finora

- L’Opera nel ’900: Trame, successi e fiaschi in Italia, Europa e Stati UnitiDa EverandL’Opera nel ’900: Trame, successi e fiaschi in Italia, Europa e Stati UnitiNessuna valutazione finora

- 15b Realismo PDFDocumento11 pagine15b Realismo PDFDebora PanzarellaNessuna valutazione finora

- 9b Arte Romanica PDFDocumento8 pagine9b Arte Romanica PDFleoNessuna valutazione finora

- 5b Arte Greca Arcaica PDFDocumento33 pagine5b Arte Greca Arcaica PDFGiulia Spatrisano0% (2)

- La danza e l'agitprop: I teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo NovecentoDa EverandLa danza e l'agitprop: I teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo NovecentoNessuna valutazione finora

- BotticelliDocumento1 paginaBotticelliLuigi ColellaNessuna valutazione finora

- PicassoDocumento36 paginePicassoAnna RescignoNessuna valutazione finora

- Pittura VenetaDocumento9 paginePittura VenetaPaoloTaricani100% (1)

- Arte BizantinaDocumento20 pagineArte BizantinaSabina Salvatore RolloNessuna valutazione finora

- Storia Dell'Arte MODERNADocumento32 pagineStoria Dell'Arte MODERNACristina Di GiosaffatteNessuna valutazione finora

- 7 MichelangeloDocumento118 pagine7 MichelangeloGuacamoleNessuna valutazione finora

- RinascimentoDocumento5 pagineRinascimentomaurizio plazziNessuna valutazione finora

- 1224 Michelangelo Ita PDFDocumento36 pagine1224 Michelangelo Ita PDFMaribel Sainz CachoNessuna valutazione finora

- Scuola Senese e Pittura GoticaDocumento35 pagineScuola Senese e Pittura Goticaandrea71piNessuna valutazione finora

- Andrea MantegnaDocumento11 pagineAndrea Mantegna23wallace100% (1)

- Bologna, Ferdinando - Da L'incredulità Del CaravaggioDocumento97 pagineBologna, Ferdinando - Da L'incredulità Del CaravaggioLucia Borrello50% (2)

- MichelangeloDocumento4 pagineMichelangeloAngelaAloiNessuna valutazione finora

- Che Cos'è La STORIA dell'ARTEDocumento102 pagineChe Cos'è La STORIA dell'ARTEfrancesco espositoNessuna valutazione finora

- Arte PreistoriaDocumento40 pagineArte PreistoriapapidescNessuna valutazione finora

- 8-A Paleocristiano PDFDocumento17 pagine8-A Paleocristiano PDFlenciopNessuna valutazione finora

- EspressionismoDocumento26 pagineEspressionismomariascheNessuna valutazione finora

- Compendio Storia Dell Arte 1Documento20 pagineCompendio Storia Dell Arte 1Mau AlvaradoNessuna valutazione finora

- Storia Dell'arte ModernaDocumento30 pagineStoria Dell'arte ModernaMaricica EneNessuna valutazione finora

- 40StoriaArteMedievale PDFDocumento3 pagine40StoriaArteMedievale PDFnonchrtscrNessuna valutazione finora

- Arte RinascimentaleDocumento8 pagineArte RinascimentalelaspatolaNessuna valutazione finora

- Luciano Bellosi - La Pecora Di Giotto (Saggi) (Italian Edition) (1985) PDFDocumento386 pagineLuciano Bellosi - La Pecora Di Giotto (Saggi) (Italian Edition) (1985) PDFPedroNessuna valutazione finora

- ArteDocumento5 pagineArteValerio GuarrasiNessuna valutazione finora

- Giotto 1Documento25 pagineGiotto 1Mariantonietta7 PalermoNessuna valutazione finora

- 4b Arte MiceneaDocumento9 pagine4b Arte Miceneaapi-275477768Nessuna valutazione finora

- Giuseppe BonitoDocumento70 pagineGiuseppe Bonitokurosp50% (2)

- Barocco del Val di Noto – Vol. 4: Noto e Palazzolo AcreideDa EverandBarocco del Val di Noto – Vol. 4: Noto e Palazzolo AcreideNessuna valutazione finora

- 9b Arte Romanica PDFDocumento9 pagine9b Arte Romanica PDFConcetta RioloNessuna valutazione finora

- Biografia Di Cimabue e La Pittura GoticaDocumento37 pagineBiografia Di Cimabue e La Pittura Goticaandrea71piNessuna valutazione finora

- Storia Dell'ArteDocumento5 pagineStoria Dell'ArteBabiMENessuna valutazione finora

- IcanogrofiaDocumento25 pagineIcanogrofiaAlberto FavaroNessuna valutazione finora

- Leonardo Da VinciDocumento13 pagineLeonardo Da VincistvcdaNessuna valutazione finora

- 21 Futurismo PDFDocumento32 pagine21 Futurismo PDFGiuseppe Di BenedettoNessuna valutazione finora

- 24 SurrealismoDocumento17 pagine24 SurrealismoAnonymous HnZBQhQNessuna valutazione finora

- Martino e Fiorenzo di Bastia, santi della vigna e del vino.: Una lettura antropologica degli affreschi della cappella campestre.Da EverandMartino e Fiorenzo di Bastia, santi della vigna e del vino.: Una lettura antropologica degli affreschi della cappella campestre.Nessuna valutazione finora

- Il Ritratto e La Sua EvoluzioneDocumento3 pagineIl Ritratto e La Sua EvoluzioneAlberto FariniNessuna valutazione finora

- Arte Romanica.................................................................Documento52 pagineArte Romanica.................................................................ritaamato97Nessuna valutazione finora

- Il Rinascimento in ArteDocumento9 pagineIl Rinascimento in ArteTheAngelOfDarkness98Nessuna valutazione finora

- 1 Storia Dell'Arte Dalle Origini Al NovecentoDocumento26 pagine1 Storia Dell'Arte Dalle Origini Al NovecentohobbycraftshomegmailcomNessuna valutazione finora

- Riassunto Storia Dell'Arte ModernaDocumento72 pagineRiassunto Storia Dell'Arte ModernaLaura Violeta DimaNessuna valutazione finora

- 2 Arte EgiziaDocumento29 pagine2 Arte EgiziaDaniela Robles Bacigalupo100% (1)

- Correnti Artistiche Tra 800 e 900Documento30 pagineCorrenti Artistiche Tra 800 e 900Donata Valenti100% (1)

- #03 Firenze Tra Il '200 Ed Il '300 PDFDocumento19 pagine#03 Firenze Tra Il '200 Ed Il '300 PDFgiovanniNessuna valutazione finora

- 324 L Arte Dei Legnaioli Intagli e Tarsie FiorentineDocumento4 pagine324 L Arte Dei Legnaioli Intagli e Tarsie FiorentineION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- 324 L Arte Dei Legnaioli Intagli e Tarsie FiorentineDocumento2 pagine324 L Arte Dei Legnaioli Intagli e Tarsie FiorentineION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Stilul RenascentistDocumento4 pagineStilul RenascentistION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Mecenatismo in EuropaDocumento10 pagineMecenatismo in EuropaION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Stilul RenascentistDocumento89 pagineStilul RenascentistION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- FIRENZE COMMITTENZA BUN Situazione Della Produzione Artistica in Firenze Alla Fine Del QuattrocentoDocumento19 pagineFIRENZE COMMITTENZA BUN Situazione Della Produzione Artistica in Firenze Alla Fine Del QuattrocentoION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- URBANISTIDocumento17 pagineURBANISTIanon_975781086Nessuna valutazione finora

- Statutul ArtistuluiDocumento3 pagineStatutul ArtistuluiION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- La Misura Della BellezzaDocumento5 pagineLa Misura Della BellezzaION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Il - Dipinto - Daltare - Del - 400 A Firenze EINAUDI PDFDocumento26 pagineIl - Dipinto - Daltare - Del - 400 A Firenze EINAUDI PDFION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Stilul RenascentistDocumento4 pagineStilul RenascentistION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Statut Artist Rinascim.Documento3 pagineStatut Artist Rinascim.ION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- 4 Autunno Del MedioevoDocumento18 pagine4 Autunno Del MedioevoION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Capela Degli ScrovegniDocumento1 paginaCapela Degli ScrovegniION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Il Dipinto Daltare Del 400Documento26 pagineIl Dipinto Daltare Del 400papaveroverde100% (1)

- Ateneu 2012 05 NetDocumento1 paginaAteneu 2012 05 NetION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- La Misura Della BellezzaDocumento16 pagineLa Misura Della BellezzaION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Il RinascimentoDocumento2 pagineIl RinascimentoION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- MICHELANGELO Varchi Maggioranza ArtiDocumento9 pagineMICHELANGELO Varchi Maggioranza ArtiION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Warburg Aby Arte Del Ritratto e Borghesia Fiorentina PDFDocumento48 pagineWarburg Aby Arte Del Ritratto e Borghesia Fiorentina PDFION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- URBANISTIDocumento17 pagineURBANISTIanon_975781086Nessuna valutazione finora

- La Misura Della BellezzaDocumento5 pagineLa Misura Della BellezzaION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Firenze 400 La Committenza Pubblica e BorgheseDocumento4 pagineFirenze 400 La Committenza Pubblica e BorgheseION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- 324 L Arte Dei Legnaioli Intagli e Tarsie FiorentineDocumento2 pagine324 L Arte Dei Legnaioli Intagli e Tarsie FiorentineION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Statutul ArtistuluiDocumento3 pagineStatutul ArtistuluiION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Prezzo Dell Arte RinascimDocumento5 paginePrezzo Dell Arte RinascimION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Firenze 400 La Committenza Pubblica e BorgheseDocumento5 pagineFirenze 400 La Committenza Pubblica e BorgheseION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Firenze 400 La Committenza Pubblica e BorgheseDocumento4 pagineFirenze 400 La Committenza Pubblica e BorgheseION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- ArteDocumento4 pagineArtedavideNessuna valutazione finora

- Raffaello SanzioDocumento2 pagineRaffaello SanzioAgata PatanèNessuna valutazione finora

- Il Rinascimento 500Documento32 pagineIl Rinascimento 500Fabio AngeloniNessuna valutazione finora

- Compendio Di Storia Dell Arte 2Documento28 pagineCompendio Di Storia Dell Arte 2Carlo GeraciNessuna valutazione finora

- Glenn W. Most, Leggere Raffaello. La Scuola Di Atene e Il Suo Pre-TestoDocumento75 pagineGlenn W. Most, Leggere Raffaello. La Scuola Di Atene e Il Suo Pre-Testoromeo5757100% (1)

- Letteratura e Arti FigurativeDocumento113 pagineLetteratura e Arti Figurativeanopticon100% (1)

- Scuola Di Atene Di Raffaello SanzioDocumento14 pagineScuola Di Atene Di Raffaello SanzioION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Docsity Raffaello Sanzio Vita e OpereDocumento10 pagineDocsity Raffaello Sanzio Vita e Operetommaso brardinoniNessuna valutazione finora

- 11e RinascimentoDocumento23 pagine11e RinascimentoION GĂNGUȚNessuna valutazione finora

- Neoplatonismo Nell'Arte RinascimentaleDocumento16 pagineNeoplatonismo Nell'Arte Rinascimentaleihdril100% (1)

- Socrate Tradito? Non Da Platone Di Mauro Bonazzi - LA LETTURA 4.10.2015Documento1 paginaSocrate Tradito? Non Da Platone Di Mauro Bonazzi - LA LETTURA 4.10.2015glisfogliatiNessuna valutazione finora

- 2016-PINOTTI-Nota A Wölfflin-Burckhardt-AnnaliDocumento26 pagine2016-PINOTTI-Nota A Wölfflin-Burckhardt-AnnaliAndrea PinottiNessuna valutazione finora

- Scuola Di AteneDocumento2 pagineScuola Di AteneGiuseppe PreteNessuna valutazione finora

- 54Documento18 pagine54Valerio GuarrasiNessuna valutazione finora

- Docsity Riassunto Su Raffaello Sanzio 1Documento4 pagineDocsity Riassunto Su Raffaello Sanzio 1tommaso brardinoniNessuna valutazione finora