Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Divina Commedia - Canto II Da Verso 61 A 133 Parafrasi-Analisi e Figure Retoriche

Divina Commedia - Canto II Da Verso 61 A 133 Parafrasi-Analisi e Figure Retoriche

Caricato da

Rosario GrifasiTitolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

Divina Commedia - Canto II Da Verso 61 A 133 Parafrasi-Analisi e Figure Retoriche

Divina Commedia - Canto II Da Verso 61 A 133 Parafrasi-Analisi e Figure Retoriche

Caricato da

Rosario GrifasiCopyright:

Formati disponibili

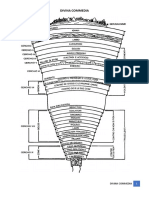

Divina Commedia – Purgatorio

Canto II

Parafrasi dal verso 61 a verso 133

E Virgilio gli rispose: «Voi forse credete che noi siamo esperti di questo luogo; ma noi siamo forestieri

proprio come voi. Siamo appena arrivati, poco prima di voi, attraverso un'altra strada che fu così ardua che

l'ascesa del monte al confronto ci sembrerà uno scherzo». Le anime, che si erano accorte che io ero vivo

vedendomi respirare, impallidirono per lo stupore. E come la gente si affolla intorno al messaggero che porta

notizie di pace, e nessuno si mostra schivo di accalcarsi, così quelle anime fortunate si assieparono tutte

quante intorno al mio viso, quasi dimenticando di andare a purificarsi. Io vidi una di loro farsi avanti per

abbracciarmi, con così grande affetto che mi spinse a fare altrettanto. Oh, ombre inconsistenti, tranne che

nell'aspetto! tre volte tentai di abbracciarla con le mani, e altrettante le ritrovai vuote al mio petto. Credo di

essermi stupito molto; allora l'ombra sorrise e si tirò in disparte, e io seguendola mi spinsi un po' lontano.

Dolcemente mi disse di fermarmi; allora lo riconobbi e lo pregai di fermarsi un poco a parlarmi. Mi rispose:

«Come ti ho amato nel corpo mortale, così ti amo ora che sono un'anima: per questo mi fermo, ma tu perché

sei qui?» Io dissi: «Casella mio, faccio questo viaggio per tornare nuovamente qui dove mi trovo; ma come

mai tu arrivi qui soltanto adesso?» E lui a me: «Non mi è stato fatto nessun torto, se l'angelo, che prende

quando e chi vuole, mi ha negato più volte di portarmi qui; infatti il suo volere è conforme a quello divino:

tuttavia, da tre mesi egli ha accolto sulla barca tutti coloro che hanno voluto salirci, senza opporsi. Allora io,

che ero rivolto al mare dove sfocia il Tevere, fui benevolmente accolto da lui. Ora ha drizzato l'ala verso

quella foce, dal momento che ogni anima che non è destinata all'Inferno si raccoglie sempre lì». E io: «Se

una nuova legge non ti toglie la memoria o l'abitudine al canto amoroso che era solito placare tutti i miei

desideri, con esso ti prego di consolare un poco la mia anima, che venendo qui con il corpo fisico è tanto

affaticata!» Allora egli cominciò a cantare «Amor che ne la mente mi ragiona» così dolcemente, che la

dolcezza di quel canto risuona ancora dentro di me. Il mio maestro e io e quelle anime che erano con lui

sembravamo così contenti, come se la nostra mente non fosse toccata da alcun pensiero. Noi eravamo tutti

intenti alle note, quando ecco che arrivò il vecchio dignitoso (Catone) che gridava: «Che significa questo,

spiriti lenti? quale negligenza, quale indugio è questo? Correte al monte a levarvi la scorza del peccato che

non vi permette di vedere Dio». Come quando i colombi, beccando biada o loglio, radunati per il pasto,

tranquilli e senza mostrare il consueto orgoglio, se appare qualcosa che li spaventa lasciano subito il cibo

perché sono assaliti da una preoccupazione maggiore; così io vidi quelle anime appena arrivate lasciare il

canto, e correre verso la montagna come qualcuno che va senza una meta precisa: e la nostra fuga (mia e di

Virgilio) non fu meno precipitosa.

Analisi del testo

Dopo aver visto l’angelo nocchiero arrivare e lasciare le anime, e dopo averne osservato e descritto le

caratteristiche di quest’ultimo spiegandone anche il ruolo e il percorso che compiva per trasportare le anime

peccatrici, Dante e Virgilio si ritrovano circondate dai membri dell’imbarcazione purgatoria. Nelle ottave

precedenti, le anime dei peccatori, appena scese dall’imbarcazione, chiesero a Dante e Virgilio, credendoli

anche dei defunti diretti al monte, quale fosse la strada per giungere al luogo della purificazione. Quindi

Virgilio rispose che loro non erano del luogo, ma che erano pellegrini esattamente come loro. Continuando

nella sua conversazione con le anime, Virgilio raccontò che lui e il suo discepolo (Dante) erano arrivati da

una strada tanto dura e difficile da percorrere che la salita del monte sembrerà uno scherzo. È in questo

momento che le anime si accorsero che Dante non era affatto deceduto ma era ancora in vita. Stupite e

sconvolte dalla vista del vivo, si raggrupparono tutte intorno a lui per osservarlo meglio e scrutarlo affondo.

Le anime si accalcano in torno a Dante come un messaggero porta buone notizie. Quest’azione delle anime

purganti di circondare il poeta, è in totale contrapposizione con gli incontri con i dannati infernali che erano

dominati da sentimenti ben diversi: quelli della rabbia, dell’ira, dell’impressione espressa tramite bestemmie.

È in questo gruppo di anime incontra un suo caro amico: Casella. Inizialmente il poeta non riconosce il suo

amico. L’anima ancora sconosciuta tenterà di abbracciare Dante mentre era circondato dal gruppo di anime

purganti. Anche Dante, non ancora riconosciuto amico, tenterà di abbracciarlo, ma provandoci tre volte, non

riuscirà mai a stringerselo al petto. Sul viso di Dante si rivelò lo stupore. A causa si ciò l’anima sorrise e di

conseguenza si trasse indietro, ma ancora una volta Dante si riavvicinò all’anima non capendo cosa impediva

di stringersi in un abbraccio. Se prima erano le anime a stupirsi, ora è dante che diventa pallido di stupore, e

non sa nascondere la sua meraviglia di uomo trascinato istintivamente dentro il cerchio di affetti che insorge

dal gruppo. È in questo momento di allontanamento dal gruppo delle anime che Dante chiede al caro amico

musico di intonare per lui una canzone (amor che ne la mente mi ragiona), per consolare l’anima Dantesca

che aveva dovuto affrontare tutta la violenza dell’inferno. Però quando tutte le anime, il musico e i

viaggiatori stavano incominciando a cantare, ricompare il “vecchio dignitoso” di cui Dante aveva narrato nel

canto precedente. È Catone, che una volta avvicinato alle anime, li rimprovera e li spinge a riprendere il

percorso per giungere alla purificazione. Il poeta fiorentino quindi costruisce una similitudine, dove le anime

sono paragonate a dei colombi che, quando vanno a mangiare e qualcosa li spaventa, lasciano subito il cibo

perché sono assaliti da una preoccupazione maggiore. Così Dante vide fuggire le anime appena arrivate e

correre verso la montagna come qualcuno che parte senza una meta precisa.

L’incontro con Casella, amico di Dante e musico fiorentino , è il primo dialogo che l’anima di un penitente.

L’evento dell’incontro rappresenta anche una pausa narrativa, un distaccamento dalla storia vera e propria

che Dante sta narrando. Questa pausa è caratterizza da una grande serenità e pace dopo la rabia e l’irruenza

che i due viaggiatori avevano incontrato all’inferno. Il dato significativo è che Casella, anche se deceduto,

continua ha mostrare grande affetto a Dante. Con questa pausa narrativa, Dante cerca anche di spiegare il

viaggio, l’arrivo e soprattutto il luogo d’arrivo. Contrariamente alle anime infernali, quelle del purgatorio

non sono affatto pressate da figure malvagie. Più che altro si potrebbero considerare le figure purgatoriali

come autorevoli. Dante non spiega direttamente le sorti delle anime destinate al purgatorio, ma è casella a

dire che le anime salve si raccolgono alla foce del Tevere, dove l'angelo raccoglie chi lui vuole e quando

vuole, secondo la imperscrutabile volontà divina, il che giustifica il fatto che lui giunga solo ora in

Purgatorio. Nell’anno 1300, inoltre, Bonifacio VIII aveva indetto un giubileo che, grazie anche a molte

indulgenze, aveva permesso a molti uomini e allo stesso Casella si giungere in purgatorio. È dal momento in

cui le anime incominciano a intonare la canzone che forse Dante stesso aveva scritto e Casella aveva

musicato, che inizia il rimprovero di Catone. Questo intervento dall’esterno, porta il canto sul piano della

narrazione dopo l’interruzione narrativa con l’incontro del caro amico. L’intervento di Catone mette fine al

canto invitando gli spiriti a non essere lenti e a non indugiare ad ascoltare la bella musica.

figure retoriche

metafora: v. 66 “Lo salire omai ne parrà gioco”;

similitudine: v. 70-75 “E come a messagger che porta ulivo tragge la gente per udir novelle, e di calcar

nessun si mostra schivo, così al viso mio s’affisar quelle anime fortunate tutte quante, quasi obliando

d’ire a farsi belle;

enjambement: v. 76-77 “Trarresi avante / per abbracciarmi”;

apostrofe : v. 78 “Ohi ombre vane, fuor che ne l’aspetto”;

enjambement: v.88-89 “Com’io t’amai / nel mortal corpo”;

sineddoche: v. 103 ”L’ala”;

enjambement: v. 109-110 “Alquanto / l’anima mia”;

personificazione: v. 112 “Amor che ne la mente mi ragiona”;

metafora: v. 114 “La dolcezza ancor dentro mi suona”;

similitudine: v. 117 “Come a nessun toccasse altro la mente”;

endiadi: v. 118 “Fissi e attenti”;

enjambement: v. 118-119 “Attenti / a le sue note”;

metafora: v. 122 “Correte al monte a spogliarvi lo scoglio”;

similitudine: v. 124-131 “Come quando, cogliendo biado o loglio, li colombi adunati a la pastura, queti,

sanza mostrar l’usato orgoglio, se cosa appare ond’elli abbian paura, subitamente lasciano star l’esca,

perch’assaliti son da maggior cura; così vid’io quella masnada fresca lasciar lo canto”.

Potrebbero piacerti anche

- La Tua Assenza e Tenebra - Jon Kalman StefanssonDocumento450 pagineLa Tua Assenza e Tenebra - Jon Kalman StefanssonKyashan NahsaykNessuna valutazione finora

- Parafrasi Della Divina CommediaDocumento323 pagineParafrasi Della Divina CommediaSerena Vargiu100% (3)

- Dante Alighieri, A Cura Di Natalino Sapegno - La Divina Commedia. Purgatorio. Vol. 2-La Nuova Italia (1985) PDFDocumento397 pagineDante Alighieri, A Cura Di Natalino Sapegno - La Divina Commedia. Purgatorio. Vol. 2-La Nuova Italia (1985) PDFym_hNessuna valutazione finora

- Riassunto Canti PurgatorioDocumento7 pagineRiassunto Canti PurgatorioMarina GuidiNessuna valutazione finora

- Marie Noel - 1aDocumento13 pagineMarie Noel - 1aprof4s0% (1)

- Albe e TramontiDocumento7 pagineAlbe e TramontiFausto Chinaski Villa100% (1)

- Dante e La MusicaDocumento5 pagineDante e La MusicaPierluigi MazzoniNessuna valutazione finora

- Dante Inferno Canto 1Documento4 pagineDante Inferno Canto 1alessiapizzaNessuna valutazione finora

- Riassunto, Analisi, Parafrasi E Sintesi Dei Seguenti Canti Della Divina CommediaDocumento51 pagineRiassunto, Analisi, Parafrasi E Sintesi Dei Seguenti Canti Della Divina CommediaMartina Del BenNessuna valutazione finora

- Canto 2 Purgatorio RiassuntoDocumento2 pagineCanto 2 Purgatorio RiassuntoMarta Guidoni0% (1)

- Parafrasi 5 CantoDocumento3 pagineParafrasi 5 CantoDaniele MagliuloNessuna valutazione finora

- Divina Commedia: Primo CantoDocumento6 pagineDivina Commedia: Primo CantoSusanna PalumboNessuna valutazione finora

- Letteratura ItalianaDocumento78 pagineLetteratura ItalianaLuciaNessuna valutazione finora

- Selva Oscura Lonza Leone Lupa Virgilio Beatrice VeltroDocumento38 pagineSelva Oscura Lonza Leone Lupa Virgilio Beatrice VeltroSabrina La ValleNessuna valutazione finora

- Divina Commedia - 3 CantoDocumento6 pagineDivina Commedia - 3 CantoElena CiciullaNessuna valutazione finora

- Divina Commedia - 5 CantoDocumento6 pagineDivina Commedia - 5 CantoElena CiciullaNessuna valutazione finora

- Canto I PURGATORIODocumento2 pagineCanto I PURGATORIOFrancescocristiano78Nessuna valutazione finora

- Testo InfernoDocumento6 pagineTesto InfernoDinah Ray HansenNessuna valutazione finora

- Canto VI Dante-InfernoDocumento6 pagineCanto VI Dante-Infernoe.guagliarditoNessuna valutazione finora

- Ai margini dell'esistenza troviamo l'infinito (Ricordi, sogni, emozioni e riflessioni)Da EverandAi margini dell'esistenza troviamo l'infinito (Ricordi, sogni, emozioni e riflessioni)Nessuna valutazione finora

- Inferno 1 CantoDocumento4 pagineInferno 1 CantoBrian SheharaNessuna valutazione finora

- D'Angelo Gianpaolo - Giorni Di Ordinaria PoesiaDocumento8 pagineD'Angelo Gianpaolo - Giorni Di Ordinaria PoesialeandrolabisNessuna valutazione finora

- Divina Commedia I ParteDocumento39 pagineDivina Commedia I Parteapi-510930607Nessuna valutazione finora

- Divina CommediaDocumento134 pagineDivina Commediafrankcastle72Nessuna valutazione finora

- CommediaDocumento335 pagineCommediakgowhltnpscrefrtfrNessuna valutazione finora

- Dante Alighieri 2004 9Documento411 pagineDante Alighieri 2004 9niduparaserlangNessuna valutazione finora

- Canto 1 Inferno - ParafrasiDocumento1 paginaCanto 1 Inferno - ParafrasiCarola VotteroNessuna valutazione finora

- DanteDocumento12 pagineDante902088Nessuna valutazione finora

- 1 Canto InfernoDocumento12 pagine1 Canto Infernoleydy aguilarNessuna valutazione finora

- L'amore È Eterno..Documento8 pagineL'amore È Eterno..oscar ramírezNessuna valutazione finora

- Canto V InfernoDocumento3 pagineCanto V Inferno12andrexNessuna valutazione finora

- Divina Commedia - 1° Canto Dell'infernoDocumento3 pagineDivina Commedia - 1° Canto Dell'infernoSebastiano AlliaNessuna valutazione finora

- Libro Divina CommediaDocumento61 pagineLibro Divina CommediaMariaRita GargiuloNessuna valutazione finora

- Canto 2 PurgatorioDocumento2 pagineCanto 2 PurgatorioGordon DamsayNessuna valutazione finora

- Divina Commedia, Purgatorio: Illustrazioni di Gustave DorèDa EverandDivina Commedia, Purgatorio: Illustrazioni di Gustave DorèNessuna valutazione finora

- Charles Baudelaire SpleenDocumento14 pagineCharles Baudelaire SpleenAlda TeodoraniNessuna valutazione finora

- T. Salari - Il Grande Nulla Di Campana PDFDocumento9 pagineT. Salari - Il Grande Nulla Di Campana PDFPlattNessuna valutazione finora

- La Divina CommediaDocumento11 pagineLa Divina CommediaVanessa PalliniNessuna valutazione finora

- La Divina Commedia (Navigazione migliore, TOC attivo) (Classici dalla A alla Z)Da EverandLa Divina Commedia (Navigazione migliore, TOC attivo) (Classici dalla A alla Z)Nessuna valutazione finora

- Canto I - InfernoDocumento11 pagineCanto I - InfernoVincenzo CannoneNessuna valutazione finora

- Il Controcanto Di EuridiceDocumento113 pagineIl Controcanto Di EuridicecarolinaNessuna valutazione finora

- Chimica - Lezione Del 06-12-2022Documento3 pagineChimica - Lezione Del 06-12-2022Rosario GrifasiNessuna valutazione finora

- Chimica - Lezione Del 14-11-2022Documento2 pagineChimica - Lezione Del 14-11-2022Rosario GrifasiNessuna valutazione finora

- Divina Commedia Purgatorio Canto 1 Attività Dalle Fotocopie 23 10 2020Documento4 pagineDivina Commedia Purgatorio Canto 1 Attività Dalle Fotocopie 23 10 2020Rosario Grifasi100% (1)

- Divina Commedia - Pungatorio Canto III Parafrasi Da Verso 79 A 93 Da Verso 106 A 145 + AnalisiDocumento2 pagineDivina Commedia - Pungatorio Canto III Parafrasi Da Verso 79 A 93 Da Verso 106 A 145 + AnalisiRosario GrifasiNessuna valutazione finora

- (Ebook - Ita - Teologia) Rahner, Congar, Metz e Altri - La Parola Nella StoriaDocumento90 pagine(Ebook - Ita - Teologia) Rahner, Congar, Metz e Altri - La Parola Nella StoriaDaniel PawlowiczNessuna valutazione finora

- Verso Una Cristologia Trinitaria BibliografiaDocumento2 pagineVerso Una Cristologia Trinitaria BibliografiaAdao Carlos Pereira da FonsecaNessuna valutazione finora

- La Dottrina Dell'elezione, Di A. W. PinkDocumento265 pagineLa Dottrina Dell'elezione, Di A. W. PinkPaolo E. Castellina100% (2)

- Il Mistero Del Purgatorio - RivelazioniDocumento22 pagineIl Mistero Del Purgatorio - Rivelazioni0utente0Nessuna valutazione finora

- J. Feiner, M. Lohrer-Mysterium Salutis. Vol. 9-Queriniana (1975) PDFDocumento522 pagineJ. Feiner, M. Lohrer-Mysterium Salutis. Vol. 9-Queriniana (1975) PDFRodrigo100% (1)

- Sant'Agostino - La Grazia Di Cristo e Il Peccato Originale (ITA)Documento83 pagineSant'Agostino - La Grazia Di Cristo e Il Peccato Originale (ITA)PapeSatanAleppe100% (1)

- Ma Quel Versetto Non Dice Forse...Documento175 pagineMa Quel Versetto Non Dice Forse...Paolo E. CastellinaNessuna valutazione finora

- Sanskrit Radici Verbali DefinitivoDocumento5 pagineSanskrit Radici Verbali DefinitivoClaudeNessuna valutazione finora

- Sviluppo Della Teologia Trinitaria Nei PadriDocumento22 pagineSviluppo Della Teologia Trinitaria Nei Padribrunomorabito100% (2)

- Divina Commedia - Canto II Da Verso 61 A 133 Parafrasi-Analisi e Figure RetoricheDocumento2 pagineDivina Commedia - Canto II Da Verso 61 A 133 Parafrasi-Analisi e Figure RetoricheRosario GrifasiNessuna valutazione finora