Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Serre de La Villette - Concezioni Strutturali - Samuele Vaccari

Caricato da

Marco FoglieriTitolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

Serre de La Villette - Concezioni Strutturali - Samuele Vaccari

Caricato da

Marco FoglieriCopyright:

Formati disponibili

PROCESSO PREVEDIBILITA GERARCHIA

Il vetro strutturale: genesi di un sistema costruttivo. RFR e le Serres de la Villette

Corso: LA CONCEZIONE STRUTTURALE NELLE COSTRUZIONI Docente: Tomaso Trombetti a.a. 2012/2013 Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

RFR Rice-Francis-Martin

RFR un gruppo di ingegneria specializzato in progettazione di strutture complesse. Il nome lacronimo formato dalle iniziali dei cognomi degli ingegneri Peter Rice e Martin Francis e dellarchitetto Ian Ritchie. Questa quipe di progettazione si form a Parigi allinizio degli anni 80. Motivo di fondazione del sodalizio e, al contempo debutto, la progettazione delle Serre Bioclimatiche nella Citt delle scienze e dellindustria alla Villette di Parigi. La diversa formazione ed esperienze dei membri, ha permesso il conseguimento di obbietivi progettuali innovativi e lo sviluppo di tecnologie costruttive destinate e cambiare la tecnica e lapproccio allarchitettura. Fondamentale fu limpegno del gruppo, a partire dal primo progetto qui largamente indagato, nel colmare la distanza tra lindustria e la progettazione e, il coinvolgimento dei produttori nella messa a punto di soluzioni ad hoc, mirate a risolvere obbiettivi chiari e specifici.

Peter Rice era il leader del gruppo, poich promotore della formazione e membro dalla maggiore esperienza. Provieniva da una brillante carriera allinterno dello studio Ove Arup & Partners di Londra, nel quale aveva curato progetti di strutture importanti, come le shells della Sidney Opera House, e dallesperienza immeditamente precedente della societ con Renzo Piano e Richard Rogers, societ fondata in occasione del progetto del Centre Pompidou, da lui curato nella componente strutturale.

Martin Francis era architetto navale in Costa Azzurra e yacht designer. Aveva gi esperienza con luso del vetro, avendo concepito la facciata del progetto per ledificio per uffici Willis Faber and Dumas, a Ipswich, precursore nellutilizzo di vetrate appese.

Ian Ritchie era architetto. Aveva incontrato Francis in occasione del progetto Willis Faber e aveva gi lavorato con Rice allo studio Ove Arup a Londra.

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

I Principi Progettuali

Il metodo progettuale che distinse il gruppo RFR, fu lapproccio ai progetti caratterizzato da una distinta linea guida, costituita da tre Principi Progettuali: Processo Prevedibilit Gerarchia 1.Processo Il processo, secondo Peter Rice, consiste nellarrivare ad una comprensione chiara e logica del comportamento della struttura, nel non perdere mai di vista gli obbiettivi estetici e nellacquistare familiarit con le possibilit offerte dal mondo industriale. Lattenzione del gruppo viene posta cio sul ruolo centrale che deve avere il progettista, ruolo di ricerca e attenzione costante in tutte le fasi, affinch gli operatori lavorino in maniera concertata tra di loro. La debolezza di larga parte di sistemi costruttivi, pu essere imputata, secondo lquipe, al percorso ordinario di realizzazione di unopera. Un progetto (innovativo come quelli di RFR) non solo la concretizzazione di unidea astratta ma, un lungo percorso di ricerca, e di comprensione della struttura, del materiale e delle tecniche di produzione. Particolare e continua attenzione viene posta quindi, nella direzione e controllo delle imprese e dei produttori industriali, spaziando il coinvolgimento in campi del tutto nuovi. Il processo quindi il Principio secondo il quale il progettista debba saper controllare tutti gli aspetti del progetto per conseguire perfetta integrazione tra forma e funzione. 2.Prevedibilit (Prediction) Ogni progetto deve essere strettamente dipendente dalla comprensione delle caratteristiche fisiche e strutturali dei materiali. Nella risposta finale nessun elemento arbitrario. Il principio della prevedibilit deve poter essere applicabile a qualsiasi sistema strutturale. Il tentativo cio quello di eliminare qualsiasi incertezza sul funzionamento del progetto, eliminado quegli elementi il cui comportamento strutturale potrebbe essere ambiguo e poco chiaro. La prevedibilit di un sistema pu essere riassunta nella volont di rendere chiaro il trasferimento dei carichi (il flusso delle forze) nelle parti della struttura e, nella capacit di previsione delle prestazioni del sistema. Ogni elemento che compone la struttura, ogni dettaglio, deve essere determinato in funzione di una previsione esatta del comportamento sotto carico. 3.Gerarchia Lidea di gerarchia in una struttura, indica il fatto che tutti gli elementi che la compongono sono in chiara relazione gli uni agli altri. tale Principio ripreso dalle strutture naturali dotate, secondo Rice, della stessa propriet. Ogni parte di una quercia cresce secondo la stessa logica gerarchica del resto dellalbero. Solo la scala del fenomeno cambia. Rice dice inoltre che leliminazione di ogni materiale o elemento superfluo o inadeguato una tappa importante della ricerca di una corretta gerarchia. Il concetto di gerarchia strutturale riassunto in un pensiero conclusivo del Principio: Alcune parti dellinsieme portano carichi estesi ed elevati; altre, piccoi elementi ben precisi. Entrambe esistono e devono essere leggibili per le loro caratteristiche funzioni e percepite come appartenenti a una stessa logica espressiva.

Qusta logica fu sviluppata nel loro primo lavoro come quipe: le Serre bioclimatiche della Citt delle scienze e dellindustria a Parigi. Il progetto delle Serre di fatto la trasposizione pratica dei principi progettuali. Il lavoro con il vetro ha reso il Processo complesso, per via delle difficolt tecniche presentate dal materiale. Solo grazie alattenta collaborazione con lindustria (in particolare aeronautica) ha permesso lo sviluppo dei sistemi strutturali. Questi sistemi dovevano per necessit rispondere ad una Gerarchia precisa, che rendesse chiaro il rapporto tra le parti, e il percorso dei carichi, mantenendo costante la certezza di stabilit. Ecco dunque che la Prevedibilit del comportamento statico in ogni situazione ha comportato soluzioni innovative, destinate a cambiare la tecnica costruttiva.

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Le Serre e la questione della trasparenza

Nel 1970 il presidente della Repubblica Francese Valry Giscard dEstaing propose la creazione di un nuovo Museo Nazionale delle Scienze, della Tecnica e dellindustria. Il luogo prescelto per la sua costruzione fu il complesso del macello de la Villette a Parigi. Nel 1980 viene bandito un concorso del quale risulta vincitore il progetto di Adrien Fainsilber. Questo progetto prevedeva la collocazione di un grande volume circondato da un parco (che sar poi affidato a Bernard Tschumi). Larchitetto prevedeva di affacciare, da tre delle quattro grandi campate che compongo il Museo, delle grandi strutture vetrate in direzione del parco stesso. Nelle intenzioni di Fainsilber cera la volont di rendere le serre degli spazi cuscinetto, degli spazi che sfruttassero lenergia solare e che integrassero la vegetazione allinterno del Museo. Lidea era quella di costruire una facciata bioclimatica il pi trasparente possibile, di costituire cio il trait dunion tra il Museo e il Parco. La richiesta precisa del progettista quella di estremizzare il concetto di trasparenza trasportandolo quasi allimmaterialit. La ricerca si orient subito in direzione delle pi avanzate tecnologie relative alluso del vetro e, in questo senso, ci si rifer alledificio per uffici Willis Faber e Dumas di Ipsiwich, costruito qualche anno prima. Poco tempo dopo la vittoria del progetto Fainsilber invit Peter Rice a partecipare al progetto. In questa fase prese luogo la collaborazione tra i progettisti destinati a fondare la societ RFR. Francis e Ritchie furono invitati a collaborare da Rice (dapprima solo Francis e solo in un secondo momento Ritchie). Si consideri che il tempo di sviluppo di un progetto tanto innovativo si protrasse dalla prima met del 1981 fino allapprovazione nel Maggio 1985. Il caso delle progetto delle Serre un esempio raro di progettazione congiunta. Lo stesso Rice dichiara che nel caso delle serre, niente si sarebbe potuto fare, fin dallinizio del progetto, se i fabbricanti e le imprese non avessero pertecipato alla loro messa a punto. La ricerca della trasparenza era voluta con lambizione di costruire uno spazio ambiguo, uno spazio dove ci si trovasse al contempo dentro e fuori ma in realt in nessuna delle due situazioni. Inoltre il tema del Museo poneva un obbiettivo elevato in termini di sperimentazione tecnica e percezione materica. La volont era anche quella di sensibilizzare il pubblico alla cognizione del piano trasparente, attraverso un sistema di montaggio che dfinisca con unti e linee (i fissaggi e i cavi) un piano nello spazio. la presenza del vetro percepita attraverso la sua capacit di riflesso. Ci si pone il problema che tutti i dettagli di fissaggio rispettino il piano vetrato, affinch questo resti leggibile. A seguito della luce e delle variazioni di intensit nel penetrare allinterno, si viene a creare costantemente un dualismo tra immaterialit e riflesso della superficie vetrata. In tutto il progetto rimangono comunque chiari i Principi Progettuali sopra descritti.

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Il vetro appeso e fissato per punti

RFR sceglie come linea progettuale quella della vetrata continua appesa. Il sistema della vetrata tenuto insieme da una serie di punti di fissaggio i cui dettagli sono identici. Lidea di appendere grandi lastre di vetro invece di posarle in opera in verticale, non unidea nuova, anche se minimamente esplorata sino allora nella progettazione architettonica. Negli anni cinquanta dallimprenditore di Francoforte Otto Hahn propone, per le vetrine di un concessionario dauto di Vienna, una soluzione diquesto tipo, che tuttavia non viene realizzata. I primi impieghi di questo principio di rivestimento con vetro, sono da registrare nel 1964 nel museo Wilhelm Lehmbruck di Duisburg progettato da Manfred Lehmbruck) e nel1960/63 nellingressodella Casa della radio di Parigidi Henri Bernard. In questo caso lastre di vetro alte quasi 4 m sono rinforzate contro la sollecitazione di flessione da controventi di vetro incollati. Le lastre di vetr o vengono tenute da grappe fissate tra cuscinetti oscillanti. Essi garantiscono che il carico venga suddiviso in maniera uniforme tra i singoli punti di sospensione. Il principio della vetrata appesa trova presto rapida diffusione. Limpiego tuttavia limitato, poich vi sono limitazioni nelle dimensioni di lastre isolanti in termini produttivi. Un forte sviluppo della vetrata appesa avviene nel 1971-1975 grazie allo studio archtettonico di NormanFoster, in collaborazione con il produttore britannico di vetri Pilkington, per ledificio amministrativo Willis,Faber, Dumas di Ipswich. La novit tecnica delledificio sta nella sospensione verticale di pi lastre di vetro tra di loro. Sono reciprocamente fissate con piastre di fissaggio, che sono plasticamente visibili sulle lastre. Nel 1982 per il Centro Renault di Swindon, Foster compie un ulteriore passo avanti. In questo edificio la singola lastra non appesa, ma avvitata a una ossatura di montanti e traverse. Negli stessi anni Adrien Fainsilber chiama Peter Rice a risolvere le Serre. La novit assoluta del progetto di RFR, sta nella risoluzione di una duplice sfida posta dallopera: la mancanza di solette marcapiano per lassorbimento delle spinte orizzontali e la volont di costituire un piano vetrato in purezza. La risoluzione dellintervento prende uno sviluppo del tutto nuovo per le tecniche costruttive: il vetro, per la prima volta, assume carattere strutturale, trasmettendo carichi e consentendo la stabilit della struttura.

In questo caso le lastre sono fissate alla lastra superiore con piastre di fissaggio avvitate. Lintera facciata di tre piani appesa alla soletta di copertura superiore ed rinforzata contro le spinte del vento da controventi di vetro a mezzaa ltezza, che sono appesi ai soffitti allinterno delledificio. Con circa 50 anni di ritardo Norman Foster riescei in questo edificio a realizzare la visione geniale e ampiamente preveggente del grattacielo di vetro di Mies van der Rohe. Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Gli Elementi del Progetto

Il primo problema chiave nelle Serre quello della struttura. Essa mette in relazione tutte le parti del sistema e costituisce il legame e quindi scheletro formale. Il secondo problema quello della tensione: tensione che si verifica nel sistema dei controventi e nel vetro e che implica, a prescindere, un sistema di distribuzione dei carichi che esprime chiaramente la coesione tra le parti e il tutto. Il progetto driva interamente da questi due problemi: essi rappresentano le regole su cui si basa lintera gerarchia della struttura. Il progetto di una Serra, come da Principio, segue una struttura gerarchica rigorosa. Gli elementi componenti sono classificati in ordine decrescente, dal generale al particolare: 1. ossatura tubolare della struttura 2. controventi concavi 3. sistema di sospensione della facciata 4. vetrata e suoi dettagli di fissaggio Nessun elemento influenzato nel suo comportamento da quello che lo precede in questa scala gerarchica. Ogni elemento per, subisce il carico dei subordinati gerarchicamente e deve essere in grado di sostenere gli sforzi creati da questi nel caso di variazione di condizioni esterne (prevedibilit). Cos tutti gli elementi della scala gerarchica si trovano al servizio del piano vetrato e dei suoi dettagli di fissaggio e sono definiti dal modulo di vetro che sostengono. Intriduzione gerarchica agli Elementi del progetto. 1. Superficie vetrata Percepibile attraverso il suo riflesso, tenuta insieme da una serie di punti di fissaggio (identici nei loro dettagli). I bulloni sono chiaramento visibili sul piano vetrato, e costituiscono i riferimenti della lastra stessa. 2. Sistema di fissaggio del vetro E concepito nei minimi dettagli per dare ai visitatori limpressione di una parete completamente appesa. In testa alla parete si evidenziano con chiarezza le molle e lungo la facciata i sostegni a braccio verticali. 3. Sistema dei cavi in tensione Minimizza al massimo la necessit di controventi. Il visitatore riescie a percepire il solo piano vetrato e non la suddivisione in fitti riquadri tipica del sistemi a montanti. 4. Ossatura tubolare Segue una trama 8m x 8m ed posta appena dietro il piano vetrato. Costituita da tubi del diametro costante di 300 mm, controventata da un sistema di cavi molto pi sottili. Grazie al sistema della pretensione il diametro non supera i 55 mm.

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Il Vetro e i dettagli di fissaggio

Il problema del bullone Fissaggi in uso allepoca del progetto. il pi avanzato in termini di efficacia era il sistema Planar della Pilkington (ultimo in basso). La particolarit di questo erano dei dischetti flessibili che consentivano una certa mobilit dl bullone rispetto al supporto Il bullone articolato comprende una testa che ruota a perno sul suo gambo. Questo termina con una sfera sulla quale la testa fissata mediante rondelle sferiche. una rondella filettata si avvita sulla testa e la blocca contro il vetro. Ci avviene secondo 2 giri esati di vite, in modo che lassemblaggio non possa produrre sforzi sconosciuti.

Deformazioni dovute a carichi importanti possono causare un cambiamento di angolazione tra la vetrata e i suoi fissaggi.

Si noti come lidea per il bullone fu quella di trovare una soluzione che spostasse gli sforzi di flessione allesterno del supporto. A sinistra il sistema Planar mentre a destra il bullone articolato di RFR.

Nel progetto si era da subito evidenziato come sotto carichi estremi (vento) i controventi in cavi ossono subire una freccia di 40 mm

La soluzione del bullone articolato assicura la prevedibilit del comportamento. In questo caso infatti ( a differenza del sistema Planar) il sistema complanare alla vetrata: questa soluzione garantisce che il vetro non debba sostenere nessuno sforzo di flessione o torsione. Tutti gli sforzi resteranno nel piano o perpendicolari al piano. Gli sforzi imprevedibili o parassiti che possono danneggiare il sistema di fissagio vengono di conseguenza esclusi dallanalisi. Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Sistema di sospensione della vetrata

La vetrata sospesa Le precedenti esperienze nella tecnica vetrata si distinguono per la fondamentale differenza che le uniche deformazioni che la struttura comporta sul vetro erano assestamenti di solai (Willis Faber solai in cemento) o ai carichi limite. 2. Il tubo di sospensione della vetrata si pu deformare sotto carichi di neve o per la manutenzione 3. Tutta la struttura pu modificarsi seguendo i movimenti dei controventi. Essendo il pannello di vetro rigido e indeformabile sono i sistemi di fissaggio a dover rispondere a queste deformazioni. Le qualit richieste al sistema di sospensione sono la capacit di sostenere il carico perfettamente verticale (peso del vetro) e la capacit di resistere ai carichi perfettamenti perpendicolari alla parete (dovuti al vento). Viene diversamente risolta la resistenza agli sforzi causati dalla deformazione della struttura, poich in un sistema rigido, questi comporterebbero eccesivi carichi sul vetro.

Nel caso delle serre vi sono tre tipi di deformazioni: 1. La struttura pu deformarsi sotto la spinta del vento. I moduli laterali infatti se sottoposti a forte vento possono modificare a forma romboidale la facciata Linsieme della vetrata sospesa costituito da una parete di sei moduli di 2m x 2m, appesa alla struttura con il minor numero possibile di punti di fissaggio. Lidea di far lavorare il vetro alla base della filosofia del progetto: levidenza visiva del ruolo strutturale del vetro aiuta lo spettatore a capire che tutte le soluzioni di progetto sono coerenti e che gli elementi dellopera sono solidali tra loro. Alla base del sistema c la volont di fare dlla parete il sistema di regolazione di tutti gli elementi. Leffetto ricercato quello della parete-tenda e cio parete appesa e dinamica. Per questo motivo gli unici elementi di aggancio verticali, posti al centro di ogni fila di pannelli sono delle molle, simbolo di dinamismo.

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Sistema di sospensione della vetrata

Sostegno del peso La vetrata sospesa in strisce verticali di quattro moduli sovrapposti. Ognuno di essi collegato allaltro mediante pezzi di fissaggio posti agli angoli. Il modulo superiore di ogni striscia viene poi appeso alla struttura nel centro del lato superiore. Questa sospensione centrale permette al vetro di trovare il suo equilibrio e di pendere verticalmente indipendentemente dallorizzontalit del tubo di sospensione. Lunico punto di sospensione permette inoltre una flessibilit del sistema massima in caso di carico laterale. I giunti angolari, accorpati in gruppi da quattro, hanno il duplice compito di equidistanziare i pannelli e permettere il trasferimento di carico tra pannelli della stessa linea. Grazie ad unarticolazione interna infatti non possibile nessuno sacmbio di carico tra file di pannelli. Resistenza al vento Ciuscun modulo 2m x 2m resiste ai quattro angoli ai carichi del vento. Questo lo fa grazie alla trasmissione del carico al sistema di controventi a cavo. La trasmissione delle forze avviene lungo un distanziatore che collega il vetro alla struttura. Tutti questi distanziatori sono articoati in due punti per non offrire alcuna resistenza ai carichi laterali. Questa assenza di reistenza si traduce in unassenza di conseguenze nel caso di deformazione romboidale della struttura. Le molle Anche se ognuna delle quattro striscie di un pannello sia teoricamente libera di scorrere rispetto a quelle vicine, occorre considerare la resistenza offerta dai giunti in silicone. Ogni pannello infatti connesso allaltro da un giunto in silicone traslucido estruso. Questo oltre ad assicurare tenuta stagna, contribuisce alla coesione del sistema. Anche se le verifiche opportune hanno dimostrato che leffetto collante del silicone ridotto, di fatto un pannello vetrato 8m x 8m tende a lavorare come una piastra unica. I carichi laterali possono comportare differenze notevoli di di sforzi nei diversi punti di fissaggio. Per questo motivo stato introdotto il sistema delle molle. Questo sistema garantisce che il peso del pannello sia sempre egualmente distribuito tra tutti i punti di sospensione. Il carico limite (peso dei pannelli a riposo) di 600 kg. ogni superamento di questo carico comporta un allungamento che ha il fine di ridistribuire i carichi.

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Sistema di sospensione della vetrata

Assemblaggio a quattro punti. Spaccato assonometrico.

Assemblaggio a quattro punti.

Principi di fissaggio e di controvento di un pannello.

Principi di fissaggio e di controvento di un pannello.

Aggancio a molla.

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Sistema di sospensione della vetrata

Sistema di fissaggio per sospensione a molle Questo sistema di fissaggio presenta una forma direttamente rispondente alla sua funzione, cio la trasmissione di carico verticale (peso del vetro) attraverso le molle. La sua forma non casuale. Le forze che meglio si adattano alle sezioni tubolari sono tangenziali (si distribuiscono lungo la sezione stessa). Il sistema appeso ne genererebbe invece di perpendicolari rischiando di ovalizzare il tubo. per questo laggancio avviene mediante un pezzo appositamente studiato modellato a quarto di cerchio (distribuzione tengenziale) con unorecchia femmina. Proprio da questultima pende il sistema a molle. La geometria del sistema cos studiato suddivide le forze in due componenti: una orizzontale di compressione ed una obliqua di trazione. La molla studiata appositamente per rispondere perfettamente a questa dinamica delle forze. Sulla componente orizzontale di si aggancia infatti la parte cosidetta della barra di compressione costituita da un manicotto filettato e quindi regolabile. Sulla componente obliqua si oppone la molla. Le molle in realt sono due, elicoidali. Una sola molla era infatti troppo lunga per le esigenze richieste. Sotto il carico del vetro (600 kg) in condizioni normali, pi il peso dei fissaggi, la molla (la si considera unica) calcolata per una risultante di 740 kg. Viene precompressa a questo valore fino a ragiungere i 100 mm. Lo sforzo di precompressione contenuto da piastre poste allestremit. A bloccare lestensione viene posto un fermo. Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Sistema di sospensione della vetrata

Sistema di fissaggio per punti Tutti gli altri elementi di sospensione del vetro appartengono alla stessa famiglia. Questi rendono solidali uno, due o quattro fori della struttura periferica e ai cavi di controvento. In una vetrata vi sono nove attacchi a quattro punti e sei a due punti. Tutti questi sostengono il peso del vetro e hanno funzione di dare resistenza alla pressione del vento perpendicolare alla facciata. Unica eccezione a questa regola lattacco a due punti posto al centro del tubo superiore ha compito di allineare i panneli vetrati e di resistere ai carichi laterali. Il sistema a quattro punti Il fissaggio a quattro punti ha una forma ad H ed articolato. Lattacco al vetro costituito da bullone articolato, il quale viene agganciato ad una ghiera filettata. Ad accogliere la ghiera un braccio vertivcale che regge i bulloni di pannelli sovrapposti. Il braccio verticale dotato di uno spinotto che, una volta avvitata la ghiera della giusta lunghezza, viene inserito nel foro ovale per bloccare il sistema. Questo sistema impedisce ruotazioni della ghiera. Il braccio verticale avvitato su su una tige (asta) che a sua volta avvitata su un braccio identico, ma posto in orizzontale. Per consentire larticolazione tra i due bracci nel lavoro a flessione viene inserito allinnesto tra i due un perno. Il braccio orizzontale di un sistema a quattro punti viene fissato allasta di collegamento mediante una testa articolata. Questo permette di prevedere che nessun movimento dellasta causer torsione nei punti di fissaggio del vetro. Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Controventi

Cavi di Controvento Il sistema del controvento parte dal suggerimento offerto dalledificio Willis e Faber di Norman Foster. Levoluzione che si vuole per proporre a quel sistema sostanzialmente in risoluzione alla questione della trasparenza. Il sistema di montanti vetrati e di attacchi mediante piastra e contropiastre di bloccaggio, vagliato agli inizi della progettazione delle Serre, presenta una grande trasparenza se visto di fronte ma, diventa pi spesso e opaco se visto lateralmente. I sistemi di fissaggio nuocevano per sopportare un carico di 2 tonnellate ciascuno. Questo assicura una deformazione possibile molto limitata in casi di carichi statisticamente frequenti Al limite del carico di tolleranza uno dei due cavi va sotto sforzo, mentre laltro diminuir la sua pretensione.

poi allimpressione di vera leggerezza. La ricerca porta quindi a sostituire i montanti di vetro con un sistema di tiranti e cavi ancorati alla struttura retrostante, accentuando la leggerezza e trasparenza della struttura e permettendo una visione nitida sul parco. Il funzionamento dl sistema si basa su due cavi di 19 fili da 12,7 mm luno posti in tensione luno contro laltro secondo un disegno a parabola, a

formare un poligono. La forma ottenuta mediante luso di distanziatori. Il termine del sistema nella struttura tubolare con un attacco a V formato da due braccia. La distanza tra i due cavi di 600 mm, al punto di ancoraggio e al centro della struttura. I cavi si incrociano ogni 1,20 m. I controventi sono posti orizzontalmente rispetto al piano di vetro, mantenendo una distanza di 300 mm da questo. Per assicurare la distanza costante tra il vetro e i cavi, sono posti dei distanziatori ulteriori oltre a quelli tra i cavi. Il giunto a cerniera che unisce la staffa orizzontale al sistema di fissaggio dei punti garantisce lindipedenza di movimento del piano vetrato. La ragione di questa mobilit sta nel fatto che , sotto lazione del vento, il controvento modificher la sua forma e la sua posizione. I cavi sono pretesi Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Controventi

Effetti del vento I diversi casi di carichi dovuti al vento sono semplificati nei seguenti schemi. Come funzionano i controventi Nel caso dei controventi delle Serre, il carico che si considera applicato ai cavi corrisponde alle forze del vento, che sono considerate distribuite in modo uniforme. Sottoposto a questo tipo di carico un cavo prende una curvatura parabolica, che corrisponde alla curvatura scelta per in cavi dlle Serre. Questa scelta, oltre che logica, rafforza il la chirazza strutturale Vantaggi della pretensione I vantaggi sono due: 1. Utilizzando la pretensione si possono utilizzare due cavi, uno al lavoro contro laltro, raddoppiando lefficacia del tirante. 2. Lauento di tensione del filo diminuisce la freccia finale.

PRESSIONE

DEPRESSIONE

DEPRESSIONE + PRESSIONE

Oltre al vento a produrre effetti il coefficiente di dilatazione termica differente dei materiali.

del sistema. Il cambiamento di forma dei cavi si visto che elimina il taglio, poich questo fornisce una componente alla tensione assiale del cavo. Il taglio ripreso cio dalla curvatura dei cavi. Quanto al momento si comporta allo stesso modo che in una normale trave: tensione nel cavo, compressione alla struttura periferica. Nel caso delle Serre i due cavi agiscono insieme come due curve catenarie. Sotto un dato carico, la tensione di uno dei due cavi diminuisce e laltra aumenta. Si capisce come la ricerca di tensione continua dei cavi comporta la scelta della pretensione. Per via della configurazione parabolica pertanto se i carichi sono uniformemente distribuiti, non vi sar alcuna modifica di forma. Se i carichi sono asimmetrici, il tirante cambia forma per adattarsi. La pretensione ha il compito di evitare modifiche rilevanti.

Se T2>T1

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Controventi

Stabilit del piano verticale Linnovazione del progetto va sottolineata nellesplicazione della stabilit del piano verticale. Non vi assolutamente alcuna strutura sul piano verticale. I controventi sono su iani orizzontali e la loro stabilit garantita dalla parete vetrata. Poich la soluzione prevedeva due cavi pretesi opposti e incrociati, si rischiava la torsione del sistema di controventamento. Per questo motivo, e per garantire la forma a parabola, si sono inseriti i distanziatori, che sono aste rigide su tutta la loro lunghezza, fino allattacco con il vetro. Edunque il piano vetrato che previene leventuale rotazione. Bisogna ricordare che anche la pretensione, tende a stabilizzare lorizzontalit. Il vetro, per quanto gi visto, deve per avere la libert di muoversi. Per questo aggiunta una cerniera supplementare intorno ad unasse verticale posizionato in corrispondenz di ogni distanziatore. La validit del sistema stata interamente calcolata sulla base del peso di un uomo appeso ai cavi di controventamento. I componenti dei controventi Braccio a V di fissaggio Serracavi

asta rigida sul piano verticale

asse di simmetria del controvento

Sforzi cavo esterno

Sforzi cavo interno

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

La struttura

Il sistema La struttura di una serra formata da un quadrato di tubi di acciaio inossidabile saldati. Il quadrato complessivo di 32 m x 32m suddiviso in pannelli 8m x 8m. La grande struttura in tubi attaccata alledificio della Citt della scienza, mediante due grandi cilindri circolari in cemento rivestiti in acciaio inossidabile. Questi hanno unaltezza di 24 metri e forniscono il supporto orizzontale necessario ogni 8 m. La facciata profonda un modulo ed eccede laltezza dei pilastri di un modulo e quindi 8 m. Questa soluzione fa si che esista una facciata vetrata esposta anche a nord. Tutte le direzioni cardinali sono coperte. Anche il tetto vetrato per tutti i 32 m di lunghezza. Il peso della facciata complessiva sotenuto da 7 mensole che si trovano sullo zoccolo a terra. I tubi alla base sono 1 m in avanti allo zoccolo. La facciata risulta dunque a sbalzo sullacqua sottostante.

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

La struttura

I controventi strutturali Ad ogni livello (8 m) la struttura legata ai pilastri di cemento con un sistema di tiranti pretesi. Questi controventi seguono lo stesso principio di quelli realizzati per la vetratura. Il cambio di scala e di carichi in gioco, comporta delle modifiche dimensionali e delle scelte adeguate. Limpossibilit di utilizzare cavi ha fatto si che questi siano sostituiti da tondini di ferro pieno, montati a riprodurre la curva parabolica. Verso le facciate est e ovest i tiranti formano una struttura rigida triangolare che ben assolve il compito di resistenza ai carichi laterali.

Sistema Funzionamento del Sistema

Il cambio di scala comporta un dimensionamento diverso anche di distanziatori che diventano qui degli elementi tubolari che assolvono anche il compito di sostenere tutto il peso dei tiranti. Diverso il sistema di controventamento dlla copertura e della facciata esposta a nord. Nel primo caso sono usati dei controventi a croce tesi quel tanto che basta per prevenire il cedimento di questo volume sotto il suo stesso peso. Nel caso della facciata nord il sistema di controventamento affidato ad un diagonale semplice. I controventi comprendono quindi i seguenti elementi: a. Tubi esterni posti a forma di U b. Tiranti pretesi a contrasto dei carichi esterni c. Tiranti pretesi a contrasto dei carichi interni Come detto c e b sono pretesi luno contro laltro. La reazione del sistema avviene accrescendo in un a serie di tiranti la tensione mentre laltro la decresce sino a zero. Il tirante residuo resister allora da solo. La struttura pu subire deformazioni consistenti in due particolare casi limite studiati per le Serre. Caso 1 Forte pressione verso linterno e forte pressione laterale. In questo caso la barra c pu arrivare a perdere la sua tensione. Resta comunque indispensabile per resistere ai carichi laterali. Si ha allora uno spostamento laterale della struttura per poterla rendere nuovamente operativa.

Caso 2 Forte pressione interna che comporta un grande aumento di tensione nei tiranti c. Questo aumento comporta un incremento notevole di compressione degli elementi a. Vinta la resistenza dei tiranti b la struttura si riadatter piegandosi. Se le saldature del tubo frontale fossero fatte male esso potrebbe cedere per effetto del carico di punta. Per evitare questultimo caso si dunque intervenuti sui nodi degli elementi frontali trovando sistemi di saldatura maggiormente controllati.

Caso 1

Caso 1

Caso 2

Caso 2

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

La struttura

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Dalle Serres de la Villette alleSerres de Citron

I progetti di vetro Dopo lesperienza alla Villette, RFR si deic a lungo alla ricerca nel campo del vetro strutturale. Numerosi sono i progetti che fino ad oggi hanno caratterizzato la produzione del gruppo con questo tema ma, vengono riportati qui solo alcuni di questi. I criteri di selezione sono due: da un lato la volont di ricordare solo i progetti nati dalla collaborazione con Peter Rice, morto nel 1992 e padre fondatore del gruppo, dallaltro quello di chiudere con circolarit largomento proponendo in ultima sede il progetto delle Serres del parco Andr Citroen, sempre a Parigi. Questi progetti esprimono bene la nozione di trasparenza e consentono di approfondire con casi pratici i concetti di Processo, Prevedibilit e Gerarchia La trasparenza costituisce di fatto il denominatore comune di tutti questi progetti. La trasparenza pu essere interpretata come lambiguit tra la presenza e lassenza del piano vetrato. In altri termini risponde al contempo a due intenzioni: 1. minimizzare gli ostacoli visivi 2. rendere lo spettatore cosciente della presenza della superficie vetrata e dei suoi sistemi di sospensione. Bisogna aggiunngere ci una considerazione sulla natura riflettente del vetro e sulle sue variazioni sottili tra la trasparenza assoluta e leffetto specchio.

Vista dallinterno delle Serres de la Villette

Vista dallinterno delle Serres del Parc Citroen

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Passerella Lintas Parigi 1985

Si tratta di una passerella di collegamento aereo tra due edifici. Il progetto prevedeva una campata unica, poich non era possibile appoggiarsi sulla terrazza sottostante. La luce da superare di 18 m. La spettacolarit dellarchitettura elevata e deriva dal fatto che essendo la trave posta in orizzontale, possibile appendere un pavimento vetrato. La struttura composta di due tetraedri che si incontrano in un punto a centro della copertura e sono fissati allestremit delledificio esistente. Particolarit dl progetto limposibilit di raggiungere larea con grandi gru. Pertanto la struttura stata pensata smontata in maniera da poter passare attrverso le aperture delledificio.

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Grand Nef Parigi 1986

Grande navata di collegamento tra i corpi di fabbrica della collina nord della Tete Defnse, uno spazio ambiguo cos come le Serre: n interno, n esterno. Sistema di facciate vetrate appese, si caratterizza per luso di un particolare tipo di trave in compertura, chiamata a pesce di acciaio. Questa costituita di due archi tesi luno contro laltro, tenuti da travi di bordo e un ventaglio di tiranti. Interessante il grande studio compiuto per alloggiare i sistemi di manutenzione, necessari in grandi superfici vetrate come queste. Di tutte le soluzioni la pi perticolare un carrello a pedali che scorre su rotaie fisse tra la struttura del tetto e la tenda di copertura.

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Banca Popolare dellOvest e dellArmorica Montgermont 1985

Questo progetto introduce una soluzione particolare. La grande vetrata esposta a sud, e pertanto si richiede un grado di trasparenza elevato, legato ad un oscuramento dallirraggiamento diretto. Inoltre novit fondamentale luso del doppio e triplo vetro camerato. Per risolvere questo problema viene ripensato il bullone articolato e, forti dellesperienza parigina, anche laggancio assume una forma a X moto pi efficiente. La soluzione adottata per loscuramento una facciata arretrata rispetto alla struttura di circa 2 metri. In questa distanza si trovano i sistemi di controventamento per irrigidire la facciata.

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Piramide Rovescia Parigi 1993

Questo intervento si caratterizza per lelevata spettacolarit dela sospensione del volume. Le vetrate, che non devono considerare alcun problema di tenuta stagna, sono sospese attraverso un sistema tubolare di acciaio. Le superfici laterali della piramide sono appesecome cortine a un telaio metallico regolabile ,inserito nella struttura circostante di calcestruzzo. Si tratta di una struttura controventata con tiranti tubolari pieni. La stabilit delle facce ottenuta mediante la naturale rigidit della forma piramidale. Innovazione la possibilit di ruotare le lastre di punta della piramide per facilitare le operazioni di pulizia.

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Bureaux 50 Av. Montaigne Parigi 1993

Questo progetto si distingue, a distanza di qualche anno, per una facciata di vetro ampiamente dissolta e particolarmente sottile. La parete di vetro conclude un atrio di pianta semicircolare, orientato a sud, verso la corte interna adiacente. La struttura portante composta da una serie di tiranti orizzontali, posti uno sopra laltro, ancorati radialmente alle rispettive solette di copertura. Questa disposizione, resa possibile dalla geometria semicircolare delledificio, ha consentito di realizzare cavi particolarmente sottili, e di avere lastre alte 3,80 m. Per alleggerire ulteriormente la facciata e soddisfare il desiderio degli architetti, di riflettere il semicilindro nel vetroper produrre limmagine virtuale di un cilindro intero, i fissaggi sono disposti sul lato esterno della facciata, smussando gli angoli delle lastre. Internamente si ha cos una superficie di vetro completamente piatta.

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Channel 4 Londra, 1993

Progetto di Richard Rogers per la sede del canale televisivo Channel 4. RFR viene coinvolta nella realizzazione dellatrio, realizzazione che si compie con una grande vetrata a semicerchio. In questo progetto si ritorna allattacco a quattro punti con staffa retrostante a collegamento con il controvento. La controventatura segue landamento della soletta semicircolare.

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Serres Citroen Parigi 1993

Il progetto per il Parc Andr Citroen si compone di otto serre: sei piccole dette serre seriali e due grandi serre monumentali. Queste ultimi valorizzano al massimo il sistema studiato per le Serre de la Villette. Sono volumi di 45 m x 15 m x 15 m, nei quali i progettisti hanno voluto estremizzare il contrasto tra materiali antichi (pietra bronzo e legno) e moderni (acciaio e vetro). Le Serre sono basate su una maglia ordinaria, anche se la luce tra i pilastri di 15 m, pilastri connessi esclusivamente allo zoccolo e con una trave perimetrale in testa. Il sistema della vetrata si comporta esattamente come quello de la Villette, si affina per in una duplice gerarchia di capriate. Vi infatti un doppio sistema, orizzontale e verticale, costituito di elementi di compressione tubolari, e elementi di tensione a cavo metallico. Gli elementi verticali hanno il compito di sostenere le compressioni indotte sulla facciata e trasmesse dagli elementi orizzontali. A frenare la tendenza a piegarsi fuori del piano degli elementi orizzontali, dei cavi metallici che corrono pretesi per laltezza della facciata.

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

PROCESSO PREVEDIBILITA' GERARCHIA _ Le Serres de la Villette

Serres Citroen Parigi 1993

Le concezioni strutturali dell'architettura _ Samuele Vaccari

Bibliografia

H. Dutton P . Rice, Il vetro strutturale, Tecniche Nuove Editore, Milano 1991 D. Balkow C. Schittich M. Schuler W. Sobek G. Staib, Atlante del Vetro, UTET, Torino 1999 H. Dutton P . Rice, Structural Glass, Spon Press, New York 2005 www.rfr.fr www.scmf.com.fr www. structuralglass.com www.pilkington.com

Potrebbero piacerti anche

- Assemblaggio A Secco e Componentistica: Info Esci Indice IllustrazioniDocumento94 pagineAssemblaggio A Secco e Componentistica: Info Esci Indice IllustrazioniMartina LoffredaNessuna valutazione finora

- Ahrcos Brochurona LIGHTDocumento96 pagineAhrcos Brochurona LIGHTSalvatore LombardoNessuna valutazione finora

- Cap 8Documento17 pagineCap 8Jonatan Possebon CarvalhoNessuna valutazione finora

- Dispense Di ArchitetturaDocumento32 pagineDispense Di Architetturaproprioio2Nessuna valutazione finora

- Auditorio de Tenerife DesainDocumento7 pagineAuditorio de Tenerife DesainAbdurrahman AbdullahNessuna valutazione finora

- Linee Guida Per La Redazione Di Disegni EsecutiviDocumento173 pagineLinee Guida Per La Redazione Di Disegni Esecutivic_a_lindbergh100% (1)

- Geotecnica e FondazioniDocumento311 pagineGeotecnica e FondazioniMr BrownNessuna valutazione finora

- La Fisica Applicata Agli EdificiDocumento7 pagineLa Fisica Applicata Agli EdificiEduardo BarberaNessuna valutazione finora

- Linee Guida Per La Redazione Di Disegni EsecutiviDocumento5 pagineLinee Guida Per La Redazione Di Disegni Esecutivifrancas92Nessuna valutazione finora

- Particolari ArchitettoniciDocumento86 pagineParticolari ArchitettoniciAlessandro Blanc100% (2)

- Geotecnica e FondazioniDocumento311 pagineGeotecnica e FondazioniMaurizio La Villetta0% (1)

- 2 Colloquiate2016Documento13 pagine2 Colloquiate2016hapsozostuNessuna valutazione finora

- PHD ThesisDocumento499 paginePHD Thesisvirgus87Nessuna valutazione finora

- Manuale Per La Costruzione Dei Muri A SeccoDocumento63 pagineManuale Per La Costruzione Dei Muri A Seccomax billNessuna valutazione finora

- Manuale 2Documento63 pagineManuale 2Roberto Di PietroNessuna valutazione finora

- PARENTI, R. 2002. Dalla Stratigrafia All Archeologia Dell Architettura. Alcune Recenti Esperienze Del Laboratorio SeneseDocumento10 paginePARENTI, R. 2002. Dalla Stratigrafia All Archeologia Dell Architettura. Alcune Recenti Esperienze Del Laboratorio SeneseFrank22Nessuna valutazione finora

- Magenes, Metodi Semplificati Per L'analisi Sismica Non Lineare Di Edifici in MuraturaDocumento100 pagineMagenes, Metodi Semplificati Per L'analisi Sismica Non Lineare Di Edifici in Muraturalupin2013Nessuna valutazione finora

- 31 - Casseri - Semirampanti - Meier-BibioneDocumento7 pagine31 - Casseri - Semirampanti - Meier-Bibioneapi-3840417Nessuna valutazione finora

- Aida Idrizbegovic PHD ThesisDocumento101 pagineAida Idrizbegovic PHD Thesissarmat89Nessuna valutazione finora

- Manuale Auto CADocumento173 pagineManuale Auto CACarlo BasiniNessuna valutazione finora

- 186-Essays and ViewPoint-605-1-10-20200621Documento8 pagine186-Essays and ViewPoint-605-1-10-20200621ESTEBAN PATRICIO HIDALGO JARAMILLONessuna valutazione finora

- Tesi Di Dottorato - Stefano CadoniDocumento533 pagineTesi Di Dottorato - Stefano CadoniGiovanni CaffaroNessuna valutazione finora

- IapaarDocumento21 pagineIapaarlockyzNessuna valutazione finora

- 23 - 009 - Dispensa - Cantiere - Industrializzato - 2008Documento13 pagine23 - 009 - Dispensa - Cantiere - Industrializzato - 2008api-3840417Nessuna valutazione finora

- 3176-Article Text-7693-2-10-20121012Documento10 pagine3176-Article Text-7693-2-10-20121012Vicente FríasNessuna valutazione finora

- A Ghersi, Tecnica Dell Costruzioni Il Cemento Armato, CuenDocumento37 pagineA Ghersi, Tecnica Dell Costruzioni Il Cemento Armato, CuenJacopo TacciniNessuna valutazione finora

- 3a Gli-Spilli FondazioniDocumento41 pagine3a Gli-Spilli FondazioniMarco FasanNessuna valutazione finora

- Prof. Palazzuoli - Tecnologia Delle Costruzioni - Lezione 1Documento72 pagineProf. Palazzuoli - Tecnologia Delle Costruzioni - Lezione 1Paolo BirattaNessuna valutazione finora

- Manifesto 2011Documento2 pagineManifesto 2011Tomas MancinNessuna valutazione finora

- Il Recupero Sostenibile Dell'Edilizia Dei Primi Decenni Del Ventesimo Secolo Mediante Materiali e Tecniche InnovativeDocumento466 pagineIl Recupero Sostenibile Dell'Edilizia Dei Primi Decenni Del Ventesimo Secolo Mediante Materiali e Tecniche InnovativebluenebulaNessuna valutazione finora

- L01 - Il Processo Di DiagnosiDocumento21 pagineL01 - Il Processo Di DiagnosiIrene BiancoNessuna valutazione finora

- Leonardo & Le Strutture ReciprocheDocumento31 pagineLeonardo & Le Strutture ReciprocheGiovanni CataniaNessuna valutazione finora

- Kerak OllDocumento154 pagineKerak Ollmattia cavicchiNessuna valutazione finora

- Vestrut QuadernoTecnicoDocumento36 pagineVestrut QuadernoTecnicoEnmanuel PerezNessuna valutazione finora

- Offsite SmallDocumento238 pagineOffsite SmallMatteo VolpeNessuna valutazione finora

- Analisi e Verifica Di Strutture Esistenti Con Midas GenDocumento105 pagineAnalisi e Verifica Di Strutture Esistenti Con Midas GenannaNessuna valutazione finora

- COMPDYN2023 21125-BellottiEtAlDocumento16 pagineCOMPDYN2023 21125-BellottiEtAlRania HamadNessuna valutazione finora

- La Sicurezza Strutturale PDFDocumento21 pagineLa Sicurezza Strutturale PDFAnonymous ZzdvP5Nessuna valutazione finora

- Principi CostruttiviDocumento51 paginePrincipi CostruttiviAida Cristina CaramihaiNessuna valutazione finora

- Filosofia Dell'ArchitetturaDocumento34 pagineFilosofia Dell'ArchitetturamNessuna valutazione finora

- Arketipo. Tecnologie Per La RicostruzioneDocumento84 pagineArketipo. Tecnologie Per La RicostruzioneGiuseppe GentileNessuna valutazione finora

- Il Metodo Del Percorso Del CaricoDocumento36 pagineIl Metodo Del Percorso Del CaricoginoNessuna valutazione finora

- LUDWIG HILBERSEIMER - MIES VAN DER ROHE - Documenti GoogleDocumento14 pagineLUDWIG HILBERSEIMER - MIES VAN DER ROHE - Documenti GoogleIlias ArradNessuna valutazione finora

- 1.1 IntroDocumento28 pagine1.1 IntroDanielParadiseNessuna valutazione finora

- De Panicis Enrico - Il DecostruttivismoDocumento18 pagineDe Panicis Enrico - Il DecostruttivismoBALLERINO82Nessuna valutazione finora

- Settimana 10. Concezione Strutturale - StrutturaDocumento47 pagineSettimana 10. Concezione Strutturale - StrutturaAntonio BenigniNessuna valutazione finora

- Le Scale Negli Edifici Storici Criteri e Tecniche Di ConsolidamentoDocumento22 pagineLe Scale Negli Edifici Storici Criteri e Tecniche Di ConsolidamentobeadottoNessuna valutazione finora

- 6.1 - Numerical and Experimental Investigations of - En.itDocumento30 pagine6.1 - Numerical and Experimental Investigations of - En.itroccaNessuna valutazione finora

- Coperture 1 ParteDocumento60 pagineCoperture 1 ParteFrancesco RondinelliNessuna valutazione finora

- LineeGuidaBADocumento52 pagineLineeGuidaBAAnna Di FlumeriNessuna valutazione finora

- PortfolioDocumento24 paginePortfolioAlice UbialiNessuna valutazione finora

- Analisi Di Strutture Con Controventi DissipativiDocumento13 pagineAnalisi Di Strutture Con Controventi DissipativiBrooke CraigNessuna valutazione finora

- Conservazione vs innovazione: L’inserimento di elementi tecnologici in contesti storiciDa EverandConservazione vs innovazione: L’inserimento di elementi tecnologici in contesti storiciNessuna valutazione finora

- Virtual Experience: La realtà virtuale nel mondo dell’arteDa EverandVirtual Experience: La realtà virtuale nel mondo dell’arteNessuna valutazione finora

- I batteri nel restauro: I principi, l'esperienza di laboratorio e i casi studio applicati dalla biopulitura al bioconsolidamentoDa EverandI batteri nel restauro: I principi, l'esperienza di laboratorio e i casi studio applicati dalla biopulitura al bioconsolidamentoNessuna valutazione finora

- Architettura PostDecostruttivista (Vol. 1): La linea della complessitàDa EverandArchitettura PostDecostruttivista (Vol. 1): La linea della complessitàNessuna valutazione finora

- Città Europea in Evoluzione. 12 Milano Grande BicoccaDa EverandCittà Europea in Evoluzione. 12 Milano Grande BicoccaNessuna valutazione finora

- La forma dell'energia: La ex sottostazione di trasformazione di energia elettrica 120/40 KW a Peretola, FirenzeDa EverandLa forma dell'energia: La ex sottostazione di trasformazione di energia elettrica 120/40 KW a Peretola, FirenzeNessuna valutazione finora

- Ordine Ingegneri Forlì-Cesena Compendio Alla Tariffa Agosto 2011 Rev.6Documento35 pagineOrdine Ingegneri Forlì-Cesena Compendio Alla Tariffa Agosto 2011 Rev.6Marco FoglieriNessuna valutazione finora

- Quaderno 02 Murature DallA Alla ZDocumento71 pagineQuaderno 02 Murature DallA Alla ZMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- Tavola - 4 - Intervento Di Adeguamento SismicoDocumento1 paginaTavola - 4 - Intervento Di Adeguamento SismicoMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- 1 Bando Di Selezione 2017-2018 INGEGNERIE - DeSIGN InsegnamentiDocumento8 pagine1 Bando Di Selezione 2017-2018 INGEGNERIE - DeSIGN InsegnamentiMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- SCHEDA TECNICA EN 1090 2 Ediz. 2018 - 2Documento4 pagineSCHEDA TECNICA EN 1090 2 Ediz. 2018 - 2Marco FoglieriNessuna valutazione finora

- b01 Relazione TecnicaDocumento15 pagineb01 Relazione TecnicaMarco FoglieriNessuna valutazione finora

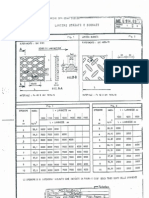

- Grigliato Tabelle PortataDocumento30 pagineGrigliato Tabelle PortataMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- Tavola 1 Planimetria GeneraleDocumento1 paginaTavola 1 Planimetria GeneraleMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- Ipotesi Carico 1Documento25 pagineIpotesi Carico 1raaafNessuna valutazione finora

- Atti Del Convegno AssocompositiDocumento385 pagineAtti Del Convegno AssocompositiMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- Tipologie Di SolaioDocumento42 pagineTipologie Di SolaioMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- I 20 Errori Piu Comuni in Un Curriculum in Inglese1Documento8 pagineI 20 Errori Piu Comuni in Un Curriculum in Inglese1Marco FoglieriNessuna valutazione finora

- Tavola 2 PianteDocumento1 paginaTavola 2 PianteMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- Tavola 3 Sezioni ProspettiDocumento1 paginaTavola 3 Sezioni ProspettiMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- Strutture in LegnoDocumento51 pagineStrutture in LegnoMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- Tipologie Di SolaioDocumento42 pagineTipologie Di SolaioMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- .7516-E.Documento1 pagina.7516-E.Marco FoglieriNessuna valutazione finora

- IP09 Min Salute MassofisioterapistaDocumento6 pagineIP09 Min Salute MassofisioterapistaMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- LineeGuida DichiarazioneIdoneitaStaticaDocumento11 pagineLineeGuida DichiarazioneIdoneitaStaticaMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- 4001242958-A Relazione Tecnico Illustrativa e Quadro Economico-2Documento12 pagine4001242958-A Relazione Tecnico Illustrativa e Quadro Economico-2Marco FoglieriNessuna valutazione finora

- PizzoDocumento27 paginePizzoMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- Progettare in Zona SismicaDocumento20 pagineProgettare in Zona SismicaMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- Lamiera BugnataDocumento2 pagineLamiera BugnataMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- Consolidamento MuratureDocumento69 pagineConsolidamento MuratureMarco Foglieri100% (1)

- Prove Su Cordoli Di Sommita in Muratura Armata Mediante Tessuto in AcciaioDocumento3 pagineProve Su Cordoli Di Sommita in Muratura Armata Mediante Tessuto in AcciaioMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- b122 6946 FileDocumento51 pagineb122 6946 FileMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- DGR 489Documento5 pagineDGR 489Marco FoglieriNessuna valutazione finora

- Linee Guida Rischio SismicoDocumento70 pagineLinee Guida Rischio SismicoGuido FurlanNessuna valutazione finora

- NTA CesenaDocumento84 pagineNTA CesenaMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- NtaDocumento57 pagineNtaMarco FoglieriNessuna valutazione finora

- Rivestire in OracoverDocumento13 pagineRivestire in Oracoveralfreale744677Nessuna valutazione finora

- TavoleDocumento14 pagineTavoleJuan David LizardoNessuna valutazione finora

- DTI-IE 2021-22 09 Lez GPS Toll DimDocumento85 pagineDTI-IE 2021-22 09 Lez GPS Toll DimLorenzo BellèNessuna valutazione finora

- VM Gruppo VM-DucatiDocumento28 pagineVM Gruppo VM-DucatiJOSEALBERICHNessuna valutazione finora

- Stata Comandi Per StudentiDocumento11 pagineStata Comandi Per StudentiCara MellaNessuna valutazione finora

- CR SpiderMax GT 500 Euro 3Documento46 pagineCR SpiderMax GT 500 Euro 3costablancaNessuna valutazione finora

- LimitatoriDocumento8 pagineLimitatoriFabrizio MitruccioNessuna valutazione finora

- bt01 PDFDocumento2 paginebt01 PDFAleix Adriani JouNessuna valutazione finora