Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Approfondimenti Sul Poema Cavalleresco

Caricato da

Maria Luisa0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)

147 visualizzazioni7 pagineCopyright

© © All Rights Reserved

Formati disponibili

DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formati disponibili

Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd

0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)

147 visualizzazioni7 pagineApprofondimenti Sul Poema Cavalleresco

Caricato da

Maria LuisaCopyright:

© All Rights Reserved

Formati disponibili

Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd

Sei sulla pagina 1di 7

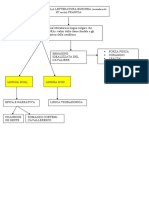

Approfondimenti sull’evoluzione del poema cavalleresco dal Cinquecento

Ridimensionamento ‘sostanziale’ e nascita di un mito

Nel Cinquecento l’età d’oro della cavalleria inizia a tramontare. L’avanzare incessante

della tecnologia, da cui discende l’estrema importanza sul campo di battaglia di

archibugieri e artiglieria, minò sempre più alla base l’efficace utilizzo del cavaliere. Poter

colpire e neutralizzare un nemico a distanza, senza nemmeno doversi avvicinare per

ingaggiare un duello, comportava ovviamente una drastica diminuzione di perdite. Con ciò,

però, veniva a macchiarsi e addirittura annullarsi il vecchio codice d’onore guerresco, dato

che l’esito della guerra non era più frutto della prodezza dei combattenti, né fonte di

prestigio personale: da ciò deriva la condanna delle armi da fuoco di due degli autori più

grandi che si sono occupati di materia cavalleresca, ARIOSTO e CERVANTES.

Paradossalmente, però, ad una perdita d’importanza “sostanziale”, in epoca

rinascimentale e post-rinascimentale si assiste ad uno sfrenato interesse e recupero della

figura del cavaliere. Oltre ai grandi autori, dei quali quelli sopra citati possono essere un

esempio significativo, anche quelli minori o in ogni caso meno conosciuti si cimentano in

opere che presentano nel loro nucleo tematico la figura del cavaliere. Per tutti, valga

l’Amadigi di Gaula, comparso per la prima volta a Saragozza nel 1508. Il cavaliere diviene

un’immagine di potere e divertimento spettacolare che evoca valori di cortesia e prodezza.

Se da un lato, quindi, il mito dell’eroe a cavallo veniva sgretolandosi sotto i colpi della

modernità e dell’innovazione tecnologica, d’altra parte continuava ad agire immutato

nell’immaginario di migliaia di nobili, funzionari, intellettuali.

L’immaginario italiano nel Rinascimento maturo

La figura ideale del cavaliere, in epoca rinascimentale, appare legata non più al motivo

guerresco ma all’ambiente cortese. A riprova di ciò basti considerare che in Italia il mito

cavalleresco fu rilanciato inizialmente da BOIARDO, immerso nella corte estense di

Ferrara, e non già da un intellettuale come PULCI, operante in un ambiente prettamente

borghese, quale quello fiorentino.

Il cavaliere, in questo frangente, diviene colui che insegue l’amore per una dama; in tal

modo si dà adito al recupero, nella letteratura cavalleresca, di uno dei generi caratteristici

della cultura cortese: la lirica d’amore. Nell’Orlando Innamorato, è il cavaliere omonimo a

dichiarare che le armi sono il “primo onore” di un cavaliere ma un ruolo fondamentale nella

formazione lo hanno anche le “lettere”; il cavaliere condivide quindi i valori del mondo

cortigiano.

Nell’opera di Ariosto, poi, i duelli si risolvono in spettacolo e intrattenimento per i lettori,

annullando ogni valore militare alla scena.

Ma d’altra parte, non sono da escludere riferimenti polemici con la vita di corte. Sempre

Ariosto, ad esempio, rappresenta due mori (e quindi infedeli), Cloridano e Medoro, animati

da una ferrea devozione verso il loro signore e da un eroismo che i cortigiani, ipocriti e

opportunisti, ignorano. La figura letteraria del cavaliere, dunque, agisce come mito,

esempio morale e atto d’accusa verso la società contemporanea.

Tradizione cavalleresca ferrarese

La corte estense di Ferrara, una delle più alte e concrete realtà del mondo feudale

padano, era luogo strategico e culturale di estrema importanza; una gemma incastonata

tra gli Stati di Milano, Venezia e Mantova a Nord e quello fiorentino a Sud. Oltre a ciò,

Ferrara fu anche un solidissimo punto di riferimento per la tradizione cavalleresca,

carattere alimentato dagli stessi Estensi che avevano allestito una delle biblioteche più

fornite di romanzi francesi e poemi franco-veneti. Ciò denota l’adozione di una precisa

politica culturale, in cui l’esaltazione della cortesia e della nobiltà doveva avvenire tramite

le avventure cavalleresche; e, di più, si pensava che ciò potesse favorire l’instaurazione di

ottimi rapporti tra il duca Ercole I e la piccola nobiltà feudale da cui era circondato. Da ciò

deriva un gusto cavalleresco cortigiano fine e raffinato, l’ambiente ideale per le opere di

Boiardo e Ariosto.

Matteo Maria Boiardo (1441 – 1494)

Conosciuto dai più per la stesura del poema Orlando Innamorato, in qualche modo

precursore del “Furioso” ariostesco, Boiardo apparteneva alla piccola nobiltà feudale,

essendo conte dell’esiguo territorio di Scandiano. Il poema vide la luce all’inizio del

soggiorno ferrarese, sotto la spinta decisiva dello stesso duca Ercole d’Este, ma restò poi

monco in seguito alla scesa di Carlo VII in Italia, latore del grande periodo di decadenza

della penisola.

Boiardo operò una contaminazione tra materia carolingia e componenti arturiane,

conformemente al gusto di una corte come quella di Ferrara. È ovvia l’influenza della

letteratura epica francese e dei cantari, anche se egli stesso dichiarò più volte di rifarsi ad

un libro di TURPINO, un vescovo cui si attribuiva una Vita di Carlo Magno; sembra, però,

dal tono scherzoso, che ciò valesse solo ad allargare i confini fiabeschi della narrazione.

La maggior parte dei critici è concorde nel ritenere che la poetica boiardesca si fondi sulla

superiorità del mondo cavalleresco bretone rispetto all’universo carolingio, dal che deriva

l’accentuazione per il tema amoroso (presente fin dal titolo), sulla nostalgia del mondo

cavalleresco di cui alcuni valori si ritengono ancora ben presenti, sul motivo encomiastico,

che nella narrativa in ottave segnò il passaggio definitivo al poema cavalleresco

d’impronta umanistico cortigiana.

Una precisa esemplificazione dell’idea che Boiardo, e l’intero ambiente culturale di cui è

permeata la sua opera, dovessero avere della figura del cavaliere, si ritrova nel canto XVIII

del primo libro, più precisamente tra le ottave 37 e 55.

Nel bel mezzo di uno dei tantissimi duelli di cui è costellato il poema, Orlando e Agricane,

re di Tartaria, vengono sorpresi dalla notte incombente. È a questo punto che, “come

fosse tra loro antica pace”, decidono d’interrompere lo scontro; si sdraiano su un prato e

danno corso ad una civilissima conversazione. Oggetto di tale discussione è quale sia

l’educazione migliore, quella interamente dedicata alle armi (come è per Agricane, per il

quale vale il detto “tanto saccio quanto mi conviene”), oppure quella che riesce a mediare

tra quest’ultima e i valori della cultura (perché “…l’arme son de l’omo il primo onore… ma il

saper lo adorna come un prato il fiore…”). A differenza dei paladini carolingi, infatti, i

cavalieri rinascimentali uniscono al valore militare l’interesse per i valori della cultura e

dell’amore.

Boiardo, se da un lato chiude definitivamente e per sempre l’esperienza del romanzo

cavalleresco medievale, dall’altro apre la strada ad un modello di poema cavalleresco che

troverà la sua punta di diamante nell’opera di Ariosto

Ludovico Ariosto (1474 – 1533)

In Ariosto si è spesso individuata la rappresentazione più emblematica e riuscita dello

spirito rinascimentale, visto come momento di equilibrio e di armonia. A differenza dei più

grandi poeti della letteratura precedente, dalle grandiose esperienze di vita (Dante,

Petrarca), la figura di Ariosto sembra piuttosto comune e lontana da pose letterarie e

autocelebrative. Egli non ha illusioni circa il potere e il prestigio dell’intellettuale, ridotti

ormai al lumicino in quanto assorbiti dalla civiltà delle corti.

Il suo capolavoro, universalmente riconosciuto, è l’Orlando Furioso”, ideale continuazione

dell’opera boiardesca. Ariosto si adeguò alla strutturazione in ottave, tendenza inaugurata

dal suo predecessore, ma i motivi sottesi vanno sicuramente più in là del semplice

intrattenimento. Il poema, infatti, segue tre linee fondamentali: la guerra tra cristiani e

saraceni, l’amore del paladino cristiano Orlando per la bella e spietata Angelica, il motivo

encomiastico sotteso dall’amore tra Ruggiero (mitico capostipite degli Estensi) e

Bradamante. È indicativo dell’ideologia ariostesca il fallimento di tutte le ricerche e i

desideri dei protagonisti: la complessità del reale e le sue multiformi apparizioni possono

essere contrastate, pur se solo parzialmente, solo con la serenità e il distacco.

Insomma, se il Furioso si ricollega ai valori cortigiani-cavallereschi, tuttavia esprime la

presa di coscienza di una crisi incontrovertibile, di una rottura dell’equilibrio. È proprio essa

che spinge Ariosto a rappresentare i suoi cavalieri come individui protesi al

raggiungimento del loro massimo utile, ben lontani da quegli alti valori presenti nelle opere

precedenti: per il Furioso si potrebbe a ragione parlare di umorismo nei confronti del

cavaliere.

Fin dal primo canto, infatti, la guerra santa ricopre uno spazio veramente marginale. I

cavalieri, distogliendosi dalla battaglia, vengono meno al loro dovere: proprio in questo

senso si intravede la rappresentazione di un “realistico individualismo cortigiano”

(Luperini). La guerra tra fedeli e infedeli, l’essere “di fè diversi” non ha alcuna importanza

nel poema ariostesco, come dimostra l’accordo tra Rinaldo e Ferraù. Non contano più le

grandi opposizioni dell’epica carolingia, ma la comune appartenenza a una casta feudale,

quella dei cavalieri; la condivisione del codice di comportamento cavalleresco assume un

valore specifico. L’accordo tra esponenti di fedi ed eserciti diversi, insomma, vale come

modello per il ceto cortigiano cinquecentesco.

Tradizione cavalleresca fiorentina

La grande differenza che intercorreva tra l’ambiente fiorentino e quello ferrarese risiedeva

fondamentalmente in quella che, in termini odierni, è definibile forma di Stato. A Ferrara

era presente una stabile e solida corte, sostenuta dal potere degli Estensi; a Firenze,

invece, vigeva una tradizione fortemente borghese, basata sul Comune prima e sulla

Signoria medicea poi. Questo elemento è fondamentale per capire l’ottica in cui è visto il

cavaliere in questo importante centro culturale italiano.

Il pioniere del gusto cavalleresco fu ANTONIO PUCCI (1310 – 1388), il quale aveva

contaminato il cantare medievale con un gusto fiabesco, onde renderlo adatto alle

esigenze di intrattenimento del pubblico borghese. Questa prima esperienza, tuttavia, pare

ancora molto simile al destino che il cantare ebbe nel contesto culturale cortese padano.

La radicale trasformazione del cantare in poema cavalleresco si legò all’instaurazione

della Signoria medicea, e fu opera soprattutto di LUIGI PULCI (1461 – 1484). Fu egli un

autore abbastanza affermato all’interno della casata dei Medici, benvoluto soprattutto dalla

madre di Lorenzo, Lucrezia Tornabuoni. La rivoluzione che Pulci portò all’interno del

genere cavalleresco fu assoluta rispetto al passato, alla tradizione carolingia: la sua opera

si dipinse di tratti spiccatamente comici e parodici, in modo da risultare adeguata

all’intrattenimento della brigata medicea. L’opera di cui si parla è il Morgante, il cui titolo si

è imposto in conseguenza dell’immenso gradimento popolare per il gigante omonimo,

anche se va incontro alla morte appena nel XX canto. Il vero protagonista è Orlando (è

chiara qui una ripresa formale della materia carolingia), il quale nel liberare un’abbazia

uccide due giganti mentre il terzo, Morgante appunto, convertitosi alla religione cristiana,

diviene il suo scudiero.

La matrice comica si rinviene in svariati elementi: ad esempio, nell’arma utilizzata da

Morgante, un batacchio prelevato da una campana; nella morte di Margutte, un mezzo

gigante che accompagna Morgante, causata dal troppo ridere nel vedere una scimmia

infilarsi i suoi stivali; nella morte dello stesso Morgante, ucciso dal morso di un semplice

granchietto.

Pur risentendo la narrazione di un andamento discontinuo, sorretto da miracoli ed

avvenimenti magici, l’importanza di quest’opera risiede nell’aver portato alle estreme

conseguenze i tratti umoristici contenuti in nuce nell’opera ariostesca ed essersi posta

come il principale referente per successive opere le quali guardano alla figura del

cavaliere nella medesima direzione: basti pensare al Baldus di FOLENGO, o i successivi

Gargantua e Pantagruele di RABELAIS e il Don Chisciotte di CERVANTES.

L’epica carolingia, infatti, in questi poemi fu illuminata nei suoi termini più bassi e grezzi,

propri della prospettiva borghese. L’intento parodico non fu organicamente ricercato,

piuttosto è da notare la rilevanza di ironia e simpatia che si alternano verso il mondo

cavalleresco. La comicità è prodotta, in questo periodo, dalla deviazione dalla normalità,

dal gusto per l’eccessivo e l’iperbolico, piuttosto che da una polemica verso il mondo

cavalleresco. Un mutamento fondamentale, diretto in tal senso, è da ricercare nella scelta

dei personaggi: il gigante occupa il posto dell’orco rinascimentale, con un deciso cambio di

segno assiologico. Se l’orco era destinato ad essere sconfitto dal cavaliere-eroe, il gigante

è protagonista di una nuova epopea, quasi una parodia dell’avventura cavalleresca.

L’eredità di Pulci fu raccolta da TEOFILO FOLENGO (1491 – 1544), autore mantovano,

abbastanza conosciuto ma artisticamente ben lontano dal suo illustre predecessore latino.

Nel Baldus egli focalizzò la narrazione attorno ad un mondo rusticano abbastanza

realistico, a cui assimilò gli aspetti carnevaleschi della cultura popolare; nello stesso

tempo, tale mondo dominato dalla violenza e dall’eccesso, è contrapposto a situazioni

tradizionali dell’epica classica, continuamente accennate. A riprova di ciò, basti

considerare che il cavaliere Baldus è accompagnato dal gigante Cingar (modellato sul

Morgante di Pulci) e da un essere mezzo uomo e mezzo cane. Con la fusione di epico e

burlesco, insomma, Folengo tentò di costituire un anti-modello rispetto all’impianto

classicheggiante del modello ariostesco.

Il cavaliere della Controriforma

Un parziale ritorno all’ordine fu dovuto all’atmosfera di rigida austerità che scaturì dal

Concilio di Trento (1545 – 1563). L’affermazione della riforma luterana e le frequenti

accuse contro la corruzione della Chiesa avevano indotto questo immenso riordino, sul

piano sia organizzativo sia dottrinale. La Chiesa tentò, spesso di comune accordo con il

potere politico, di attuare un’organizzazione capillare atta a controllare ideologicamente il

popolo, uniformarlo e omogeneizzarlo secondo non solo regole e dottrine, ma soprattutto

modelli di vita e condotta.

Nelle alte sfere del potere ecclesiastico si sentiva, infatti, la forte necessità di offrire

modelli di comportamento che fossero ben riconoscibili nella vita di ogni giorno, tali da

assumere il valore di riferimenti religiosi capaci di sostituire la vecchia visione pagana del

mondo.

Considerando tutto ciò, ben si può intuire come la locuzione “cavaliere della fede” sia la

più appropriata per descrivere la rappresentazione che di tale figura propone TASSO. Il

grande poeta sorrentino (1544 – 1595) sviluppa la sua opera più rappresentativa e

conosciuta, la Gerusalemme Liberata, all’interno dei rapporti che per vario tempo lo

legarono alla corte estense di Ferrara.

Argomento del poema è la prima crociata, bandita da Urbano II nel 1095 e conclusasi nel

1099 sotto la guida militare di Goffredo di Buglione. Il successo dell’esercito cristiano

aveva permesso ai crociati di espugnare Gerusalemme e riconquistare il Santo Sepolcro

ma, al di là del semplice fatto storico, ad ogni personaggio Tasso dona una caratteristica

tale da rappresentare un modello, positivo o negativo, nei contorni della politica culturale

attuata dalla Chiesa per mezzo dei gesuiti.

Goffredo di Buglione, ad esempio, è l’emblema più calzante del guerriero santo secondo

l’etica controriformistica. Ma l’uomo della controriforma che non ha dimenticato e

rimpiange i vecchi valori laici e mondani è rappresentato da tutti gli altri cavalieri: in loro c’è

la continua scissione tra la ricerca di un piacere individuale e il dovere di obbedire ad un

ordine collettivo. Il cavaliere della fede è il totale capovolgimento, ideologico e assiologico,

del cavaliere cortigiano di Ariosto.

A Rinaldo, ritenuto fondatore della casa d’Este, si collega l’intento encomiastico; è un

personaggio più strettamente legato alla tradizione cavalleresca e cortese. La fonte di

minaccia morale è rappresentata dal desiderio di onore e gloria, capace di fuorviarlo dagli

obiettivi religiosi della guerra.

Tancredi, pur essendo un guerriero cristiano, è l’antitesi di Rinaldo; suggestionato dalla

propria interiorità malinconica e stregato dall’amore per la bella guerriera pagana Clorinda,

subisce l’influsso di tali sentimenti fino all’autodistruzione, causando inconsapevolmente la

morte in un duello proprio della sua amata.

I pagani paiono portatori di un’istanza ancora primitiva di eroismo, legata ai principi più

elementari della tradizione cavalleresca. È proprio questa caratterizzazione umana a

rendere la loro fine ancora più tragica.

Oltre all’analisi dei personaggi, un ulteriore elemento che permette d’intendere fino a che

punto la cavalleria fosse posta sotto una lente “religiosa” è la presenza del meraviglioso.

Esso non è più inteso come elemento totalmente inverosimile, alla maniera

rinascimentale, bensì come manifestazione delle forze celesti e infernali, simbolo dunque

della lotta tra bene e male. Il racconto si ammanta così di un significato religioso. Un

esempio può essere il seguente: mentre l’esercito attende in Libano la fine dell’inverno,

appare a Goffredo l’arcangelo Gabriele che lo esorta ad assumere il comando delle truppe

e a sferrare l’attacco determinante a Gerusalemme. I cristiani, dopo aver ascoltato la

narrazione del sogno, accettano di eleggere Goffredo loro capo.

A conclusione, mi pare utile citare un ampio brano del Luperini, il quale esamina il

“Furioso” seguendo schemi concettuali prettamente psicoanalitici:

La coscienza è uno spazio in cui si annida una tensione tra forze e valori moralmente

positivi ed altri connotati negativamente. È a questa zona oscura che si oppone l’eroismo

dei cavalieri. E ciò vale tanto per quelli cristiani che per gli infedeli, con l’unica differenza

che questi ultimi sono destinati a perdere tale lotta, essendo loro preclusa la sublimazione

dei valori cristiani; è questa la profonda disperazione di cui sono portatori gli eroi infedeli.

Soltanto la religione indica un itinerario di salvezza per preservare identità ed equilibrio.

Ma è l’unione di eroismo e religione che può realizzare la vera attribuzione di senso alle

cose. Proprio la necessità di vivere in modo agonistico e tormentato la vita religiosa ne

costituisce il carattere sofferto e tormentato. L’eroismo serve a forzare la realtà

vincendone l’insensatezza, la religiosità a entrare in contatto con le forze inquietanti della

natura senza esserne divorati: solo i due atteggiamenti uniti garantiscono la possibilità di

trovare un valore solido ed autentico.

L’ultimo cavaliere

In Spagna la materia cavalleresca conobbe un successo almeno pari a quello riscosso

nella penisola italiana, con l’unica differenza del privilegio dato alla prosa piuttosto che alla

poesia.

La prima stampa dell’Amadigi di Gaula di GARCIA RODRIGUEZ DE MONTALVO risale al

1508. Si tratta della storia d’amore tra il cavaliere Amadigi e Oriana, intessuta di varie

peripezie, magie e incantesimi: elementi caratteristici del romanzo cavalleresco. Con tale

poema, Montalvo intese celebrare una cavalleria ormai totalmente allo sbando, sulla via

definitiva del tramonto: tale contesto avvolge l’opera dell’ultimo grande autore che pose al

centro della narrazione un cavaliere, MIGUEL DE CERVANTES.

L’aspetto della decadenza reale è qualificante del Don Chisciotte, nel quale si inserisce un

processo di dissolvimento irreversibile che trova compimento agli inizi del Seicento.

L’elaborazione del poema si staglia sullo sfondo della grande crisi che investì la Spagna

tra il 1598 e il 1620, in quel particolare arco temporale a cavallo tra Rinascimento maturo e

Barocco definito Manierismo. La vicenda narra di un povero hidalgo di provincia, di circa

cinquant’anni. La sua mania, o sarebbe meglio definirla ossessione, è rappresentata dallo

sfrenato interesse per i romanzi cavallereschi, divorati giorno e notte; ma con ciò egli

giunge ad inaridirsi il cervello, a “perdere il giudizio”, tanto che si definisce cavaliere

errante, completamente immerso nel suo mondo fantastico.

Don Chisciotte è legato non solo ad un’ideologia tramontata ma ad un intero stile di vita di

cui non è più partecipe. Crede di combattere per il bene e la giustizia, come nell’episodio

in cui scambia per giganti feroci dei mulini a vento, in un mondo che in realtà non ha più

bisogno di lui. Le folli avventure partorite dalla sua fantasia servono innanzi tutto ad

ovviare ad una realtà modesta e triste.

Dopo aver affrontato le peripezie più strambe, in punto di morte, rinnega tutto ciò cui era

stato legato, affermando di chiamarsi “…Alonso Quijiano, a cui i costumi meritano il nome

di Buono…”, e rinnega tutte le “…squallide letture dei detestabili libri cavallereschi…”. La

letteratura lo converte ad una vita devota, cosi che gli è concesso morire in maniera più

serena. Si concretizzano, in tal maniera, i principi controrifomistici già operanti in Tasso.

La follia di Don Chisciotte risiede nella lettura dei libri cavallereschi, contro i quali sembra

che si scagli l’accusa di Cervantes. La vera critica si scaglia, invece, contro l’utilizzo che di

questi si fa. In buona sostanza, l’autore biasima l’identificazione tra vita reale e vita ideale,

il voler adeguare i principi e i valori di quest’ultima alla prima.

Potrebbero piacerti anche

- Orlando FuriosoDocumento2 pagineOrlando Furiosollyra42Nessuna valutazione finora

- Epica CavallerescaDocumento8 pagineEpica CavallerescaPaula Srecko JurisicNessuna valutazione finora

- Letteratura Delle OriginiDocumento4 pagineLetteratura Delle Originititti ebellaNessuna valutazione finora

- L'età CorteseDocumento6 pagineL'età CortesenicolasgueraNessuna valutazione finora

- Riassunto Terzo Volume BaldiDocumento69 pagineRiassunto Terzo Volume BaldialvinNessuna valutazione finora

- Letteratura e Musica Dei Trovatori e TrovieriDocumento5 pagineLetteratura e Musica Dei Trovatori e TrovieriMichele FerrariNessuna valutazione finora

- Poema EpicoDocumento5 paginePoema EpicoAlin CesantiNessuna valutazione finora

- LalomiaDocumento13 pagineLalomiaMauraNessuna valutazione finora

- Ludovico Ariosto e "Orlando Furioso"Documento2 pagineLudovico Ariosto e "Orlando Furioso"Letizia RotondoNessuna valutazione finora

- Cavalieri E Cavalleria Nel Medioevo - Jean FloriDocumento146 pagineCavalieri E Cavalleria Nel Medioevo - Jean FloriehimarNessuna valutazione finora

- Dall'Epica Medievale Cavalleresca Al Poema Epico RinascimentaleDocumento14 pagineDall'Epica Medievale Cavalleresca Al Poema Epico RinascimentaleEdvige ForinoNessuna valutazione finora

- 07-03-19 Letteratura ItalianaDocumento3 pagine07-03-19 Letteratura ItalianaAlessandra NoceraNessuna valutazione finora

- La Morte Di OrlandoDocumento6 pagineLa Morte Di OrlandoBianca PavelNessuna valutazione finora

- Letteratura ItalianaDocumento44 pagineLetteratura ItalianaFernanda MartinsNessuna valutazione finora

- Callino e TirteoDocumento4 pagineCallino e TirteocuomoidaNessuna valutazione finora

- Epigrammi: Un'attenta riflessione sulle condizioni di vita dell'uomo contemporaneo in 300 epigrammi risolti nei versi della quartinaDa EverandEpigrammi: Un'attenta riflessione sulle condizioni di vita dell'uomo contemporaneo in 300 epigrammi risolti nei versi della quartinaNessuna valutazione finora

- Letteratura CorteseDocumento3 pagineLetteratura Cortesesabrine.chellyrsNessuna valutazione finora

- Arcadia Di Virgilio e SannazaroDocumento2 pagineArcadia Di Virgilio e SannazaroEmidio La GattaNessuna valutazione finora

- Letteratura di guerra. Testi, eventi, protagonisti dell’arte della guerra dall’Umanesimo al RisorgimentoDa EverandLetteratura di guerra. Testi, eventi, protagonisti dell’arte della guerra dall’Umanesimo al RisorgimentoNessuna valutazione finora

- Italian Sword&Sorcery: La via italiana all'heroic fantasyDa EverandItalian Sword&Sorcery: La via italiana all'heroic fantasyNessuna valutazione finora

- Chanson de RolandDocumento5 pagineChanson de RolandHessam Sepasi TehraniNessuna valutazione finora

- Il Poema CavallerescoDocumento4 pagineIl Poema CavallerescoAntonella SolombrinoNessuna valutazione finora

- Opere Petrarca SecondarieDocumento12 pagineOpere Petrarca SecondarieGraziano LanzideiNessuna valutazione finora

- Il NovelDocumento6 pagineIl NovelLisa TaschbachNessuna valutazione finora

- Mappa Lingua D'oc e D'oilDocumento5 pagineMappa Lingua D'oc e D'oilFRANCESCA PUDDUNessuna valutazione finora

- I FabliauxDocumento1 paginaI FabliauxVanessa TrustNessuna valutazione finora

- 6393 Candidi Soles Generi AltriDocumento4 pagine6393 Candidi Soles Generi AltriHayley Catnip ChanNessuna valutazione finora

- Passaggi in Grecia: sulle tracce della storia modernaDa EverandPassaggi in Grecia: sulle tracce della storia modernaNessuna valutazione finora

- Spunti per ulteriori ricerche sulla protostoria di Roma Parte IDa EverandSpunti per ulteriori ricerche sulla protostoria di Roma Parte INessuna valutazione finora

- Ciclo BretoneDocumento8 pagineCiclo BretonealessandraaccardoNessuna valutazione finora

- Orlando FuriosoDocumento2 pagineOrlando FuriosoGiovanni MastelloneNessuna valutazione finora

- AriostoDocumento19 pagineAriostoRosannaNessuna valutazione finora

- Guida alla lettura ... Il Romanzo Gotico e oltre: breve storia del romanzo gotico inglese e suoi sviluppiDa EverandGuida alla lettura ... Il Romanzo Gotico e oltre: breve storia del romanzo gotico inglese e suoi sviluppiNessuna valutazione finora

- Età CorteseDocumento5 pagineEtà CorteseRita SorrentinoNessuna valutazione finora

- Le undicimila verghe. Il manifesto dell'erotismoDa EverandLe undicimila verghe. Il manifesto dell'erotismoNessuna valutazione finora

- Cavalleria e Letteratura (Cur. Zanichelli)Documento11 pagineCavalleria e Letteratura (Cur. Zanichelli)Roberto SchiavolinNessuna valutazione finora

- Antiquarie Prospettiche Romane: Composte per Prospettivo Milanese DipintoreDa EverandAntiquarie Prospettiche Romane: Composte per Prospettivo Milanese DipintoreNessuna valutazione finora

- La leggenda e le eroiche, allegre e gloriose avventure d'Ulenspiegel e di Lamme Goedzak nel paese delle Fiandre e altrove (illustrato)Da EverandLa leggenda e le eroiche, allegre e gloriose avventure d'Ulenspiegel e di Lamme Goedzak nel paese delle Fiandre e altrove (illustrato)Nessuna valutazione finora

- 194395-Text de L'article-270327-1-10-20101004Documento17 pagine194395-Text de L'article-270327-1-10-20101004FrancoNessuna valutazione finora

- Archeologia GrecaDocumento137 pagineArcheologia GrecaMarianna Supertramp FuscoNessuna valutazione finora

- Dioniso - Archetipo Della Vita Indistruttibile - ÁtoponDocumento7 pagineDioniso - Archetipo Della Vita Indistruttibile - ÁtoponAnonymous gViP27Nessuna valutazione finora

- Ed Leedskalnin Corrente Magnetica Italiano PDFDocumento52 pagineEd Leedskalnin Corrente Magnetica Italiano PDFFilippo FranchiNessuna valutazione finora

- Corriere Cesenate 11-2018Documento32 pagineCorriere Cesenate 11-2018settimanale Corriere CesenateNessuna valutazione finora

- Barocco ClassicismoDocumento1 paginaBarocco ClassicismoAlessioxDNessuna valutazione finora

- Undertale - Memory Sheet MusicDocumento2 pagineUndertale - Memory Sheet MusicPapyrus100% (3)

- Saggio Di Osservazioni CorrettoDocumento18 pagineSaggio Di Osservazioni Correttoluca maccaferriNessuna valutazione finora

- Consacrazione Del Genere Umano Al Sacro Cuore Di GesùDocumento8 pagineConsacrazione Del Genere Umano Al Sacro Cuore Di GesùSara DellariaNessuna valutazione finora

- Hindemith Sonata in E Major Per Violoncello e PianoforteDocumento22 pagineHindemith Sonata in E Major Per Violoncello e PianoforteValentina Biffi100% (2)

- H. Pietras, L'amore in Origene PDFDocumento187 pagineH. Pietras, L'amore in Origene PDFבנ מיכאל בנ מיכאלNessuna valutazione finora

- Rimandi BibliograficiDocumento2 pagineRimandi BibliograficipronciNessuna valutazione finora

- Frasi Harry PotterDocumento3 pagineFrasi Harry PotterMarcello MaioranaNessuna valutazione finora

- Poteri KiDocumento2 paginePoteri KiAngelo Di FortiNessuna valutazione finora

- Storia Dell Architettura OttocentescaDocumento124 pagineStoria Dell Architettura OttocentescaF.A. Kuphasael ThorosanNessuna valutazione finora

- Cangiullo PoesiaPentagrammataDocumento28 pagineCangiullo PoesiaPentagrammatajacksimon100% (1)