1.

IL CONCETTO DELL'EQUILIBRIO LIMITE

La soluzione di un problema ingegneristico, solitamente, richiede il rispetto simultaneo della

condizione di equilibrio, del principio di conservazione di massa (equazioni di campo) e della

congruenza del sistema globale coinvolto (equazioni di legame costitutivo).

Come noto, le equazioni di campo sono già sufficientemente complesse quando si deve trattare

un materiale costituito da una sola fase: i terreni costituiscono un sistema multifase che può

essere ricondotto al caso monofase solo quando si tratti di terreno secco o di analisi in condizioni

drenate, cioè in assenza di sovrappressioni interstiziali.

Nella maggior parte dei casi (condizioni non drenate o di drenaggio parziale) però, si deve

analizzare il comportamento di un materiale che, se saturo, è per lo meno bifase e ciò rende la

trattazione delle equazioni di campo notevolmente più complessa (come ad esempio visto, anche

se sommariamente, nel caso dei moti di filtrazione).

Inoltre, le definizione di un legame costitutivo di validità generale è praticamente impossibile, in

quanto i terreni:

hanno un comportamento non lineare già a piccole deformazioni,

sono materiali dotati di attrito il cui comportamento dipende non solo dallo sforzo deviatorico

ma anche da quello normale,

in condizioni drenate esibiscono variazioni di volume ed in condizioni non drenate insorgono

sovrappressioni nell'acqua interstiziale,

presentano spesso un comportamento instabile (curve sforzi-deformazioni di tipo rammollente)

che víolano il postulato di Drücker [1959],

hanno un comportamento dipendente dalla variabile tempo.

A causa delle suddette difficoltà, è prassi generale l'introduzione delle seguenti semplificazioni, al

fine di ottenere soluzioni sia pure approssimate ma di pratica utilità:

a) i problemi vengono suddivisi in verifiche di stabilità e di deformazione: i primi riguardano la

condizione di equilibrio limite (cioè il cosiddetto stato limite ultimo), mentre i secondi fanno

riferimento alla situazione di esercizio;

pagina 1 di 9

�b) si utilizzano leggi costitutive semplificate quali, ad esempio, il modello elastico-lineare-isotropo

per il calcolo delle deformazioni o il modello rigido-perfettamente plastico nelle analisi di stabilità;

c) molto spesso le equazioni di campo vengono soddisfatte solo in parte.

Tali semplificazioni vanno tenute ben presenti affinché siano chiarissimi:

la portata ed i limiti delle soluzioni a cui ci si affida nella progettazione corrente,

l'importante ruolo che gioca l'esperienza nel valutare l'applicabilità delle soluzioni disponibili ai

casi reali.

Alla luce delle precedenti osservazioni, nel seguito approfondiamo il metodo di verifica di Stabilità

Equilibrio Limite e, successivamente, alcune delle applicazioni

più pertinenti sviluppate su di esso.

1.1 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Quando il piano di campagna non è orizzontale (pendii naturali o scarpate artificiali), la gravità,

unitamente ad altre eventuali azioni esterne, tende a mobilizzare una parte della massa di terreno

potenziali superfici di scorrimento.

istenza al taglio mobilitata nel terreno)

supera le tensioni tangenziali indotte dalle azioni spingenti. Complice, per le forze instabilizzanti, è

per distruzione di coesione, maggiormente al progressivo fenomeno di riduzione della resistenza

La rottura si manifesta generalmente come fenomeno progressivo, mobilizzando la resistenza di

picco a cui segue un valore ridotto, detto residuo

frana per poi propagarsi al resto della massa, sino a produrre il collasso globale.

Altre forze instabilizzanti sono introdotte da eventuali azioni sismiche; le forze di filtrazione

giocano inoltre un ruolo più importante di quello normalmente loro attribuito.

rigonfiamento ed essicamento stagionali (soil slips), e lenti movimenti nel tempo possono prodursi

a causa del comportamento viscoso del terreno (creep).

pagina 2 di 9

�Ovviamente, molte di queste cause possono essere concomitanti; ma, anche quando non lo siano,

lema complesso, quasi sempre di difficile schematizzazione,

soprattutto per quanto concerne la determinazione dei parametri di resistenza al taglio del

terreno.

oè

lineazioni, contatti tra formazioni diverse, discontinuità di origine microtettonica e, soprattutto,

per il riconoscimento di situazioni relitte (paleofrane).

tensionale, la determinazione delle caratteristiche meccaniche e delle proprietà fisiche dei

materiali dei vari strati, la definizione delle variazioni dello stato tensionale prodotte da eventuali

interventi (scavi, riporti, drenaggi).

2. ANALISI DI STABILITÁ DI PENDII IN TERRA CON IL CONCETTO, O METODO,

GLE)

Benché il grado di stabilità di un pendio sia evidenziato dalle deformazioni che esso manifesta, le

analisi di stabilità sono di solito basate su metodi che considerano solo l'equilibrio delle forze in

gioco. I motivi di tale scelta obbligata sono già stati discussi nel primo paragrafo, e sono legati a

schematizzazioni mediante le quali, in pratica, si disgiungono le analisi di resistenza effettuate con

il concetto dell'equilibrio limite dalle analisi di tipo deformativo.

Tutti i metodi basati appunto sull'equilibrio limite hanno in comune le assunzioni di seguito

elencate:

poiché spesso la superficie di rottura al contorno è ben definita, l'analisi di stabilità viene

effettuata considerando l'equilibrio della massa di terreno individuata da tale superficie,

sottoposta alle forze al contorno;

la resistenza al taglio necessaria all'equilibrio e agente lungo la superficie di scorrimento (sia

essa ipotizzata che reale) è calcolata solo attraverso le equazioni della statica: il coefficiente di

sicurezza è inteso come il fattore per il quale possono essere divisi i parametri di resistenza per

portare il pendio in condizione di equilibrio limite (rottura); è inoltre implicitamente assunto

pagina 3 di 9

� costante lungo tutta la superficie di scivolamento (cioè si trascurano i fenomeni di rottura

progressiva);

l'analisi viene effettuata, nella quasi totalità dei casi, in condizioni di deformazioni piane;

poiché il pendio può non essere omogeneo, è usuale il ricorso a metodi (detti "slices methods

Y

Livello della falda

Piano di campagna

Massa scivolante

Ipotetica superficie di

rottura

Figura 2.1

che suddividono la massa di terreno interessata dallo scivolamento in un numero conveniente

di elementi discreti, tipicamente detti conci.

È necessario, in questo tipo di analisi, individuare a priori una superficie di potenziale scorrimento

erno del pendio. Un esempio di tale curva è indicato nella seguente sezione trasversale.

A questo punto è individuata la massa di terreno che si deve analizzare, delimitata superiormente

dal piano di campagna ed inferiormente dalla (ipotetica) superficie di rottura; si assume

implicitamente che sia raggiunta, lungo essa, la condizione di equilibrio limite. Tra tutte le possibili

superfici di scivolamento andrà poi ricercata quella avente fattore di sicurezza minore.

Come già anticipato, il problema tridimensionale viene trattato come piano (avente lunghezza di

fuga unitaria): ne segue che, ovviamente, la superficie diventa una curva e così facendo è

trascurato ogni effetto di costrizione trasversale.

ettabile soltanto quando si studiano pendii

aventi caratteristiche morfologiche e meccaniche sufficientemente regolari nella direzione

trasversale, altrimenti il problema piano diventa rappresentativo di una zona alquanto ristretta (e

ciò sempre prescindendo dalla costrizione trasversale);se così fosse sorgerebbe la necessità di

esaminare un problema piano per ogni zona in cui le caratteristiche geometriche e meccaniche

variano sostanzialmente.

pagina 4 di 9

�Suddivisa la massa di terreno in conci (che possono anche avere facce inclinate a seconda del

dalle interazioni che i singoli conci vicendevolmente si scambiano.

Per valutare la stabilità nei confronti di un meccanismo di collasso, è necessario conoscere le forze

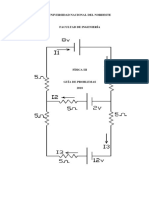

effettive che agiscono su ciascun concio; prendendo in esame la figura 2.3,

G

Hm

P Vm

Vv

Hv

T

Ytm

Ytv N=N +U

Y= 0 X

Figura 2.3

ove:

P è il vettore peso del concio;

N è la forza normale totale alla base del concio;

T è la forza di taglio, mobilitata alla base del concio;

Hv m

Vv m cia;

Ytv m Hv m .

v m

fa riferimento.

assemblaggio degli n conci, si hanno quindi le

seguenti incognite:

pagina 5 di 9

� numero Incognite

1 Fattore di sicurezza globale: F

n Forza normale alla base di ciascun concio: N

n Posizioni delle forze normali

n Forza di taglio alla base del concio: T

n-1 Componenti orizzontali delle forze di interfaccia: H

n-1 Componenti verticali delle forze di interfaccia: V

n-1 Posizioni delle forze di interfaccia: Yt

(linea delle spinte)

6n-2 Numero totale di incognite

mentre, per ogni concio, si possono scrivere le seguenti equazioni:

numero Equazioni disponibili, per ogni concio

n 1 di equilibrio alla ROTAZIONE

2n 2 di equilibrio alla TRASLAZIONE (vert. e orizz.)

n 1 CRITERIO DI ROTTURA secondo Mohr-Coulomb

4n Numero totale di eq. disponibili

Una assunzione largamente adottata consiste nel supporre, tracciando conci di spessore

relativamente sottile, che la forza normale N sia applicata nel punto medio della base; ne

consegue che il numero delle incognite si riduce a (5n-2). A questo punto è necessario introdurre

altre (n-2) ipotesi restrittive per rendere staticamente determinato il problema, ossia per avere un

numero di equazioni indipendenti uguale al numero delle incognite.

Le alternative più ragionevoli

interfaccia o sul loro punto di applicazione (linea delle spinte).

Quindi, i vari metodi che sono stati proposti in letteratura differiscono largamente tra loro, a causa

delle differenti assunzioni adottate per rendere il problema staticamente determinato; alcuni dei

metodi, addirittura, non utilizzano neppure tutte le equazioni di equilibrio disponibili.

Ad esempio, i cosiddetti Metodi Ordinari

interfaccia, mentre le analisi del pendio di lunghezza infinita (Fredlund e Krahn) e di Janbu

semplificato non soddisfano la condizione di equilibrio alla rotazione.

I metodi più sofisticati cercano di soddisfare tutte le condizioni di equilibrio, introducendo ipotesi

sulle forze di interfaccia (Spencer, Morgenstern e Price, Janbu esatto).

pagina 6 di 9

�Tali difetti impliciti nei metodi sono inevitabili e, conseguentemente, in

ciascuno di essi le varie ipotesi adottate influenzano il calcolo del fattore di sicurezza, a volte

producendo differenze assai notevoli.

Il trasferimento delle forze di interazione tra la massa considerata instabile ed il resto, deve essere

coerente con gli aspetti meccanici e fisici del problema.

linea di spinta è stata presa in considerazione in passato (per esempio da

Spencer nel 1973), ma alle forze di interfaccia è stata data poca attenzione: normalmente infatti è

trascurato, ad esempio, come esse vengono mobilitate, così come è la loro influenza sulla

superficie di scorrimento.

Solo più recentemente il metodo di Sarma (1973, 1979) si è occupato proprio di ciò.

Le varie tecniche di analisi possono considerare complesse geometrie, terreni con differenti

caratteristiche e diverse condi oza

et al., 1992; Donald and Zhao,1995).

Volendo elencare solo i più noti, tra i numerosi metodi proposti per eseguire analisi di stabilità

secondo il concetto GLE (Global Limit Equilibrium), in sequenza cronolgica si ricordano:

Collin [1846]

Fellenius [1927]

Fellenius (modificato da Terzaghi [1936])

Taylor [1939]

Bishop [1955]

Janbu [1957]

Morgenstern e Price [1965]

Spencer [1967]

Bell [1968]

Madej [1971]

Sarma [1973]

Analogie o differenze tra i metodi sono spesso oscure, in parte a causa della scarsità di una

formulazione uniforme nella esplicitazione delle relazioni che definiscono il fattore di sicurezza, in

pagina 7 di 9

� -circolare non risultano così

evidenti.

Alcuni studi sono stati fatti per valutare le differenze qualitative ottenute dal confronto tra vari

metodi (Bishop, 1955; Wright, 1969; Duncan e Wright, 1980).

In generale, le differenze nel valore del coefficiente di sicurezza ottenuto non sono sostanziali, ad

eccezione dei Metodi Ordinari che possono differire per più del 60 rispetto agli altri.

Altri studi sono stati fatti per mostrare la relazione tra i vari metodi da un comune punto di

partenza teorico (Wright,1969; Fredlund e Kranhn, 1977; Popescu, 1978; Janbu, 1980).

Secondo Espinoza et al. (1992), le varie ipotesi adottate nelle ana

possono essere raggruppate come segue:

viene assunta la direzione della risultante delle forze interne (ad esempio Spencer, 1967 -

Morgenstern e Price, 1965)

viene assunta la linea delle spinte delle forze di interfaccia (Janbu, 1957)

viene assunta la forma della distribuzione delle forze di taglio interne.

Tutte queste differenti assunzioni citate portano generalmente a differenti espressioni per le forze

di interfaccia e per il calcolo del fattore di sicurezza.

Come conseguenze di ciò si possono presentare alcuni problemi.

tto della pressione

neutra, vengono trascurate le forze di interazione tra i conci. Il coefficiente di sicurezza in tal caso

è approssimato per difetto in misura anche sensibile.

Bishop, mantenendo la condizione di equilibrio globale alla rotazione già adottato da Fellenius,

trascura solo le componenti verticali delle forze di interazione, che sono supposte nulle. Il limite di

tale metodo è nella forma della superficie di scorrimento che è ancora ipotizzata circolare.

Janbu assume una superficie di scorrimento di forma qualsiasi, adotta quale criterio di stabilità la

derano nulle le

componenti verticali delle forze di interazione e si perviene ad un coefficiente di sicurezza

così per successive iterazioni ad un coefficiente di

pagina 8 di 9

�in letteratura.

Tale arbitrarietà è superata dal metodo di Morgensern & Price, i quali assumono quale variabile

variazione di tale inclinazione, assumono come corretta quella per cui è contemporaneamente

sodd

Pertanto, allo scopo di ottenere una valutazione attendibile del fattore di sicurezza per il singolo

caso in esame, utilizzando un certo metodo piuttosto che un altro, è chiaramente opportuna la

comprensione delle ipotesi alla base di ciascuno.

Attualmente, molti programmi di calcolo sono implementati su computer, largamente accessibili e

forniscono grande aiuto nelle valutazioni numeriche; se però non è chiaramente definito

pagina 9 di 9