Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

La Produzione Strumentale Di Tomasso Albinoni - I Concerti 'A Cinque' Op. 2 - Fabrizio Ammetto (2003)

Caricato da

alsebalTitolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

La Produzione Strumentale Di Tomasso Albinoni - I Concerti 'A Cinque' Op. 2 - Fabrizio Ammetto (2003)

Caricato da

alsebalCopyright:

Formati disponibili

Profili

La produzione strumentale

di Tomaso Albinoni (III)

I Concerti ‘a cinque’ op. 2

di Fabrizio Ammetto

S

ebbene la presentazione ‘ufficiale’ al mondo musicale di Come afferma Michael Talbot, «l’idea di alternare composizioni di

Tomaso Albinoni sia avvenuta con la pubblicazione di una generi differenti all’interno di una stessa raccolta non è un’inven-

(canonica) raccolta di triosonate1 nello stile ‘da chiesa’ – le zione di Albinoni: un precedente inconfutabile si trova nelle Sinfonie

dodici Suonate a tre, due Violini e Violoncello col Basso per a tre e concerti a quattro, op. 5 (1692) di Giuseppe Torelli […]».4

l’Organo … Opera Prima (G. Sala, Venezia 1694)2 – è con la succes- Ecco, dunque, la struttura complessiva dell’op. 2 albinoniana: va

siva raccolta a stampa, edita sei anni dopo, che il Veneziano si impose subito notato che, se le sonate sono tutte articolate in quattro movi-

all’attenzione del pubblico internazionale. L’opera 2 albinoniana menti (secondo lo schema lento-veloce-lento-veloce), i concerti si

– Sinfonie e concerti a cinque, due Violini, Alto, Tenore, Violoncello uniformano ad una struttura in tre movimenti (veloce-lento-veloce)

e Basso (G. Sala, Venezia 1700) – è costituita da un insieme di sei con l’unica variante per i Concerti II e VI in cui il tempo centrale è

Sonate (‘Sinfonie’)3 e sei Concerti ordinati in sequenza alternata. ulteriormente tripartito (lento-veloce-lento).5

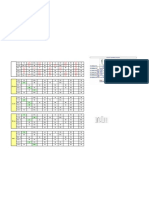

1 Sonata I Sol maggiore Grave Adagio Allegro Adagio Allegro

2 Concerto I Fa maggiore Allegro assai Adagio Allegro

3 Sonata II Do maggiore Largo Allegro Grave Allegro

4 Concerto II Mi minore Allegro Adagio-Presto-Adagio Allegro

5 Sonata III La maggiore Grave Allegro Adagio Allegro

6 Concerto III Si bemolle maggiore Allegro assai Adagio Allegro

7 Sonata IV Do minore Grave Allegro assai Adagio Allegro

8 Concerto IV Sol maggiore Allegro Adagio Allegro

9 Sonata V Si bemolle maggiore Largo Allegro assai Grave Allegro

10 Concerto V Do maggiore Allegro Adagio Allegro

11 Sonata VI Sol minore Adagio Allegro Grave Allegro

12 Concerto VI Re maggiore Allegro assai Largo-Presto-Adagio Allegro

Se le sei Sonate (contrassegnate coi numeri dispari, nella raccolta) Secondo Talbot le caratteristiche distintive del ‘concerto’ tra la

richiamano nella struttura e nella scrittura uno ‘stile antico’ – anche fine del XVII secolo ed il primo decennio del XVIII sono: «la sua

grazie all’uso sistematico di procedimenti contrappuntistici ed imi- tolleranza per il raddoppio orchestrale (e, in realtà, la sua preferenza

tativi, oltre ad un trattamento sostanzialmente paritetico delle voci per esso); la sua predilezione per una scrittura che faccia spiccare il

(incluse quelle interne delle due viole, Alto e Tenore) – le novità del- violino o il violoncello (non destinata necessariamente a un solista);

l’op. 2 vanno ricercate proprio nei sei Concerti, e per vari ordini di il suo intreccio generalmente omofonico e la sua ricettività nei con-

ragioni. Innanzitutto, da un punto di vista storico essi «possono con- fronti dell’influsso della sinfonia operistica».8 Non solo, ma «mentre

siderarsi la terza pubblicazione importante che emerge nella storia i movimenti più considerevoli di una composizione strumentale

del concerto antico»6 dopo la citata op. 5 di Torelli e la sua successiva avevano in precedenza fatto affidamento per la loro coerenza sul

op. 6 (Concerti musicali, 1698). In secondo luogo, nei soli Concerti contrappunto imitativo, il fattore unificante diventava ora l’esposi-

è prevista un’ulteriore parte staccata di ‘Violino de Concerto’ (in zione, e la riesposizione nei punti strategici, di motti vigorosi».9 In

aggiunta a quelle di ‘Violino Primo’, ‘Violino Secondo’, ‘Alto Viola’, effetti i motti dei movimenti iniziali nei concerti dell’op. 2 di Albi-

‘Tenore Viola’, ‘Violoncello’ e ‘Basso Continuo’ necessarie nelle noni sono «decisamente omofonici e ritmicamente insistenti»10 [ess.

Sonate): grazie a questo accorgimento Albinoni riesce ad utilizzare mus. 1 (Concerto I), 2 (Concerto II), 3 (Concerto IV), 4 (Concerto

la parte del ‘Violino de Concerto’ per accompagnare lo strumento V) e 5 (Concerto VI)].

principale (il ‘Violino Primo’) durante i momenti solistici. Inoltre «i I Concerti I e III sono sostanzialmente ‘concerti di gruppo’,

concerti ricordano lo spirito della sinfonia operistica contemporanea senza interventi solistici: la presenza di due parti distinte di ‘Vio-

anche tramite la struttura in tre movimenti: non è un caso che, da lino Primo’ e di ‘Violino de Concerto’ è assolutamente formale,

giovane, lo stesso Albinoni – diversamente da Torelli – fu un entu- non sostanziale. Non solo, ma le relative linee melodiche, oltre ad

siasta compositore d’opera».7 essere identiche in ciascuno dei tre movimenti dei concerti, proce-

N° 14 APRILE-GIUGNO 2003 HORTUS MUSICUS 81

Profili

Es. 1. Concerto I, op. 2 n. 2 (I movimento, incipit)

Allegro assai

œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœœ œ œ œ œœœ œœœ œ

(vl pr - vl I - vl II)

&b c œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰

J

dono nei movimenti iniziali addirittura in unisono con quelle del œ

‘Violino Secondo’.

œ œ

(alto vla)

L’intervento solistico considerevole del violino principale (‘Vio- B b c œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œ Œ œ

lino Primo’) è previsto, invece, nel Concerto II: in pochissime bat- (ten vla)

tute del primo movimento (batt. 12/IV-14), in tutto il Presto centrale

? c œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ Œ Œ œ Œ œ

(vlc - bc)

(batt. 3-31) ed in vari punti del movimento conclusivo (batt. 25-28, b œ œ

33-37, 43-51, 62-66). Anche nel movimento d’apertura del Concerto 6 6

V, pur se in misura decisamente più limitata, il ‘Violino Primo’ ha

modo di esibirsi in maniera assai discreta per poche misure (batt. 12/ Es. 2. Concerto II, op. 2 n. 4 (I movimento, incipit)

IV-17/III); per il resto la composizione è riconducibile alla tipologia Allegro

œ œœœ œ œ œœœ œ

# (vl œ œ # œ (œ#) œ œ œ œœœ

œ œ#œ œ œ œ œ œ

pr - vl I - vl II)

& c

del ‘concerto di gruppo’.

Nei Concerti IV e VI, infine, il ruolo solistico è affidato alterna-

tivamente alle parti di ‘Violino Primo’ e di ‘Violoncello’, anche se j œ

(alto vla)

j

con una netta predominanza dello strumento più acuto. Nel Con- B#c Ó Œ ‰ œœ # œ Œ Œ ‰ # œœ œœ

J J

certo IV, in particolare, il violino si ‘stacca’ più volte dalla massa (ten vla)

orchestrale nel corso dell’Allegro iniziale (batt. 7/IV-11, 24/II-28/I, ?# c Ó œ j

Œ ‰ œ Œ Œ ‰ œ

(vlc - bc)

46/II-50), ma anche al violoncello sono affidati due interventi in J œ

#

#

7

semicrome (batt. 19-23 e 35/III-39) nel secondo dei quali la tessi-

tura raggiunge il Sol3 [es. mus. 6]. Anche nel movimento conclusivo

il violino ha un lungo passo solistico sostenuto da blocchi accordali Es. 3. Concerto IV, op. 2 n. 8 (I movimento, incipit)

dell’orchestra (batt. 19/III-29), come pure il violoncello (batt. 7- Allegro

10/II e 36-37/III).

‰ j œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ

(vl pr - vl I)

# œ œœ œ œ œ

& c œ œ Œ œ

Nel Concerto VI, infine, mentre il ruolo solistico del violoncello

Œ ‰ J

è limitato alle sole misure conclusive dell’ultimo movimento (batt.

j

(vl II)

69-82), il violino continua ad essere maggiormente protagonista: nel

œ œ

B # c œœ

(alto vla)

primo movimento (batt. 9/II-24/III e 31/III-38/III) e nel secondo œœ œ

œ Œ ∑ Œ ‰ œ œ

J

per quasi tutto il Presto centrale (batt. 8-41). È curioso notare (ten vla)

come la scrittura violinistica delle batt. 9/III-15/I del movimento Œ ‰ j œ œ œ œ œœ

(vlc)

?# c œ œ œ Œ Ó œ

iniziale utilizzi formule d’arpeggi identiche a quelle riscontrate nel œ œ ∑ Œ ‰ J

movimento d’apertura della Sinfonia Si 3 (batt. 12-15/III) degli anni (bc)

1710-1511 [ess. mus. 7 (Concerto VI, op. 2 n. 12) e 8 (Sinfonia Si 3)].

Ad ogni modo la funzione dei passaggi solistici è puramente

Es. 4. Concerto V, op. 2 n. 10 (I movimento, incipit)

decorativa, non strutturale: «solos, where present, usually emerge

œ œœœœ œœœœ œœœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœ

imperceptibly from ‘tutti’ writing» [Talbot].12 Allegro

œ œ

(vl pr - vl I - vl II)

&c Œ ‰J ‰J

Si è già parlato della struttura compositiva dei movimenti iniziali

j j j j j j j

j œ œ œ

B c Œ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œ

œ

‰ œ œœ

(alto vla)

dei Concerti dell’op. 2 (tutti in tempo ordinario) e della preferenza ‰ Jœ œ

accordata da Albinoni all’uso della tecnica del ‘motto’ (pure riscon- J J J J J J J

(ten vla)

trabile nelle sue ouvertures operistiche: Si 3, Si 4, Si 5, Si 6).13 Fa ecce-

? c Œ ‰ Jœ œ ‰ Jœ œ ‰ Jœ œ ‰ Jœ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ œ ‰ Jœ œ œ

(vlc - bc)

zione il movimento d’apertura del Concerto III (in tempo tagliato) J J

in forma bipartita e ritornellata; è comunque singolare, anche in 6 6 6 6

questo caso, la presenza (alle batt. 32-38) di una figurazione ritmico-

melodica insistente, in chiusura del movimento poi ripetuta ‘in eco’,

Es. 5. Concerto VI, op. 2 n. 12 (I movimento, incipit)

che richiama alla mente il ‘motto’ del Concerto V [cfr. l’es. mus. 4

Allegro assai

(Concerto V) con l’es. mus. 9 (Concerto III)].

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ

& # c œ ‰ Jœ ‰ J œ‰ œ œ œ œ œ ‰ J œ œ œ œ œ œ œœ œ

(vl pr - vl I - vl II)

I movimenti lenti dei Concerti I, III, e IV, assai brevi (7/9 battute

in tempo ordinario), sono costituiti da una serie di passaggi armonici

œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ

B # # c œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ

(alto vla - ten vla)

modulanti. Nel Concerto V i blocchi accordali, alternati a pause,

œ

sono fioriti da discrete figurazioni melodiche dei violini. Un’atten-

zione maggiore, invece, è riservata ai movimenti centrali tripartiti dei ? ## c œœœœ œ œ œ œ œœ œ œ œœœœœœœ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

(vlc - bc)

Concerti II e VI, sia nelle proporzioni (rispettivamente 39 e 63 bat- œ œ œœ œ œ

tute) sia nella scrittura più esibizionistica del violino principale [ess. 6 6 6 66 6 6 6

5

6 6

5

6 66

5

6 6 6

mus. 10 (Concerto II) e 11 (Concerto VI)].

Per i finali Albinoni ha utilizzato esclusivamente tempi ternari o

composti (3/8, 3/4, 6/8, 12/8) dal carattere più leggiadro e/o dan- Come ha osservato Michael Talbot «l’op. 2 di Albinoni produsse

zante: nel ritmo di ‘giga’ bipartita e ritornellata (Concerti I e IV), o l’effetto di ‘un’onda d’urto’: J.S. Bach ne copiò il secondo concerto;

nello spirito di un movimento finale di una sinfonia operistica (Con- il quarto ed il quinto concerto furono trascritti per organo da J.G.

certo V). L’Allegro conclusivo del Concerto III è un «curioso per- Walther; ed il sesto concerto, stampato a Londra da John Walsh

petuum mobile»14 per il ‘Violino Primo’ ed il ‘Violino de Concerto’ nel luglio 1704 all’interno di un’antologia pubblicata con cadenza

in unisono, strutturato in tre brevi parti ritornellate e asimmetriche mensile, presentò il nuovo genere al pubblico inglese. La risonanza

(3 + 4 + 7 battute). Nei Concerti II e VI, invece, l’Allegro conclusivo delle composizioni continuò ad essere avvertita ancora nella famosa

ripristina la struttura con esposizione e riesposizione (anche traspo- raccolta vivaldiana dell’Estro armonico, op. 3 (1711), considerata il

sta) del ‘motto’. capostipite del concerto barocco maturo».

82 HORTUS MUSICUS N° 14 APRILE-GIUGNO 2003

Profili

Es. 6. Concerto IV, op. 2 n. 8 (I movimento, batt. 35-39)

Allegro

j

(vl pr - vl I)

# œ#œ

# c œ ‰œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ

& ∑ œ œ ‰ œ œœ œ œ‰ œ œœ œ ‰ œœ # œœ œœ # ‰œ œ œœ œ ‰ œ # œœ œœ ‰œ œœ œ

œ œ NOTE

j j

(vl II)

œ j j j j j

B # c∑ œ Œ œ ‰ œj œœ ‰ œœ # œœ ‰ œœ ‰ œ œ œœ # œ œœ

Tra i contemporanei di Albinoni che iniziarono la loro carriera compo-

‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œ

1

# œœ ‰ œœ # œœ

(alto vla)

œ œ J J J J œ œ œ œ sitiva con una raccolta di ‘sonate a tre’ vanno ricordati: Giuseppe Torelli

(ten vla) J J J J (Bologna 1686), Antonio Caldara (Venezia 1693), Francesco Antonio

? # c ∑ œ Œ B œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ

(vlc) œ œ œ œ œ œ

# œ œ œœ œ œœ œ œ# œ œ œ œ# œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œœœ œœ œ œ œ œ œ œ

œ œ

Bonporti (Venezia 1696), Giorgio Gentili (Amsterdam 1701), Giuseppe

Valentini (Roma 1701), Antonio Vivaldi (Venezia 1705); cfr. Michael Talbot,

œ œ œ

? # c∑ œ Œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ œ ‰ œ ‰ Jœ œ ‰ Jœ ‰J œ ‰ Jœ œ ‰ œ œ œ œ

(bc)

Albinoni. The Venetian Composer and His World, Clarendon Paperbacks,

J J J œ Oxford 1994, p. 85.

# # #

6 6 6 6 6 2

Il catalogo completo delle opere strumentali a stampa albinoniane è

Es. 7. Concerto VI, op. 2 n. 12 (I movimento, batt. 9-12) apparso in: Fabrizio Ammetto, Tomaso Albinoni, ‘musico dilettante’, in

Allegro Hortus Musicus, III (2002), 11, pp. 88-89: 89.

# j œ œ œ œ œœ œ œ La dicitura «Sinfonie» si legge nei soli frontespizi di ciascuna delle parti

(vl pr) 3

& # c ∑ œ œ ‰ œj œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ staccate, mentre «Sonata» è il titolo apposto all’inizio di ogni singola com-

posizione.

# œ œ œ œ œ

(vl I - vl II)

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& # c∑ œ œ ‰ J œœ‰J

4

Cfr. Talbot, Albinoni. The Venetian Composer and His World, cit., p. 90

(traduzione del passo di Fabrizio Ammetto).

(alto vla - ten vla) 5

Una struttura analoga si ritrova nel più antico concerto albinoniano

B # # c ∑ # œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ pervenutoci (Concerto in Re maggiore Co 1), risalente al 1695 circa,

di cui si è parlato in: Fabrizio Ammetto, La produzione strumentale di

œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

(vlc - bc)

? ## c ∑ œ œ

œ œ œ #œ œ œ œ œ

Tomaso Albinoni (I). I Concerti per violino senza numero d’opus, in Hor-

œ #œ œ œ œ œ

# œ

tus Musicus, IV (2002), 12, pp. 24-26: 24. Il Concerto in questione è stato

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

pubblicato in edizione critica a cura di Fabrizio Ammetto, con prefazione

di Michael Talbot (Ut Orpheus Edizioni, Bologna 2002 e 2003; partitura

Es. 8. Sinfonia Si 3 (I movimento, batt. 12-15)

[ACC 39A], parti staccate [ACC 39B], riduzione per violino e pianoforte

Allegro

œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ Œ

[ACC 39r]).

#

& # c ∑ œ# œ # œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ ≈œ œ œ

(vl I)

#œ 6

Cfr. Michael Talbot, prefazione all’edizione critica: Tomaso Albinoni, 6

œ œ

Concerti ‘a cinque’ op. 2, a cura di Fabrizio Ammetto e Gioia Filocamo,

# #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œœ

œn œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ

(vl II)

& # c∑

Ut Orpheus Edizioni, Bologna 2003 (ACC 49).

œ œ 7

Talbot, prefazione all’edizione critica Tomaso Albinoni, Concerti ‘a

œ œ œ œ œ œ œ

B ## c ∑ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ

(vla) cinque’ op. 2, cit. Per un raffronto con la struttura delle contemporanee

œ œ ouvertures operistiche albinoniane si veda: Fabrizio Ammetto, La produ-

zione strumentale di Tomaso Albinoni (II). Le Sinfonie ‘a quattro’ senza

? ## c ∑ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ

(bc)

œ œ #œ œ numero d’opus, in Hortus Musicus, I (2003), 13, pp. 13-16.

8

Cfr. Michael Talbot, Vivaldi, EDT, Torino 1978, p. 133.

9

Ivi, pp. 133 s.

Es. 9. Concerto III, op. 2 n. 6 (I movimento, batt. 32-35/I) 10

Ivi, p. 134.

Allegro assai 11

L’analogo passo è integralmente riportato nella variante Si 3a pubblicata

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&b C ∑ œ

(vl pr - vl I - vl II)

‰ J œ ad Amsterdam negli anni 1709-12 (cfr. Ammetto, La produzione stru-

mentale di Tomaso Albinoni (II). Le Sinfonie ‘a quattro’ senza numero

(alto vla) j j j j j

œ œ œ œ œ COLLANA 01œ œ

d’opus, cit., p. 14). Le Sinfonie Si 3 e Si 3a sono state pubblicate in edizione

B b C ∑ œ ‰ œ œœ

b ‰ œ œ ‰ œ œœ ‰ œ œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

J J J J J

critica a cura di Fabrizio Ammetto, con prefazione di Michael Talbot (Ut

(ten vla) Orpheus Edizioni, Bologna 2003; partitura [ACC 51A, ACC 52A], parti

? b C ∑ œ ‰ Jœ œ œ

‰ J œ ‰ Jœ œ ‰ Jœ œ ‰ œ œ œ œ œ œ

(vlc - bc)

staccate [ACC 51B, ACC 52B]).

b J 12

Cfr. Talbot, Albinoni. The Venetian Composer and His World, cit., p. 105.

6 6 13

Cfr. Ammetto, La produzione strumentale di Tomaso Albinoni (II). Le

Es. 10. Concerto II, op. 2 n. 4 (II movimento, batt. 3-6) Sinfonie ‘a quattro’ senza numero d’opus, cit., pp. 14 s.

14

Cfr. Talbot, Albinoni. The Venetian Composer and His World, cit.,

Presto

p. 107.

# #(vl œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ #pr)

& c∑ œ œ œ œ #œ œ œ œ

## œœ œœ # œœ

(vl I)

# # œœ œœ œœ œœ œœ # œœ

& c∑ Œ œœ Œ Œ œœ Œ L’edizione critica

œœ «Stranamente nessuno dei concerti dell’op. 2 è stato finora

(vl II) COLLANA 01

#œ œœ # œœ

pubblicato in edizione critica moderna: gli sono sempre state

B # c∑ œ # œœ œœ

(alto vla)

Œ Œ œœ œœ œ Œ œœ # œœ Œ

#œ œœ œœ preferite molte sonate (‘sinfonie’) della stessa raccolta. Fabri-

(ten vla)

zio Ammetto e Gioia Filocamo meritano un ringraziamento

? # c∑ œ œ œ œ œ œ

(vlc - bc)

Œ œ Œ œ œ Œ œ Œ œ œ

particolare per aver intrapreso l’impresa di rendere più larga-

# # # # # mente accessibili agli esecutori questo insieme di brani vivaci

e altamente godibili» [Michael Talbot, prefazione all’edizione

Es. 11. Concerto VI, op. 2 n. 12 (II movimento, batt. 8-13) critica].

Presto L’edizione critica, pubblicata per Ut Orpheus Edizioni («Acca-

# 3 œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ

(vl pr)

#œ œ œ œ œ œœ

& # 4 ∑ ‰ œ#œ œ œ œ œ#œ œ œ œ demia», 49), è basata sulle prime tre fonti che hanno trasmesso

#œ #œ

in maniera integrale l’intero corpus dell’op. 2: la prima stampa

# # œœ œœ œœ # œœ veneziana del 1700, la successiva ristampa del 1707 e l’unico testi-

& # 43 ∑

# œœ

(vl I)

∑ # œœ œœ œœ Œ Œ Œ Œ # œœ œœ œœ mone manoscritto completo coevo. Nelle Note critiche a ciascun

(vl II) COLLANA 01 concerto viene riportata, inoltre, la descrizione di tutti gli ulteriori

B # # 43 ∑ œœ œœ œœ œ œ œ œœ

(alto vla)

testimoni noti, anche frammentari (manoscritti e stampe settecen-

∑ œ Œ Œ œ œ œœ Œ Œ œœ œœ œœ tesche provenienti da varie biblioteche europee e statunitensi),

(ten vla)

la discussione dei problemi testuali ed editoriali, l’elenco delle

? ## 3 ∑ ∑ œ œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ œ œ

(vlc - bc)

4 œ œ œ œ varianti attestate.

# 7 # # 7 # # 7

N° 14 APRILE-GIUGNO 2003 HORTUS MUSICUS 83

Potrebbero piacerti anche

- Il Patricio Overo De' Tetracordi Amonici / Bottrigari, ErcoleDocumento50 pagineIl Patricio Overo De' Tetracordi Amonici / Bottrigari, ErcolealsebalNessuna valutazione finora

- Regole Di Musica / Giovanni D'avellaDocumento172 pagineRegole Di Musica / Giovanni D'avellaalsebalNessuna valutazione finora

- Aron, Pietro - Toscanello in Musica (Venezia, 1531)Documento146 pagineAron, Pietro - Toscanello in Musica (Venezia, 1531)Alfonso Sebastián AlegreNessuna valutazione finora

- Aiguino, Illuminato - La Illuminata de Tutti I Tuoni Di Canto Fermo (Venezia, 1562)Documento122 pagineAiguino, Illuminato - La Illuminata de Tutti I Tuoni Di Canto Fermo (Venezia, 1562)alsebalNessuna valutazione finora

- SECRETLY Accordi 100% Corretti - Skunk AnansieDocumento3 pagineSECRETLY Accordi 100% Corretti - Skunk Anansiekevin gualandrisNessuna valutazione finora

- Owen Harold Il Contrappunto Modale e Tonale-Compressed (Trascinato)Documento12 pagineOwen Harold Il Contrappunto Modale e Tonale-Compressed (Trascinato)Mariano DaporNessuna valutazione finora

- Gianni SchicchiDocumento20 pagineGianni SchicchijosephdahdahNessuna valutazione finora

- Donizetti Sonata-Flute PDFDocumento4 pagineDonizetti Sonata-Flute PDFTalita Varela FerreiraNessuna valutazione finora

- Che Gelida Manina - Puccini. B MajorDocumento10 pagineChe Gelida Manina - Puccini. B MajorJanuar Galih UtamaNessuna valutazione finora

- Musica in Tempo Di PesteDocumento11 pagineMusica in Tempo Di PesteMarco LombardiNessuna valutazione finora

- Punto ManualeDocumento298 paginePunto ManualeMattia Bozz Bozzato100% (2)

- We Know The Way PDFDocumento4 pagineWe Know The Way PDFJohn Remmel Roga100% (1)

- La FelicitàDocumento1 paginaLa FelicitàFer NandoNessuna valutazione finora

- Parti ViolinoDocumento2 pagineParti ViolinoGiacomoNessuna valutazione finora

- Teoria Ed Armonia MusicaleDocumento32 pagineTeoria Ed Armonia MusicaleGruppo Il SicomoroNessuna valutazione finora

- Tastiera ChitarraDocumento1 paginaTastiera ChitarraRenata MinchiNessuna valutazione finora

- Nivule NinoCostaDocumento2 pagineNivule NinoCostagisarNessuna valutazione finora

- RealityDocumento1 paginaRealityElodie Serhane-FerréNessuna valutazione finora

- Guida Al DTT Versione 1Documento44 pagineGuida Al DTT Versione 1Prof Daniele PaulettoNessuna valutazione finora

- Niente ScuseDocumento1 paginaNiente ScuseDade PasseraNessuna valutazione finora

- Esercizi Sedra Smith Elettronica PDFDocumento51 pagineEsercizi Sedra Smith Elettronica PDFAndrea AnnunziataNessuna valutazione finora

- FragnitodDocumento3 pagineFragnitoddeborafragnitoNessuna valutazione finora

- Fatti Mandare Dalla MammaDocumento7 pagineFatti Mandare Dalla MammaFrancesco BettiNessuna valutazione finora

- Scale Maggiori e MinoriDocumento1 paginaScale Maggiori e MinoriGiuseppe FuscoNessuna valutazione finora

- Weather ReportDocumento6 pagineWeather ReportTasto BiancoNessuna valutazione finora

- Visita Di Condoglianze - CampanileDocumento10 pagineVisita Di Condoglianze - Campanilefrancesco stefaniNessuna valutazione finora

- LEZIONE14 ComunicazioneAvanzata Tecniche Di Ricalco e Guida PDFDocumento40 pagineLEZIONE14 ComunicazioneAvanzata Tecniche Di Ricalco e Guida PDFlocamarcoNessuna valutazione finora

- Elencone Mariu 21 Marzo 2014Documento290 pagineElencone Mariu 21 Marzo 2014frollograccoNessuna valutazione finora

- Digicom WirelessDocumento18 pagineDigicom WirelessMaximiliano MorsiaNessuna valutazione finora

- D'addario - Corde PDFDocumento11 pagineD'addario - Corde PDFmarioNessuna valutazione finora

- Clair de Lune SAX ALTODocumento1 paginaClair de Lune SAX ALTONilton FernandesNessuna valutazione finora

- Imperfetto - EserciziDocumento2 pagineImperfetto - EserciziHanna TrbNessuna valutazione finora

- Rock Progressivo Italiano Vol. 1Documento16 pagineRock Progressivo Italiano Vol. 1mirco1988Nessuna valutazione finora

- Cori Per AntigoneDocumento40 pagineCori Per AntigoneCesare Iacono IsidoroNessuna valutazione finora