Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)

19 visualizzazioniHysteron Proteron PDF

Hysteron Proteron PDF

Caricato da

EduardoHenrikAubertCopyright:

© All Rights Reserved

Formati disponibili

Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd

Potrebbero piacerti anche

- CONTE - Uno Stile Per L'eneideDocumento12 pagineCONTE - Uno Stile Per L'eneideEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- PIAZZI - Un Marchio Di Stile Virgiliano - Il Dicolon AbundansDocumento54 paginePIAZZI - Un Marchio Di Stile Virgiliano - Il Dicolon AbundansEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- BRUGNOLO - Le Terzine Della MaestàDocumento20 pagineBRUGNOLO - Le Terzine Della MaestàEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- SEGRE - Per Una Definizione Del Commento Ai TestiDocumento12 pagineSEGRE - Per Una Definizione Del Commento Ai TestiEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- Fenzi - AnticavalcantianaDocumento46 pagineFenzi - AnticavalcantianaEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- Fenzi Io SentoDocumento46 pagineFenzi Io SentoEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- PARATORE - CaratteriDocumento48 paginePARATORE - CaratteriEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- MATTIACCI - L'attività Poetica Di Mecenate Tra Neoterismo e Novellismo PDFDocumento20 pagineMATTIACCI - L'attività Poetica Di Mecenate Tra Neoterismo e Novellismo PDFEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- Decretum GratianiDocumento1 paginaDecretum GratianiEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- CUGUSI - Note Sullo Stile Dell'oratoria CatonianaDocumento16 pagineCUGUSI - Note Sullo Stile Dell'oratoria CatonianaEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- Taruffo La Prova Del Nesso CausaleDocumento9 pagineTaruffo La Prova Del Nesso CausaleEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

Hysteron Proteron PDF

Hysteron Proteron PDF

Caricato da

EduardoHenrikAubert0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)

19 visualizzazioni2 pagineTitolo originale

Hysteron proteron.pdf

Copyright

© © All Rights Reserved

Formati disponibili

PDF o leggi online da Scribd

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formati disponibili

Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd

0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)

19 visualizzazioni2 pagineHysteron Proteron PDF

Hysteron Proteron PDF

Caricato da

EduardoHenrikAubertCopyright:

© All Rights Reserved

Formati disponibili

Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd

Sei sulla pagina 1di 2

JOHANN BAPTIST HOFMANN - ANTON SZANTYR

STILISTICA LATINA

Acura di ALFONSO TRAINA

Traduzione di CAMILLO NERI

Aggiomamenti i RENATO ONIGA

Revisione e indici di BRUNA PIERL

PATRON EDITORE

BOLOGNA 2002

609

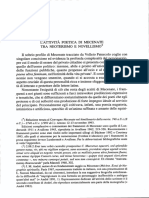

26 1. Collocazione e connessione delle parole

T.Hysteron proteron.

La figura (insterologia’ in Serv. Aen. 9,816) ® di origine

popolare; cid che é pid! importante dal punto di vista psicologico balza

al principio, mentre cid che precede dal punto di vista cronologico,

segue a completamento, li dove l'unitarieta della rappresentazione

consente e al tempo stesso giustifica I'inversione dei membriy ma

entrano in gioco anche ragioni ritmiche: vd. Hofmann 1936": § 112

IRicottilli 1985": 275 s.J: Jacobsohn 1928: 1 ss.; Wackernagel 1938:

161 ss. (che chiama in causa, con riferimento alla teoria “alfa-beta’ di

Winkler, anche il formulare egui viri [ctt. V'avestico aspa-vira e l'o-

merico irra te zai dvBgSv)). I membri sono perlopiti connessi da

particelle copulative, ma possono stare anche in rapporto asindetico

(su cid in particolare Hauler 1888: 578 s.). Nella costituzione della

figura occorre fare attenzione al costrutto copulativo, perché et, atque,

que rappresentano spesso pit che un semplice collegamento (vd.

Nutting 1916: 298 ss. con esempi come Cic. Caril. 4.21, nonché Verg.

den, 2,353 [vd. infra). Nel latino arcaico ne offrono attestazioni

Plauto (per esempio Men. 509 s. neque ego Erotio dedi nee pallam

surrupui), Lucilio, Afranio; off. anche Inscr. col. rostr. (CL 1° 25) 7

ornavet pa(raverque). In epoca classica se ne trovano sporadicamente

‘poco appariscenti esempi in Cicerone (Verr. Il 1,1 statuerat ac delibe-

raverat, 114,40 castra commoverat et vasa collegerat, ad Q. fr. 1.1.21,

ecc., vd, Straub 1893: 128), Cesare (Gall. 5,38,1; vd. Klotz. 1927a: 97

st Bell. Hisp. 3,31; Wolfflin 1889: 104 sul Bellum Africum). Pitt fre-

quente é la figura nella prosa poetizzante della latinita argentea, come

in Quintiliano (per esempio inst. 2,16,16 educare fetus et excludere

[Gabler 1910: 102], e pure le Declamationes [Wahién 1930: 167 s.));

Tacito impiega come particella copulativa quasi esclusivamente -que

(Hauler 1888), Nella poesia esametrica I'attestazione pid antica &

Lucil, 55 M. fandam atque auditam iterabimus ; alquanto

‘moderato & Lucrezio (solo 5 occorrenze, per esempio 3,787 ubi quic-

quid crescat et insit, vd. Heinze 1897: ad locum; Kraetsch 1881: 7),

‘mentre al contrario la figura compare spesso e perlopiti senza partico-

lari ragioni® in Virgilio (per esempio georg. 3,60 s. [vd. Serv. ad

[Sara difficile negare «particolatiragioni» al pid celebre hysteron prote-

‘rom viegiliano, den. 2.353 moriamur etn media arma ruanus, se si considera il verso

successive, uma salus vietis, mullam sperare salem: it fine precede il modo di

i collocacione

j), Aen, 2,353 moriamur et in media arma ruamus (diversamente

1916, vd. supra)), in chiave apertamente omerizzante, non

te (vd. Norden 1916%: 379 s,), ¢ in modo altrettanto ricereato

dio (per esempio met. 8.537 corpus refoventque foventque),

spesso in Orazio (vd. Kiessling-Heinze 1961": ad sat. 2,3,239

figura é arcaizzante anche in Manitio, per esempio 1,18 quaeque

generetque suis animalia signis

Bibliografia: Gerber 1871: 594s: Havers 1931; 92. Bell 1923: 2715

(McDevitt 1967: 319 5: Zaffagno 1985: 872). Alsi motivat esempi in Traina

12119)

Potrebbero piacerti anche

- CONTE - Uno Stile Per L'eneideDocumento12 pagineCONTE - Uno Stile Per L'eneideEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- PIAZZI - Un Marchio Di Stile Virgiliano - Il Dicolon AbundansDocumento54 paginePIAZZI - Un Marchio Di Stile Virgiliano - Il Dicolon AbundansEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- BRUGNOLO - Le Terzine Della MaestàDocumento20 pagineBRUGNOLO - Le Terzine Della MaestàEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- SEGRE - Per Una Definizione Del Commento Ai TestiDocumento12 pagineSEGRE - Per Una Definizione Del Commento Ai TestiEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- Fenzi - AnticavalcantianaDocumento46 pagineFenzi - AnticavalcantianaEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- Fenzi Io SentoDocumento46 pagineFenzi Io SentoEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- PARATORE - CaratteriDocumento48 paginePARATORE - CaratteriEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- MATTIACCI - L'attività Poetica Di Mecenate Tra Neoterismo e Novellismo PDFDocumento20 pagineMATTIACCI - L'attività Poetica Di Mecenate Tra Neoterismo e Novellismo PDFEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- Decretum GratianiDocumento1 paginaDecretum GratianiEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- CUGUSI - Note Sullo Stile Dell'oratoria CatonianaDocumento16 pagineCUGUSI - Note Sullo Stile Dell'oratoria CatonianaEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora

- Taruffo La Prova Del Nesso CausaleDocumento9 pagineTaruffo La Prova Del Nesso CausaleEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora