Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Vivere Con La Guerriglia (1978)

Caricato da

Marco Rb0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)

36 visualizzazioni8 pagineCopyright

© Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formati disponibili

ODT, PDF, TXT o leggi online da Scribd

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formati disponibili

Scarica in formato ODT, PDF, TXT o leggi online su Scribd

0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)

36 visualizzazioni8 pagineVivere Con La Guerriglia (1978)

Caricato da

Marco RbCopyright:

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Formati disponibili

Scarica in formato ODT, PDF, TXT o leggi online su Scribd

Sei sulla pagina 1di 8

VIVERE CON LA GUERRIGLIA (1978)

L'anno scorso in Inghilterra è stato pubblicato uno studio

interessante: alcuni statistici hanno ordinato le differenti professioni

secondo la durata media della vita di chi le praticava. Ne è venuto

fuori che i minatori sono quelli che vivono di meno e - seguendo una

scala che va dal lavoro manuale a quello intellettuale - Perultimi

vengono i professori, gli avvocati e gli uomini politici. E

un'osservazione, in parte banale, che bisognerebbe però far

presente agli improvvisati elogiatori del lavoro manuale, e che a

torto è stata tenuta fuori dal dibattito in corso sulla democrazia, la

violenza e la morte, quindi sul corpo e i bisogni, il personale e la

vita quotidiana. Per essere acidi, si potrebbe metterla così: è

fondato il rischio che Colletti viva più a lungo della stragrande

maggioranza dei suoi studenti. C'è di che riflettere.

Ma è meglio riprendere il problema dagli inizi, dai termini in cni è

stato posto.

Il '77 ha visto l'emergere prepotente di una categoria centrale - la

fisicità, il corpo, i bisogni, i desideri: cioè l'individuo. Con l'individuo,

sono venute alla ribalta le differenze e le particolarità, che cercano

di definire il loro posto dentro un processo collettivo di liberazione.

La critica della politica - intesa come quel processo che eguaglia gli

uomini nella astrazione dello Stato, isolandoli nella concretezza

delle loro diversità, contrapponendosi a ognuno di essi come

«interesse generale» che li domina - è l'immagine sintetica di

questo passaggio.

Dietro ci stanno, ancora, la rivalutazione della concretezza della vita

quotidiana contro l'astrazione totalitaria dei «grandi ideali»; il rifiuto

della subordinazione del presente al futuro; la rivendicazione della

materialità della propria esistenza; l'odio per il sacrificio, l'eroismo,

la retorica. Non è importante tracciare qui la genealogia di questo

immediatismo: c'è l'impronta operaia, radicale ed egualltaria, del

«tutto e subito», e il ruolo cruciale del movimento di liberazione

della donna; è essenziale - in questo discorso - la rottura, non la

continuità, il fatto che per la prima volta questo blocco tematico

diviene il punto di aggregazione, il momento di identità di un

soggetto politico articolato e potente.

IL SOGGETTO GENERALE SFRUTTATO

Sono questi i termini della questione che innovano profondamente il

dibattito sullo Stato e la politica, la rivoluzione e la guerra, il

processo di liberazione e i bisogni. C'è un nodo, però, che bisogna

capire preliminarmente, per comprendere quante banalltà

tediosamente riesumate, quanto cattolicesimo protervo, abbiano

potuto venire fuori da una base così ricca, da premesse tanto

eversive: perché un percorso misterioso, nel giro di pochi mesi, ha

fatto di questo insieme di tematiche il terreno di fondazione di

un'medita cultura dell'emarginazione, di un linguaggio di piccolo

gruppo, ripetitivo, petulante e barocco, il linguaggio di chi

dell'«esclusione» ha fatto una professione di fede. C'è stata una

rimozione all'inizio, e di questa bisogna rendere conto: non è vero

che tra il movimento del '77 e le lettere a «Lotta Continua» ci sia un

filo semplice e diretto di continuità: c'è, viceversa, una selezione, un

filtro politico preciso e determinante. Il movimento del '77 non è

stato, socialmente, un movimento di emarginati e neanche - in

senso stretto - di «non garantiti»: ci stavano dentro fette rilevanti di

lavoratori dei servizi, di tecnici e impiegati, di giovani lavoratori

delle piccole fabbriche e studenti, di lavoratori a tempo parziale e

disoccupati, e aveva un rapporto stretto, tematico e politico, con il

movimento di lotta delle donne. Un soggetto sociale unito dal suo

essere in larga parte esterno ai meccanismi di cooptazione del

sistema dei partiti, ma ben addentro ai processi di produzione e

riproduzione della ricchezza sociale, fortemente interrelato con

l'insieme del tessuto sociale, non isolabile, socialmente potente

perché detentore di conoscenza e informazioni, perché inserito nel

cuore dei meccanismi riproduttivi. Non è stata la rivolta del ghetto,

ma l'emergenza di processi di modificazione profondi che hanno

percorso in questi anni l'insieme del tessuto sociale e di classe nel

nostro paese: l'esternità di questo soggetto politico al sistema dei

partiti non è interpretabile come sua emarginazione, ma come

debolezza profonda dell'assetto politico e istituzionale dell'«anello

Italia».

CONTRO LA FALSA COSCIENZA DI MARGINALI

La tematica dell'emarginazione non è stata un'identità naturale per

questo movimento; è stata il prodotto faticoso di una gestione

politica che ha smussato la radicalità dei problemi difficili che si

erano posti, che ha ricondotto l'emergenza delle nuove tematiche

dentro l'ossatura delle vecchie ideologie, che nella sostanza ha

spaccato il movimento isolandone una componente, sciogliendo il

problema della sua identità di soggetto politico in quello

dell'identità sociale di una parte di esso.

In tal modo, la critica della politica ha perso lo spessore che le

avrebbe permesso di essere anche critica pratica del potere e dello

Stato, per ridursi a una pratica di esclusione dall'uno e dall'altro; e

l'emergenza dell'individuale e del quotidiano dentro il processo

collettivo di liberazione è stata ricacciata nel ghetto garantista del

«lasciateci vivere», nella ricerca degli spazi marginali, mentre il

problema della «legittimazione» politica della radicalità dei

comportamenti e delle forme d'azione trovava la fondazione più

tradizionale e povera: l'esclusione, la disperazione, la rabbia. La

disperazione come identità collettiva, come segno di

riconoscimento, e con essa l'impotenza. E un'identità rassicurante,

per sé e per gli altri: «sono un emarginato arrabbiato, non ho

bisogno di correggere i miei errori, quando ho fame urlo>>; <<è un

povero emarginato, il male che può fare è poco, lo fa soprattutto a

sé». E a questo punto che le lettere a «Lotta Continua» diventano

un caso nazionale, un boom letterario, escono sulle pagine

dell'«Espresso». Emarginazione e disperazione esistono, certo, ma

non è questo il punto, qui si tratta di altro, di una cultura, di un

linguaggio, di una professione: è un grande filtro ideologico

attraverso il quale deve passare tutto quanto voglia stare «dentro il

movimento», una forma obbligata di espressione, un linguaggio che

dà legittimità e costringe al mimetismo. Questo linguaggio ha i suoi

cultori e amministratori: i sacri maestri inflessibili e autoritari nel

dettare le regole del gioco, i patiti dello «sballo» e gli ex cantori dei

servizi d'ordine, gli esperti in «rapporti umani» e le professioniste

del femminismo.

CRITICA DELLA DISTINZIONE TRA PACE E GUERRA

Il dibattito sulla violenza appare la prima grande vittima di questa

situazione infelice. Ha un punto di partenza importante: la

rivendicazione del diritto alla vita, il rifiuto del sacrificio e

dell'eroismo della retorica bellicista. La critica della politica e' anche

critica della guerra, rifiuto di immolarsi in nome dell'ideale futuro,

rifiuto della subordinazione di sé ai «superiori interessi di tutti»:

insomma, rifiuto di quel momento «eccezionale» in cui la donna si

comporta come l'uomo, e tutti come soldati, dove non c'è posto per

il gioco e lo scherzo, per la festa, dove non esistono i diritti della

vita quotidiana, e tutte le potenze distruttrici della società si

concentrano «per costruire un futuro migliore». Ma il discorso non

può finire qui, altrimenti diventa retorica natalizia. Bisogna

aggiungere: la critica della guerra è anche critica della pace che la

guerra produce e riproduce dal suo interno, ed è critica di quella

parte della società che è sempre in armi per garantire la pace. E -

non può non essere - critica della distinzione forzosa tra pace e

guerra, tra esercito e società tra soldato e civile.

Ed anche qui c'e' un problema, centrale, di rimozione del soggetto,

della nostra storia, collettiva come personale. Se lo guardiamo

infatti con l'occhio del militante e dell'ideologo, il movimento del '77

è stato il campo di battaglia di linee politiche ferocemente avverse -

militariste alcune, pacifiste altre. Organizzazioni di diversa natura -

alcune fatte per la guerra, altre fatte per la pace - si sono disputate

lo spazio politico al suo interno.

Se lo guardiamo, però, dall'esterno (per così dire: dalla faccia che

ha mostrato di Sé), o se guardiamo, oltre allo scontro, alla

convivenza di tendenze di diversa natura e alle stesse biografie dei

compagni, vediamo che, al di là dei veti e delle prescrizioni

categoriche, che slittano da un ruolo all'altro, che mescolano e

tengono insieme storie ed esperienze normalmente incompatibili,

allora ci accorgiamo che il movimento di questi anni, in Italia come

in Europa, ha intrecciato intimamente, in modo continuo e

sistematico, iniziativa legale e illegale, violenta e non violenta, di

massa e di piccoli gruppi, muovendosi ora secondo le leggi dello

stato di pace, ora dello stato di guerra: questo intreccio non è stato

prerogativa di una organizzazione, ma le ha attraversate tutte,

superandole e imponendo la convivenza di momenti organizzativi

diversi all'interno del medesimo soggetto sociale.

Questa caratteristica, questa capacità di mescolare insieme pace e

guerra, di sviluppare iniziativa offensiva senza produrre soldati, non

soltanto ha costruito la forza del movimento, ma, in generale, è

elemento centrale del suo essere comunista ed eversivo.

Erodere la distinzione tra pace e guerra vuol dire porsi sul terreno

della critica dello Stato, mettere in forse i principi della

legittimazione del potere politico, che afferma infatti una distinzione

fra «Stato» e «societa», «pubblico» e «privato», «generale» e

«particolare». L'interesse generale è armato, gli interessi particolari

si confrontano secondo le leggi che governano la pace.

L'armamento dello Stato garantisce il disarmo della società; il fatto

che una parte della società - l'apparato repressivo e militare - si

erga come corpo separato e funzioni secondo le leggi della

«guerra», garantisce che il resto della società viva nella «pace». E

«pace» vuol dire soltanto che la «guerra» è diventata un affare

particolare, di alcuni uomini che ne vivono (poliziotti emilitari), o di

quei particolari momenti in cui questi uomini particolari prendono il

comando su tutti gli altri, dimostrando nei fatti che -essendo loro i

garanti della pace di tutti - la governano anche, ne sono la parte

dirigente. La guerra garantisce la pace, la minaccia di essa la

conserva all'interno degli Stati o nei rapporti tra Stati; nella

distinzione tra pace e guerra appare fondarsi, nella cultura politica

occidentale, il concetto di Stato.

LA VlOLENZA DOMINA I RAPPORTI SOCIALI

La distinzione tra «guerra» e «pace» impone la definizione della

violenza in termini categoriali e, facendone affare particolare di un

gruppo di uomini particolari, ne tronca i nessi con le altre forme

dell'agire e della comunicazione sociale: la «violenza» si presenta

non per quello che è - un aspetto di ogni attività umana dentro il

rapporto di capitale, presente in ogni forma di espressione e

comunicazione, dove porta il segno del rapporto di potere - ma

appare un'attività accanto alle altre, specializzata e mostruosa, che

tutte ricatta.

Ogni rapporto di potere ha la sua faccia militare, e ogni rapporto

umano è, nella società capitalistica, rapporto di potere: per questo

la macchina da guerra affonda le sue radici nei rapporti di pace, e la

violenza che li domina si dà la sua rappresentazione generale

nell'«infinita potenza distruttrice» dello Stato moderno. L'apparato

repressivo, con i suoi specialisti della guerra, è sintesi della violenza

che domina i rapporti sociali, ed è la garanzia armata della loro

riproduzione: perché il lavoro salariato non si scopra come violenza,

la violenza si presenta come un lavoro accanto agli altri; perché il

lavoratore non scopra di essere immerso nella violenza quotidiana,

questa gli si presenta come professione di un altro «lavoratore», il

poliziotto. Rimettere sui piedi questo mondo capovolto vuol dire

andare a svelare la violenza nascosta nella vita quotidiana e

affrontarla per quello che è, senza cedere al ricatto del terrore,

attaccandone la macchina per sabotarla: vuol dire imparare a usare

la violenza, per non doverla delegare, per non esserne ricattati;

imparare a riconoscerla, o a viverci insìeme.

CHI SCIOGLIERA L'ARMATA ROSSA?

Il movimento di questi anni non è stato insurrezionalista o

militarista perché non è stato pacifista, perché non ha rispettato la

successione della pace che prepara la guerra o il suo apparato, il

suo esercito ordinato, e quella della guerra che prepara la nuova

pace; perché non ha visto la violenza concentrata nell'ora X della

resa dei conti - la cieca, disumana e astratta violenza degli eserciti

-, ma l'ha vista dispiegata e appresa lungo tutto l'arco della lotta

politica di liberazione.

Due e solo due sono le strade (e i «pacifisti» di turno lo dimostrano

sempre): a) la lotta politica esclude l'uso della violenza dal suo

orizzonte, e allora rispetta l'apparato militare esistente, oppure si

appresta a organizzarne uno alternativo ed equivalente per passare

poi a una fase di guerra, aperta o «legittima», esercito contro

esercito, Stato contro Stato (è una storia che già conosciamo, e

abbiamo imparato a porci le domande: chi scioglierà l'Armata

Rossa? chi lotterà contro lo Stato quando la classe operaia si sarà

fatta Stato?); b) il processo di liberazione non è prima «politico» e

poi «militare»; apprende l'uso delle armi lungo tutto il suo corso;

scioglie l'esercito nelle mille funzioni della lotta politica; mescola

nella vita di ognuno il civile e il combattente, impone a ognuno di

imparare l'arte della guerra e quella della pace.

Non si può pretendere di vivere il processo di liberazione comunista,

e avere lo stesso rapporto con la violenza, la stessa idea di bello, e

buono, e giusto, e desiderabile, la stessa idea di normalità, le stesse

abitudini, di un impiegato di banca torinese di mezz'età: vivere col

terremoto è sempre - anche - vivere col terrorismo, e per non avere

un'idea «eroica» della guerra bisogna innanzitutto evitare un'idea

pezzente della pace.

I pacifisti come Lama arruolano polizìotti, quelli «più a sinistra»

chiedono la legittimazione della «violenza di massa», del

«proletariato in armi». Il movimento reale è stato più realista e

meno bellicoso, più umano e meno eroico: è perché ha criticato la

guerra che ha messo in discussione la pace, ed è perché ha rifiutato

l'esercito che ha spezzato il criterio della delega e della

legittimazione; con errori e approssimazioni, e con deviazioni

terribili, e coltivando miti assurdi, e dentro una storia

contraddittoria, ma imparando, e migliorando in un processo che ha

modificato la realtà più di un'insurrezione.

CRITICA COMUNISTA DELLA DEMOCRAZIA

Critica della politica è dunque anche critica della dicotomia

guerra/pace. La pace di cui parliamo, è la pace della democrazia, e

la violenza che usa è «violenza legittima», che la maggioranza ha

delegato alle istituzioni dello Stato: criticare questa violenza vuol

dire criticare il principio più sviluppato della legittimazione politica,

la democrazia. Perché il problema della legittimità è il problema

della maggioranza, e il problema della maggioranza è quello degli

istituti in cui si esprime, cioè dello Stato: «maggioranza» e

«minoranza» appartengono all'universo del pensiero politico, si

spartiscono il comando sull'«interesse generale», vivono della

separazione di «pubblico» e «privato», di Stato e società,

affondando le radici dentro i rapporti di dominio che impongono agli

uomini di confrontarsi come quantità. La maggioranza si costituisce

per amministrare il potere: quanto più il potere è concentrato, tanto

più può la maggioranza, tanto meno può il singolo; quanto più ricco

è il «pubblico», l'«interesse di tutti», tanto più povero, espropriato,

è il «privato», tanto più spossessato, privo di espressione, è

l'interesse di ognuno. La democrazia è, insieme, il massimo sviluppo

del potere statale, il massimo momento di concentrazione del

potere politico, il luogo dell'incontrastato comando del principio di

maggioranza: il punto non è che nello Stato moderno vi sia poca

democrazia, che non siano tutelate le minoranze ma - al contrario -

che è condotta una lotta a morte contro tutto ciò che non si esprime

nei termini di maggioranza o minoranza, che non si esprime in

termini di potere e di gestione. E per questo che ovunque il

movimento di liberazione comunista è fuorilegge: perché si pone al

di fuori del codice democratico, e questo codice definisce in modo

esclusivo l'universo della politica. La radicale critica marxiana della

democrazia individua le categorie che fondano la lotta a morte fra

democrazia e comunismo, fra potere democratico e liberazione

comunista. il resto sono miserie, imbrogli ad usum delphini.

In democrazia è obbligatorio «lottare per la maggioranza» perché

senza maggioranza non si può fare nulla, neanche produrre uno

spillo, o suonare il clarino. Allo Stato si può chiedere tutto, ma senza

lo Stato non si può fare nulla, e il rapporto di potere si presenta

come il linguaggio universale in cui tutti i «dialetti» si condensano e

traducono. La lotta per la maggioranza è obbligatoria, di qualsiasi

maggioranza si tratti; e la maggioranza di un insieme piccolo

rimanda alla maggioranza di un insieme più vasto, come la

maggioranza del Pdup rimanda alla maggioranza di Dp, mentre le

istituzioni parlamentari si sviluppano su tutto il tessuto sociale, ed

eserciti crescenti di delegati apprendono il mistero della

conciliazione della massima divisibilità del potere con la sua

massima concentrazione.

Con la maggioranza si può tutto, senza la maggioranza non si può

nulla: la sola azione sociale riconosciuta è la lotta per la

maggioranza («è la dittatura degli avvocati sulla società

americana», scriveva anni fa un giornalista a proposito del

Congresso Usa); il solo rapporto sociale riconosciuto è quello

assembleare, di maggioranza e minoranza. Massima concentrazione

del potere, sua ottima amministrazione. Il capitale concentra i

mezzi di produzione, la ricchezza sociale, la democrazia li

amministra secondo un codice, quello del rapporto di maggioranza

e mìnoranza: è il codice migliore, ma è il mondo del capitale.

Non conosciamo un altro codice per «legittimare» il potere politico;

lo Stato socialista si muove all'interno di questo stesso orizzonte.

Questo vuole dire che stiamo lottando contro il potere politico,

contro la forma-Stato, contro la democrazia, contro l'universo dei

rapporti capitalistici di produzione, per il comunismo.

Lucio Castellano

(Pubblicato in «Preprint», n. 1, dicembre 1978)

Back

Potrebbero piacerti anche

- Ildeposito Canzoniere Alfabetico Completo Accordi PDFDocumento552 pagineIldeposito Canzoniere Alfabetico Completo Accordi PDFenricolimongelliNessuna valutazione finora

- 2018 Quaderno Sism Over There in Italy. L'Italia e L'intervento Americano Nella Grande GuerraDocumento442 pagine2018 Quaderno Sism Over There in Italy. L'Italia e L'intervento Americano Nella Grande GuerraVirgilio_IlariNessuna valutazione finora

- Politica e Cultura Nell'Età NapoleonicaDocumento5 paginePolitica e Cultura Nell'Età NapoleonicaMarco MattaNessuna valutazione finora

- Appunti Di Storia ConteporaneaDocumento2 pagineAppunti Di Storia Conteporaneamobydick76Nessuna valutazione finora

- LeSocietà10 2004Documento124 pagineLeSocietà10 2004Lawrence BoschettiNessuna valutazione finora

- Codev RossiDocumento54 pagineCodev Rossifrancea1Nessuna valutazione finora

- Massacro Di Sand CreekDocumento12 pagineMassacro Di Sand CreekDario Daddà TurresNessuna valutazione finora

- Gaio Giulio CesareDocumento49 pagineGaio Giulio CesareEttore MazzeiNessuna valutazione finora

- Date Avvenimenti 1900Documento2 pagineDate Avvenimenti 1900Doc KongNessuna valutazione finora

- Le Guerre Di Carlo VDocumento7 pagineLe Guerre Di Carlo VValentina ConaNessuna valutazione finora

- Tracce Dei Temi Concorso Allievi MarescialliDocumento2 pagineTracce Dei Temi Concorso Allievi MarescialliFlaminia House Bed and BreakfastNessuna valutazione finora

- Alessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri - Gli Antifascisti, I Partigiani e Le Vittime Del Fascismo Nel Bolognese (1919-1945) - Vol. III: Dizionario Biografico D-LDocumento457 pagineAlessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri - Gli Antifascisti, I Partigiani e Le Vittime Del Fascismo Nel Bolognese (1919-1945) - Vol. III: Dizionario Biografico D-LCorsaroGiallo100% (1)

- Ricevimento Lingue 1 1338Documento16 pagineRicevimento Lingue 1 1338ouapiti1977Nessuna valutazione finora

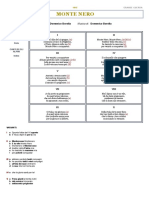

- Monte NeroDocumento1 paginaMonte Nerodavide812023Nessuna valutazione finora

- Cartas Emi 2Documento19 pagineCartas Emi 2Roma AguilarNessuna valutazione finora