Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Esistono Due Varietà Di Giallo Di Piombo e Stagno

Caricato da

francesco statutiTitolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

Esistono Due Varietà Di Giallo Di Piombo e Stagno

Caricato da

francesco statutiCopyright:

Formati disponibili

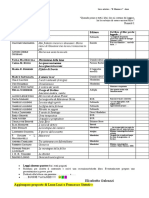

Esistono due varietà di giallo di piombo e stagno, indicate da Kùhn con la denominazione di I e II tipo.

La

varietà usata più di frequente risulta essere quella di I tipo, la cui formula è Pb2SnO4. Si ottiene fondendo in

un crogiolo una miscela di circa tre parti di monossido o biossido di piombo con una parte di biossido di

stagno ad una temperatura tra i 650 e gli 800 gradi C; a 700 gradi appare una tonalità calda di giallo, mentre

tra i 720 e gli 800 gradi si ottiene una tonalità giallo-limone.

Il giallo di piombo e stagno si trova indicato nei trattati di tecnica della pittura del XV secolo seguenti, sotto i

termini di "giallorino", "giallolino", "gialdolino" o "zaldolino". La sua scoperta si colloca nel tardo medioevo,

Cennino Cennini ce ne da notizia. Dalle notizie ricavate da alcuni trattati sappiamo infine che esistevano in

commercio in Europa diverse qualità di giallorino.

Tali sali sono leggermente solubili nell'acido nitrico, nel cloridrico e nel solforico; non temono invece

l'azione degli alcali e per questo motivo possono essere impiegati anche nell'affresco.

Poichè hanno un alto indice di rifrazione, se mescolati con oli e vernici, hanno un buon potere coprente.

Assorbono dal 18 al 20% del loro peso di olio. Come tutti i composti di piombo asciugano molto

rapidamente se mescolati in olio e anneriscono se messi a contatto con composti di zolfo. Non vengono

alterati dalla luce, a differenza del giallo di ossido di piombo.

formula chimica Pb2SnO4 o PbSn2 SiO7 (il tipo II può contenere anche silicio)

indice di rifrazione 2,0

Potrebbero piacerti anche

- Il Saggio FilosoficoDocumento4 pagineIl Saggio Filosoficofrancesco statutiNessuna valutazione finora

- AreasDocumento4 pagineAreasfrancesco statutiNessuna valutazione finora

- Proposte Lettura Per 2 B OkDocumento2 pagineProposte Lettura Per 2 B Okfrancesco statutiNessuna valutazione finora

- ArteDocumento41 pagineArtefrancesco statutiNessuna valutazione finora

- I Generi LetterariDocumento2 pagineI Generi Letterarifrancesco statutiNessuna valutazione finora

- MoonsommarDocumento2 pagineMoonsommarfrancesco statutiNessuna valutazione finora

- La PallamanoDocumento3 pagineLa Pallamanofrancesco statutiNessuna valutazione finora

- Aldrich e Le ProfonditàDocumento19 pagineAldrich e Le Profonditàfrancesco statutiNessuna valutazione finora

- Scheda MDG PDFDocumento3 pagineScheda MDG PDFAlessandro CataldiNessuna valutazione finora

- Bellezza & SublimeDocumento1 paginaBellezza & Sublimefrancesco statutiNessuna valutazione finora

- Funghi AllucinogeniDocumento1 paginaFunghi Allucinogenifrancesco statutiNessuna valutazione finora

- Approfondimento 1Documento1 paginaApprofondimento 1francesco statutiNessuna valutazione finora