0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)

233 visualizzazioni75 pagineBona Divisione

Caricato da

dabCopyright

© © All Rights Reserved

Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.

Formati disponibili

Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd

0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)

233 visualizzazioni75 pagineBona Divisione

Caricato da

dabCopyright

© © All Rights Reserved

Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.

Formati disponibili

Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd

Gon PRR R RRR ER eee

a im

; Metodo completo y

| per la divisione ]

4 bi

Vs id

a a

« P. BONA §&

m4 ae

" —ae

i elementari di te: r

a a

8 m' Rocco C Li

Mi Ls

fl i"

el i

fel vg

te . ie

mI Il

il i

rel P|

i i

2 i

1 2 NF WR AO A

PF BOWd

METODO COMPLETO

PER LA DIVISIONE

(CON UAGGIUATA DI

WOZIOM! ELEMENTARI D1 TEORIA MUSICALE }

NUOVA EDIZIONE Riveduta dal Cav, ROCCO CRISTIANO

Teoria della Musica

La musica é I’arte dei suoni i quali vengono graficamente indicati mediante le NOTE che so-

no sette: Do Re Mi Fa Sol La Si. Esse si pongono sul RIGO che & un pentagramma formato da 5

lince parallcle le quali racchiudono fra loro 4 spazi. = a

Il figo & dunque il rracciazo sul quale si svolge la grafia musicale. Tanto le linee che gli spazi

del rigo si contano dal basso all’alto, come si dimostra:

RIGO

HH

Non essendo il rigo sufficiente a contenere I’intera successione dei suoni si aggiungono delle

lineette (frammenti di linea) dette Tagli Addizionali. | tagli possono essere posti tanto al disopra

Gel rigo (per le note acute) come al disotto (per le note gravi).

= (verso l’scuto)

(verso il grave)

All inizio del rigo si mette un segno denominato CHIAVE - esso serve a determinare il nome

delle note a seconda della loro posizione sul rigo. Le chiavi sono sette, ma per ora ci occuperemo

solo della principale: CHIAVE DI SOL detta anche di VIOLINO (4).

La chiave di Sol poggia sulla scconda linea ¢ da il suo nome #d ogni nota collocata sulla me-

desima II" linea. Stabilito questo punto di partenza si avra ascendendo la seguente successione: La

nel I spazio; Si nella II" linea; Do nel Hl spazio; e cosi via. Discendendo invece l'ordine sara

inverso e cioe: Fa nel 1° spazio; Mi nella I* linea Re sotto il rigo ecc. ecc.

FIGURE: per esprimere un qualsiasi pensiero musicale non basta produrre dei suoni differenti,

ma occorre stabilirne la durata o valore , percid le note hanno una differente figurazione a seconda

che il loro suono debba essere piii o meno prolungato.

D/altra parte la successione dei suoni pud essere interrotta da silenzi pure pitt o meno prolun-

gati, per indicare i quali si usano le Figure dé Pause. Ogni FIGURA DI NOTA ha la sua

corrispondente FIGURA DI PAUSA come appare evidente dai seguenti prospetti:

Tua sisi riservai

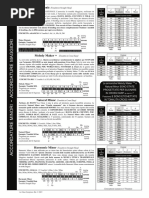

PROSPETTO DELLE FIGURE E DELLE PAUSE ui

Denominaziorie’ Figure delle Note (Suoni) Figure delle Pause (Silenzi) Valore.

Semibreve Intero

Minima Meta

Semiminima ——4 === 4) auto

Croma = S= (4) onao

Semicroma = === (is) Sedicesimo

Biscroma = S= @) temdine

Semibriseroma == Se (4) secsantaquattresimo

EQUIVALENZA DEI VALORI

Vunita o intery

it nn Pr

4 wes r t r

“E t ocr SS co

equivale

a

Per aumentare il valore delle figure la grafia musicale dispone di due mezzi: i! Punto e la Le-

gatura.

LA LEGATURA é una linea curva che unisce due note di suono eguale e ne fa un unico valore,

In altri termini essa assomma o fonde la durata delle due note - possono esservi anche tre o pitt no-

te tutte legate fra loro,

Dimostrazione: PP =? Il ert so NER ET to ll

IL PUNTO posto dopo una nota o pausa ne aumenta la durata della meta del relativo vatore.

exempio: p> = rr Ips i] f° 6 poe 2

Le note (0 le pause) possono essere seguite da due e, raramente, anche tre punti; ogni punto

aumenta della meta il valore di quello precedente:

Esempio: f= F to 4 Ef oo LT PTE (] =e 27

TEMPI E MISURE: il Tempo regola la suddivisione razionale della musica in tante Misure o

Battate comprendenti ognuna un'eguale somma di valori-ogni misura ¢ delimitata mediante una

linea (o stanghetta) che attraversa il rigo verticalmente cosi

wisuramisara wisara

Ww

La somma dei valori che debbono essere contenuti in ogni misura ¢ indicata dai Tempi che

sono raffigurati da segni o numeri frazionati posti all’inizio di ogni composizione. I Tempi posso-

‘no essere pari o dispari.

TEMPI PARI PIU USATI

Tempo ordinario C o 4 sibatte in 4 movimenti: 2 in battere e 2 in levare

‘Tempo a Cappella o tagliato @o & si batte in 2 movimenti: 1 in battere e 1 in levare

Tempo due quarti -} si batte in 2 movimenti: 1 in battere e 1 in levare

‘Tempo sei ottavi (0) -& si batte in 2 movimenti: 1 in battere e 1 in levare

‘Tempo dodici ottavi () AB si batte in 4 movimenti: 2 in battere e 2 in levare

TEMPI DISPARI PIU USATI

Tempo tre quarti-} Tempo tre ottavi - Tempo nove ottavi si batte in 3 movimenti: 1 in

battere e 2 in levare.

SINCOPE per ben comprendere I’effetto della sincope @ necessario esaminare come & composta

Paccentazione delle misure o battute. Es: Una misura di tempo ordinario (@o-4) si compone di

quattro movimenti (0 tempi, o semiminime). Per effetto naturale noi sentiamo pith marcatamente

Vaccento sul 1° e 3° movimento che percid si chiamano tempi forti, mentre meno accentuati il

2° @ 4° mov. detti per questo tempi deboli

Poiché la sincope non é che una accentazione contraria al naturale si verificher& allorch¢ una

nota comincia su un tempo debole e si protrae fino al tempo forte successivo.

‘Nel tempo di % il I° movimento é forte,il II* ¢ debole

Nel tempo di # i I° movimento é forte,il II° e III° deboli.

Sincope Stncope Sine. Sine. Sine. sinc,

movimenti> t. 4, t. 4. f. 4. fda.

NOTE SOVRABBONDANTI:sono gruppi di note contrastanti con la normale divisione del-

la misura.. Le pit frequenti sono:

Torzina gruppo di 3 note da eseguirsi nel tempo di 2di esse.

Sestina gruppo di 6 note da eseguirsi nel tempo di 4 di esse

TERZINE

SESTINE,

Zz “e

oppure « onpure :

Altri gruppi di 5, 7, 9 € pit note sovrabbondanti s’incontrano di rado; quasi sempre tali

gruppi vanno eseguiti nel tempo di un movimento.

Si da pure il caso di Note in diminuzione, praticamente all’inverso delle note sovrabbondan-

Div. regolare Div. in dim.n¢ Div. regolare Div. in dim.2e Div. regolare Div. in dim.n¢

mk TA ta Reif

o_ SINT, 54S), TMA, 728 JI,6 Jddddd,Jdd4,

Se ee ee tee

(2) NB. Il tempo $ per maggior chiarezza si pud battere in 6 movimenti.

(1) NB. Trempi $e per la stessaragione esigono accentazione dei vari moviment.

v

GRADO SCALA la scala é una successione di note procedenti gradatamente all’insu (scala a-

scendente)0 all’ingit (scala discendente).

Le note che formano la scala vengono chiamate Gradi Congiunti poiché si succedono passan-

do dall’una all’altra nota immediatamente vicina. Gradi Disgiunti si chiamano invece allorché le

note procedono in ordine saltuario.

Gradicongiunti Gadi disgiunti SCALA

=

dnd PMT UMMM ee

INTERVALLO?per intervallo si intende la distanza che intercorre fra due suoni differenti. I! pit

piccolo intervallo ¢ il Semitono - due semitoni formano il Tono.

Per classificare un intervallo basta enuuuerare, contando dal grave all’acuto, i gradi congiunti

compresi fra le due note. Per esempio dal Do 3° spazio al Fa 5° linea si ha: do, re, mi, fa, cicé

quattro note e quindi intervallo di IV*. Ecco alcuni esempi:

[Link]? [Link] VIZ Int.¢1 Wf Int. dt VIE Int.4i III [Link] VIII:

SOL la si DO MI fasollast DO DO RE MI RE

(quattrogradi) (sei gradi) (due graai)

ALTERAZIONI ogni nota pud essere alterata (innalzata o abbassata) mediante i cosiddetti Acci-

denti che sono

# Diesis Innalza la nota di un Semitono.

b Bemolle Abbassa la nota di un Semitono.

Doppio Diesis Innalza la nota di un Tono.

Doppio Bemolle _Abbassa la nota di un Tono.

4 Bequadro Annulla I’effetto degli altri accidenti e riporta la nota allo stato na-

5) Doppio bequadro rurale

Le alterazioni sono permanenti se collocate dopo la chiave ed hanno effetto per intera durata

del pezz0; sono momentanee se collocate davanti alla nota ed in tal caso hanno effetto per una sola

misura.

Le alterazioni poste in chiave seguono un ordine fisso immutabile in quanto servono a deter-

minare le diverse tonaliti di cui ci occuperemo pitt avanti. [ Diesis si succedono per quinte ascen

denti: ja, do, sol, 7e, Ja, mi, si. TBemolli procedono per quarte ascendenti: si, mi, la, re, sol, do,

en dies

SCALE-TONALITA abbiamo visto che la scala ¢ una successione di gradi congiunti; i pit im-

portanti gradi della scala sono denominati: Tonica (1 grado); Caratteristica (IM grado); Dominante

W grado); Sensibile (VIL grado).

wl

La scala é DIATONICA quando procede per toni ¢ semitoni. Essa pud essere di Modo Mag-

giore € di Modo Minore.

La Scala Maggiore si compone di 5 Toni ¢ 2 Semitoni, questi ultimi si trovano fra il 3° ¢ 4°

grado e fra il 7° e 8° grado.

SCALA DI DO MAGGIORE

GRADI: Tow vowwwiew wv

Tonica Caratter. Domin. —_Sensib, Tonia

SCALA DI SOL MAGGIORE SCALA DI FA MAGGIORE

=a

Si osservi che tanto la scala di Do maggiore che quelle di Sol e Fa (queste ultime per effetto

delle alterazioni in chiave) hanno la medesima successione di toni e semitoni (2 toni, 1 semit., 3

toni, 1 semit..

sem

La Scale Minore differisce dalla Scale Maggiore principalmente nell’Intervallo fra il 1° grado

(tonica) ed il 3° grado (caratteristica) in quanto nel Modo Maggiore & di una terza maggiore (2 to

ni), nel Modo Minore,\"Intervallo ¢ di una terza minore (1 tono ¢ 1 semitono).

Vi sono due specie di scale minori: Armonica e Melodica

LA MINORE (Armonica) LA MINORE (Melodica)

desreiiatittress

ha il 7° grado (sensibile) alterato ha il 6° € 7° grado alterati ascendendo e naturali

discend.

‘Ogni scala rappresenta la propria TONALITA, ciot la relazione che le note hanno fra loro,

determinata dalle alterazioni permanenti.

Ogni tonalita maggiore ha la propria somighiante minore (0 relativa minore), la cui tonica si

trova una terza sotto (3 semitoni).

’er esempio: Do maggiore ha la propria relativa in La minore; Si maggiore ha la relative in

Sol } minore ecc.

In complesso le Tonalita e relative scale sono 30 fra maggiori e minori come dal seguente:

RIASSUNTO DELLE TONALITA

DIESATE

[mee DO [Link]. RE magg. LAmagg. MI mage. SI magg. ¥a}magg. DO# magg,

TONICA

[ min, “Stxnim, acme, Simin, FAR min, DOfmln. SOLPuin. REAMIn, Lab min,

[mee me 31 Amaiy. S|? meer. rh mage. Yat mage. Eb mae. SoLbmage. DoF mee.

TONICA oy = =5: 2 SS

nin, SRE Ma, SOLmin. DO min, FAmin, sibmin, MIPmin. LAP min.

vw

SCALA CROMATICA:una successione di semitoni forma la scala cromatica 0 semitonata. Le

alterazioni vengono fatte coi diesis ascendendo ¢ coi bemolli discendendo. Essa non appartiene ad

alcuna tonalita e pud iniziare da qualsiasi nota, naturale o accidentata.

SCALA CROMATICA

=e >

La scala cromatica comprende 12 semitoni: 7 diatonici e 5 [Link] semitono e diatonico

se si trova fra due note diverse (Doff - Re) ed & cromatico quando risulta fra due note uguali, una

delle quali alterata (Si-Sib),

SETTICLAVIO:con questo termine si indica il complesso delle Chiayi musicali che appunto so.

no sette. Le chiavi sono di tre specie: di Fa, di Do, di Sol. Le pit usate sono quella di Sol (Violino)

€ quella di Fa (Basso). II seguente rapporto mette in evidenza la corrispondente posizione della me

desima nota (Do centrale).

SETTICLAVIO E RAPPORTO DELLE CHIAVI

f coavipira | [ CHIAVI DIDO | 1 catave |

= _ 9 DISOL

ee ee

(Basso) (Baritono) (Tenore) (Contralto) (Soprano) (Soprano) {Vioitno)

ABBELLIMENTI gli abbellimenti sono note estranee alla divisione regolare della misura ed

‘hanno lo scopo di ornare la melodia. Gli abbellimenti pid usati sono cinque:

Appogglatura (poco usata modernamente) sottrae alla nota il valore da essa rappresentato.

Acciaccatura sottrae alla nota una piccolissima parte del valore di quest’ ultima.

Mordente formato di sue notine ad esecuzione velocissima; pud essere superiore ed inferiore

Gruppetto formato di tre o quattro notine; pud essere diritto € rovesciato.

Trillo 2 il pit rapido possibile alternarsi di due suoni congiunti,

[sprooel[accrac™ |[uonp’ || anupperro [rattazo (con prevarazione

; © risolazione)

notasione a a ee

——

sup int ffairitto — | rovescteto

esecusione

vii

ANDAMENTO - ESPRESSIONE:i principali termini di andamento sono: Largo, Grave, Len-

to, Adagio, Andante, Moderato, Allegro, Allegretto, Presto, Mosso, e possono avere gradazio

ne come: Larghetto, Allegretto, Andantino, ecc. tutti termini comprensibili facilmente. L’anda-

mento & sovente soggetto ad accelerazioni o rallentamenti che vengono indicati con: rall., accell,

tit, @ tempo, poco meno, poco pitt, ecc.

La Corona @ fa prolungare la nota o la pausa sulla quale & segnata a piacere dell"esecutore.

Lespressione 0 colorito si annota con: p (piano), grp pianissimo), ¥ (forte) gf (fortissimo),

af (mexzofome), mp (menopianc). gf(sforzate), ores, (crescendo), dirs (Qiminuendo,

Assai frequentemente s*incontra la legatura di portamento che impone V’esecuzione delle no-

te legate senra alcuna interruzione, Per contro, il punto sopra le note significa esecuzione stacca-

ta:

note legate note staceate

ABBREVIAZIONL si ripete il brano di musica racchiuso dal Ritornello|

lo porta la I*e I volta, nel ripeterlo si passa alla Il* tralasciando la I? D.C,

al€ppeseguire il brano compreso fra i due segni.

ALTRE ABBREVIAZIONI:

Notazione:

Esecuzione:

Tremolo a piacere

Notazione:

Esecuzione

ESEMPI DI ESECUZIONE

I numeri 1, 2,3,4, indicanoi quarti che costituiscono 1a battuta, ¢ la sillaba Do.0.0.0

indica di allungare la pronunciazione segnando leggermente ciascun quarto, Le parole

Uno, due, tre, quattro servono ad accennare i quarti d’ aspetto

Perle figure del valore di quattro quarti, sien note, che aspetti.

123 4 1 2°38 4 4d

Do-o-0.0

Pronuneias*

Uno Tre Quattro Uno Due Tre Quattro

Perle figure del valore di due quarti

i 2 BOA 41 203 4 1 2 3 4 4 2 3 4

So-ol So-0l So-cl [no Due Uno Due Sool 80 - ol Uno Duc

Per le figure del valore di un quarto,

1 2 8 A a 2 8 4 %, 2 3 4 1 2 3 4

Uo Do Do Soi sol Sol Sel Do to Do oko tro Sol Uno Sol

Per Je note o pause ¢ol punto, e per le pause di un ottavo.

1 34 2 A 1423 4 4234 4 23 4

eS

Do.9.6 Do Do. oDo [Link] Do Luv Due Tre Tao Due Pre Do Do Tan Do Tao

Per le note aggruppate.

-

Do Re Do Re Mi Do Re Mi Fa Do Mi Sol Mi Sal Mi

Do Mi Sel Mi Do Sol Mi Sol Do

Riteniamo utile riportace qui questa pagina originale di P. Bons che puo servire come esempic a scansione pratice.

Scale per conoscere i nomi delle note in tutte le chiavi

CHIAVE DI VIOLINO

Ascendente

Re Do gj

Sia

2e o Lb Sl

$

e

19

Ibe

ile

Wt

lip

loz

é ——

Mi Fa Sol

la Si Ty Ba

trhe

Per Estensione

as =

se

L’allievo quando sia in possesso del nome delle note che compongono Ie prime due

Scale potra. passare alla lettura della prima parte

CHIAVE DI BASSO

Fa Sol La Si Do Do Si ta sol py

Re Mi

Do Mi Re be

BS = es

Ascendente Discendente

F See

sue oe ; ie LSS SS

one Mom ot te Sm MS wi Re DS

Sol Sol

Mi Fa Fay

aj pth Se see a 5 PB wm uo xy

yer eo = 2 SF = SSS es

weeFSPzrSEZgS=Ezza=E

Do De 12 3 Ss

Si te Do st te ol me mt Re

© De

Reo Mie Fa@ Se

1

‘xis oO rs =

RIEPILOGO oN

rae

aS a

SSS he IS OS

SF Les NT DOS

Per Estensione ~

fav

al

ze

CHIAVE DI TENORE

Ascendente Disoendente

—— =

Sa 2 ea SS

Do Re Mi Fe Sol La Si Do Do Si La Sol Fe Mi Re Do

Le si Do Do Si Ls

i Fa Sol Pe Sol pe

Do Re Mi ef 2e Mi Re py

——— 2 2 & Se 5 4h

Do

Pe So La St

_ si bo ke Ceo 22

=

8 =e

SSS oe =

oe La

SSR vo we MM Sol

CHIAVE DI SOPRANO

Ascendente ex_Diseendente

— =r :

= es

Do Re Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Re Do

Fa Sol be Sd Pe Mi gy

2 Zo ‘ Do

i = a

3S

a <= ss

ve S

Do Re Mi Fa Sol Sd Fa Mi Re Do Si La Sl

si Do

=

CHIAVE DI MEZZO-SOPRANO

Do Re Mi Fa Sol La Si Do Do Si La Sol Fa Mi Re Do

Ascendente Discendente —

" cs

Do Re Mi Fa Sod Ie St PO PO Si Le sa me an

Be

eal

—=> oo

Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Sol Mu Mi Re Do Si La Sol

Do Re Mi Fa Sol

soa La Si 2

Fa saa oo e222 Ft

= o_o = == =

ead si Do Re Mi

Toe Mi Fa Sot La 8

CHIAVE DI CONTRALTO

Ascendente Discendente 7

=

>See SSS

Do Re Mi Fe Sol La St Si te so me Mi Re ne

aI

2 4l

4

Dem # AH a yw RS

La soi

CHIAVE DI BARITONO

Do Re Mi Fa Sd La Si Do Do Si La Sol Fa Mi Re Do

i

Dn es

7 : =

Ascondente Discendente

9g

0

es

Sol La Si Do Re Mi Ke Sol Sol Fa Mi Re Do Si La Sol

Sol fe Mi Re

sol ta St Do Si ta gol

=4l|

= ue ko sire lao

Feci precedere queste seale allo scopo che I’allievo prenda cognizione delle note

nella chiave di cui andra a far studio di lettura, raccomando peré diesercitarsi anche

nella chiave di Violino in cui é scritto il presente metodo, ancorché questa, non gli appar-

tonesse.

PARTE PRIMA

Scale di Semibrevi

Lento

Idem di Semiminime

Idem di Crome

4.

Idem di Semicrome

6.

Idem.

Saltidi Quarta

Salti di Quinta.

12:

Idem.

Salti di Sesta.

15.

4

Idem. °

16. eS SSS SS

s ¥ T T r

Idem.

10

Salti di Settima.

18.

“SS

Salti d’Ottava.

21. ——

Idem,

Y

Pa a

22. =

.

Idem.

23.

Salti di Nona.

27.

Idem.

28.

Sati di Decima,

30.

Idem.

31.

Idem.

2 2

ee ee oor.

Salti misti.

BR.

33.

Idem.

34.

.

Idem.

35.4

36.

Scala con diverse figure

387,

38:

39.

Pigcoli Solfeggio Esempi di figure frammiste da pause

&

3

=

SoS

Ja

>

43.

0h SS eS

Del punto semplice

53.

Idem,

54.

Del punto doppio

5%.

a

16

Esempio misto.

58.

La legatura, che trovasi sopra due note diegual nome 0 posizione, fa tacere

il nome della seconda. conservandone il valore.

59.

pS

7

E necessario che i! Maestro faccia conoscero all’allievo icasi in cui il punto, la le.

Gatura ele sincope producono V’istesso effetto.

Punto semplice

Legatara Sincope Legatura

ESEMPIO: fA

DELLA SINCOPE

=|

|

=

aan ee

a]

es

Esempi dituttii salti allo seopo di sciogliere la lingua prima di passare ai

Solfeggi della Parte seconda.

67.

68. he

Salti misti =

73. Sara Sta

SCALE DI BISCROME

Fam

oe ie

A.

FINE DELLA I PARTE

PARTE SECONDA

21

Maestoso.

76.

22

Andante

77

Allegro moderato.

78

23

Andantino.

Larghetto,

80 Ser

24

Allegro moderato assai.

81.4

Andante mosso.

25

Larghetto.

83.

Allegretto.

86 : —=

a7

Moderato assai.

87.

28

Sostenuto

89,

—

<= = +

eS.

Moderato assai.

30

Andante

ot ae bees TTT

: Fert } on

a

Allegretto,

93.

@ piacere ear

(WY Accentar bene aneorebh Cadenza,

32

Andante.

Moderato assai.

95. §

34

Allegretto moderato assai —-

ae =

96.

Allegretto moderato.

98. 2

@) a piacere

Gopi ete

FINE DELLA Ll, PARTE,

(@) Accentar bene ancorché Cadenza.

8 PARTE TERZA

Questa parte contiene pressoché tutte le combinazioni della divisione in tutti

gli otto tempi, segni di richiamo, ¢ le abbreviature piii usitate.

Allegro moderato

99.

40

Andante mosso

a 3 ot Zz

101.

Al

Larghetto

102.

Maestoso

42

ot be

6

=

==

103.

£

oe

=

=

=

or te

Allegro giusto

104,

Andante sostenuto a5

106.

46 .

Allegro vivace

73.

107.

Adagio

108. bia th

=

48

Andantino grazioso

a enue

fee a

(aye eae

Moderato assai

110.

E F

Sea

50

Moderato

i. 3

_ Grave

LRG ee

con espressione

5

2 Adagio

us. ES Pager eas

54

Allegro con brio

1S

=

a

ee,

Ae

pe

ae

abet

*

ret

Sostenuto

118. but fr 5

56

117.

Segni di abbreviazioni e di richiamo

Allegro mosso

at _

sferstes

*

Allegro spiritoso 57

58

Altri segni di abbreviazioni

Allegro

119.

[Link]%y 8 ara

Pit mosso

oe

Sar

SS

60

Tn quest’ ultimo Solfeggio sono riuniti tuttiitempi onde abituare 1’ Allievo al

cambiamento istantaneo.

Allegro moderato

120.

Allegretto

a piacere

Andante mosso

61

Allegro giusto +

5 SS ee rE a tee fees

ce = Se

oO Andantino

62

Vivace

t=

Sostenuto

)

hy

te

i

>

cate

i.

ei tet

=

Allegro molto

bee pferpieipeitsierett eiten tite

SSS

a

FINE DELLA III. PARTE

sh

8

Potrebbero piacerti anche

- Teoria Musicale - Pasquale Bona - Metodo Completo Per La Divisione PDFNessuna valutazione finoraTeoria Musicale - Pasquale Bona - Metodo Completo Per La Divisione PDF75 pagine

- Pasquale Bona Metodo Per Il Solfeggio e La DivisioneNessuna valutazione finoraPasquale Bona Metodo Per Il Solfeggio e La Divisione111 pagine

- Teoria Musicale e Solfeggio Per MargheritaNessuna valutazione finoraTeoria Musicale e Solfeggio Per Margherita25 pagine

- BONA Pasquale Metodo Per La Divisione CoNessuna valutazione finoraBONA Pasquale Metodo Per La Divisione Co112 pagine

- Poltronieri - Lezioni Di Teoria Musicale PDF75% (4)Poltronieri - Lezioni Di Teoria Musicale PDF138 pagine

- Teoria Musicale - Nerina PoltronieriNessuna valutazione finoraTeoria Musicale - Nerina Poltronieri138 pagine

- Che Cosa Sono Le Chiavi e A Cosa ServonoNessuna valutazione finoraChe Cosa Sono Le Chiavi e A Cosa Servono7 pagine

- Appunti Di Lezioni Di Teoria MusicaleNessuna valutazione finoraAppunti Di Lezioni Di Teoria Musicale11 pagine

- Lazzari, Teoria Musicale e Lettura Ritmica INessuna valutazione finoraLazzari, Teoria Musicale e Lettura Ritmica I48 pagine

- MÚSICA - Il Solfeggio E La Teoria MusicaleNessuna valutazione finoraMÚSICA - Il Solfeggio E La Teoria Musicale15 pagine

- Elementi Base Di Teoria e ArmoniaNessuna valutazione finoraElementi Base Di Teoria e Armonia57 pagine

- Compendio Di Teoria Musicale - Francesco Alessandro GrilloNessuna valutazione finoraCompendio Di Teoria Musicale - Francesco Alessandro Grillo34 pagine

- Teoria Musicale Dispensa Per Principianti PDFNessuna valutazione finoraTeoria Musicale Dispensa Per Principianti PDF20 pagine

- Nozioni Elementari Di Teoria Musicale - Simone MarinoNessuna valutazione finoraNozioni Elementari Di Teoria Musicale - Simone Marino16 pagine

- Silvano Carella - Elementi Fondamentali Di Teoria Musicale100% (2)Silvano Carella - Elementi Fondamentali Di Teoria Musicale142 pagine

- Pozzoli, Sunto Di Teoria Musicale - I Corso100% (4)Pozzoli, Sunto Di Teoria Musicale - I Corso23 pagine

- HOT STUFF Accordi 100% Corretti - Donna SummerNessuna valutazione finoraHOT STUFF Accordi 100% Corretti - Donna Summer2 pagine

- Alphonse de Liguori - Quanno Nascette NinnoNessuna valutazione finoraAlphonse de Liguori - Quanno Nascette Ninno2 pagine