Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Gen 33,10. Il Tuo Volto Come Il Volto Di Dios. Un Rinnovato Abbraccio Fra I Due Fratelli Da Nostra Aetate Ad Oggi

Gen 33,10. Il Tuo Volto Come Il Volto Di Dios. Un Rinnovato Abbraccio Fra I Due Fratelli Da Nostra Aetate Ad Oggi

Caricato da

Juan Luis MGTitolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

Gen 33,10. Il Tuo Volto Come Il Volto Di Dios. Un Rinnovato Abbraccio Fra I Due Fratelli Da Nostra Aetate Ad Oggi

Gen 33,10. Il Tuo Volto Come Il Volto Di Dios. Un Rinnovato Abbraccio Fra I Due Fratelli Da Nostra Aetate Ad Oggi

Caricato da

Juan Luis MGCopyright:

Formati disponibili

Parte terza

FRA SCRITTURA E FILOSOFIA

03a_Parte_terza_Cap10_165.indd 165 13/06/17 10.30

03a_Parte_terza_Cap10_165.indd 166 13/06/17 10.30

Capitolo Decimo

«IL TUO VOLTO COME IL VOLTO DI DIO» (GEN 33,10):

UN RINNOVATO ABBRACCIO FRA I DUE FRATELLI

DA NOSTRA AETATE AD OGGI

Francesco Giosuè Voltaggio

La ricorrenza del cinquantesimo anniversario della Dichiarazione

conciliare Nostra Aetate costituisce un’occasione unica per riflettere sul

cammino percorso, ripensare il confronto ebraico-cristiano e la propria

rispettiva fede1, e comprendere la necessità di una missione comune di-

nanzi alle sfide di immensa ampiezza che ci attendono.

Nella prima parte del contributo si approfondiscono due eventi

biblici, paradigmatici al fine di illuminare il provvidenziale e rinnovato

incontro tra ebrei e cristiani. Nella seconda parte ci si sofferma su alcu-

ni pronunciamenti del Magistero della Chiesa che hanno proseguito il

rinnovamento segnato dalla Dichiarazione conciliare, per dare alla fine

uno sguardo sull’orizzonte futuro.

1. L’incontro «faccia a faccia» con Dio e con il fratello

Al termine del capitolo 32 della Genesi, Giacobbe si trova al gua-

do del fiume Yabbok (32,23-25). È notte: Giacobbe è nell’angoscia, in

una situazione di «scacco esistenziale». Dio gli ha bloccato ogni via, non

può tornare indietro perché inseguito dallo zio Labano; non riesce ad

avanzare, perché Esaù, suo gemello rivale2, lo attende all’altra riva ed

1 Così I. GREENBERG, For the Sake of Heaven and Earth. The New Encounter

Between Judaism and Christianity, Philadelphia 2004, 3-4: «Yet in the past century, both

religions have begun a new encounter with each other. Every passing decade reveals that

this process is offering both faiths a true historical rarity: a second chance to connect and

thus an opportunity to re-vision themselves».

2 Nel Targum Pseudo-Jonathan a Gen 25,22 si afferma che i gemelli si spingevano

nel seno della madre «come uomini che fanno la lotta», dettaglio che il Midrash accentua

ancora di più, forse per motivi polemici: cfr. Bereshit Rabbah 63,6; Pirqé deRabbi Eliezer

32. Fuor di metafora, si può affermare che la storia della relazione fra ebrei e credenti

in Cristo è stata segnata, fin dall’inizio, da tensioni e rivalità. Circa l’interpretazione

targumica della figura di Giacobbe, si veda F.G. VOLTAGGIO, La oración de los padres y

las madres de Israel. Investigación en el Targum del Pentateuco. La antigua tradición judía y

los orígenes del cristianismo, Biblioteca Midrásica 33, Estella (Navarra) 2010, pp. 227-321.

03a_Parte_terza_Cap10_165.indd 167 13/06/17 10.30

168 Figli di Abramo

egli ne teme la vendetta per la primogenitura che gli ha sottratto. Fa

passare lo Yabbok alle mogli e ai figli, con tutti i suoi beni (32,24). E

Giacobbe rimane solo: qui, un personaggio misterioso lotta con lui tutta

la notte (32,25). Durante la lotta, questi colpisce l’articolazione del fe-

more di Giacobbe, rendendolo zoppo (32,26.32). Giacobbe riconosce

nel misterioso avversario la stessa Shekhinà, la presenza di Dio, e chiama

quel luogo «Penuel» (dall’ebraico: panim, «volto» – El, «Dio»), perché

– dice – «ho visto Dio faccia a faccia» (32,31). Giacobbe esce dalla lotta

con Dio zoppo, cioè conscio della sua debolezza. Così, dopo l’incontro

faccia a faccia con Dio, egli può «rischiare» finalmente la riconciliazione

con il fratello, che corre incontro a lui, lo abbraccia, lo bacia e i due

piangono insieme (33,4). Al termine del racconto (33,10), Giacobbe ri-

volge al fratello una frase meravigliosa: «Ho visto il tuo volto come si

vede il volto di Dio» ( )3.

Non si tratta ora di discutere (cosa che ebrei e cristiani hanno fatto

per secoli), su chi sia Giacobbe, l’eletto di Dio o Esaù, l’abietto4. In una

lettura esistenziale, ognuno può essere Giacobbe o Esaù, accogliendo o

rifiutando l’elezione gratuita. Ad ogni modo, in tale racconto vi è una

chiave ermeneutica di primaria importanza per comprendere il rinno-

vato abbraccio tra i due fratelli, ebrei e cristiani. Si ritiene spesso che la

fede sia un ostacolo alla fratellanza. Non è così. Il fondamentalismo è, in

realtà, una deviazione, un allontanamento dal volto di Dio. Al contrario,

quando si risale alla vera sorgente, che è il volto di Dio, è possibile vede-

re il volto dell’altro «come il volto di Dio».

Non a caso, l’evento dell’incontro faccia a faccia tra Giacobbe

ed Esaù fu fonte d’ispirazione per E. Lévinas5 (di cui il promotore del

presente convegno, Prof. F.P. Ciglia, è un noto esperto), che afferma:

«Nella relazione interpersonale, non si tratta di pensare insieme me e

3 La traduzione del testo biblico è nostra. La nuova traduzione biblica della

CEI («io sto alla tua presenza, come davanti a Dio, e tu mi hai gradito») non rende ade-

guatamente tutta la profondità dell’espressione ebraica.

4 Nella tradizione ebraica, Giacobbe/Israele è l’uomo perfetto, perché tutti i

suoi figli sono eletti (i capostipiti delle dodici tribù d’Israele), a differenza di Abramo

(suo figlio Ismaele non è eletto) e di Isacco (suo figlio Esaù non è eletto); l’autore del Libro

dei Giubilei e Filone presentano Giacobbe come uomo perfetto (cfr. Jub 25,4-10; FILO-

NE, All 3,177ss); secondo l’esegeta alessandrino, egli è il «lottatore» (FILONE, All 3,191)

e gode di una diretta comunicazione con Dio (cfr. FILONE, Plant 90); anche secondo il

Targum, Giacobbe è l’uomo «perfetto» (tmym/šlym) che non ha avuto defezioni tra i suoi

figli (Targum Lv 22,27; cfr. Sifré Devarim 32).

5 Cfr. E. LÉVINAS, «Paix e proximité», in Emmanuel Lévinas. Les Cahiers de la

Nuit surveillée (ed. J. Rolland), Paris 1984, pp. 339-346.

03a_Parte_terza_Cap10_165.indd 168 13/06/17 10.30

«Il tuo volto come il volto di Dio» (Gen 33,10) 169

l’altro, ma di essere dinanzi (en face). La vera unione, o il vero insieme,

non è un insieme di sintesi, ma un insieme di faccia a faccia (face-à-

face)»6.

2. L’abbraccio sofferto tra i fratelli

Nel racconto menzionato si trova un paradigma del rapporto tra

cristiani ed ebrei, e, più in generale, di ogni relazione interpersonale. Per

il credente vi sono due condizioni sine qua non per l’incontro con il fra-

tello: aver sperimentato il volto di Dio e aver conosciuto la vulnerabilità

del proprio volto. Questa è l’esperienza che ha cominciato la Chiesa con

il Concilio Vaticano II: un cammino di teshuvà, di «ritorno» a Dio, alle

proprie sorgenti, e quindi all’ebraismo. Tornando all’essenza della pro-

pria fede, i padri conciliari hanno ritrovato il loro fratello. «Scrutando il

mistero della Chiesa» (NA 4), e quindi non solo per ragioni umanistiche,

i cattolici sono ritornati alle radici: hanno ora l’opportunità di correre

incontro al fratello, abbracciarlo e piangere con lui. Se il credente non

va verso l’altro «zoppicando», cioè con umiltà e coscienza della propria

debolezza, e se non vede nell’altro il volto di Dio (Penu-el), la sua fede è

vana e si attira a ragione l’accusa dei non credenti: a che serve la fede se

porta a misconoscere e a deturpare il volto dell’altro?

Si potrebbe obiettare a tale interpretazione che, nella tradizione

ebraica, Esaù sia descritto in modo nettamente negativo: nel testo ma-

soretico il sintagma («e lo baciò») è marcato con punti al di so-

pra, segno per alcuni che il bacio di Esaù non sia stato sincero (alcuni

interpreti suggeriscono perfino che Esaù abbia proditoriamente morso

il collo di Giacobbe!). Per di più, altri ritengono chiaro dal seguito del

racconto che Giacobbe, diffidando del fratello, gli abbia voltato definiti-

vamente le spalle (cfr. Gen 33,12-17). Non c’è dubbio che il sospetto sia

sempre in agguato nelle nostre relazioni interpersonali, come in quelle

ebraico-cristiane.

Nondimeno, altri rabbini hanno sostenuto che il bacio di Esaù

fosse veritiero e che i masoreti avrebbero punteggiato il testo proprio

per enfatizzare la straordinarietà dell’evento. Com’è noto, la tradi-

6 E. LÉVINAS, Éthique et Infini, Paris 1982, p. 81: «Dans la relation interperson-

nelle, il ne s’agit pas de penser ensemble moi et l’autre, mais d’être en face. La véritable

union ou le véritable ensemble n’est pas un ensemble de synthèse, mais un ensemble de

face-à-face».

03a_Parte_terza_Cap10_165.indd 169 13/06/17 10.30

170 Figli di Abramo

zione rabbinica ha identificato Esaù prima con i Romani7 e poi con

i loro eredi, i bizantini cristiani. Rabbi Naftali Zvi Yehudah Berlin

(1816-1903), noto con l’acronimo Netziv, commentando l’incontro

fra Giacobbe ed Esaù, ha sostenuto che, benché il loro incontro nel

corso della storia sia stato spesso amaro, verrà un giorno in cui Esaù

(il cristiano) riconoscerà le benedizioni di suo fratello Giacobbe (l’e-

breo) abbracciandolo sinceramente8. Benché il cristiano non si pos-

sa considerare un discendente di Esaù, si può testimoniare con gioia

come, a cinquant’anni da Nostra Aetate, il mondo sia stato spettatore

di tante parole, abbracci e lacrime sincere tra ebrei e cristiani: la «pro-

fezia» di Rabbi Netziv si è così, almeno in parte, adempiuta! Ciò, oltre

ad essere una naµat ruaµ, una gioia, per Dio, è un segno dei tempi:

per alcuni rabbini è addirittura un segno della presenza delle ‘yiqqvot

ha-Mashiaµ, delle «orme del Messia», il quale sarebbe alle porte.

3. Cercare i fratelli e ritrovarli

L’abbraccio fra Giacobbe ed Esaù ne ricorda un altro, quello fra

Giuseppe e i suoi fratelli, avvenuto come il primo tra le lacrime. In tale

racconto, cristiani ed ebrei si possono immedesimare con più serenità

nei protagonisti: Giuseppe e i suoi fratelli sono stati tutti eletti da Dio,

per cui la controversia sul «figlio rigettato» è esclusa a priori.

Giacobbe invia Giuseppe a Sichem alla ricerca dei suoi fratelli (Gen

37,13-14). Mentre erra nella campagna, uno sconosciuto gli domanda:

«Che cerchi?» ( ; 37,15). Giuseppe, che non cerca semplicemente

«qualcosa», risponde: «Cerco i miei fratelli!» ( , 37,16).

Questo è in fondo il grido di ogni uomo: «Cerco i miei fratelli!». Tale

ansiosa ricerca sarà subito disattesa: Giuseppe è tradito e venduto dai suoi

7 Sull’identificazione Esaù/Romani, si veda G. STEMBERGER, «Die Beurteilung

Roms in der rabbinischen Literatur», in Principat. XIX/2. Religion (Judentum: palästini-

sches Judentum) (ed. W. Haase), ANRW 2, Berlin-New York 1979, pp. 338-395.

8 Cfr. le considerazioni del rabbino David Rosen, in S. DZIWISZ- D. ROSEN,

Brothers Reunited. Catholic Jewish-Dialogue, Krakow 2009, pp. 45-46. Lo stesso rabbino

ha affermato in una sua recente conferenza su Nostra Aetate (Manchester, maggio 2015):

«And in a sense we are at a moment in time where that vision of the Netziv, Rabbi Naftali

Zvi Yehuda Berlin, is being realised. This new discovery of the unique siblinghood, si-

sterhood and brotherhood, that connects the Jewish community and the Christian world,

a recognition that is increasing, and that was facilitated momentously, by the promulgation

fifty years ago of the historic document Nostra Aetate which we are celebrating today»: in

http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/779315/26277278/1433180669700/Transcript+Rabbi

+David+Rosen+12+May+2015+2.pdf?token=jDHAjPZWUlErctA4sC3DPmYjqDo%3D.

03a_Parte_terza_Cap10_165.indd 170 13/06/17 10.30

«Il tuo volto come il volto di Dio» (Gen 33,10) 171

fratelli per invidia. Dopo una storia di enorme sofferenza e d’ingiustizie

subite, Giuseppe piange e si fa riconoscere dai fratelli, dicendo loro: «Io

sono Giuseppe, vostro fratello ( ), che voi avete venduto!»

(Gen 45,4). Subito dopo, nelle parole di Giuseppe, vi è un’aggiunta es-

senziale per il nostro tema: «Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate

per avermi mandato quaggiù, perché Dio mi ha mandato prima di voi

per conservarvi in vita (…). Non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio»

(45,4.8). In tal modo, Giuseppe, alla luce della fede, può superare le sue

ferite. Lungi dal sentirsi una vittima, egli confessa che in ogni cosa, per-

fino nelle ingiustizie subite dai propri fratelli, vi è un progetto divino che

volge la storia per il bene dei suoi eletti. Dopo tali parole, Giuseppe, di

nuovo piangendo, bacia tutti i fratelli e li stringe a sé; solo dopo ciò, si

nota che i suoi fratelli si mettono a conversare con lui (45,15), come a dire:

ora può iniziare il vero dialogo!

Il 17 ottobre 1960, Giovanni XXIII (al secolo Angelo Giuseppe

Roncalli), ricevendo in udienza una delegazione di ebrei statunitensi,

facendo riferimento al proprio nome, rivolse agli ebrei le stesse fatidiche

parole: «Io sono Giuseppe, vostro fratello!». Egli inaugurava così un’era

di riscoperta di fraternità tra la Chiesa e il popolo ebraico, operando

non solo una «conversione» (teshuvà) per quanto riguarda la svolta delle

relazioni con il popolo d’Israele, ma anche una «conversione» (teshuvà)

nel senso di lashuv, di «ritornare» alle radici ebraiche.

Ciò che accomuna i due eventi della Scrittura ai quali ci siamo

riferiti è che, in entrambi, l’abbraccio tra i fratelli avviene tra le lacrime

e include il dolore delle ferite passate e presenti. Non si tratta, perciò,

di un abbraccio «buonista», né di un mero condono o oblio («assur

liskoaµ!», «è proibito dimenticare!», è il motto degli ebrei), ma di un

caricarsi delle ferite subite dall’altro.

4. Sospetti reciproci dei fratelli nell’incontro

Circa il rinnovato rapporto tra ebrei e cristiani, una premessa è

d’obbligo. Va detto subito che l’ebraismo, in tutta la sua ricchezza, va

conosciuto e amato di per sé, e non solo come fonte e radice del cristia-

nesimo. Non si può tuttavia negare che per i cristiani è fondamentale co-

noscere non solo l’Antico Testamento, ma anche la tradizione e la liturgia

ebraica, al fine di comprendere il Nuovo Testamento, l’evento Cristo, la

tradizione e la liturgia della Chiesa9. In Gerusalemme e nel popolo ebrai-

9 Afferma lapidariamente F. ROSSI DE GASPERIS, «Lettura ebraica e lettura cri-

03a_Parte_terza_Cap10_165.indd 171 13/06/17 10.30

172 Figli di Abramo

co sono nati i cristiani e là sono «tutte le loro fonti» (cfr. Sal 87,6.7). Da lì

parte ogni rinnovamento del cristianesimo. Tale asserzione è tutt’altro che

ovvia, poiché il cristiano che desidera andare incontro al popolo ebraico,

cammina, per parafrasare Rabbi Naµman de Breslav, su «un ponte molto

angusto» (gesher ṣar me’od), con due «precipizi», a destra e a sinistra. Mi

riferisco a due grandi sospetti uno da parte ebraica e l’altro da quella cri-

stiana, del tipo accennato sopra: «Può mai Esaù aver baciato sinceramen-

te Giacobbe?». A tali sospetti è arduo rispondere adeguatamente, dato il

coinvolgimento emotivo in chi li solleva e una certa reticenza ad ascoltare

argomenti razionali. Menzionarli in questa sede è utile per evitare di ide-

alizzare il cammino del dialogo ebraico-cristiano, ancora irto di ostacoli.

Il primo sospetto, da parte ebraica, è che il cristiano che ritorni

alla sorgente ebraica intenda in realtà «strumentalizzarla» ai suoi fini.

Ecco solo alcune delle obiezioni sollevate: non si rischia di «cristianizza-

re» ciò che è proprietà del popolo eletto e che gli è costato innumerevoli

sofferenze nel corso della storia? Perché i cristiani, talora complici o

colpevoli di tali sofferenze, sono ora tanto attratti dagli ebrei? Tanto

fascino non sarà, alla fine, una forma «mascherata» di proselitismo e,

ancora, di un subdolo antisemitismo?

Il secondo sospetto, da parte cristiana, è che dietro il cristiano

che voglia ritornare con venerazione alle radici ebraiche, si nasconda in

fondo un «giudaizzante» che retroceda dalla novità cristiana o un «sio-

nista» che sposi sic et simpliciter la causa politica d’Israele, ignorando

l’innegabile sofferenza del popolo palestinese. Ecco alcune delle critiche

ricorrenti: non sono forse i cristiani il «nuovo Israele»? Non è forse su-

perata l’antica Alleanza? Dio non ha forse eletto tutte le genti? L’amore

privilegiato agli ebrei non rappresenta de facto una discriminazione di

altri popoli? I libri sacri delle altre religioni non sono forse una prepara-

zione al Messia, così come l’Antico Testamento per gli ebrei?

5. Il legame, l’elezione e il patrimonio comune

Da parte cattolica, la risposta migliore ai dubbi esposti è già venuta

dal Magistero della Chiesa. Conviene qui evocarne brevemente qualche

passo. Il decreto Nostra Aetate, al quarto paragrafo, ha affermato «il vin-

colo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con

stiana dell’Antico Testamento», in Ebrei ed ebraismo nel Nuovo Testamento, I (edd. C.

Di Sante - G. Scuderi - Al.), Roma 1989, pp. 104-105: «Non c’è fede cristiana che possa

tagliare i ponti con Israele e con il suo Testamento, senza autodisintegrarsi».

03a_Parte_terza_Cap10_165.indd 172 13/06/17 10.30

«Il tuo volto come il volto di Dio» (Gen 33,10) 173

la stirpe di Abramo». Si tratta di un legame speciale che il cristianesimo

non ha con nessun’altra religione. I padri conciliari affermano che tale

vincolo è ricordato «scrutando il mistero della Chiesa»: si tratta, cioè, di

qualcosa d’intrinseco alla Chiesa, all’essenza cristiana10. Si dichiara poi

che la Chiesa «non può dimenticare che ha ricevuto la rivelazione dell’An-

tico Testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua ineffa-

bile misericordia, si è degnato di stringere l’Antica Alleanza, e che essa

stessa si nutre dell’ulivo buono su cui sono stati innestati i rami dell’ulivo

selvatico che sono i gentili». La Chiesa, dunque, non può trascurare la

mediazione del popolo ebraico nella recezione delle Scritture: ciò pre-

suppone l’idea che la Sacra Scrittura, lungi dall’essere «piovuta dal cielo»

(benché divinamente ispirata), sia stata consegnata e «incarnata» nella

fede viva del popolo ebraico.

I padri conciliari hanno voluto inoltre affermare con forza l’irre-

vocabilità dell’alleanza di Dio con il suo popolo: «Gli Ebrei, in grazia

dei padri, rimangono ancora carissimi a Dio, i cui doni e la cui vocazione

sono senza pentimento» (NA 4). Dio ha eletto il popolo ebraico e, solo

mediante esso, tutte le genti. Essi hanno «l’adozione a figli, la gloria,

l’alleanza, la legge, il culto e le promesse (…), da essi proviene Cristo se-

condo la carne» (cfr. Rm 9,4-5). L’elezione di Dio non può essere revo-

cata: si tratta di una berit ‘olam, un’«alleanza eterna». Tale affermazione,

tutt’altro che banale, contiene numerose implicazioni. Per sondare la

profondità di una realtà è spesso utile considerare il suo contrario. Basti,

in proposito, citare un aforisma di A. Schopenhauer:

Ma gli ebrei sono il popolo eletto di Dio». Può darsi, ma il gusto è vario: il

mio popolo eletto essi non lo sono. Perché tante parole? Gli ebrei sono il popolo

eletto del loro dio, ed egli è il dio eletto del suo popolo: e per il resto questo non

interessa a nessuno11.

10 Anche in campo ebraico, vari hanno espresso la «connaturalità» della figura

di Gesù all’ebraismo; S. BEN-CHORIN, Fratello Gesù, TEA 70, Brescia 1985, p. 27, ad es.,

riporta le affermazioni di due noti ebrei; il primo è Max Nordau, collaboratore di Theo-

dor Herzl che scrisse nel 1889: «Gesù è l’anima della nostra anima, così come è la carne

della nostra carne. Chi potrebbe dunque separarlo dal popolo ebraico!»; il secondo è

Martin Buber, che asserì nella sua opera Zwei Glaubensweisen (1950): «Sin dalla mia

giovinezza ho avvertito la figura di Gesù come quella di un mio grande fratello. Che la

cristianità lo abbia considerato e lo consideri come Dio e Redentore, mi è sempre sem-

brato un fatto della massima serietà, che io devo cercare di comprendere per amor suo e

per amor mio».

11 A. SCHOPENHAUER, O si pensa o si crede. Scritti sulla religione (edd. A. VER-

RECCHIA - B. BETTI), Milano 2000, p. 61.

03a_Parte_terza_Cap10_165.indd 173 13/06/17 10.30

174 Figli di Abramo

Tutto il contrario ha affermato San Giovanni Paolo II, papa polac-

co che da giovane convisse con tanti ebrei e fu testimone della tragedia

di cui furono vittime:

Questo straordinario popolo continua a portare dentro di sé i segni dell’e-

lezione divina. Lo dissi una volta parlando con un politico israeliano, il quale

concordò volentieri. Aggiunse soltanto: «Se questo potesse costare meno!...».

Davvero, Israele ha pagato un alto prezzo per la propria elezione12.

«Elezione» nella Scrittura, come nella storia, significa sempre gra-

zia e privilegio, ma anche peso e sofferenza13: «L’elezione di Dio e la

sofferenza dei suoi eletti sono strettamente congiunte»14.

Il decreto conciliare rileva, inoltre, il «patrimonio spirituale comu-

ne» a cristiani e a ebrei (NA 4). Se è vero che occorre rispettare l’identità

propria ebraica, esiste una grande eredità comune. Ogni rinnovamento

nella Chiesa non può prescindere da un ritorno alle fonti ebraiche: tale

cammino, per quanto possa sembrare strano, è ancora lungo15.

6. Fratelli prediletti e maggiori, o meglio, padri nella fede

San Giovanni Paolo II ha fatto grandi passi sulla linea del rinnova-

mento conciliare. In un discorso del 6 marzo 1982, egli ha ripresentato

l’importanza del patrimonio comune tra ebrei e cristiani, riconoscendo

che «farne l’inventario in se stesso, tenendo però anche conto della fede

e della vita religiosa del popolo ebraico, così come esse sono professate e

vissute ancora adesso, può aiutare a comprendere meglio alcuni aspetti

della vita della Chiesa»16. Il nostro interesse verso l’ebraismo, pertanto,

12 GIOVANNI PAOLO II, Varcare la soglia della speranza, Milano 1994, pp. 111-112.

13 Si veda l’opera di A. LIPPI, Elezione e passione. Saggio di teologia in ascolto

dell’ebraismo, Leumann (Torino) 1996.

14 P. LAPIDE - J. MOLTMANN, Israele e Chiesa: camminare insieme?, Brescia 1982,

p. 51.

15 Così nota A. DI BERARDINO, «Tendenze attuali negli studi patristici», in

Complementi interdisciplinari di Patrologia (ed. A. Quacquarelli), Roma 1989, 38-39: «Lo

schema del fecondo programma del “ritorno alle fonti”, che in larga misura ha condi-

zionato e stimolato gli studi sul protocristianesimo, ha provocato un’uscita dagli steccati

degli studi svolti prevalentemente in ambito latino e greco, indirizzandosi anche verso il

cristianesimo delle aree orientali di altro retroterra linguistico: siriaco, copto, armeno,

ecc. Tuttavia, tra le fonti, questo programma non ha incluso il giudaismo; si tratta perciò

di un ritorno alle fonti incompiuto e imperfetto».

16 Citato in Segretariato per l’unione dei Cristiani. Commissione per i rapporti

religiosi con l’Ebraismo, Ebrei ed ebraismo nella predicazione e nella catechesi della Chiesa

cattolica. Sussidi per una corretta presentazione, 24 giugno 1985, I,2; cfr. CCC 1096.

03a_Parte_terza_Cap10_165.indd 174 13/06/17 10.30

«Il tuo volto come il volto di Dio» (Gen 33,10) 175

non è solo archeologico. Se la conoscenza dell’ebraismo all’epoca del

Secondo Tempio è di fondamentale importanza per la comprensione

del Nuovo Testamento, della vita e della liturgia della Chiesa, non va

trascurata la conoscenza della vita ebraica di fede attuale, giacché essa

può illuminare alcuni aspetti della vita della Chiesa. In questa direzione,

dobbiamo sinceramente riconoscere di essere ancora alquanto indietro,

giacché vari fedeli cristiani non solo ignorano la fede ebraica attuale, ma

la guardano ancora con diffidenza.

Nella sua storica visita alla Sinagoga di Roma del 13 aprile 1986,

San Giovanni Paolo II ha affermato:

La Chiesa di Cristo scopre il suo «legame» con l’Ebraismo «scrutando il

suo proprio mistero». La religione ebraica non ci è «estrinseca», ma in un certo

qual modo, è «intrinseca» alla nostra religione. Abbiamo quindi verso di essa

dei rapporti che non abbiamo con nessun’altra religione. Siete i nostri fratelli

prediletti e, in un certo modo, si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori.

Papa Benedetto XVI e Papa Francesco hanno fatto nuovi passi

nella stessa direzione. Essendo impossibile riportare qui tutta la ric-

chezza delle loro dichiarazioni, ci limitiamo a due testi. Papa Benedet-

to, nell’Esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in Medio Oriente

(2012), 21, ha affermato:

È opportuno che i cristiani diventino più consapevoli della profondità

del mistero dell’Incarnazione per amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima

e con tutte le forze (cfr. Dt 6,5). Cristo, il Figlio di Dio, si è fatto carne in un

popolo, in una tradizione di fede e in una cultura la cui conoscenza non può che

arricchire la comprensione della fede cristiana. I cristiani hanno incrementato

questa conoscenza con il contributo specifico dato da Cristo stesso mediante la

sua morte e risurrezione (cfr. Lc 24,26). Ma devono essere sempre consapevoli e

riconoscenti delle loro radici. Infatti, per poter attecchire, l’innesto sul vecchio

albero (cfr. Rm 11,17-18) ha bisogno della linfa che proviene dalle radici.

In tal modo, Benedetto XVI ha voluto dare un fondamento teolo-

gico per così dire «interno» alla necessità per i cristiani di conoscere e

amare l’ebraismo: si tratta di un corollario della fede nell’incarnazione.

«Gesù è ebreo e lo è per sempre»17: nella sua incarnazione, Cristo ha

assunto «tutto» del popolo ebraico, eccetto il peccato. Inoltre, Bene-

detto XVI ha preferito rivolgersi agli ebrei come ai nostri «padri nella

17 Segretariato per l’unione dei Cristiani. Commisione per i rapporti religiosi

con l’Ebraismo, Ebrei ed ebraismo, III,1.

03a_Parte_terza_Cap10_165.indd 175 13/06/17 10.30

176 Figli di Abramo

fede», piuttosto che ai nostri «fratelli maggiori»18.

Papa Francesco, nell’Esortazione Apostolica Evangeli Gaudium

(2013), 247, ha dichiarato:

Uno sguardo molto speciale si rivolge al popolo ebreo, la cui Alleanza con

Dio non è mai stata revocata, perché «i doni e la chiamata di Dio sono irrevoca-

bili» (Rm 11,29). La Chiesa, che condivide con l’Ebraismo una parte importante

delle Sacre Scritture, considera il popolo dell’Alleanza e la sua fede come una

radice sacra della propria identità cristiana (cfr. Rm 11,16-18). Come cristiani

non possiamo considerare l’Ebraismo come una religione estranea, né includia-

mo gli ebrei tra quanti sono chiamati ad abbandonare gli idoli per convertirsi al

vero Dio (cfr. 1Ts 1,9).

Le affermazioni conciliari e magisteriali non sono ancora vissute

pienamente né da tutti i pastori né da tutto il popolo cristiano19; mutatis

mutandis, ciò vale anche per gli ebrei. Alcuni storici sostengono che

sono necessari cinquant’anni perché un Concilio sia accolto e attuato in

tutta la Chiesa. Ecco, ora, il momento favorevole, il kairòs da sfruttare!

7. L’orizzonte futuro: una missione comune?

Il cammino futuro da percorrere è l’unità tra cristiani ed ebrei non

solo su temi di fede, spirituali, morali e sociali, nel rispetto dell’identi-

tà religiosa propria di ciascuno. Paradossalmente, alcuni avversari del

pensiero ebraico-cristiano hanno compreso ciò più di tanti cristiani ed

ebrei. Così, ad esempio, afferma F.W. Nietzsche:

Il cristianesimo, per la sua radice ebraica e comprensibile solo come frut-

to di questo terreno, rappresenta il movimento opposto a ogni morale dell’alle-

vamento della razza, del privilegio: – esso è la religione antiariana par excellence:

il cristianesimo, il rovesciamento di tutti i valori ariani, la vittoria dei valori-

18 Così afferma BENEDETTO XVI, Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei

tempi. Una conversazione con Peter Seewald, Città del Vaticano 2010, 123: «L’espressio-

ne “fratello maggiore” già utilizzata da Giovanni XXIII non è bene accolta dagli ebrei

perché nella tradizione ebraica il “fratello maggiore”, ovvero Esaù, è anche il fratello

abietto. La si può comunque utilizzare perché esprime qualcosa di importante. Ma è

giusto che essi siano anche i nostri “Padri nella fede”. E forse quest’ultima espressione

descrive con maggior chiarezza il nostro rapporto».

19 Così I. GREENBERG, For the Sake of Heaven and Earth, 173: «The morally and

theologically remarkable work done by Christians in the dialogue of the last 20 years

has one serious weakness. It remains basically the possession of a minority of inspired

people. It is not yet understood properly at the mass level and not yet dominant at the

upper decision-making levels».

03a_Parte_terza_Cap10_165.indd 176 13/06/17 10.30

«Il tuo volto come il volto di Dio» (Gen 33,10) 177

Ciandala, il vangelo predicato ai poveri, agli umili, la rivolta generale di tutti i

calpestati, i miseri, i falliti, i malriusciti, contro la «razza» – l’immortale vendetta

dei Ciandala come religione dell’amore…20

Al positivo, Nietzsche dimostra di aver compreso due punti ba-

silari: primo, che il cristianesimo costituisce il rovesciamento di tutti i

valori ariani; secondo, che tale caratteristica deriva proprio dalla sua

radice ebraica.

Sono state citate sopra due affermazioni antisemitiche, o al minimo

antigiudaiche, di due filosofi, Schopenhauer e Nietzsche. Si potrebbero

aggiungere altre citazioni degli stessi, a conferma che non si tratta in alcun

modo di frasi avulse dal contesto. Per di più, la lista degli «illuminati» an-

tigiudaici si potrebbe facilmente allungare: Voltaire, Fichte, Kant, Hegel,

Heidegger ne sono gli esempi più illustri21 e troppo poco noti. Oltre alla

«purificazione della memoria» da parte della Chiesa22, sarebbe quindi ne-

cessaria una «purificazione laica» della memoria. Non è superfluo notare

che, per vari dei filosofi citati, allontanarsi dalle radici ebraiche significava

ritornare alla «purezza greca»23. I cristiani, invece, pur senza trascurare

l’enorme importanza della cultura greca per l’origine e lo sviluppo della

loro fede, sono e saranno sempre «spiritualmente semiti»24.

Insieme, ebrei e cristiani hanno ancora molto da dire e da testi-

moniare al mondo contemporaneo. Sulla loro comune missione nel pro-

getto salvifico di Dio si riflette sempre più profondamente dal punto di

vista teologico, sia in campo ebraico sia cristiano25. A questo proposito,

nota il rabbino E. Korn:

20 F.W. NIETZSCHE, Crepuscolo degli idoli, Milano 2000, p. 59.

21 Si veda, sul tema, D. DI CESARE, Heidegger e gli Ebrei, Torino 2014, pp. 34-82.

22 Dopo Nostra Aetate, è stato in particolare San Giovanni Paolo II a intrapren-

dere passi decisivi circa la condanna dell’antisemitismo, il ricordo della Shoah e la «pu-

rificazione della memoria»: cfr. E.J. FISCHER - L. K LENICKI (edd.), The Saint for Shalom.

How Pope John Paul II Transformed Catholic-Jewish Relations. The Complete Texts 1979-

2005, pp. 22-30.

23 Tale purezza è, a sua volta, ottenuta filtrando tutto ciò che nella grecità si

accorderebbe troppo bene con la sapienza biblica, come nel caso della nota avversione

di Nietzsche contro la figura di Socrate, tematizzata in F.W. NIETZSCHE, Die Geburt der

Tragödie aus dem Geiste der Musik (1872).

24 Secondo la nota affermazione di Papa Pio XI in un suo discorso del 6 settem-

bre 1938, riportato in La Documentation Catholique 39 (1938), p. 1459.

25 Tale purezza è, a sua volta, ottenuta filtrando tutto ciò che nella grecità si

accorderebbe troppo bene con la sapienza biblica, come nel caso della nota avversione

di Nietzsche contro la figura di Socrate, tematizzata in F.W. NIETZSCHE, Die Geburt der

Tragödie aus dem Geiste der Musik (1872).

03a_Parte_terza_Cap10_165.indd 177 13/06/17 10.30

178 Figli di Abramo

Mentre cinquant’anni fa la cooperazione era sostenuta in primo luogo da

cristiani ed ebrei molto liberali o con una pratica religiosa molto tiepida, accom-

pagnata da convinzioni teologiche minime, attualmente invece sono le persone

osservanti, teologicamente preparate, che ricercano una corretta concezione di

Dio nelle loro vite come pure un significato trascendente nelle loro azioni e

nelle loro convinzioni etiche, a essere maggiormente beneficate da questa nuova

relazione26.

Se ciò è vero, siamo maturi, all’interno del dialogo ebraico-cristia-

no, per mostrare senza timore la nostra identità e discutere anche su ciò

che ci divide e non solo su ciò che ci accomuna. Per dare solo un esem-

pio, in alcuni centri di dialogo ebraico-cristiano si propongono la lettura

e la discussione di alcuni testi religiosi, problematici per l’altra parte.

Nel futuro, ebrei e cristiani sono chiamati a comprendere e a

prendere su di essi le sofferenze dell’altro, per mostrare la luce della

fede e, ancor più, per essere essi stessi una luce per questa generazione,

a immagine del Messia. Lo Zohar (II, 212a) contiene un affascinante

testo sul Messia:

C’è nel Giardino dell’Eden un palazzo chiamato Palazzo dei Figli della

Malattia. Il Messia entra in questo palazzo e raccoglie ogni dolore e ogni castigo

d’Israele. Tutti loro vengono e riposano sopra di Lui. Egli li alleggerì sopra di sé,

perché non vi era nessuno capace di portare i castighi d’Israele per le trasgres-

sioni della Legge, com’è scritto: Egli si è caricato delle nostre malattie.

Secondo questo testo, il Messia che attende Israele trionferà e por-

terà la redenzione, per dirla con Nietzsche, mediante i valori anti-ariani,

attraverso l’umiltà. Dal canto loro, i cristiani, che credono nel Messia

che si è caricato di tutte le sofferenze, sono chiamati a conoscere, a com-

prendere e a caricarsi del dolore del popolo ebraico e di ogni uomo.

D’altra parte, gli ebrei, che si mostrano assai sensibili alla persecuzione

dei cristiani del Medio Oriente, sono chiamati a riconoscere sempre più

il «volto» dei cristiani arabi di Terra Santa: «L’altro oggi, per il popolo

d’Israele, è prima di tutto il popolo palestinese»27. A tale realtà non si

26 E. KORN, Ripensare il cristianesimo. Punti di vista rabbinici e prospettive possi-

bili, Bologna 2014, p. 106.

27 Così F. ROSSI DE GASPERIS, Cominciando da Gerusalemme (Lc 24,47). La

sorgente della fede e dell’esistenza cristiana, Casale Monferrato 20015, 23, che aggiunge

(pp. 23-24): «I due figli di Abramo, Isacco e Ismaele, sono lì, di fronte al problema di sem-

pre: convivere da fratelli sulla stessa terra, ciascuno con la sua vocazione e la sua identità,

secondo il disegno di Dio. Il fatto, però, che tra quest’altro ci sia una minoranza di pale-

stinesi – da una parte entrati nel Nuovo Testamento fin dagli inizi dell’evangelo, e perciò

fratelli a titolo pieno degli ebrei credenti in Gesù (...), e d’altra parte inculturati da secoli

03a_Parte_terza_Cap10_165.indd 178 13/06/17 10.30

«Il tuo volto come il volto di Dio» (Gen 33,10) 179

può sfuggire, pena l’isolamento, il fondamentalismo o, peggio, la cata-

strofe. Più di questo, ebrei e cristiani non possono sottrarsi dall’incon-

tro con il popolo musulmano, con il quale, per le recenti migrazioni

di massa, si trovano sempre più in stretto contatto: in tale incontro, i

cristiani arabi hanno un ruolo fondamentale di mediazione. Quante fe-

rite dovremo ancora infliggerci reciprocamente, quante «lotte con Dio»

sostenere, quanto saremo costretti a «zoppicare», erranti in cerca del

nostro fratello, prima di giungere a vedere nel suo volto il volto di Dio?

Rabbi Moshe Yehuda Leib di Sasov (1745-1807) ha spiegato il

comando di «amare il prossimo come se stessi» (Lv 19,18) tramite il

racconto del dialogo tra due amici. Uno chiede: «Ivan, mi ami tu?»;

l’altro risponde: «Boris, certo che ti amo». Il primo domanda: «Ivan,

tu sai cosa mi fa soffrire?»; l’altro ribatte: «Boris, come posso sapere

cosa ti fa soffrire?». Allora il primo conclude: «Ivan, se non sai cosa mi

fa soffrire, come puoi dire che mi ami?»28. Lungi dal misconoscere le

sofferenze dell’altro, senza voltargli più le spalle, ebrei e cristiani hanno

una missione comune nel qiddush ha-Shem, la santificazione di Dio, e nel

tiqqun ‘olam, la redenzione del mondo. Ciò può avvenire solo attraverso

il riconoscimento del volto dell’altro, in attesa della definitiva visione

del volto di Dio. Così, la domanda che ebrei e cristiani rivolgono nella

preghiera durante il loro esilio terreno, «quando verrò e vedrò il volto di

Dio?» (Sal 42,2), è definitivamente legata alla domanda «quando verrò e

vedrò il volto di mio fratello?».

nel mondo arabo – è per me un segno molto espressivo di come il particolarismo biblico

ed ebraico si sia già aperto, con Gesù, all’universalismo cattolico».

28 Cfr. W.B. SILVERMAN, The Sages Speak. Rabbinic Wisdom and Jewish Values,

Northvale (New Jersey) 1995, 121.

03a_Parte_terza_Cap10_165.indd 179 13/06/17 10.30

03a_Parte_terza_Cap10_165.indd 180 13/06/17 10.30

Potrebbero piacerti anche

- Personaggi BibliciDocumento679 paginePersonaggi BibliciloraxreaderNessuna valutazione finora

- 0 Introduzione Al PentateucoDocumento21 pagine0 Introduzione Al Pentateucoalcione12100% (1)

- Sonnet, L'analisi NarrativaDocumento32 pagineSonnet, L'analisi NarrativaAndres CastellanoNessuna valutazione finora

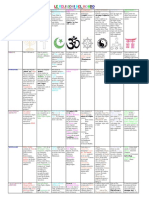

- Le Religioni Nel Mondo.28.05.2015 PDFDocumento3 pagineLe Religioni Nel Mondo.28.05.2015 PDFOtiliaNessuna valutazione finora

- I Patti Nella BibbiaDocumento27 pagineI Patti Nella BibbiaprivatNessuna valutazione finora

- Lumsa 2015-2016 I ParteDocumento81 pagineLumsa 2015-2016 I Partevalentina cimaroliNessuna valutazione finora