Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Esame Economia Politicac

Esame Economia Politicac

Caricato da

Emanuele Di DioTitolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

Esame Economia Politicac

Esame Economia Politicac

Caricato da

Emanuele Di DioCopyright:

Formati disponibili

lOMoARcPSD|3969374

Esame Economia Politicac

Economia Politica (Università Cattolica del Sacro Cuore)

StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

ESAME ECONOMIA POLITICA

Cap. III

FORZE DI MERCATO: DOMANDA E OFFERTA

La domanda e l’offerta si riferiscono al comportamento degli individui all’interno del

mercato. MERCATO: insieme di venditori e compratori di un determinato bene o

servizio

Uno dei principi fondamentali del modello di mercato è che se le ipotesi sono

confermate, di conseguenza l’allocazione delle risorse che ne risulta sarà “efficiente”.

DOMANDA: determinata dall’insieme dei compratori

OFFERTA: determinata dall’insieme dei venditori

Il modello della domanda e dell’offerta che conduce a tale risultato efficiente si basa

sulle seguenti ipotesi:

- Nel mercato sono presenti molti compratori e venditori

- Ciascun compratore e venditore è perfettamente informato

- Nessun compratore o venditore ha dimensioni o potere sufficienti a

influenzare il prezzo

- Nel mercato c’è libertà di entrata e di uscita

- I beni prodotti sono omogenei

- Compratori e venditori agiscono indipendentemente, considerando solo

il proprio interesse

MERCATI CONCORRENZIALI

Si ha ‘concorrenza’ quando due o più imprese competono per attirare i consumatori.

In un mercato perfettamente concorrenziale operano molti compratori e molti

venditori, ciascuno di loro ha un impatto irrilevante sul prezzo e deve accettare il

prezzo determinato dal mercato: pertanto, i partecipanti a questo tipo di mercato

sono detti ‘price taker’. In un mercato perfettamente concorrenziale i prodotti sono

identici, pertanto il singolo venditore ha scarso interesse ad applicare un prezzo

inferiore a quello corrente, e se applica un prezzo superiore, i compratori faranno

acquisti altrove. Allo stesso modo, il compratore non può singolarmente influenzare

il prezzo, dal momento che acquista solo una piccola quantità del bene rispetto alla

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

domanda complessiva nel mercato: i compratori prendono le proprie decisioni sulla

base dell’utilità o soddisfazione che ottengono dal consumo, indipendentemente

dalle decisioni dei produttori.

Ci sono alcuni mercati ai quali si applica interamente l’ipotesi di ‘concorrenza

perfetta’. Ad esempio nel mercato dei prodotti agricoli della UE ci sono circa 14

milioni di agricoltori che vendono creali, frutta, latte ecc.; dal momento che nessun

singolo venditore è in grado di influenzare il prezzo dei prodotti agricoli, deve

prenderlo per dato e vendere tutta la produzione a prezzi di mercato. I prodotti nei

mercati agricoli sono tutti più o meno simili: il latte di un allevatore infatti non è poi

chissà quanto diverso da quello prodotto da un altro allevatore, sebbene occorra

ricordare che vi sono differenze tra qualità e utilizzo. In particolare l’esempio del latte

è bene da tenere in considerazione, in quanto il mercato del latte presenta molte

caratteristiche che contribuiscono a renderlo ‘mercato perfettamente

concorrenziale’.

LA DOMANDA

La domanda dei beni e servizi è costituita complessivamente dai compratori, o

consumatori.

Curva di domanda

La quantità domandata di un bene è la quantità di quel bene che i compratori

vogliono e possono acquistare ad ogni dato prezzo. E’ proprio il prezzo l’elemento

che gioca un ruolo fondamentale nel meccanismo di funzionamento del mercato. Se

il prezzo del latte aumentasse da 0,25 cent a 0,35 cent al litro, si acquisterebbe meno

latte; mentre se il prezzo del latte diminuisse a 0,20 cent al litro, se ne acquisterebbe

di più. La quantità domandata di latte aumenta pertanto se il prezzo diminuisce, e

viceversa, e questa affermazione ci porta a considerare che la quantità domandata è

inversamente correlata al prezzo. La relazione tra prezzo e quantità domandata è

rappresentabile con il seguente grafico:

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

Il seguente grafico mostra la quantità domandata ad ogni livello di prezzo. Come si

può notare, una diminuzione di prezzo provoca un aumento della quantità

domandata, e vediamo che la curva di domanda ha pendenza negativa.

Domanda di mercato e domanda individuale

Per analizzare il funzionamento di un mercato, occorre determinare la domanda di

mercato, che corrisponde alla somma di tutte le domande individuali di un dato

bene o servizio.

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

In accordo con la seguente tabella, possiamo stabilire la quantità di latte domandata

rispettivamente da Caterina e Nicola: la domanda di mercato a ciascun prezzo è la

somma delle due domande individuali. Per trovare la quantità domandata

complessivamente nel mercato a ogni livello di prezzo, occorrerà sommare i

corrispondenti valori riscontrati sull’asse delle ascisse delle curve di domanda

individuali. La curva di domanda di mercato mostra come varia la quantità

domandata totale di un bene al variare del prezzo del bene stesso, a parità di tutti gli

altri elementi che possono influenzare la quantità del bene che i consumatori

desiderano acquistare.

Spostamenti della curva di domanda e movimenti lungo la curva di domanda

Fino ad ora le curve di domanda individuale e di mercato sono state tracciate

ipotizzando la parità delle altre condizioni, ovvero che tutti li altri fattori che possono

influenzare la domanda rimangano fissi. Ma se il valore di uno dei fattori che

influenzano la domanda CAMBIA, la curva di domanda si sposta. Per esempio, se al

prezzo di 0,30 cent al litro un nucleo familiare acquista 5 litri di latte alla settimana,

se il suo reddito aumenta, può permettersi di acquistare più latte e potrebbe quindi

cominciare a comprarne 7 litri. Il prezzo del latte dunque non è cambiato: è sempre a

0,30 cent al litro ma la quantità di latte acquistata dal nucleo familiare è aumentata.

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

Così stabiliamo che al variare dei fattori, diversi dal prezzo, che influenzano la

domanda, cambia la quantità del bene che i consumatori desiderano acquistare a

ogni livello di prezzo.

Movimenti lungo la curva di domanda

La diminuzione del prezzo provoca un aumento della quantità domandata, per due

ragioni:

- L’effetto di reddito. Se ipotizziamo che i redditi rimangano invariati, la

diminuzione del prezzo del latte implicherebbe che i consumatori

possano permettersi di comprarne una quantità maggiore con il loro

reddito

- L’effetto di sostituzione. In seguito alla diminuzione del prezzo del latte

rispetto ad altri prodotti, alcuni consumatori decidono di sostituire le

bevande più costose con quella divenuta più conveniente

Spostamenti della curva di domanda

La curva di domanda si sposta se uno o più fattori che influenzano la domanda,

diversi dal prezzo, cambia. Ad esempio, poniamo il caso che le autorità sanitarie

comunichino che le persone che bevono latte regolarmente vivono più a lungo; ecco

che questo annuncio farebbe aumentare la domanda di latte, ovviamente a discapito

di altri prodotti.

Il seguente grafico mostra gli spostamenti della curva di domanda:

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

Qualsiasi cambiamento che faccia aumentare la quantità che i compratori

desiderano acquistare a ogni livello di prezzo, provoca uno spostamento verso destra

della curva di domanda; viceversa qualsiasi cambiamento che faccia diminuire la

quantità che i compratori desiderano acquistare a qualsiasi livello di prezzo, provoca

uno spostamento verso sinistra della curva di domanda.

Ora, ipotizziamo che il prezzo del latte diminuisca: la legge della domanda afferma

che i consumatori acquisteranno più latte. Allo stesso tempo però acquisteranno

meno altri prodotti simili che potrebbero soddisfare gli stessi desideri del latte.

Quando la diminuzione del prezzo di un bene provoca la riduzione della domanda di

un altro bene, si dice che i beni siano sostituti. Più due beni sostituti sono correlati,

tanto maggiore è l’effetto sulla domanda se il prezzo dell’uno varia, mentre quello

dell’altro rimane inalterato. Quando invece la diminuzione del prezzo di un bene,

provoca un aumento della domanda di un altro bene, si dice che i due beni sono

complementari: i beni complementari sono spesso coppie di beni che vengono

utilizzati insieme, come benzina e automobili, latte e cereali.

Le variazioni di reddito incidono sulla domanda. Se il reddito diminuisce, gli individui

hanno meno capacità di spesa e quindi spendono meno per l’acquisto di alcuni beni.

Se la domanda di un bene diminuisce al diminuire del reddito, si diche che il bene in

questione è un bene normale. Se invece la domanda di un bene aumenta al

diminuire del reddito, si parla di bene inferiore.

Un importante determinante della domanda sono le preferenze: in quanto, se a un

individuo piace il latte, ne acquista in gran quantità.

Un altro fattore determinante della domanda è la popolazione: infatti, una

popolazione più numerosa comporta una maggiore domanda di beni e servizi.

L’OFFERTA

La seconda componente del mercato, dopo la domanda, è l’offerta, attraverso

l’analisi della quale esamineremo il comportamento dei venditori.

La curva di offerta

La quantità offerta di un bene o di un servizio è la quantità che i venditori vogliono e

possono vendere ad ogni livello di prezzo. Quando il prezzo del latte è più elevato, la

vendita del latte è più redditizia, quindi la quantità offerta è elevata: i venditori di

latte fanno acquistano più mucche e assumono lavoratori aggiuntivi per fare in modo

che l’offerta di mercato aumenti. Se invece il prezzo del latte è basso, vendere latte è

meno redditizio, e i venditori sono disposti a produrne meno. Se il prezzo del latte

scende al di sotto di un certo livello, alcuni venditori possono persino decidere di

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

cessare la produzione. Tale relazione tra il prezzo e la quantità offerta è detta legge

dell’offerta.

La seguente tabella mostra la quantità di latte che Pino è disposto a offrire a

differenti livelli di prezzo. Se il prezzo di 1 lt di latte è inferiore a 0,10 cent, Pino non

offre alcuna quantità di latte, ma a fronte di prezzi progressivamente più elevati,

Pino ne offre in quantità crescenti. Questa tabella pertanto illustra la relazione tra

prezzo e quantità offerta.

Offerta di mercato e offerta individuale

L’offerta di mercato è la somma delle offerte individuali di tutti i venditori. Per

trovare la quantità complessivamente offerta a ogni livello di prezzo si devono

sommare le relative quantità individuali misurate sull’asse delle ascisse nel grafico

dell’offerta individuale. La curva di offerta di mercato mostra come varia la quantità

offerta totale al variare del prezzo del bene.

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

Spostamenti della curva di offerta

Uno spostamento della curva di offerta piò essere causato da diversi fattori, diversi

dal prezzo, che influenzano l’offerta.

Ad esempio, i progressi della tecnologia accrescono la produttività, permettendo di

produrre una quantità maggiore utilizzando meno fattori di produzione, e di

conseguenza sia il costo totale sia quello unitario diminuiscono e l’offerta aumenta.

Spesso ci sono inoltre molti fattori naturali o sociali che influiscono sull’offerta, ad

esempio il clima, o i disastri naturali che influiscono sui raccolti, e tutti questi fattori

possono condizionare le decisioni di produzione.

Ancora, se nel mercato cresce il numero dei venditori, è logico aspettarsi che l’offerta

aumenti. Il numero di venditori in un mercato è determinato dalla redditività del

relativo prodotto e dalla facilità di entrata e uscita nel mercato.

L’EQUILIBRIO

L’equilibrio di mercato è una condizione di stabilità con cui non ci sono forze che

spingono a un cambiamento. In equilibrio, la domanda è uguale all’offerta.

MERCATO IN EQUILIBRIO: quando la quantità di bene che i compratori intendono

acquistare a un dato prezzo corrisponde alla quantità di bene che i venditori

vogliono vendere allo stesso prezzo. Il prezzo in questo caso viene detto prezzo di

equilibrio o prezzo di mercato e la quantità corrispondente è la quantità di equilibrio.

Se la curva si sposta dal prezzo di equilibrio si genera un’eccedenza o una penuria,

nonostante ciò le forze di mercato tendano a tornare in una posizione di equilibrio

ECCEDENZA: quando la quantità di beni offerta è maggiore rispetto alla domanda. I

venditori reagiscono diminuendo il prezzo, ciò attira più compratori. La diminuzione

di prezzo porta i venditori a diminuire la quantità prodotta.

PENURIA: quando la quantità domandata è maggiore della quantità di beni che i

venditori offrono al prezzo corrente. I venditori reagiscono aumentando il prezzo dei

beni, di conseguenza meno compratori acquistano il bene. Grazie all’aumento di

prezzi i venditori aumentano la quantità di beni prodotta

LEGGE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA: il prezzo di ogni dato bene tende

naturalmente ad aggiustarsi in modo da portare in equilibrio la quantità domandata

e la quantità offerta di quel bene

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

Per i compratori il prezzo indica ciò a cui si deve rinunciare per acquistare il beneficio

che si ricava dal possesso di un bene o dalla fruizione di un servizio.

Utilità (soddisfazione): Questi benefici sono spesso detti utilità o soddisfazione.

Per i venditori il prezzo rappresenta un segnale della redditività della produzione. Un

aumento della produzione corrisponde a un aumento dei costi. Per far fronte a tale

aumento e per remunerare il venditore per il rischio che si assume le imprese

devono aumentare i prezzi, tale remunerazione è detta profitto.

Cap. IV

ELASTICITA

ELASTICITA: misura la reattività di compratori e venditori al cambiamento delle

condizioni di mercato

ELASTICITA DELLA DOMANDA AL PREZZO

Le imprese possono modificare il prezzo di un bene (tranne nei mercati

perfettamente concorrenziali). In questo modo influenzano il comportamento dei

consumatori. L’elasticità della domanda al prezzo misura la variazione della quantità

domandata al variare del prezzo.

Se la domanda di un bene aumenta considerevolmente allora si dice che la domanda

è elastica o sensibile al prezzo.

Se la domanda di un bene aumenta in modo modesto allora si dice che la domanda è

anelastica o insensibile al prezzo

- I beni che hanno stretti sostituti tendono ad avere una domanda più elastica

perché per i consumatori è facile sostituirli con beni da cui possono ricavare lo

stesso beneficio.

I beni necessari tendono ad avere una domanda anelastica mentre quelli di

lusso tendono ad avere una domanda elastica

- L’elasticità della domanda dipende anche dai confini del mercato. Se il

mercato ha confini ben definiti la domanda sarà piuttosto elastica. Se il

mercato avrà confini poco definiti la domanda sarà anelastica (è più facile

trovare sostituti).

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

- L’elasticità della domanda dipende anche dalla porzione di reddito destinata

all’acquisto di un bene. Maggiore è la porzione di reddito da destinare

all’acquisto del bene, maggiore sarà l’elasticità della domanda

- La domanda di un dato bene tende ad essere più elastica nel lungo periodo

che nel breve (es. benzina, energia elettrica)

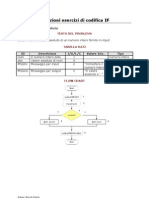

GRAFICI ELASTICITA’ DELLA DOMANDA AL PREZZO

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

CALCOLO ELASTICITA’ DELLA DOMANDA AL PREZZO

La formula comunemente utilizzata è la seguente:

VALUTAZIO PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DOMANDATA / VARIAZIONE

PERCENTUALE DEL PREZZO

Si supponga, ad esempio, che un aumento del 10% del prezzo dei cereali provochi

una diminuzione della quantità domandata del 20%. Le variazioni percentuali della

quantità domandata hanno sempre segno opposto a quelle del prezzo, pertanto

nell’esempio appena riportato, la variazione percentuale del prezzo è + 10% mentre

quella della uantità domandata è – 20%; generalmente la prassi comune vuole che

venga tralasciato il segno negativo e che venga attribuito segno positivo a tutti i

valori della elasticità. Sempre in accordo col nostro esempio, l’elasticità della

domanda al prezzo verrà calcolata con: 20% / 10% che è uguale a 2; pertanto riflette

il fatto che la variazione della quantità domandata è proporzionalmente doppia

rispetto a quella del prezzo. Se il valore della elasticità è compreso tra 0 e 1, la

domanda è anelastica, perché la variazione della quantità domandata è men che

proporzionale a quella del prezzo. Se il valore dell’elasticità è maggiore di 1 la

domanda è elastica, perché la variazione della quantità domandata è più che

proporzionale a quella del prezzo.

METODO DEL PUNTO MEDIO O ELASTICITA’ ARCUALE DELLA DOMANDA

Il metodo standard per calcolare una variazione percentuale consiste nel dividere la

variazione per il livello iniziale e moltiplicare il risultato per 100. Ora, se si considera

il seguente esempio:

Punto A: prezzo € 4 e quantità 120

Punto B: prezzo € 6 e quantità 80

Dal punto A al punto B, il prezzo aumenta del 50% e la quantità diminuisce del 33%;

pertanto il valore della elasticità della domanda al prezzo è di 33/50, ovvero 0,66.

Per contro, dal punto B al punto A, il prezzo diminuisce del 33% e la quantità

domandata aumenta del 50%, così il valore dell’elasticità della domanda al prezzo è

pari a 50/33, o 1,5.

In genere per evitare queste complicazioni, si ricorre al metodo del punto medio per

il calcolo della elasticità: così, invece di calcolare le variazioni percentuali con il

metodo tradizionale, il metodo del punto medio calcola ciascuna percentuale

dividendo la variazione per il punto medio tra il livello iniziale e quello finale. La

formula che viene utilizzata è la seguente:

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

ELASTICITA’ DELLA DOMANDA AL PREZZO = [(Q2 – Q1)] / [(Q2 + Q1) / 2] tutto

FRATTO / (P2 – P1) / [P2 + P1) / 2]

Il numeratore di questa espressione è la variazione percentuale della quantità

domandata, calcolata con il metodo del punto medio; mentre il denominatore è la

variazione percentuale del prezzo calcolata con la medesima formula.

Nel caso dell’esempio iniziale, il punto medio tra 4 e 6 euro è 5 euro: dunque, una

variazione da 4 a 6 euro è considerata un aumento del 40% perché (6 – 4) / 5 x 100 è

uguale a 40, e analogamente una variazione da 6 a 4 euro è considerata una

diminuzione del 40%.

METODO DELL’ELASTICITA’ PUNTUALE DELLA DOMANDA

L’elasticità puntuale della domanda calcola l’elasticità in un punto preciso sulla curva

di domanda.

Partendo dalla formula:

ELASTICITA’ DELLA DOMANDA AL PREZZO = %ΔQd / %ΔP

La lettera greca Δ significa ‘variazione di’. Per calcolare le variazioni percentuali della

quantità domandata e del prezzo, si utilizza la seguente formula:

VARIAZIONE PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DOMANDATA = ΔQd / Qd tutto

moltiplicato x 100

VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO = ΔP / P tutto moltiplicato x 100

SPESA TOTALE, RICAVO TOTALE ED ELASTICITA’ DELLA DOMANDA AL PREZZO

La spesa totale è data dalla quantità totale moltiplicata per il prezzo pagato.

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

Nella seguente tabella, viene raffigurata come la somma totale pagata dai

compratori e incassata come ricavo dai venditori sia pari all’area del rettangolo sotto

la curva di domanda, P X Q. Preso l’esempio per cui:

P = 4 euro

Q = 100

La spesa totale è pari a 4€ x 100, ovvero a 400 euro.

L’elasticità della domanda al prezzo è una variabile importante nel processo

decisionale delle imprese che non sono price-taker.

Se la domanda è anelastica, un aumento del prezzo causa un aumento della spesa

totale; e in accordo con l’esempio precedente un incremento del prezzo da 1 a 3

euro provoca una diminuzione della quantità da 100 a 80, ma al contempo un

aumento della spesa totale da 100 a 240 euro. L’aumento del prezzo accresce il

valore di P X Q perché la diminuzione di Q è proporzionalmente inferiore all’aumento

di P.

Se la domanda è elastica, si otterrà invece il risultato opposto, ovvero un aumento

del prezzo che provocherà una diminuzione della spesa totale.

Dunque:

- Se la domanda è anelastica, il prezzo e la spesa totale variano nella

stessa direzione

- Se la domanda è elastica, il prezzo e la spesa totale variano in direzioni

opposte

- Se la domanda ha elasticità unitaria, ovvero l’elasticità della domanda è

uguale a 1, qualsiasi variazione del prezzo lascia inalterata la spesa

totale

ELASTICITA’ E SPESA TOTALE LUNGO UNA CURVA DI DOMANDA LINEARE

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

L’elasticità in un dato punto della curva di domanda dipende dalla forma della curva

stessa. Una curva di domanda lineare ha una pendenza costante.

ELASTICITA’ DELL’OFFERTA AL PREZZO

L’elasticità dell’offerta al prezzo misura la reattività della quantità offerta alle

variazioni del prezzo: l’offerta di un bene è detta ‘elastica’ se la quantità offerta varia

notevolmente a fronte di variazioni contenute del prezzo; mentre è ‘anelastica’ se le

variazioni della quantità offerta sono contenute a fronte di variazioni pronunciate del

prezzo.

ELASTICITA’ DELL’OFFERTA AL PREZZO E LE SUE DETERMINANTI

L’elasticità dell’offerta al prezzo dipende dalla flessibilità dei venditori nel modificare

la quantità dei beni che producono. L’elasticità può assumere qualsiasi valore

maggiore o uguale a 0: quanto più si avvicina allo 0, tanto più l’offerta è anelastica;

quanto più tende all’infinito, tanto più l’offerta è elastica.

- L’orizzonte temporale. Nella maggior parte dei mercati una

determinante cruciale del valore dell’elasticità dell’offerta al prezzo è il

lasso di tempo preso in considerazione. Generalmente, l’offerta è più

elastica nel lungo periodo piuttosto che nel breve. Su un orizzonte

temporale estremamente ravvicinato per le imprese può essere

impossibile reagire a una variazione del prezzo modificando la quantità

offerta. Nel breve periodo, le imprese non possono adattare facilmente

le dimensioni degli impianti a livelli di produzione diversi da quelli

pianificati, ma godono comunque di una certa flessibilità: ad esempio,

per assumere nuova manodopera potrebbe essere necessario un mese

di tempo, trascorso il quale, si potrebbe espandere la produzione. Da

qui ne deriva che la quantità offerta non è molto sensibile alle variazioni

del prezzo. Nel lungo periodo invece, le imprese possono aprire nuovi

impianti o chiudere quelli esistenti; da qui ne deriva che la quantità

offerta può reagire in maniera più marcata alle variazioni del prezzo.

- La capacità produttiva. Nel breve periodo la maggior parte delle

imprese ha una capacità produttiva limitata: infatti, la quantità che la

singola impresa può produrre in ogni dato momento è determinata

dalla quantità di fattori di produzione della quale dispone. Nei periodi di

crescita economica sostenuta, le imprese potrebbero operare in

prossimità della piena capacità produttiva; se la domanda del loro

prodotto e i prezzi sono in aumento, per le imprese potrebbe essere

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

difficile espandere la produzione in tempi relativamente rapidi e quindi

l’offerta sarebbe più elastica.

- Le dimensioni dell’impresa e del settore. Nelle imprese e nei settori di

grandi dimensioni, la reazione dell’offerta a una uguale variazione del

prezzo potrebbe essere meno marcata rispetto a quella di imprese e

settori più piccoli: questa dinamica è collegata al numero di imprese nel

settore, a parità di altre condizioni, quanto più numerosi sono i

produttori nel settore, tanto più facile è espandere l’offerta.

- La mobilità dei fattori di produzione. C’è da tenere in considerazione

che spesso le imprese multinazionali costruiscono impianti identici fra

loro in diverse regioni del mondo: in questo modo, se il processo di

produzione in un impianto si arresta a causa di un guasto o di qualche

altro problema, l’impresa può facilmente trasferire le attività

dell’impianto in questione a un altro senza interrompere la produzione.

Ad esempio, diversi modelli di automobili sono dotati dello stesso

telaio, e grazie all’utilizzo dei medesimi componenti, l’offerta può

risultare più elastica.

CALCOLO DELL’ELASTICITA’ DELL’OFFERTA AL PREZZO

Per calcolare l’elasticità dell’offerta al prezzo si segue un procedimento simile a

quello utilizzato per l’elasticità della domanda.

L’elasticità dell’offerta al prezzo è la variazione percentuale della quantità offerta

divisa per la variazione percentuale del prezzo, espressa con la seguente formula:

ELASTICITA’ DELL’OFFERTA AL PREZZO = VARIAZIONE PERCENTUALE DELLA

QUANTITA’ OFFERTA / VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO

METODO DEL PUNTO MEDIO PER IL CALCOLO DELL’ELASTICITA’

DELL’OFFERTA

Come per l’elasticità della domanda, anche in questo caso si può utilizzare la formula

seguente:

ELASTICITA’ DELL’OFFERTA AL PREZZO = (Q2 – Q1) / [(Q2 + Q1) / 2] tutto fratto / (P2 –

P1) / [(P2 + P1) / 2]

TIPOLOGIE DI CURVE DI OFFERTA

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

Nel primo grafico, l’elasticità ha valore 0, e l’offerta è perfettamente anelastica e la

curva di offerta è verticale: in tal caso, la quantità offerta è indipendente dal prezzo.

Nelle tre tabelle successive invece viene dimostrato come all’aumentare

dell’elasticità la pendenza della curva diminuisce, dimostrando che la quantità

offerta diventa più sensibile alle variazioni di prezzo. Infine, l’ultimo grafico, mostra

un caso di offerta perfettamente elastica, ovvero con valore dell’elasticità tendente

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

all’infinito. In tal caso la curva di offerta è orizzontale e riflette il fatto che variazioni

infinitesimali del prezzo provocano reazioni incommensurabili della quantità offerta.

RICAVO TOTALE ED ELASTICITA’ DELL’OFFERTA AL PREZZO

In qualunque mercato il ricavo totale è uguale a P x Q, ovvero al prezzo di vendita di

un bene moltiplicato per la quantità venduta. Ora, se l’offerta è anelastica, un

incremento del prezzo è accompagnato da una variazione meno che proporzionale

della quantità offerta e da un aumento relativamente contenuto del ricavo totale. Se

invece l’offerta è elastica, un analogo incremento del prezzo provoca una variazione

più che proporzionale della quantità offerta e un aumento relativamente marcato

del ricavo totale.

CAP. VI

LE IMPRESE IN UN MERATO CONCORRENZIALE

I COSTI DI PRODUZIONE

Tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione, devono sostenere dei costi per

produrre i beni e i servizi che offrono. Tali costi sono dovuti all’acquisto dei fattori

necessari alla produzione.

IL COSTO COME “COSTO-OPPORTUNITA’”

Il ‘costo-opportunità’ di un bene è ciò a cui si deve rinunciare per ottenerlo. Sono

cioè quei costi che l’impresa sostiene per realizzare la propria produzione di beni e

servizi, e sono talvolta evidenti, talvolta meno. Se X spende mille euro per acquistare

farina, non può usarli per acquistare qualcos’altro. E lo stesso vale per i salari che X

paga ai dipendenti. I costi che richiedono un esborso di denaro da parte dell’impresa

sono costi espliciti. Vi sono però anche costi impliciti, ai quali non corrisponde un

movimento di denaro: ad esempio X, molto esperto nella programmazione di

computer può guadagnare 100 euro all’ora lavorando come programmatore. X

rinuncia a quei 100 euro di reddito per ogni ora, che invece dedica alla produzione di

pizze: per un economista, anche questo reddito non guadagnato rientra tra i costi di

X.

IL COSTO DEL CAPITALE COME “COSTO-OPPORTUNITA’”

Si supponga che X abbia impiegato 300 mila euro dei suoi risparmi per acquistare la

fabbrica di pizza dal proprietario precedente. Se X avesse depositato quella somma

in banca, a un taso del 5%, avrebbe guadagnato 15 mila euro all’anno, quindi per

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

acquistare la sua fabbrica di pizza, X ha rinunciato a 15 mila euro all’anno di interessi,

che rappresentano un costo-opportunità implicito. Un economista considera quei 15

mila euro interessi non percepiti da X come un costo di impresa.

PRODUZIONE E COSTI

Le imprese sostengono costi per acquistare i fattori necessari alla produzione dei bei

e dei servizi che vendono. Se noi prendiamo come esempio la fabbrica di pizze di X,

vediamo che la dimensione della fabbrica di X è fissa, e X può modificare la quantità

offerta solo aumentando o riducendo il numero di addetti alla produzione. Tale

ipotesi è realistica nel breve periodo, ma non nel lungo periodo: X infatti non può

ingrandire il proprio stabilimento in una notte, ma può farlo se ha un anno di tempo.

FUNZIONE DI PRODUZIONE

La funzione di produzione può essere rappresentata mediante una funzione

matematica nella quale il livello di produzione Q è dipendente da due fattori di

produzione: capitale (K) e lavoro (L):

Q = f (K,L)

Occorre però considerare anche il cosiddetto ‘prodotto marginale’. Il prodotto

marginale di un fattore di produzione è l’aumento di produzione che si ottiene

impiegando una unità aggiuntiva del fattore stesso, e può essere rappresentato

come:

P1f = VARIAZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE / VARIAZIONE DELLA QUANTITA’ DEL

FATTORE DELLA PRODUZIONE

LE DIVERSE MISURE DI COSTO

Dai dati del costo totale di una impresa possiamo dedurre altre misure di costo che

ci possono essere utili nell’analisi delle decisioni di produzione e di prezzo.

Prendiamo ora in considerazione l’esempio del chiosco di limonate di Lia. Se

consideriamo un grafico ipotetico, diciamo che Lia può produrre un tot di limonate

da 0 a 10 all’ora.

COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

Alcuni costi, detti ‘fissi’, sono indipendenti dalla quantità prodotta: possono variare,

ma non in funzione del livello della produzione, e permangono anche se la quantità

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

prodotta è pari a 0. Nell’esempio del chiosco delle limonate di Lia, i costi fissi sono

rappresentati dal canone di locazione e dallo stipendio di un barista, che devono

essere pagati a prescindere dalla quantità di limonata prodotta. Altri costi

dell’impresa, detti ‘variabili’, variano in funzione della quantità prodotta. Nel caso di

Lia, i costi variabili sono le spese sostenute per acquistare zucchero e limoni e la

retribuzione degli addetti alla produzione: quanta più limonata produce, tanto

maggiore è la quantità di zucchero e limoni che dovrà acquistare; allo stesso tempo,

se Lia fa lavorare i baristi un maggior numero di ore per produrre la limonata

aggiuntiva, i salari di questi lavoratori costituiscono un costo variabile. Il costo totale

di un’impresa è uguale alla somma di costi fissi e costi variabili.

COSTO MEDIO E COSTO MARGINALE

Sempre in accordo con l’esempio di Lia, in qualità di proprietaria dell’impresa, deve

decidere quanta limonata produrre. Un ruolo fondamentale in tale decisione è

giocato dal modo in cui i costi variano al variare del livello di produzione. Per

decidere, Lia potrebbe porsi due domande relative al costo di produzione della

limonata:

- Quanto costa in media un bicchiere di limonata?

- Quanto costa aumentare di un bicchiere la produzione di limonata?

Per trovare il costo medio dell’unità prodotta, si deve dividere il costo totale per la

quantità prodotta.

Se ad esempio l’impresa produce due bicchieri di limonata all’ora, il suo costo totale

è di 3,80€ e il costo medio di un bicchiere è pari a 3,80€ / 2 = 1,90€. Il costo totale

diviso per la quantità prodotta è detto ‘costo medio totale’:

CMT = CT / Q

Il costo medio totale non è altro che la somma di costi fissi e costi variabili, e può

essere espresso come la somma del costo medio fisso e del costo medio variabile. Il

costo medio fisso è pari al totale dei costi fissi divisi per la quantità prodotta.

Mentre, il costo medio variabile è pari al totale dei costi variabili per la quantità

prodotta.

COSTI NEL BREVE E NEL LUNGO PERIODO

Per molte imprese, la suddivisione dei costi tra fissi e variabili dipende dall’orizzonte

temporale di riferimento. Per esempio, in un arco temporale di alcuni mesi, X non

può modificare le dimensioni della propria struttura produttiva. Il solo modo che ha

per produrre di più o di meno è agire sulla manodopera impiegata. In un arco di

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

tempo più lungo invece, X può accrescere la propria capacità produttiva comprando

o costruendo nuovi stabilimenti, oppure ampliando quello esistente, e il costo degli

stabilimenti è quindi variabile nel lungo periodo.

Da questo grafico si evince la relazione tra le curve di costo di breve e di lungo

periodo: la curva di costo medio totale di lungo periodo ha infatti una forma più

appiattita della curva di costo medio totale di breve periodo. Inoltre, tutte le curve di

breve periodo giacciono al di sopra o sulla curva di lungo periodo. Tali proprietà

discendono dal fatto che le imprese godono di una maggiore flessibilità nel lungo

periodo. Nel lungo periodo, X può sia assumere un maggior numero di lavoratori, sia

espandere la propria capacità produttiva costruendo un terzo stabilimento, e il suo

costo medio totale rimarrebbe sempre lo stesso.

MERCATO CONCORRENZIALE

Un mercato rispondente alle caratteristiche tipiche di quello della concorrenza

perfetta è quello del latte. Nessun venditore è in grado di condizionare il prezzo di un

mercato con le proprie decisioni, perché offre un prodotto che è essenzialmente

omogeneo in una quantità relativamente piccola rispetto alle dimensioni del

mercato. Chiunque ha la possibilità di decidere di avviare un allevamento di bovini

da latte, e ogni allevatore in attività può decidere senza vincoli di abbandonare

l’attività. Ci sono molti singoli compratori di latte: i consumatori che lo acquistano

ogni giorno nei supermercati, cosiccome i supermercati stessi. Un’eccezione

all’ipotesi di mercato concorrenziale è che in molti paesi è presente un numero

relativamente basso di grandi imprese che acquistano latte e di conseguenza

esercitano un certo controllo sul prezzo di mercato.

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

IL RICAVO DI UN’IMPRESA IN REGIME DI CONCORRENZA

Partiamo dall’esempio di una latteria X. La latteria X produce una quantità di latte Q

che vende a un prezzo di mercato unitario P. Il suo ricavo totale sarà quindi pari a P x

Q. Dato che è piccola rispetto alle dimensioni del mercato mondiale del latte, la

latteria subisce un prezzo determinato dalle condizioni del mercato. Questo significa

che il prezzo del latte è indipendente dalla quantità che produce e vende: se

raddoppiasse la produzione, il prezzo del latte rimarrebbe invariato e il ricavo totale

raddoppierebbe.

Il ricavo medio indica quanto incassa in media l’impresa dalla vendita di una unità di

prodotto.

RICAVO TOTALE, COSTO TOTALE E PROFITTO

Il profitto di un’impresa è la differenza tra il ricavo totale e il costo totale

dell’impresa.

MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO E CURVA DI OFFERTA DELL’IMPRESA IN

REGIME DI CONCORRENZA

Il profitto è pari al ricavo totale meno il costo totale, e il costo totale comprende il

costo-opportunità del tempo e del denaro che l’imprenditore conferisce

nell’impresa. Il ricavo dell’impresa deve compensare l’imprenditore del tempo e del

denaro che dedica all’attività aziendale. L’ammontare che va a remunerare i

proprietari dell’impresa è detto profitto normale, o equilibrio di profitto nullo. Ad

esempio, si supponga che per aprire una fattoria un agricoltore debba investire 1

milione di euro che, depositato in banca, gli renderebbe 50 mila euro di interessi

all’anno, e ancora che l’agricoltore sia costretto ad abbandonare un’altra

occupazione che gli offre un salario di 30 mila euro all’anno. Il costo-opportunità

dell’agricoltore include sia gli interessi che avrebbe potuto guadagnare, sia la

mancata retribuzione, per un totale di 80 mila euro. Questa somma è computata ne

costo totale dell’agricoltore, e gli economisti si riferiscono a una condizione di

profitto nullo come a una situazione nella quale l’impresa realizza un profitto

normale. Nel breve periodo il profitto può essere maggiore di 0, quindi maggiore del

profitto normale, ecco che in tal caso si parla di ‘extraprofitto’. Se le imprese di un

settore realizzano un extraprofitto, in assenza di barriere all’entrata altre imprese

hanno un incentivo a entrare nel mercato, innescando una dinamica che spinge il

mercato verso l’equilibrio di profitto nullo.

LA CURVA DI COSTO MARGINALE E LE DECISIONI DI OFFERTA DELLE IMPRESE

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

La figura in questione mostra una retta orizzontale in corrispondenza del livello del

prezzo P. la retta del prezzo è orizzontale perché l’impresa è price-taker, ovvero il

prezzo non dipende dalla quantità del bene che l’impresa decide di produrre.

Ora, dato che un’impresa subisce il prezzo, il suo ricavo marginale è uguale al prezzo

di mercato; a ogni dato prezzo di mercato, la quantità che massimizza il profitto

dell’impresa in regime di concorrenza può essere individuata dall’intersezione del

livello del prezzo con la curva di costo marginale.

CAP. VII

CONSUMATORI, PRODUTTORI ED EFFICIENZA DEI MERCATI

Il benessere soggettivo si riferisce al modo in cui i singoli individui valutano la propria

felicità: questo include la soddisfazione che traggono dal lavoro e dal tempo libero, e

la reazione che hanno agli eventi che caratterizzano la propria vita. Il benessere

oggettivo si riferisce a una misura della qualità della vita che fa ricorso a indicatori

quali il livello di istruzione, le misure del tenore di vita, l’attesa di vita e così via.

L’economia del benessere utilizza alcune tecniche per stimare l’efficienza allocativa:

una misura dell’utilità, la soddisfazione, derivante dall’allocazione delle risorse.

IL SURPLUS DEL CONSUMATORE

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

Il prezzo massimo di ciascun potenziale acquirente è la sua disponibilità a pagare,

ovvero il valore che egli attribuisce al bene. Il surplus del consumatore è la differenza

tra il prezzo che un compratore è disposto a pagare per l’acquisto di un bene e il

prezzo che paga effettivamente. In gergo, banalmente lo diremmo per ciò che si dice

‘fare un affare’. In economia, l’affare si fa quando il prezzo pagato è

considerevolmente inferiore alla disponibilità a pagare e di conseguenza il

compratore ottiene un surplus del consumatore più elevato di quello atteso. Il

surplus del consumatore misura il beneficio che i compratori traggono dal

partecipare a un mercato. Ad esempio, X ottiene un beneficio di 199 euro dalla

partecipazione ad un’asta, poiché paga solo 801 euro per un bene che valuta 1000

euro. Y, Z e T non traggono alcun surplus del consumatore dall’aver partecipato

all’asta, poiché l’hanno abbandonata senza acquistare il bene e senza pagare alcun

prezzo. Prendiamo ora un esempio parzialmente differente: si supponga di avere due

chitarre identiche da vendere e di metterle nuovamente all’asta tra i quattro possibili

acquirenti: X, Y, Z e T. Si ipotizzi ancora che le due chitarre siano vendute insieme e

allo stesso prezzo e che nessuno dei potenziali acquirenti sia interessato a comprarle

entrambe. Perciò il prezzo salirà fino a quando non rimarranno due potenziali

acquirenti. In tal caso la gara si conclude quando X e Y offriranno 701 euro a

ciascuno: a questo prezzo infatti Z e T sono entrambi ben felici di acquistare le

chitarre. X e Y beneficiano entrambi di un surplus del consumatore, misurato dalla

differenza tra le rispettive disponibilità a pagare e il prezzo pagato.

Il concetto di surplus del consumatore ci permette di formulare un giudizio

normativo sulla desiderabilità dei risultati del mercato. La curva di domanda

rappresenta il valore del beneficio economico che i consumatori traggono dal

consumo del bene, misurato dal prezzo che devono pagare per ottenerlo,

ipotizzando he siano in grado di valutare accuratamente le proprie preferenze, i

costi-opportunità del prezzo pagato e la variazione del benessere derivante dal

consumo. I consumatori valutano il valore che attribuiscono all’acquisto di un bene.

L’interazione tra compratori e venditori viene generalmente percepita come un

processo di negoziazione in cui due agenti economici interessati e in competizione

tra loro raggiungono un risultato condiviso.

IL SURPLUS DEL PRODUTTORE

Si pensi che X sia il proprietario di un appartamento che ha bisogno di essere

tinteggiato e che si rivolga a quattro tinteggiatori: Y, Z, T e M. Ciascuno di loro è

disposto a eseguire il lavoro ad un prezzo che ritiene idoneo. X decide di organizzare

un’asta e di affidare il lavoro a chi avrà presentato l’offerta più bassa. Ogni

tinteggiatore è disposto a eseguire il lavoro solo se il compenso che riceve è

superiore al costo che sostiene per eseguirlo. Qui il termine costo deve essere

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

interpretato come il costo-opportunità per il tinteggiatore: deve dunque includere

sia i costi diretti (pennelli, vernici ecc.), sia il valore che il tinteggiatore stesso

attribuisce al proprio tempo. Nel bandire l’asta, X potrebbe partire da un prezzo

elevato, che rapidamente diminuirà grazie alla concorrenza tra i tinteggiatori per

ottenere la commessa. Non appena Y offre poco meno di un dato tot., rimane l’unica

venditrice sul mercato. Il surplus del produttore è la differenza tra il prezzo incassato

dal venditore e il suo costo di produzione; tale differenza misura il beneficio di cui il

venditore gode in virtù della sua partecipazione al mercato.

L’EFFICIENZA DEL MERCATO

Nelle economie di tutto il mondo, ogni giorno vengono effettuate milioni di

transazioni. Il surplus del consumatore e il surplus del produttore forniscono uno

strumento per misurare i benefici dello scambio per consumatori e produttori.

Questa analisi è alla base di quello che viene definito ‘equilibrio generale’, ovvero

l’idea secondo la quale le decisioni e le scelte degli agenti economici sono coordinate

in tutti i mercati. L’equilibrio generale esprime l’idea che i meccanismi del mercato

conducono a risultati efficienti. I consumatori massimizzano l’utilità, i produttori

massimizzano il profitto e producono in corrispondenza del costo medio minimo.

Se si considera l’efficienza come concetto generale, occorre introdurre la nozione di

‘spreco’ che è strettamente connessa a quella di inefficienza. Dal punto di vista di un

consumatore, spendere denaro per un bene che non offre valore può essere

considerato uno spreco. Allo stesso modo, per un produttore spendere denaro nella

produzione di un vene che i consumatori non desiderano acquistare rappresenta uno

spreco. Verrebbe quindi da asserire che il libero mercato conduca a uno spreco di

risorse. Se così fosse però, le risorse potrebbero essere riallocate in modo da ridurre

lo spreco: i consumatori modificherebbero le proprie abitudini d’acquisto e i

produttori i propri metodi produttivi. Il surplus del consumatore e il surplus del

produttore rappresentano rispettivamente i benefici che i compratori e i venditori

traggono dal partecipare a un determinato mercato. In ogni punto della curva di

domanda, il prezzo rappresenta il valore attribuito dai consumatori, all’unità

aggiuntiva per il produttore. Se un’allocazione non è efficiente, alcuni dei benefici

dello scambio tra compratori e venditori non si realizzano.

Occorre ora introdurre il discorso sulla ‘efficienza paretiana’: si ha efficienza

paretiana quando non è possibile riallocare le risorse in modo tale da migliorare le

condizioni di un individuo senza peggiorare quelle di un altro. I mercati si fondano

sullo scambio e la curva di domanda fornisce informazioni riguardo ai benefici che i

consumatori traggono dallo spendere il proprio reddito in un determinato modo,

mentre la curva di offerta indica i benefici che i produttori ottengono dalla vendita di

un bene. Lo scambio apporta benefici sia al consumatore sia al produttore e dunque

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

rappresenta un ‘miglioramento paretiano’, ossia un’azione che migliora le condizioni

di almeno un agente economico senza peggiorare quelle di un altro.

CAP. VIII

DOMANDA, OFFERTA E POLITICHE ECONOMICHE

I CONTROLLI DEI PREZZI

Vi sono due misure di controllo dei prezzi: i livelli massimi e i livelli minimi di prezzo.

Questi provvedimenti vengono generalmente introdotti dal governo o da un’autorità

di regolamentazione. Un livello massimo di prezzo è il prezzo più alto al quale un

bene può essere legalmente venduto. Un livello minimo di prezzo è l’esatto opposto,

ovvero il prezzo più basso al quale un bene può essere venduto. Per verificare come i

controlli dei prezzi condizionino il risultato di un mercato, si consideri come esempio

il controllo dei canoni di locazione. Se lo spazio in affitto a fini residenziali è

scambiato in un mercato concorrenziale non regolamentato, si suppone che i canoni

di affitto varino fino a portare in equilibrio la domanda e l’offerta: al prezzo di

equilibrio la quantità di immobili in locazione che i compratori vogliono affittare è

pari a quella che i venditori desiderano dare in affitto.

GLI EFFETTI IN UN LIVELLO MASSIMO DI PREZZO

Se il governo impone un livello massimo di prezzo, possono verificarsi 2 risultati:

- Se il governo fissa ad esempio un livello massimo di prezzo a 40 euro al

metro quadrato, poiché il prezzo di equilibrio (ovvero 30 euro) è

inferiore al livello massimo del prezzo, quest’ultimo è non vincolante. Le

forze del mercato spingono automaticamente il prezzo verso il livello di

equilibrio e il provvedimento non ha alcun effetto sul prezzo o sulla

quantità venduta.

- Se il governo fissa un massimo di prezzo a 20 euro al metro quadrato, il

prezzo di equilibrio del mercato è comunque di 30 euro e il livello

massimo di prezzo costituisce un vincolo al mercato: le forze della

domanda e dell’offerta tenderebbero a spingere il prezzo verso il livello

di equilibrio, ma dal momento che il prezzo non può superare il prezzo

di 20 euro, il prezzo limite diventa il prezzo di mercato. Dato questo

limite vincolante al prezzo, gli incentivi cambiano: alcuni proprietari non

troveranno redditizio dare in locazione il proprio immobile a quel prezzo

e lo toglieranno dal mercato. Gli incentivi per gli affittuari sono diversi: a

fronte di un prezzo più basso, il sacrificio associato alla locazione di un

immobile, cioè le scelte alternative a cui devono rinunciare, è minore,

per cui in corrispondenza del livello massimo di prezzo sono disposti ad

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

affittare una casa più grande. Il livello massimo di prezzo ha effetto

anche sui venditori: alcuni potrebbero convincersi che non convenga più

continuare a dare immobili in locazione e decidere di abbandonare il

mercato, deprimendo di conseguenza l’offerta. a causa del canone più

basso, per risparmiare i proprietari potrebbero ridurre la quantità di

manutenzioni e riparazioni che effettuano sulle loro proprietà,

deprimendo la qualità degli alloggi in affitto. Di conseguenza, i

lavoratori del settore delle riparazioni, così come gli agenti immobiliari,

potrebbero restare disoccupati perché i loro servizi non sono più

richiesti e alcuni esercizi finirebbero per uscire dal mercato.

GLI EFFETTI DI UN LIVELLO MINIMO DI PREZZO

Se il governo impone un livello minimo di prezzo, ad esempio, nel mercato degli

alcolici, si possono produrre due risultati:

- Se il livello minimo di prezzo è pari a 0,25 cent all’unità e il prezzo di

equilibrio è 0,35 cent, in questo caso dato che il prezzo di equilibrio è

maggiore del livello minimo, quest’ultimo non è vincolante perché le

forze del mercato riescono comunque a portare naturalmente il prezzo

al livello di equilibrio.

- Se invece, per esempio, il prezzo di equilibrio è pari a 0,35 cent all’unità,

mentre quello minimo legale è di 0,45 cent, le forze del mercato non

sono più in grado di riportare il mercato in equilibrio, perché il prezzo

non può diminuire nella misura necessaria. Al livello minimo di prezzo,

la quantità di alcolici offerta è maggiore di quella domandata: a quel

prezzo alcuni venditori non riescono a vendere alcolici e si genera una

eccedenza.

LE IMPOSTE

Tutte le amministrazioni pubbliche ricorrono alla tassazione per raccogliere risorse e

influenzare il comportamento degli agenti economici. Esistono molti tipi differenti di

imposte, che si possono suddividere in 2 categorie principali:

- Le imposte sul reddito

- Le imposte sulla spesa

Le imposte sul reddito sono dette ‘imposte dirette’, in quanto gli individui sono

responsabili del corretto pagamento dell’imposta dovuta. Le imposte sulla spesa

sono invece dette ‘imposte indirette’, e gravano generalmente sulle imprese, che

possono decidere di trasferire parte dell’onere sui consumatori sotto forma di prezzo

più elevato. Di conseguenza, i consumatori condividono con l’impresa l’onere

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

dell’imposta, di cui diventano responsabili in modo indiretto. Possiamo identificare 2

tipi di imposta di spesa:

- L’imposta specifica

- L’imposta ‘ad valorem’

L’imposta specifica è pari a un ammontare fisso per ogni unità di spesa: per esempio

a 0,75 cent al litro di benzina. Una imposta ad valorem è invece espressa in

percentuale del prezzo, per esempio con un’aliquota del 10 o del 20%. Questi due

tipi di imposta influenzano i risultati di mercato in modo diverso.

GLI EFFETTI DI UN’IMPOSTA SULLE VENDITE

Imposta specifica. Si ipotizzi che l’amministrazione locale imponga alle stazioni di

servizio di corrispondere un’imposta di 0,50 cent per ogni litro di benzina venduto.

L’effetto iniziale si avrà sui venditori di benzina. La quantità domandata a ogni dato

prezzo rimane invariata e la curva di domanda non si sposta. Per contro, l’imposta

sulle vendite rendi il commercio di benzina meno redditizio a ogni singolo dato

prezzo: qualunque sia la cifra che incassa, il venditore dovrà versare allo stato 0,50

cent al litro. Il venditore si confronta di fatto con un aumento del costo di produzione

pari a 0,50 cent al litro. Dato che accresce il costo di produrre e vendere benzina,

l’imposta sulle vendite provoca una diminuzione della quantità offerta a ogni dato

prezzi; di conseguenza la curva di offerta si sposta verso sinistra. Tale spostamento è

parallelo alla curva di offerta originale, perché, quale che sia la quantità offerta, il

venditore deve pagare lo stesso importo al litro e, a ogni dato prezzo, la distanza tra

la curva di offerta originale e la nuova curva di offerta è sempre pari all’ammontare

dell’imposta, ovvero 0,50 cent. A ogni dato prezzo di mercato, il prezzo effettivo per

il venditore è di 0,50 cent più basso: ad esempio, se il prezzo di mercato della

benzina fosse di 2 euro al litro, il prezzo effettivo incassato dal venditore sarebbe di

1,50 euro.

L’imposta crea un divario tra il prezzo pagato dai compratori e quello incassato dai

venditori. Tale divario è identico, indipendentemente dal fatto che l’imposta gravi sui

compratori o sui venditori.

Imposta ad valorem. L’effetto iniziale dell’imposta si esercita di nuovo sui venditori.

La quantità domandata, ad esempio, di scarpe da ginnastica a ogni dato prezzo è la

stessa: di conseguenza, la curva di domanda non cambia. Il venditore si confronta

nuovamente con un aumento del costo di produzione, ma questa volta l’incremento

del costo varia n funzione del prezzo. Se l’imposta è pari al 20% e il costo di

produzione delle scarpe è pari a 20 euro, il venditore deve versare allo stato 4 euro

sotto forma di imposte, ovvero il 20% di 20 euro. Se il costo di produzione delle

scarpe è 50 euro, il venditore deve corrispondere allo stato 10 euro. La curva di

offerta si sposta verso sinistra ma non parallelamente alla curva originaria.

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

L’imposta sulle vendite accresce il costo di produrre e vendere scarpe da ginnastica,

cos come accade con imposta specifica, ma in questo caso l’ammontare dovuto dai

venditori si riduce al diminuire del prezzo, essendo calcolato in percentuale. La curva

di offerta si sposta verso sinistra e ruota nel punto di origine: a prezzi più bassi il

venditore corrisponde un ammontare minore di quello dovuto a prezzi più elevati. A

ogni prezzo di mercato, il prezzo effettivo incassato dai venditori è del 20% più basso.

Il prezzo di equilibrio delle scarpe da ginnastica aumenta e la quantità di equilibrio

diminuisce. L’imposta riduce la dimensione del mercato delle scarpe da ginnastica e

compratori e venditori condividono l’onere dell’imposta. Dato che il prezzo di

mercato aumenta, i compratori pagano le scarpe tot euro in più rispetto a prima, e i

venditori dal canto loro ricevono un prezzo più alto, ma la somma effettiva che

incassano diminuisce.

CAP. X

BENI PUBBLICI, RISORSE COLLLETTIVE E BENI MERITORI

DIVERSI TIPI DI BENE

Possiamo suddividere i beni in 4 tipi:

- Beni privati. Sono esclusivi e rivali nel consumo. La maggior parte dei

beni presenti in economia sono privati, come ad esempio le barrette di

cioccolato: per ottenerli e godere dei relativi benefici bisogna pagare.

- Beni pubblici. Non sono né esclusivi, ne rivali nel consumo; questo

significa che non si può impedire a qualcuno di fruire di questi beni, e

che il fatto che un individuo ne fruisca non impedisce ad altri di fare

altrettanto.

- Risorse collettive. Sono rivali nel consumo, ma non sono esclusive. Ad

esempio, i pesci del mare sono rivali nel consumo: se un individuo

pesca, resta un minor numero di pesci a disposizione di altri pescatori.

Ma i pesci non sono esclusivi.

- Beni di club. Sono esclusivi ma non rivali nel consumo. Ad esempio, il

servizio di vigilanza antincendio in una piccola città.

I BENI PUBBLICI

Trattasi di beni non esclusivi, poiché è impossibile impedire a chicchessia di

assistervi, e non rivale nel consumo, dal momento che se un individuo assiste allo

spettacolo non impedisce ad altri di fare altrettanto. Ad esempio, gli abitanti di

Moena, nelle Dolomiti, amano gli spettacoli pirotecnici del 31 dicembre. Ciascuno

dei 500 abitanti del paese attribuisce allo spettacolo un valore di 10 euro, e dato che

lo spettacolo costa 1000 euro, per gli abitanti di Moena è economicamente efficiente

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

organizzare uno spettacolo di fuochi pirotecnici per la vigilia di Capodanno.

Probabilmente, il libero mercato non perverrebbe a questo equilibrio efficiente.

Questo esempio è pregnante, perché molte amministrazioni locali in Italia finanziano

i festeggiamenti per il capodanno, così come fanno le municipalità britanniche con i

festeggiamenti del 5 novembre ecc. questo esempio permette di trarre una

conclusione di carattere generale sui beni pubblici: dato che i beni pubblici non sono

esclusivi, il problema del free rider impedisce al mercato privato di fornirli. Lo stato,

tuttavia, può potenzialmente rimediare al problema. Se lo stato stabilisce che i costi

di un bene pubblico sono minori dei benefici, può fornire il bene, finanziarlo con le

entrate fiscali e accrescere il benessere economico.

Alcuni esempi di beni pubblici importanti sono:

- La difesa nazionale. La difesa del paese da possibili aggressioni straniere

è un classico esempio di bene pubblico.

- La ricerca di base. La creazione di conoscenza è un bene pubblico.

- La lotta alla povertà. Molti provvedimenti statali hanno l’obiettivo di

aiutare i poveri e tali provvedimenti vengono finanziati attraverso la

tassazione dei nuclei familiari che hanno maggiori disponibilità

economiche.

LE RISORSE COLLETTIVE

Le risorse collettive come i beni pubblici sono non esclusive: infatti sono disponibili

gratuitamente per chiunque le voglia sfruttare. Ma, diversamente dai beni pubblici,

le risorse collettive sono rivali nel consumo: l’uso di una risorsa collettiva da parte di

un individuo impedisce ad altri individui di goderne. Dunque, lo stato si deve

preoccupare di quanto e come viene usato il bene. Tra i vari esempi di risorsa

collettiva annoveriamo:

- Aria e acqua pulita. I mercati non riescono a proteggere adeguatamente

l’ambiente. L’inquinamento è una esternalità negativa alla quale si può

porre rimedio con la regolamentazione diretta o imposte correttive.

- Strade congestionate. Le strade possono essere beni pubblici o risorse

collettive. Se una strada non è congestionata dal traffico, l’uso da parte

di un individuo non influisce su nessun altro. Ma se la strada è molto

trafficata, l’uso da parte di ciascun individuo comporta una esternalità

negativa, perché il traffico aumenta e gli altri automobilisti devono

guidare più lentamente, e in tal caso la strada è una risorsa collettiva.

I BENI MERITORI

Vi sono beni che possono essere prodotti dal settore privato ma che potrebbero non

essere consumati in quantità sufficiente se la loro fornitura fosse demandata

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

esclusivamente al mercato: questi sono i cosiddetti ‘beni meritori’. Tali beni devono

la loro esistenza al fatto che i consumatori potrebbero avere una conoscenza

imperfetta dei relativi benefici e di conseguenza non essere in grado di attribuire loro

il giusto valore. I beni meritori sono soggetti a un problema di scelta intertemporale,

che sorge quando le decisioni prese oggi influenzano le scelte future. Esempi di beni

meritori includono l’istruzione, i servizi sanitari, le pensioni e le assicurazioni. Pochi

individui sono in grado di giudicare se e quando avranno bisogno di servizi sanitari e

assicurativi. Molti giovani non sentono la necessità di risparmiare oggi per finanziare

la propria pensione tra 30 o 40 anni, perché si tratta i una prospettiva per loro

lontana: i benefici sono troppo distanti nel futuro per essere significativi nel

presente. Se le persone dovessero pagare direttamente per fruire dei servizi sanitari,

assicurativi e pensionistici, avrebbero un incentivo a consumare una quantità

insufficiente.

Vi sono poi anche i beni cosiddetti ‘demeritori’, che hanno la caratteristica di essere

consumati in quantità eccessiva se lasciati interamente al mercato. Ciò avviene

perché il consumo di tali beni impone costi privati e sociali e, nel prendere una

decisione di consumo, l’individuo non dispone delle informazioni necessarie a

comprendere appieno tali costi.

CAP. XI

ESTERNALITA’ E FALLIMENTO DEL MERCATO

ESTERNALITA’

Una esternalità è l’effetto dell’azione di un soggetto economico sul benessere di altri

soggetti terzi, non direttamente coinvolti, che non pagano né ricevono un compenso

per l’azione: se tale effetto è dannoso, avremo una esternalità negativa; se è

beneficio una esternalità positiva. Le esternalità negative e positive sono connesse ai

costi e ai benefici sociali associati alle decisioni. In genere, gli individui e le imprese

agiscono sulla base di costi e benefici privati, ma non sempre prendono in

considerazione i costi e i benefici sociali delle proprie scelte; di conseguenza il prezzo

non riflette il costo e il beneficio reali di un’azione o di una decisione e la quantità

prodotta potrebbe essere efficiente dal punto di vista privato, ma non dal punto di

vista sociale, ossia troppo alta o troppo bassa rispetto al livello ottimo.

I COSTI SOCIALI E I BENEFICI SOCIALI DELLE DECISIONI

L’attività dei mercati si fonda su milioni di decisioni prese da individui e gruppi. Nel

formulare tali decisioni, vengono presi in considerazione solo i costi privati e i

benefici privati: ad esempio, nel fare un viaggio in automobile, una persona sostiene

vari costi privati, come l’usura e il consumo del carburante. Nell’utilizzare

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

l’automobile inoltre, questa stessa persona gode di alcuni benefici privati quali la

comodità, il calore e la possibilità di raggiungere la destinazione rapidamente. Ma

nel decidere se intraprendere un viaggio in automobile gli individui potrebbero non

prendere in considerazione anche i costi e i benefici sociali della decisione stessa:

un’automobile contribuisce alla congestione del traffico, all’usura delle strade,

all’inquinamento atmosferico e acustico; sul fronte dei benefici, un viaggio in

automobile significa invece ad esempio un posto in più disponibile nei servizi di

trasporto pubblico.

VARI TIPI DI ESTERNALITA’

Le esternalità assumono forme diverse:

- I gas di scarico delle automobili, ad esempio, sono una esternalità

negativa poiché producono smog che viene respirato anche da hi non

usa l’auto, e di conseguenza gli automobilisti tendono a inquinare

eccessivamente.

- Il restauro degli edifici storici apporta una esternalità positiva, in quanto

anche i passanti e i turisti godono della bellezza e del senso della storia

offerti da un palazzo restaurato.

- Un cane che abbaia crea una esternalità negativa, poiché i vicini di casa

del proprietario del cane vengono disturbati dal rumore.

ESTERNALITA’ E INEFFICIENZA DEL MERCATO

Occorre ora valutare come le esternalità influenzano il benessere

CAP. XIV

IL MONOPOLIO

LA CONCORRENZA IMPERFETTA

Una impresa in concorrenza imperfetta. È in grado di differenziare in qualche modo il

proprio prodotto e quindi di influenzare il prezzo al quale lo vende. Esistono diversi

gradi di concorrenza imperfetta, e il primo che andremo ad analizzare è quello del

monopolio. A rigore, un monopolio è una struttura di mercato caratterizzata dalla

presenza di un’unica impresa; tuttavia per esercitare un potere monopolistico è

sufficiente avere una posizione dominante nel mercato. Una impresa può esercitare

potere di mercato quando è in grado di aumentare il prezzo del proprio prodotto

senza vederne azzerare le vendite. Quindi, contrariamente alle imprese price-taker,

quelle dotate di potere di mercato sono in grado di influire sul prezzo, e vengono

dette ‘price-maker’.

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

PERCHE’ ESISTONO I MONOPOLI

Un’impresa è un monopolio se è l’unico venditore di un bene per il quale non

esistono buoni sostituti. Questa è la definizione più ristretta del termine, ma in realtà

si dice che le imprese godono di un potere monopolistico se sono il venditore

dominante in un mercato e sono in grado di esercitare un controllo sul mercato

stesso. La causa fondamentale del monopolio sono le barriere all’entrata, ostacoli

all’entrata di altre imprese nel mercato. Quanto più le barriere all’entrata sono forti,

tanto più è difficile per un’impresa entrare nel mercato e tanto maggiore è il potere

che il monopolista è in grado di esercitare. E’ possibile che un monopolista sia l’unico

venditore nel mercato perché le altre imprese non riescono a entrarvi. Le barriere

all’entrata, per parte loro, vengono generate da 4 principali ordini di cause:

- Una risorsa chiave è detenuta da una unica impresa

- Lo stato concede a un’unica impresa il diritto esclusivo di produrre un

bene o fornire un servizio

- La struttura dei costi di produzione rende la singola impresa più

efficiente di una molteplicità di produttori

- Un’impresa è in grafo fi acquisire il controllo delle altre imprese che

agiscono nel medesimo mercato, crescendo in dimensioni

IL MONOPOLIO DELLE RISORSE

Il modo più semplice per creare un monopolio è fare in modo che una sola impresa

detenga una risorsa chiave. Ad esempio, si consideri il mercato dell’acqua potabile in

una piccola città su un’isola sperduta che non riceve acqua dalla terraferma. Se in

città vi fosse un solo pozzo e non vi fosse altro modo per procurarsi acqua, il suo

proprietario avrebbe il monopolio della vendita. Ovviamente, il monopolista ha un

potere di mercato ben più grande di quello della singola impresa operante in un

mercato concorrenziale. La proprietà esclusiva di una risorsa chiave è causa

potenziale di monopolio, ma nella pratica sono pochi i monopoli che nascono per

questa ragione.

I MONOPOLI DI STATO

In molti casi il monopolio si crea perché lo stato conferisce a un solo operatore il

diritto esclusivo di vendere un determinato bene o servizio. A volte questo accade

per l’influenza politica dell’aspirante monopolista.

IL MONOPOLIO NATURALE

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

I beni di club sono un tipo di monopolio naturale: un settore è un monopolio

naturale se una singola impresa può fornire il bene o il servizio all’intero mercato a

costi inferiori rispetto a quelli sostenuti da una molteplicità di imprese. Un esempio

di monopolio naturale è la distribuzione dell’acqua potabile. Per fornire l’acqua agli

abitanti di una città, un’impresa deve costruire una rete di condutture, se due o più

imprese devono competere per la fornitura del servizio, le spese di impianto

raddoppiano, quindi il costo medio totale dell’acqua è più basso se il servizio viene

fornito da un’unica impresa che serve l’intero mercato. Quando gode di un

monopolio naturale, l’impresa non teme che nuovi concorrenti possano entrare nel

mercato ed erodere il suo potere monopolistici.

MONOPOLIO E CONCORRENZA

La differenza fondamentale tra l’impresa concorrenziale e quella monopolistica è la

capacità di quest’ultima di influenzare il prezzo del proprio prodotto. Un’impresa

concorrenziale ha dimensioni modeste rispetto al mercato in cui opera e perciò

subisce il prezzo determinato dalle condizioni del mercato; l’impresa monopolistica

invece è l’unico produttore del mercato e può far variare il prezzo di ciò che produce

adeguando la quantità che offre sul mercato. Un modo per evidenziare questa

differenza tra i due diversi tipi di imprese è considerare la curva di domanda con la

quale esse interagiscono: dato che l’impresa concorrenziale può vendere a qualsiasi

quantità a quel prezzo, la sua curva di domanda è orizzontale:

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

Se l’impresa applicasse un prezzo appena superiore, perderebbe tutte le proprie

vendite a favore dei concorrenti: in effetti, dato che l’impresa concorrenziale vende

un bene perfettamente sostituibile con quello di tutte le altre imprese attive nello

stesso mercato, la sua curva di domanda è perfettamente elastica.

L’impresa monopolistica invece, essendo l’unico produttore, ha una curva di

domanda che corrisponde alla domanda di mercato. Il monopolista interagisce

quindi con una normale curva di domanda con pendenza negativa.

Se il monopolista aumenta il prezzo del bene, i consumatori ne acquistano in

quantità inferiore; analogamente, se riduce la quantità offerta, il prezzo tende a

salire. La curva di domanda di mercato limita la capacità del monopolista di sfruttare

il proprio potere di mercato.

IL RICAVO DI UN MONOPOLISTA

Si consideri una città con un solo fornitore di acqua potabile.

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

Le prime due colonne mostrano la scheda di domanda con la quale interagisce il

monopolista. Se produce 1 lt d’acqua, può venderlo a 1 euro, se ne produce 2 deve

abbassare il prezzo a 0,90 cent, se ne produce 3 deve scendere ancora a 0,80 cent.

La terza colonna della tabella mostra il ricavo totale del monopolista, ottenuto

moltiplicando la quantità prodotta per il prezzo. La quarta colonna computa il ricavo

medio, ovvero quanto l’impresa ricava per l’unità venduta, che è uguale al prezzo.

L’ultima colonna invece riporta il ricavo marginale dell’impresa, ovvero il ricavo

generato dalla vendita di ciascuna unità aggiuntiva di prodotto. Il ricavo marginale di

un’impresa è sempre minore del prezzo.

Quando il monopolista aumenta la quantità venduta, sortisce 2 effetti sul ricavo

totale:

- L’effetto quantità: la quantità venduta aumenta, quindi Q è maggiore, e

ciò tende ad accrescere il ricavo totale

- L’effetto prezzo: il prezzo diminuisce, quindi P è minore e ciò tende a

ridurre il ricavo totale

L’impresa concorrenziale, invece, potendo vendere a qualsiasi quantità al prezzo di

mercato, non subisce l’effetto prezzo. Se espande la propria offerta di 1 unità, incassa

il prezzo di mercato anche per quella, come per le altre unità già vendute. Dunque,

dal momento che in regime di concorrenza la singola impresa subisce il prezzo, il

ricavo marginale è uguale al prezzo; in regime di monopolio invece se l’impresa

aumenta la produzione di 1unità deve ridurre il prezzo di tutte le unità vendute.

IL COSTO DEL MONOPOLIO IN TERMINI DI BENESSERE

Un monopolio, diversamente da un’impresa concorrenziale, può vendere il proprio

prodotto a un prezzo superiore al costo marginale. Dal punto di vista del

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

consumatore il prezzo di monopolio, più elevato, non è desiderabile. Allo stesso

tempo, tuttavia, il monopolista realizza un profitto proprio grazie alla possibilità di

praticare prezzi più elevati; quindi dal punto di vista dell’impresa monopolistica, il

monopolio è una condizione estremamente desiderabile.

LA PERDITA SECCA DI BENESSERE

Il risultato di mercato in regime di monopolio è diverso da quello che si produce in

condizioni di concorrenza perfetta; di conseguenza al monopolio è associata una

perdita secca di benessere. Il surplus totale è pari al valore del bene per i

consumatori meno il costo di produzione sostenuto dal monopolista. La perdita

secca di benessere causata da un monopolio è analoga a quella provocata da una

imposta, e il monopolista in effetti, se vogliamo, può considerarsi un esattore di

imposte privato. Un’imposta su un bene crea un divario tra la disponibilità a pagare

del consumatore e il costo medio del produttore. Esercitando il proprio potere di

mercato e praticando un prezzo superiore al costo marginale, il monopolista provoca

il medesimo effetto: in entrambi i casi, tale divario provoca una diminuzione della

quantità prodotta al di sotto del livello socialmente ottimo. La differenza tra i due

casi è che le imposte generano un’entrata per lo stato, mentre il monopolio crea

profitto per l’impresa.

LA DISCRIMINAZIONE DI PREZZO

In alcuni casi le imprese tentano di vendere lo stesso prodotto a consumatori diversi

con prezzi differenti. Tale pratica viene detta ‘discriminazione di prezzo’. Un’impresa

può praticare prezzi differenziati solo se gode di potere di mercato.

Per capire la ragione per la quale il monopolista dovrebbe differenziare i prezzi,

occorre fare un esempio. Si immagini di essere il presidente di società editrice X, e

che l’autore più popolare abbia appena ultimato un nuovo romanzo. Si immagini

ancora di dover versare a tale autore 2 milioni di euro per il diritto esclusivo alla

pubblicazione del libro e che il costo di produzione sia così irrisorio da poter essere

considerato nullo. Il profitto della società è pari alla differenza tra quanto incassa

dalla vendita del libro e i 2 milioni di euro pagati all’autore. Il primo passo per la

determinazione del prezzo è sicuramente la stima della domanda: si ponga che il

caso che l’ufficio marketing informi la società che il libro è gradito a due categorie di

lettori: i 100.000 fanatici entusiasti dell’autore, disponibili a pagare anche 30 euro

per una copia, e altri 400.000 lettori meno entusiasti che sarebbero disposti a pagare

5 euro per una copia del libro. I prezzi da prendere in considerazione sono due: 30

euro, che è il prezzo più elevato che la società editrice può applicare per avere quei

100.000 lettori, e 5 euro il prezzo più elevato che può applicare per sfruttare un

mercato di 500.000 potenziali lettori. La soluzione del problema è di natura

Scaricato da Emanuele Di Dio (emanuele.didio.1999@gmail.com)

lOMoARcPSD|3969374

prevalentemente aritmetica: a 30 euro, vendendo 100.000 copie, il ricavo totale è di

3 milioni di euro, e il profitto è di 1 milione di euro; a 5 euro, vendendo 500.000

copie, il ricavo totale è di 2,5 milioni di euro e il profitto è di 500.000 euro. Quindi, la

società massimizza il profitto applicando un prezzo di 30 euro e rinunciando a un

mercato potenziale di 400 mila lettori. Questa decisione genera una perdita secca di

benessere: ci sono infatti 400 mila lettori disposti a pagare 5 euro per un libro il cui

costo marginale di produzione è virtualmente nullo; il surplus totale che viene perso