Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Didone Abbandonata Tartini

Caricato da

chiaradezuani0%(1)Il 0% ha trovato utile questo documento (1 voto)

461 visualizzazioni4 pagineTitolo originale

didone abbandonata tartini

Copyright

© © All Rights Reserved

Formati disponibili

TXT, PDF, TXT o leggi online da Scribd

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formati disponibili

Scarica in formato TXT, PDF, TXT o leggi online su Scribd

0%(1)Il 0% ha trovato utile questo documento (1 voto)

461 visualizzazioni4 pagineDidone Abbandonata Tartini

Caricato da

chiaradezuaniCopyright:

© All Rights Reserved

Formati disponibili

Scarica in formato TXT, PDF, TXT o leggi online su Scribd

Sei sulla pagina 1di 4

1.

�Eccomi sola,

Tradita, abbandonata,

Senza Enea, senza amici e senza regno.

2. Precipiti Cartago,

Arda la reggia, e sia

Il cenere di lei la tomba mia.

3. E dell�Ibere stelle

Al fausto balenar,

Tutti i regni del mar

Tornino in calma

la �Didone abbandonata� appartiene al periodo iniziale dell�attivit� creativa di

Tartini. Infatti venne pubblicata dal Le C�ne ad Amsterdam nel 1734, nell�Op. I:

Sonate a Violino e Violoncello o Cembalo, col basso numerato.

Come il �Trillo�, la �Didone� � in sol min. e monotonale, con tempi bipartiti

e ritornelli. Inoltre ha col �Trillo� alcuni addentellati melodico-armonici nei

temi dei primi due tempi, Affettuoso e Presto. Nessuna parentela invece fra i tempi

finali delle due sonate. I versi che hanno ispirato Tartini sono tratti dall�ultima

scena del terzo atto del giovanile dramma omonimo di P. Metastasio, rappresentato

nel 1724 al Teatro S. Bartolomeo di Napoli, con la musica di D.Sarto. Nell�

Affettuoso Didone si dispera per l�abbandono da parte di Enea, e sembra invocare

l�amante fuggitivo. Nel Presto la sua ira esplode, mentre l�incendio della citt� si

avvicina ed essa sta per gettarsi fra le fiamme della reggia. Nell� Allegro finale

appare Nettuno, che nella �Licenza� o commiato conclude il dramma auspicando la

pace dei mari.

Per l�occasione, ho montato un video, estratto dallo splendido film �Eneide�

di Franco Rossi del 1971, che riesce in maniera straordinaria a fotografare l�animo

della regina di Cartagine e a farne sentire il tormento interiore come pochi

registi riescono a fare. Nella parte centrale del filmato ho inserito la musica di

Tartini eliminando volutamente le voci.

CONOSCIAMO UN PO' PIU' DA VICINO TARTINI E LA SUA MUSICA

Rivoluzionario � il concetto di musica imposto da Tartini. L�invenzione

ritmica � accurata; la quadratura simmetrica del periodo strofico spezzata

frequentemente con frasi di 10 o 12 battute, contro le 8 consuete; la �coloritura�

della pagina persegu�ta come una finalit� espressiva e non come un elemento di

virtuosismo. La composizione tende a svolgere un contenuto sentimentale ed emotivo,

in rapporto con l�estetica naturalistica del tempo: anche se la precisazione di

formule descrittive non � cos� evidente come in altri maestri (si pensi a Couperin,

a certo Vivaldi, a Rameau). Non di rado si trovano in testa ai suoi Adagi (pi�

raramente negli Allegri) motti sentenziosi e strofette poetiche attinte

specialmente dalle opere del Metastasio, con le quali pare che il musicista

ricercasse una sollecitazione creativa, un orientamento espressivo. Talvolta, tali

versetti sono riportati sui manoscritti con un sistema di scrittura cifrata o

criptografica, per lungo tempo rimasta illeggibile. Non � facile trovare una valida

motivazione a un comportamento di questo tipo, ma si � ragionevolmente supposto che

il procedimento debba essere messo in relazione con i misteriosi vagheggiamenti

degli ultimi anni, quando le tendenze occultistiche, che sovente si rivelarono

espressione maniaca, divennero un elemento fondamentale della sua psiche.

La monumentale opera strumentale di Tartini comprende esclusivamente concerti

e sonate. I primi sono complessivamente 131 (tutti per violino, ad eccezione di 2

per violoncello e 2 per flauto); le seconde possono essere per violino solo o per

violino e basso (complessivamente si tratta di almeno 174 sonate, pi� altre dubbie

e numerosi movimenti isolati) o per due violini e basso (una quarantina) o, infine,

per 2 violini viola e violoncello (4).

Nel settore dei concerti, Tartini parte dalle esperienze di Corelli e di

Vivaldi e, se nei primi anni il modello formale � quello del �concerto barocco�

(con la marcata distinzione fra solo e tutti), in seguito � verso il 1730 � Tartini

elabora un tipo di concerto che d� maggior spazio al solista, dilatandone le

possibilit� virtuosistiche, ma sempre in chiave espressiva. Il tematismo si fa pi�

consistente, meno frantumato in episodi, e il concetto di sviluppo e di

elaborazione tematica assume funzione determinante.

Le medesime considerazioni valgono nel campo sonatistico (dove l�influenza

corelliana � pi� evidente), di cui Tartini ha lasciato esempi mirabili, in tre o

quattro movimenti, con Allegri ritmicamente molto marcati e con Adagi in cui

l�elemento patetico, drammatico e lirico fa presagire una tensione gi� romantica. E

di questo precorrimento romantico � testimonianza sicura, oggetto di questo post,

la Sonata in sol min. detta Didone abbandonata (pubblicata nel 1734), ispirata al

celebre �dramma per musica� del Metastasio, vecchio solo una decina d�anni, ma gi�

messo in musica da pi� autori e qui �tradotto� dal Tartini in termini non di

�musica a programma�, ma di strumentalismo patetico, tragico e malinconico in tutti

i movimenti, fornendo in tal modo un modello che trover� poi un culmine

nell�omonima sonata pianistica di Clementi (1821). (dal vol.5 della STORIA DELLA

MUSICA Ed. EDT a cura di Alberto Basso)

la �Didone abbandonata� appartiene al periodo iniziale dell�attivit� creativa di

Tartini. Infatti venne pubblicata dal Le C�ne ad Amsterdam nel 1734, nell�Op. I:

Sonate a Violino e Violoncello o Cembalo, col basso numerato.

Come il �Trillo�, la �Didone� � in sol min. e monotonale, con tempi bipartiti

e ritornelli. Inoltre ha col �Trillo� alcuni addentellati melodico-armonici nei

temi dei primi due tempi, Affettuoso e Presto. Nessuna parentela invece fra i tempi

finali delle due sonate. I versi che hanno ispirato Tartini sono tratti dall�ultima

scena del terzo atto del giovanile dramma omonimo di P. Metastasio, rappresentato

nel 1724 al Teatro S. Bartolomeo di Napoli, con la musica di D.Sarto. Nell�

Affettuoso Didone si dispera per l�abbandono da parte di Enea, e sembra invocare

l�amante fuggitivo. Nel Presto la sua ira esplode, mentre l�incendio della citt� si

avvicina ed essa sta per gettarsi fra le fiamme della reggia. Nell� Allegro finale

appare Nettuno, che nella �Licenza� o commiato conclude il dramma auspicando la

pace dei mari.

Per l�occasione, ho montato un video, estratto dallo splendido film �Eneide�

di Franco Rossi del 1971, che riesce in maniera straordinaria a fotografare l�animo

della regina di Cartagine e a farne sentire il tormento interiore come pochi

registi riescono a fare. Nella parte centrale del filmato ho inserito la musica di

Tartini eliminando volutamente le voci.

CONOSCIAMO UN PO' PIU' DA VICINO TARTINI E LA SUA MUSICA

Rivoluzionario � il concetto di musica imposto da Tartini. L�invenzione

ritmica � accurata; la quadratura simmetrica del periodo strofico spezzata

frequentemente con frasi di 10 o 12 battute, contro le 8 consuete; la �coloritura�

della pagina persegu�ta come una finalit� espressiva e non come un elemento di

virtuosismo. La composizione tende a svolgere un contenuto sentimentale ed emotivo,

in rapporto con l�estetica naturalistica del tempo: anche se la precisazione di

formule descrittive non � cos� evidente come in altri maestri (si pensi a Couperin,

a certo Vivaldi, a Rameau). Non di rado si trovano in testa ai suoi Adagi (pi�

raramente negli Allegri) motti sentenziosi e strofette poetiche attinte

specialmente dalle opere del Metastasio, con le quali pare che il musicista

ricercasse una sollecitazione creativa, un orientamento espressivo. Talvolta, tali

versetti sono riportati sui manoscritti con un sistema di scrittura cifrata o

criptografica, per lungo tempo rimasta illeggibile. Non � facile trovare una valida

motivazione a un comportamento di questo tipo, ma si � ragionevolmente supposto che

il procedimento debba essere messo in relazione con i misteriosi vagheggiamenti

degli ultimi anni, quando le tendenze occultistiche, che sovente si rivelarono

espressione maniaca, divennero un elemento fondamentale della sua psiche.

La monumentale opera strumentale di Tartini comprende esclusivamente concerti

e sonate. I primi sono complessivamente 131 (tutti per violino, ad eccezione di 2

per violoncello e 2 per flauto); le seconde possono essere per violino solo o per

violino e basso (complessivamente si tratta di almeno 174 sonate, pi� altre dubbie

e numerosi movimenti isolati) o per due violini e basso (una quarantina) o, infine,

per 2 violini viola e violoncello (4).

Nel settore dei concerti, Tartini parte dalle esperienze di Corelli e di

Vivaldi e, se nei primi anni il modello formale � quello del �concerto barocco�

(con la marcata distinzione fra solo e tutti), in seguito � verso il 1730 � Tartini

elabora un tipo di concerto che d� maggior spazio al solista, dilatandone le

possibilit� virtuosistiche, ma sempre in chiave espressiva. Il tematismo si fa pi�

consistente, meno frantumato in episodi, e il concetto di sviluppo e di

elaborazione tematica assume funzione determinante.

Le medesime considerazioni valgono nel campo sonatistico (dove l�influenza

corelliana � pi� evidente), di cui Tartini ha lasciato esempi mirabili, in tre o

quattro movimenti, con Allegri ritmicamente molto marcati e con Adagi in cui

l�elemento patetico, drammatico e lirico fa presagire una tensione gi� romantica. E

di questo precorrimento romantico � testimonianza sicura, oggetto di questo post,

la Sonata in sol min. detta Didone abbandonata (pubblicata nel 1734), ispirata al

celebre �dramma per musica� del Metastasio, vecchio solo una decina d�anni, ma gi�

messo in musica da pi� autori e qui �tradotto� dal Tartini in termini non di

�musica a programma�, ma di strumentalismo patetico, tragico e malinconico in tutti

i movimenti, fornendo in tal modo un modello che trover� poi un culmine

nell�omonima sonata pianistica di Clementi (1821). (dal vol.5 della STORIA DELLA

MUSICA Ed. EDT a cura di Alberto Basso)

la �Didone abbandonata� appartiene al periodo iniziale dell�attivit� creativa di

Tartini. Infatti venne pubblicata dal Le C�ne ad Amsterdam nel 1734, nell�Op. I:

Sonate a Violino e Violoncello o Cembalo, col basso numerato.

Come il �Trillo�, la �Didone� � in sol min. e monotonale, con tempi bipartiti

e ritornelli. Inoltre ha col �Trillo� alcuni addentellati melodico-armonici nei

temi dei primi due tempi, Affettuoso e Presto. Nessuna parentela invece fra i tempi

finali delle due sonate. I versi che hanno ispirato Tartini sono tratti dall�ultima

scena del terzo atto del giovanile dramma omonimo di P. Metastasio, rappresentato

nel 1724 al Teatro S. Bartolomeo di Napoli, con la musica di D.Sarto. Nell�

Affettuoso Didone si dispera per l�abbandono da parte di Enea, e sembra invocare

l�amante fuggitivo. Nel Presto la sua ira esplode, mentre l�incendio della citt� si

avvicina ed essa sta per gettarsi fra le fiamme della reggia. Nell� Allegro finale

appare Nettuno, che nella �Licenza� o commiato conclude il dramma auspicando la

pace dei mari.

Per l�occasione, ho montato un video, estratto dallo splendido film �Eneide�

di Franco Rossi del 1971, che riesce in maniera straordinaria a fotografare l�animo

della regina di Cartagine e a farne sentire il tormento interiore come pochi

registi riescono a fare. Nella parte centrale del filmato ho inserito la musica di

Tartini eliminando volutamente le voci.

CONOSCIAMO UN PO' PIU' DA VICINO TARTINI E LA SUA MUSICA

Rivoluzionario � il concetto di musica imposto da Tartini. L�invenzione

ritmica � accurata; la quadratura simmetrica del periodo strofico spezzata

frequentemente con frasi di 10 o 12 battute, contro le 8 consuete; la �coloritura�

della pagina persegu�ta come una finalit� espressiva e non come un elemento di

virtuosismo. La composizione tende a svolgere un contenuto sentimentale ed emotivo,

in rapporto con l�estetica naturalistica del tempo: anche se la precisazione di

formule descrittive non � cos� evidente come in altri maestri (si pensi a Couperin,

a certo Vivaldi, a Rameau). Non di rado si trovano in testa ai suoi Adagi (pi�

raramente negli Allegri) motti sentenziosi e strofette poetiche attinte

specialmente dalle opere del Metastasio, con le quali pare che il musicista

ricercasse una sollecitazione creativa, un orientamento espressivo. Talvolta, tali

versetti sono riportati sui manoscritti con un sistema di scrittura cifrata o

criptografica, per lungo tempo rimasta illeggibile. Non � facile trovare una valida

motivazione a un comportamento di questo tipo, ma si � ragionevolmente supposto che

il procedimento debba essere messo in relazione con i misteriosi vagheggiamenti

degli ultimi anni, quando le tendenze occultistiche, che sovente si rivelarono

espressione maniaca, divennero un elemento fondamentale della sua psiche.

La monumentale opera strumentale di Tartini comprende esclusivamente concerti

e sonate. I primi sono complessivamente 131 (tutti per violino, ad eccezione di 2

per violoncello e 2 per flauto); le seconde possono essere per violino solo o per

violino e basso (complessivamente si tratta di almeno 174 sonate, pi� altre dubbie

e numerosi movimenti isolati) o per due violini e basso (una quarantina) o, infine,

per 2 violini viola e violoncello (4).

Nel settore dei concerti, Tartini parte dalle esperienze di Corelli e di

Vivaldi e, se nei primi anni il modello formale � quello del �concerto barocco�

(con la marcata distinzione fra solo e tutti), in seguito � verso il 1730 � Tartini

elabora un tipo di concerto che d� maggior spazio al solista, dilatandone le

possibilit� virtuosistiche, ma sempre in chiave espressiva. Il tematismo si fa pi�

consistente, meno frantumato in episodi, e il concetto di sviluppo e di

elaborazione tematica assume funzione determinante.

Le medesime considerazioni valgono nel campo sonatistico (dove l�influenza

corelliana � pi� evidente), di cui Tartini ha lasciato esempi mirabili, in tre o

quattro movimenti, con Allegri ritmicamente molto marcati e con Adagi in cui

l�elemento patetico, drammatico e lirico fa presagire una tensione gi� romantica. E

di questo precorrimento romantico � testimonianza sicura, oggetto di questo post,

la Sonata in sol min. detta Didone abbandonata (pubblicata nel 1734), ispirata al

celebre �dramma per musica� del Metastasio, vecchio solo una decina d�anni, ma gi�

messo in musica da pi� autori e qui �tradotto� dal Tartini in termini non di

�musica a programma�, ma di strumentalismo patetico, tragico e malinconico in tutti

i movimenti, fornendo in tal modo un modello che trover� poi un culmine

nell�omonima sonata pianistica di Clementi (1821). (dal vol.5 della STORIA DELLA

MUSICA Ed. EDT a cura di Alberto Basso)

Potrebbero piacerti anche

- Tarantole, tarantolati e tarantelle nella Spagna del Siglo de oroDa EverandTarantole, tarantolati e tarantelle nella Spagna del Siglo de oroNessuna valutazione finora

- G. Pestelli - Gusto Poetico Di MonteverdiDocumento3 pagineG. Pestelli - Gusto Poetico Di MonteverdilorenzoNessuna valutazione finora

- Monteverdi - Il Ottavo Libro Di MadrigaliDocumento56 pagineMonteverdi - Il Ottavo Libro Di MadrigalifcangiamilaNessuna valutazione finora

- AbbellimentoDocumento14 pagineAbbellimentostef1234567890Nessuna valutazione finora

- Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 4 (of 4) Di tutte le nazioni sì antiche che moderneDa EverandDizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 4 (of 4) Di tutte le nazioni sì antiche che moderneNessuna valutazione finora

- Mendelssohn - Catalogo Tematico PDFDocumento57 pagineMendelssohn - Catalogo Tematico PDFGianmarco ScaliciNessuna valutazione finora

- Eroica Beethoven AnalisiDocumento6 pagineEroica Beethoven Analisitommaso100% (1)

- Carraro - Gregorio - Tesi - Particolare Sul Violoncello Da Spalla, Tartini, Campagnoli PDFDocumento449 pagineCarraro - Gregorio - Tesi - Particolare Sul Violoncello Da Spalla, Tartini, Campagnoli PDFAnonymous qS6tLhpObWNessuna valutazione finora

- OrganologiaDocumento3 pagineOrganologiaMario AngiolelliNessuna valutazione finora

- Tesi - La Tarantella Di Montemarano PDFDocumento61 pagineTesi - La Tarantella Di Montemarano PDFFabio SorianoNessuna valutazione finora

- IMSLP458213-PMLP71476-UCCELLINI Sonate Arie Correnti 1642 PDFDocumento148 pagineIMSLP458213-PMLP71476-UCCELLINI Sonate Arie Correnti 1642 PDFEleonoraTrivellaNessuna valutazione finora

- Il Temperamento Equabile PDFDocumento1 paginaIl Temperamento Equabile PDFSamuele de StefaniNessuna valutazione finora

- PaganiniDocumento10 paginePaganiniblugalu0% (1)

- LUfficio Delle Tenebre Pratiche SonoreDocumento69 pagineLUfficio Delle Tenebre Pratiche SonoreAlessioZanfardinoNessuna valutazione finora

- AA - Vv. CanAA - VV. - CanzoniRomane - PdfzoniromaneDocumento63 pagineAA - Vv. CanAA - VV. - CanzoniRomane - PdfzoniromaneFiammuusNessuna valutazione finora

- Cimarosa - Il Marito Disperato PDFDocumento31 pagineCimarosa - Il Marito Disperato PDFlomonesaNessuna valutazione finora

- Leopold Mozart TrattatoDocumento179 pagineLeopold Mozart TrattatoMarco Giai LevraNessuna valutazione finora

- Music A 201501Documento37 pagineMusic A 201501guido santoroNessuna valutazione finora

- La Famiglia Degli Strumenti Ad ArcoDocumento57 pagineLa Famiglia Degli Strumenti Ad Arcocalomarotta.cm82Nessuna valutazione finora

- Sonata No. 16 1st Movement K. 545 PDFDocumento5 pagineSonata No. 16 1st Movement K. 545 PDFEENessuna valutazione finora

- Tartini Celebri Studi Per ViolinoDocumento36 pagineTartini Celebri Studi Per ViolinoMitch SmithNessuna valutazione finora

- Tesi BaroccoDocumento3 pagineTesi BaroccoClaudio MartoneNessuna valutazione finora

- Cenni Di Storia MusicaDocumento30 pagineCenni Di Storia Musicacesare88ceceNessuna valutazione finora

- Lu GuarracinoDocumento1 paginaLu Guarracinoscaricone71Nessuna valutazione finora

- Il LiutoDocumento3 pagineIl LiutoSerena CanevaNessuna valutazione finora

- Gastoldi, Il BallerinoDocumento1 paginaGastoldi, Il BallerinoMgaaltNessuna valutazione finora

- Le Orme - La Fabbricante D' Angeli (Tastiere) PDFDocumento1 paginaLe Orme - La Fabbricante D' Angeli (Tastiere) PDFAngelo CovielloNessuna valutazione finora

- La Suave Melodia e Su CorrenteDocumento9 pagineLa Suave Melodia e Su Correntejorge_collantesNessuna valutazione finora

- Pensare La Musica OggiDocumento1 paginaPensare La Musica OggiDæveNessuna valutazione finora

- EPICA - Manuela MaffiottiDocumento17 pagineEPICA - Manuela MaffiottiManuela MaffiottiNessuna valutazione finora

- 20 Vedute Di Napoli Dal 400 Al 700Documento23 pagine20 Vedute Di Napoli Dal 400 Al 700carminuccioNessuna valutazione finora

- La Cantata Da Camera ItalianaDocumento14 pagineLa Cantata Da Camera ItalianaFrancesco PalmieriNessuna valutazione finora

- LaGattaCenerentola (1) 1Documento34 pagineLaGattaCenerentola (1) 1valeNessuna valutazione finora

- I SeveriDocumento19 pagineI Severifidem100% (1)

- Sposi Promessi - Cs Per SitoDocumento4 pagineSposi Promessi - Cs Per SitoSilviaarosioteatroNessuna valutazione finora

- Liuto PDFDocumento8 pagineLiuto PDFPro GalmatNessuna valutazione finora

- Vivaldi - Stravaganza Op.4 A MinorDocumento4 pagineVivaldi - Stravaganza Op.4 A MinorGeorge ZiumbilovNessuna valutazione finora

- L'Arpa Viggianese. La Storia Di Un Riscatto SocialeDocumento5 pagineL'Arpa Viggianese. La Storia Di Un Riscatto SocialeLucia BovaNessuna valutazione finora

- 6.1.la Musica Barocca Tra Sei e SettecentoDocumento68 pagine6.1.la Musica Barocca Tra Sei e SettecentoCarolina SeremetNessuna valutazione finora

- Concerti Italian Guitar Campus 2019Documento6 pagineConcerti Italian Guitar Campus 2019Giulio TampaliniNessuna valutazione finora

- ViolinoDocumento22 pagineViolinoRocco MangioneNessuna valutazione finora

- Tesina Letteratura Dello Strumento (Flauto Traverso)Documento11 pagineTesina Letteratura Dello Strumento (Flauto Traverso)Serena D'AmicoNessuna valutazione finora

- Musica Leggerissima ColapesceDocumento2 pagineMusica Leggerissima ColapesceAndres TarabiniNessuna valutazione finora

- Quartetto D'archiDocumento4 pagineQuartetto D'archistef1234567890Nessuna valutazione finora

- Appunti Di Orchestrazione ContemporaneaDocumento14 pagineAppunti Di Orchestrazione ContemporaneaClaudio TornaboniNessuna valutazione finora

- ByronGeorge ManfredDocumento18 pagineByronGeorge ManfredhystrioNessuna valutazione finora

- 01 Ennio PDFDocumento5 pagine01 Ennio PDFVincenzo TrittaNessuna valutazione finora

- Le Origini Della Forma SonataDocumento1 paginaLe Origini Della Forma SonataRaffaele D'AngeloNessuna valutazione finora

- Metodi ViolinoDocumento4 pagineMetodi ViolinoRiccardoLongoNessuna valutazione finora

- La Famiglia Degli Strumenti Ad ArcoDocumento57 pagineLa Famiglia Degli Strumenti Ad Arcocalomarotta.cm82Nessuna valutazione finora

- Introduzione Fu Il Lauro Sempre VerdeDocumento4 pagineIntroduzione Fu Il Lauro Sempre VerdeEmanuele Salvatore Paolo DuchettaNessuna valutazione finora

- Analisi Armonico Melodica Op 53 N 2 Mendelssohn PDFDocumento3 pagineAnalisi Armonico Melodica Op 53 N 2 Mendelssohn PDFmcain93Nessuna valutazione finora

- Stampa Fronimo 154 3 Colonne PDFDocumento12 pagineStampa Fronimo 154 3 Colonne PDFDaríoNessuna valutazione finora

- Facili Brani - FL - PFDocumento7 pagineFacili Brani - FL - PF7angyg8Nessuna valutazione finora

- 6 Piccoli PezziDocumento18 pagine6 Piccoli PezziPedro FanoNessuna valutazione finora

- Schiarazula MarazulaDocumento1 paginaSchiarazula MarazulaRainbowGiraffeNessuna valutazione finora

- Cesare NegriDocumento62 pagineCesare NegristephenwarndtNessuna valutazione finora

- L'antica Crema Fritta Alla Veneta (Anche Con Friggitrice Ad Aria)Documento4 pagineL'antica Crema Fritta Alla Veneta (Anche Con Friggitrice Ad Aria)chiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Pixies - Where Is My Mind Piano Tutorial PDFDocumento2 paginePixies - Where Is My Mind Piano Tutorial PDFchiaradezuaniNessuna valutazione finora

- La Cassola, Dolce Di Ricotta Ebraico-RomanaDocumento2 pagineLa Cassola, Dolce Di Ricotta Ebraico-RomanachiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Il Pan Del Doge: La Pagnotta Dolce Con Frutta SeccaDocumento2 pagineIl Pan Del Doge: La Pagnotta Dolce Con Frutta SeccachiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Estratto Teoria MusicaleDocumento50 pagineEstratto Teoria Musicaleosvi100% (1)

- Litanie Di CapodannoDocumento3 pagineLitanie Di CapodannochiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Jingle Bells GC Pianoforte 6 ManiDocumento8 pagineJingle Bells GC Pianoforte 6 ManichiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Baci Perugina Fatti in Casa: Ricetta Semplice e BuonissimaDocumento2 pagineBaci Perugina Fatti in Casa: Ricetta Semplice e BuonissimachiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Paccheri Alla Zucca Con Gamberi, Mousse Al Caprino, Arancia Condita e LiquirizisDocumento3 paginePaccheri Alla Zucca Con Gamberi, Mousse Al Caprino, Arancia Condita e LiquirizischiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Io Sono La Tua TerraDocumento2 pagineIo Sono La Tua TerrachiaradezuaniNessuna valutazione finora

- LiberamiDocumento1 paginaLiberamichiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Dispensa MonodiaDocumento77 pagineDispensa MonodiaGiordanoFarinaNessuna valutazione finora

- Jingle Bells GC Pianoforte 6 ManiDocumento8 pagineJingle Bells GC Pianoforte 6 ManichiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Io Sono La Tua TerraDocumento2 pagineIo Sono La Tua TerrachiaradezuaniNessuna valutazione finora

- CapodannoDocumento1 paginaCapodannochiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Linguaggio Dei FioriDocumento3 pagineLinguaggio Dei FiorichiaradezuaniNessuna valutazione finora

- QuaderniDocumento36 pagineQuaderniGaetano Previtera100% (1)

- Ferradini Sonate 4 5 6Documento50 pagineFerradini Sonate 4 5 6chiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Le Armi Dello ChefDocumento3 pagineLe Armi Dello ChefchiaradezuaniNessuna valutazione finora

- 04 Ah! Vous Dirai-Je, Maman - Metodo Per Pianoforte - XI Edizione - Clementi, Muzio - COMPOSITORIDocumento12 pagine04 Ah! Vous Dirai-Je, Maman - Metodo Per Pianoforte - XI Edizione - Clementi, Muzio - COMPOSITORIchiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Monografia Giu18Documento6 pagineMonografia Giu18chiaradezuaniNessuna valutazione finora

- 44 Tappe Tra Mari e Monti: Nasce Il Cammino Basiliano Per Scoprire La Calabria - SiViaggia PDFDocumento7 pagine44 Tappe Tra Mari e Monti: Nasce Il Cammino Basiliano Per Scoprire La Calabria - SiViaggia PDFchiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Circolo Delle QuinteDocumento14 pagineCircolo Delle Quintepoli666Nessuna valutazione finora

- Dieci Punti Per Cambiare Tutto Nel Patrimonio Culturale - Emergenza CulturaDocumento4 pagineDieci Punti Per Cambiare Tutto Nel Patrimonio Culturale - Emergenza CulturachiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Tema e VariazioniDocumento3 pagineTema e VariazioniMarcello ZinzaniNessuna valutazione finora

- Dieci Punti Per Cambiare Tutto Nel Patrimonio Culturale - Emergenza CulturaDocumento4 pagineDieci Punti Per Cambiare Tutto Nel Patrimonio Culturale - Emergenza CulturachiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Impariamo Il Solfeggio GiocandoDocumento20 pagineImpariamo Il Solfeggio Giocandochiaradezuani100% (1)

- Pier Luigi Rossi - PostDocumento1 paginaPier Luigi Rossi - PostchiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Ac275 043045 Friggitrici PDFDocumento3 pagineAc275 043045 Friggitrici PDFchiaradezuaniNessuna valutazione finora

- Non Potho ReposareDocumento1 paginaNon Potho ReposareGemma PerettiNessuna valutazione finora

- Armonia 2 Lezione 4-11-02-2022Documento5 pagineArmonia 2 Lezione 4-11-02-2022valter aimassoNessuna valutazione finora

- 'O Sarracino Caravan PetrolDocumento3 pagine'O Sarracino Caravan Petrolstef1234567890Nessuna valutazione finora

- Transcendence - Alto Saxophone Trombone Duet No.1 in C MajorDocumento1 paginaTranscendence - Alto Saxophone Trombone Duet No.1 in C MajorLuigi Lillo CipolloneNessuna valutazione finora

- Castelnuovo Tedesco Concerto Per 2 Chitarre Op 201, PartiDocumento74 pagineCastelnuovo Tedesco Concerto Per 2 Chitarre Op 201, PartiMauro Zanatta100% (1)

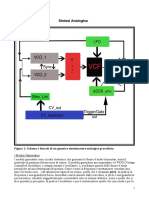

- Sintesi Analogica1Documento21 pagineSintesi Analogica1Davide MarcheseNessuna valutazione finora

- FORME Musicali Del BaroccoDocumento2 pagineFORME Musicali Del Baroccosonia maccioniNessuna valutazione finora

- F. Chopin - Catalogo Delle Opere Con Guide All'ascolto e Link A YouTubeDocumento167 pagineF. Chopin - Catalogo Delle Opere Con Guide All'ascolto e Link A YouTubenilalienumNessuna valutazione finora

- Vivaldi PrimaveraDocumento6 pagineVivaldi PrimaveraDjangoNessuna valutazione finora

- Lezione 5Documento9 pagineLezione 5Alfio Renato VinciguerraNessuna valutazione finora

- Le Pentatoniche MinDocumento5 pagineLe Pentatoniche MinAlessioC1Nessuna valutazione finora

- Tarantella NapoletanaDocumento12 pagineTarantella NapoletanaFabio RossiNessuna valutazione finora

- Kapsberger - Ite Sospiri Miei PDFDocumento1 paginaKapsberger - Ite Sospiri Miei PDFGábor TokodiNessuna valutazione finora

- Teoria e Solfeggio - StrumentistiDocumento5 pagineTeoria e Solfeggio - Strumentistia amNessuna valutazione finora

- Barbablù Mazurka Parte Clarinetto in Do 001Documento2 pagineBarbablù Mazurka Parte Clarinetto in Do 001salvatore cannellaNessuna valutazione finora

- Mi Rialzerai Spartito Per Chitarra PDFDocumento1 paginaMi Rialzerai Spartito Per Chitarra PDFCarmelo ButtiglieriNessuna valutazione finora

- Donato Begotti VelocitDocumento4 pagineDonato Begotti VelocitSANTO DIANO100% (2)

- 25 Frasi Jazz in 12 Tonalità. Federico Guitar BertolasiDocumento61 pagine25 Frasi Jazz in 12 Tonalità. Federico Guitar BertolasiZaynNessuna valutazione finora

- Passages - RissetDocumento2 paginePassages - Rissetkkk kkkNessuna valutazione finora

- Tesina 13Documento8 pagineTesina 13Lorenzo MatteiNessuna valutazione finora

- La Musica RomanticaDocumento3 pagineLa Musica RomanticaannamariaNessuna valutazione finora

- Chiave Di Basso - EserciziDocumento18 pagineChiave Di Basso - EserciziRosalba Magnoli100% (1)

- Il Sistema AssialeDocumento5 pagineIl Sistema AssialeMartina CatanutoNessuna valutazione finora

- Defalla TesinaDocumento26 pagineDefalla TesinaAndrea VerzulliNessuna valutazione finora

- Lmms GuidaDocumento12 pagineLmms GuidaandNessuna valutazione finora

- Chitarra AFAMDocumento7 pagineChitarra AFAMGianluca CasamichelaNessuna valutazione finora

- Triumphal March - Brass Quintet score & parts: AidaDa EverandTriumphal March - Brass Quintet score & parts: AidaValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (3)

- Il Maestro tra danza e musica. L’accompagnamento musicale nella lezione di danza classica dell’Ottocento, dal violino al pianoforteDa EverandIl Maestro tra danza e musica. L’accompagnamento musicale nella lezione di danza classica dell’Ottocento, dal violino al pianoforteNessuna valutazione finora

- Chord Melody - Libro con 70 minuti di video: Il mio modo di armonizzare gli standard e altre melodieDa EverandChord Melody - Libro con 70 minuti di video: Il mio modo di armonizzare gli standard e altre melodieValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)

- Come eseguire il trasporto della melodia o degli accordiDa EverandCome eseguire il trasporto della melodia o degli accordiNessuna valutazione finora

- Oh Happy Day - Orchestra Scolastica (partitura): GospelDa EverandOh Happy Day - Orchestra Scolastica (partitura): GospelValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)

- Die Meistersinger von Nürnberg (I Maestri Cantori di Norimberga)Da EverandDie Meistersinger von Nürnberg (I Maestri Cantori di Norimberga)Nessuna valutazione finora

- 10 Romantic Pieces for Alto Saxophone Duet: EasyDa Everand10 Romantic Pieces for Alto Saxophone Duet: EasyValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)

- La Moldava - orchestra scolastica smim/liceo (partitura)Da EverandLa Moldava - orchestra scolastica smim/liceo (partitura)Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)

- Asturias - orchestra scolastica smim/liceo (partitura)Da EverandAsturias - orchestra scolastica smim/liceo (partitura)Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)

- Brass Quintet: The Bride Elect March (score & parts)Da EverandBrass Quintet: The Bride Elect March (score & parts)Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)

- La Bamba - orchestra di scuola media/liceo (partitura)Da EverandLa Bamba - orchestra di scuola media/liceo (partitura)Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (2)