Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

La Lingua Dellinferno

Caricato da

api-510930607Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

La Lingua Dellinferno

Caricato da

api-510930607Copyright:

Formati disponibili

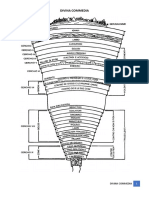

LA LINGUA DELL’INFERNO

La lingua che Dante utilizza all’interno della Commedia è estremamente varia, oltre al dialetto

fiorentino, si possono trovare termini dialettali provenienti da altre regioni, latinismi e francesismi.

E quando le parole e le espressioni esistenti non bastano, Dante ne crea delle nuove, questo accadrà

soprattutto nel Paradiso, dove Dante si troverà a parlare di cose ineffabili, cioè difficilissime da

spiegare ed esprimere.

Dante, nella Commedia, usa anche tutti gli stili a sua disposizione passando dal tono comico a quello

grottesco, a quello lirico e a quello drammatico.

Attraverso una selezione di versi presi dai canti che vanno dal 28 al 32, approfondiremo lo stile delle

rime aspre e l’attuazione di quello comico.

I canti 28-29-30 sono, infatti, ricchi di personaggi e quindi risultano molto vari sia per toni che per

linguaggio. Nel canto 28, si narra l’incontro tra Dante e i seminatori di discordie. Questi sono puniti

con orribili mutilazioni ed è come se il poeta volesse creare un corrispettivo stilistico tra ciò che

vede, quindi le mutilazioni descritte, e il linguaggio utilizzato. Alla violenza delle mutilazioni

corrisponde, quindi, la violenza del linguaggio, e in particolare abbondano i seguenti suoni: -ozzo,

- ulla, -acco, -erse, -ozza, -osca, -atta, -oggia, -erna, -esta, -orti, asso. All’interno di questo canto

possiamo trovare anche l’utilizzo di perifrasi, non per attenuare il troppo concreto, ma per

accentualo, per metterlo in evidenza. Gli esempi più famosi si trovano al v. 24: ANO = “dove si trulla”;

vv. 26-27 INTERIORA = “I tristo sacco/che merda fa di quel che si trangugia”.

D’altronde Dante stesso all’inizio del canto aveva proprio detto: vv. 1-2 “Chi porta mai… dicer del

sangue e de le piaghe a pieno…?” per sottolineare la difficoltà delle ferite che si trovava di fronte

agli occhi.

La lingua di Dante, dunque, in questo canto è servita per manifestare il dolore; nulla nasconde e

nulla omette, anzi ha maggior resa stilistica, accentua i particolari disgustosi e macabri.

Non tutto il canto però, utilizza questo linguaggio. Da notare, per esempio, il tono quasi elegiaco

usato da Pier da Medicina. Nelle parole di questo dannato, come ricorda Anna Maria Chiabacci

Leonardi, prende voce quella superiore pietà che tutto avvolge e commisera, insieme alle ultime,

anche gli sciagurati colpevoli. Anche in questo canto abbiamo, quindi, il plurilinguismo.

Passiamo ora al canto XXIX, dove viene descritta la punizione dei falsari. Dante scorge due dannati

che sono poggiati dorso a dorso e si grattano furiosamente le creste della scabbia. Uno dei due,

Griffolino d’Arezzo, racconta di essere stato arso vivo da Alberto di Siena, non perché fosse

un’alchimista, colpa per la quale si trova in questa bolgia, ma perché non era riuscito a farlo volare

come gli aveva promesso. Dante commenta con Virgilio ironicamente la vanità dei senesi. Alle sue

parole fa eco, immensamente, l’altro dannato che, in tono ironico, accenna ad alcuni esempi di

talebana fatuità, infine si rivela per Capocchio, alchimista che in vita aveva conosciuto il poeta.

Lasciamo ora la parola a Dante e ascoltiamo come descrive i due dannati dai versi 73 a 84.

Io vidi due sedere a sé poggiati

Approfondimento sulle rime aspre e lo stile comico- realistico nell’inferno dantesco 1

Com’a scaldar si poggia tegghia a tegghia,

dal capo al piè di schianze macolati;

e non vidi già mai menare stregghia

a ragazzo aspettato dal segnorso,

né colui che mal volontier vegghia,

come ciascun menava spesso il morso

de l’unghie sopra sé per la gran rabbia

del pizzicor, che non ha più soccorso;

e sì traevan giù l’unghie la scabbia,

come coltel di scardova le scaglie

o d’altro pesce che più larghe l’abbia.

Noterete che la desolazione della scabbia fa ampio uso di similitudini realistiche, come quella dello

stalliere, che striglia i cavalli e ricorda il modo in cui i due si grattavano per placare il tremendo

prurito, al coltello che toglie le squame della scardova. I dannati sono paragonati, inoltre, a due

tegami appoggiati l’un l’altro sul fuoco, con un’immagine quotidiana e culinaria. Le rime sono

difficili e i suoni aspri (tegghia, segnorso, scabbia, scaglie). Il linguaggio dell’orrore, dominante nel

canto XXVIII e all’inizio del canto XXIX, nel momento in cui i due poeti incontrano gli spiriti di

Griffolino e di Capocchio, cambia bruscamente virando verso il comico realistico e creando una

politonalità che si estenderà al canto successivo con un’alternanza di versi tragici e comici, exempla

classici e alla vecchia bettola.

Griffolino racconta beffardamente l’episodio che lo condusse alla morte, con toni che saranno poi

tipici delle novelle di Boccaccio. Leggendo, infatti, il contenuto, del canto 29, dal verso 111 al 114,

possiamo notare che tutto ciò che dice Griffolino è pronunciato con un tono beffardo. Capocchio,

invece, si mette a elencare in modo scanzonato alcuni esempi di fatua vanità, come se volesse

divertire il suo vecchio amico Dante. Per un attimo, sembra che i due dannati e il pellegrino si

dimentichino di essere all’Inferno. L’atmosfera scanzonata, però, dura poco. Arriva, infatti, un altro

dannato, Gianni Schicchi, che azzanna Capocchio e lo trascina via.

Il canto XXX può essere considerato, innegabilmente, un esempio di stile comico realistico a causa

della presenza della gara di insulti tra Maestro Adamo e Sinone. Non dobbiamo dimenticare che

per scrivere questo canto Dante attinge a fonti diverse, creando una vera e propria polifonia

stilistica.

Vediamo le fonti utilizzate. Le similitudini iniziali rimandano all’Eneide di Virgilio e alle Metamorfosi

di Ovidio. Per descrivere l’idropisia, Dante fa riferimento al De Planctu Naturae di Alamo di Lilla e al

De proprietatibus di Bartolomeo Anglico. Infine, nei versi pronunciati da Maestro Adamo, si possono

trovare riferimenti presi dalle Lamentazioni di Geremia (1,12) e il Vangelo di Luca (16,24). Questa

Approfondimento sulle rime aspre e lo stile comico- realistico nell’inferno dantesco 2

varietà di inspirazioni produce un canto ricco di contrasti e contiene, inoltre, un vero e proprio

contrasto (vv. 106-119), inteso come genere letterario. Il contrasto era uno scambio di sonetti

scherzosi in cui due poeti si rivolgevano insulti amichevoli, ma certamente rudi e li scagliavano uno

contro l’altro.

Il contrasto presente nel canto XXX è quello fra Mastro Adamo e Sinone. Vi ricordo però che Dante

aveva già provato a sperimentare questo genere letterario attraverso le tenzoni con Forese Donati

e con Cecco Angiolieri. Analizziamo ora i versi danteschi:

quella sonò come fosse un tamburo;

e mastro Adamo li percosse il volto

col braccio suo, che non parve men duro,

dicendo a lui: “Ancor che mi sia tolto

lo muover per le membra che son gravi,

ho io il braccio a tal mestiere sciolto”.

Sinone, infastidito per essere stato nominato in maniera offensiva, colpisce con un pugno il ventre

teso di Maestro Adamo, che risuona come se fosse un tamburo. Mastro Adamo risponde dicendo

che, anche se è precluso per il movimento delle gambe appesantite, ha ancora le braccia agili per

colpire. Infatti, colpisce il braccio il volto di Sinone.

Ond’ei rispuose: “Quando tu andavi al fuoco, non l’avei tu così presto; ma sì e più quando coniavi”.

Sinone rispose: “Quando tu andavi al rogo, non era atrettanto agile, invece muovevi bene le braccia

quando falsificavi le monete. Il primo insulto verte, quindi, sul contrasto tra lentezza e velocità.

E l’idropico: “Tu di’ ver di questo:

ma tu non fosti sì ver vestimonio

là ‘ve del ver fosti a Troia richiesto”.

L’idropico rispose: “tu dici il vero su questo, ma non fosti certo un testimone sincero quando a Roma

ti fu chiesta la verità”.

“S’io dissi falso, e tu falsasti il conio”,

disse Sinon: “e son qui per un fallo,

e tu per più ch’alcun altro demonio!”.

Sinone a sua volta ribatte: “se io dissi il falso, tu falsificasti il conio e io sono qui per un solo peccato,

tu invece per numero maggiore di ogni altro dannato.

Il secondo insulto è quindi basato su contrasto fra vero e falso.

“Ricordati, spergiuro, del cavallo”

Approfondimento sulle rime aspre e lo stile comico- realistico nell’inferno dantesco 3

Rispuose quel ch’avea infilata l’epa;

“e sieti reo che tutto il mondo sallo!”

Mastro Adamo dice: “ricordati, spergiuro del cavallo, e sia per te un tormento il fatto che lo sappia

tutto il mondo”.

“E te sia rea la sete onde ti crepa”

Disse ‘l Greco, “la lingua, e l’acqua marcia

che ‘l ventre innanzi a li occhi sì l’assiepa!”.

A che, il greco risponde: “a te sia un tormento la sete, per cui ti si crepa la lingua e l’acqua marcia

che ti fa gonfiare a tal punto il ventre davanti agli occhi”.

Il terzo insulto, invece, riguarda la sofferenza attuale dei due dannati.

Allora il monetier: “Così si squarcia

La bocca tua per tuo mal come suole;

che s’ì ho sete e omor mi rinfarcia,

tu hai l’arsura e ‘l capo che ti duole,

e per leccar lo specchio di narciso,

non vorresti a ‘invitar molte parole”.

Il quarto e ultimo insulto evidenzia la sete che entrambi provano, sebbene per cause mediche

diverse. Infatti, Mastro Adamo dice: “allo stesso modo la tua bocca si fa a pezzi per il tuo mal (ovvero

la febbre) come solito, infatti io ho sete e l’acqua mi fa gonfiare, ma tu hai l’arsura e il capo che ti

duole e per leccare poche gocce d’acqua non avresti bisogno di tanti inviti”.

Ad ascoltarli er’io del tutto fisso,

quando ‘l maestro mi disse: “Or pur mira,

che per poco che teco non mi risso!”.

Dante assiste con curiosità al litigio fra i due personaggi e Virgilio lo rimprovera aspramente. Gli

dice:” continua pure a guardare che manca poco che io non litighi con te”.

Dante, rimproverato, prova una profonda vergogna, per questo, alcuni critici interpretano questo

episodio come una sorta di ripudio della poesia giovanile, ovvero delle tenzoni. Tuttavia, la reazione

successiva di Virgilio ci fa propendere per un’altra interpretazione.

Tal mi fec’io, non possendo parlare,

che disiava scusarmi, e scusava

me tuttavia, e nol mi dìcredea fare (141)

Approfondimento sulle rime aspre e lo stile comico- realistico nell’inferno dantesco 4

“Maggior difetto men vergogna lava”,

disse ‘l maestro, “che i’l tuo non è stato;

però d’ogne trestizia ti disgrava. (144)

Virgilio, infatti, notando la profonda vergogna di Dante, dice: “una vergogna minore lava una colpa

meno grave di quanto non sia stata la tua. Quindi, abbandona ogni tristezza”.

E fa ragion ch’io sia sempre allato,

se più avvien che fortuna t’accoglia

dove sien genti in simigliante piato:

chè voler ciò udire è bassa voglia”.

Ovvero: “E sii certo che io ti stia sempre a fianco, se mai avverrà ancora che il destino ti conduca

dove ci siano genti che litigano in questo modo, infatti voler ascoltare certe risse è volontà vile.

Virgilio, quindi, in un certo senso, sta scusando Dante. Forse questo episodio può essere interpretato

in un secondo modo: non come un ripudio della poesia comica. Questa, infatti, in certi contesti è

necessaria e legittima e permette anche prove difficili di stile. Il vero errore, probabilmente consiste

nel comporre tale poesia solo per divertimento, oppure nel compiacersi ascoltandola: questa è

bassa voglia.

Nel canto XXXI sono presenti alcuni versi particolari in cui si nota il plurilinguismo di Dante (vv. 67-

69). Tra i giganti, Dante incontra Nembrot, il primo re di Babilonia che aveva permesso la costruzione

della Torre di Babele ed era stato punito con la confusione delle lingue. Come si può notare nel primo

verso (67), la lingua parlata dal personaggio non esiste, ed è estremamente inventata da Dante e

costituisce, quindi, a sua volta un esempio di plurilinguismo all’interno dell’Inferno dantesco.

Terminiamo il nostro percorso con alcuni versi presi dal canto XXXII. Nell’affrontare la descrizione

dell’ultimo cerchio infernale, Dante teme di non disporre di un linguaggio abbastanza aspro per

esprimere convenientemente il fondo dell’universo, invoca quindi le muse affinché lo aiutino

nell’impresa (v. 1-12).

S’io avessi le rime aspre e chiocce,

come si converrebbe al tristo buco

sovra ‘l qual pontan tutte l’altre rocce,

io premerei di mio concetto il suco

più pienamente; ma perch’io non l’abbo,

non sanza tema a dicer mi conduco;

ché non è impresa da pigliare a gabbo

discriver fondo a tutto l’universo,

Approfondimento sulle rime aspre e lo stile comico- realistico nell’inferno dantesco 5

né da lingua che chiami mamma o babbo.

Ma quelle donne aiutino il mio verso

Ch’aiutaro Anfione a chiuder Tebe,

sì che dal fatto di dir non sia diverso.

1. Nella retorica antica e Medioevale, l’invocazione alle muse era un momento deputato a

segnalare l’importanza di ciò che si stava per narrare. In questo caso, Dante deve descrivere

la parte più profonda dell’Inferno e, in primo luogo, ricorre al topos dell’ineffabilità,

dichiarando che gli mancano per tale impresa le rime adatte, particolarmente aspre e

chiocce, e che è quindi necessario l’aiuto delle muse.

2. Descrivere ciò che sta per vedere non sarà una passeggiata, per questo non è sufficiente la

lingua volgare, la lingua materna. Per parlare dei traditori occorre una lingua dallo stile molto

basso e, contemporaneamente, non istintivo, ma elaborato e controllato.

3. Con questa dichiarazione poetica, si compie il mutamento di stile e di registro che si era

avviato nel canto dei giganti con l’abbandono dello stile comico-realistico, tipico della bolgia

dei falsari. La lingua del cerchio dei traditori sarà plebea, quando Dante incontrerà i dannati,

ma non dimentichiamo che i termini plebei saranno spesso interrotti da toni massimamente

tragici, come nell’episodio del conte Ugolino.

Tutti voi, studiando l’Inferno dantesco, avete sicuramente sentito parlare della presenza di rime

aspre e di stile basso. Tuttavia, spesso, ci si sofferma in particolar modo sui versi relativi a personaggi

importanti, che ci commuovono, e quindi non sempre si ha la netta percezione dell’asprezza del

linguaggio infernale.

Approfondimento sulle rime aspre e lo stile comico- realistico nell’inferno dantesco 6

Potrebbero piacerti anche

- Opere Balboni B2 U5 Verdi OtelloDocumento2 pagineOpere Balboni B2 U5 Verdi OtelloRoberta ManganoNessuna valutazione finora

- Inferno RiassuntoDocumento37 pagineInferno Riassuntoapi-51093060780% (5)

- Teoria Sociologica ModernaDocumento7 pagineTeoria Sociologica ModernaJuan Felipe GiraldoNessuna valutazione finora

- Inferno, Canto XXVIII - P. StoppelliDocumento13 pagineInferno, Canto XXVIII - P. StoppelliAleksandraNessuna valutazione finora

- Fabula Di Orfeo - Angelo PolizianoDocumento3 pagineFabula Di Orfeo - Angelo PolizianoPjerovtataNessuna valutazione finora

- Commedia: Dante AlighieriDocumento746 pagineCommedia: Dante AlighieriXwidjekNessuna valutazione finora

- Stile e Narrativa Nel Basso InfernoDocumento36 pagineStile e Narrativa Nel Basso InfernoCin HamlinNessuna valutazione finora

- Cantico InfernoDocumento6 pagineCantico InfernoDorel RanaldiNessuna valutazione finora

- Verso MetastasioDocumento32 pagineVerso Metastasiodanielemoroni82Nessuna valutazione finora

- S. Gentili Inferno XX. Deformita MoraleDocumento38 pagineS. Gentili Inferno XX. Deformita MoraleGaetano PreviteraNessuna valutazione finora

- Docsity Dante Alighieri Canto V Inferno 1Documento6 pagineDocsity Dante Alighieri Canto V Inferno 1liclic :DNessuna valutazione finora

- Perunritrattoplausibile Dimaffiovenier: J AcopogalavottiDocumento38 paginePerunritrattoplausibile Dimaffiovenier: J AcopogalavottiJacopo GalavottiNessuna valutazione finora

- Il Veltro Di Dante e La Chanson de Rolan PDFDocumento14 pagineIl Veltro Di Dante e La Chanson de Rolan PDFgaetano_previteraNessuna valutazione finora

- Canto 5 Inferno SchemaDocumento4 pagineCanto 5 Inferno SchemaElisa CinesiNessuna valutazione finora

- Un Trovatore Genovese e Le Sue Laudi A Maria - La Civiltà Cattolica, 1915, 66-2Documento6 pagineUn Trovatore Genovese e Le Sue Laudi A Maria - La Civiltà Cattolica, 1915, 66-2IgnacioCabelloNessuna valutazione finora

- Firenze, covo d'invidia. Il canto dei suicidi di Dante Alighieri nell'ottica di FirenzeDa EverandFirenze, covo d'invidia. Il canto dei suicidi di Dante Alighieri nell'ottica di FirenzeNessuna valutazione finora

- De' Conti, Giusto - La Bella Mano - Poesie Del 1300Documento164 pagineDe' Conti, Giusto - La Bella Mano - Poesie Del 1300juanmatus2011Nessuna valutazione finora

- Inferno, Canto XXII - G. CrimiDocumento3 pagineInferno, Canto XXII - G. CrimiAleksandraNessuna valutazione finora

- Divina Commedia, Canto 18Documento6 pagineDivina Commedia, Canto 18Lib KorNessuna valutazione finora

- Espressioni e Parole Inventate Da Dante Che Usiamo Ancora OggiDocumento8 pagineEspressioni e Parole Inventate Da Dante Che Usiamo Ancora OggigeorgeNessuna valutazione finora

- Entello, Ulisse la matrona e la fanciulla: saggi su Saba e CampanaDa EverandEntello, Ulisse la matrona e la fanciulla: saggi su Saba e CampanaNessuna valutazione finora

- Inferno - Canto QuintoDocumento35 pagineInferno - Canto QuintoAntimo Di DonatoNessuna valutazione finora

- Analisi Canto VI Inferno Di Dante AlighieriDocumento1 paginaAnalisi Canto VI Inferno Di Dante AlighieriMati G100% (1)

- Divina Commedia, Canto 13Documento7 pagineDivina Commedia, Canto 13Lib KorNessuna valutazione finora

- Pier Della Vigna - La Nuova BussolaDocumento2 paginePier Della Vigna - La Nuova Bussolaunknow87romeNessuna valutazione finora

- Il Tema Della Morte Nella PoesiaDocumento3 pagineIl Tema Della Morte Nella PoesiaBeciusNessuna valutazione finora

- Cino Da Pistoia Profilo Di Un LussuriosoDocumento22 pagineCino Da Pistoia Profilo Di Un Lussuriosoleticia pereira pimentaNessuna valutazione finora

- Divina Commedia - IntroduzioneDocumento35 pagineDivina Commedia - Introduzioneistorikos1975Nessuna valutazione finora

- CurtiDocumento15 pagineCurtiMiser KylmänenNessuna valutazione finora

- Poesia Italiana Duecentesca Vista Da DanteDocumento51 paginePoesia Italiana Duecentesca Vista Da DanteLycophronNessuna valutazione finora

- Laura Pasquini, FONTI ICONOGRAFICHE DELLA COMMEDIA (Cont. Vultus Trifrons)Documento38 pagineLaura Pasquini, FONTI ICONOGRAFICHE DELLA COMMEDIA (Cont. Vultus Trifrons)Franco Franchi100% (1)

- Drammaturgia e Teatro Nel 500Documento27 pagineDrammaturgia e Teatro Nel 500Lino SpadaroNessuna valutazione finora

- Epistole A Cento Poeti EdizioneDocumento112 pagineEpistole A Cento Poeti EdizioneCesare Iacono IsidoroNessuna valutazione finora

- La Divina CommediaDocumento21 pagineLa Divina Commediasarauccheddu.didatticaNessuna valutazione finora

- Analisi Di Cleopatràs Di Giovanni TestoriDocumento7 pagineAnalisi Di Cleopatràs Di Giovanni TestoriRensavoNessuna valutazione finora

- AUTORITRATTO ManzoniDocumento7 pagineAUTORITRATTO ManzonisoniaNessuna valutazione finora

- Parafrasi Canto XIV PurgatorioDocumento2 pagineParafrasi Canto XIV PurgatorioAmina De BenedettoNessuna valutazione finora

- Guido, I' VorreiDocumento2 pagineGuido, I' VorreiIolanda NavoneNessuna valutazione finora

- Le Figure RetoricheDocumento29 pagineLe Figure RetoricheGeorgiana GattinaNessuna valutazione finora

- Sesti Canti PoliticiDocumento6 pagineSesti Canti PoliticiItz MimiNessuna valutazione finora

- 10 Ars Nova Italiana e IngleseDocumento23 pagine10 Ars Nova Italiana e IngleseLorenzo Olivero JuarezNessuna valutazione finora

- Suicid IDocumento8 pagineSuicid IIvana BaraćNessuna valutazione finora

- Cosi Fan Tutte Studi MusicaliDocumento14 pagineCosi Fan Tutte Studi Musicaligiovanna balconiNessuna valutazione finora

- Divina CommediaDocumento3 pagineDivina CommediaMartina FassoNessuna valutazione finora

- Divina Commedia - Wikipedia PDFDocumento26 pagineDivina Commedia - Wikipedia PDFSalvatore BellaviaNessuna valutazione finora

- Canto VI Dante-InfernoDocumento6 pagineCanto VI Dante-Infernoe.guagliarditoNessuna valutazione finora

- In Morte Del Fratello GiovanniDocumento3 pagineIn Morte Del Fratello GiovannimauroNessuna valutazione finora

- GIGLIUCCI Appunti Sull'Ossimoro D'amore Nel RinascimentoDocumento13 pagineGIGLIUCCI Appunti Sull'Ossimoro D'amore Nel RinascimentoManu Papadaki100% (1)

- Ode 9 Libro 3 OrazioDocumento4 pagineOde 9 Libro 3 OrazioAssunta CarusoNessuna valutazione finora

- Gironi e Pene DellinfernoDocumento4 pagineGironi e Pene Dellinfernoapi-510930607Nessuna valutazione finora

- Divina Commedia Seconda ParteDocumento13 pagineDivina Commedia Seconda Parteapi-5109306070% (1)

- Divina Commedia I ParteDocumento39 pagineDivina Commedia I Parteapi-510930607Nessuna valutazione finora

- Compilazione f24 Imposta Di Bollo Fatture ElettronicheDocumento4 pagineCompilazione f24 Imposta Di Bollo Fatture ElettronicheN MaRiLeNaNessuna valutazione finora

- San Domenico SavioDocumento44 pagineSan Domenico SavioValeNessuna valutazione finora

- Ebrei in Europa - Anna Foa VeroDocumento45 pagineEbrei in Europa - Anna Foa VeroIlaria FolchiNessuna valutazione finora

- Realismo, Naturalismo, Verismo, ScapigliaturaDocumento2 pagineRealismo, Naturalismo, Verismo, ScapigliaturaChiara BorianiNessuna valutazione finora