Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Hoy Estarás Conmigo en El Paraíso (José Luis Martín Descalzo)

Caricato da

catostadoTitolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

Hoy Estarás Conmigo en El Paraíso (José Luis Martín Descalzo)

Caricato da

catostadoCopyright:

Formati disponibili

"HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO"

Y ahora el ladrón dice unas palabras nuevamente asombrosas: «Acuérdate de mí cuando estés en tu reino» (Lc 23, 43). O, si

nos atenemos al texto griego: «Acuérdate de mí cuando llegues a la gloria de tu realeza».

No se sabe qué admirar más: si la sencillez de sus palabras, si su ausencia de ambiciones, o si su vertiginosa fe. Los apóstoles

Santiago y Juan habían pedido, casi exigido, los primeros puestos en el reino. Este ladrón pide simplemente un recuerdo.

Luego el corazón dirá a Jesús lo que debe hacer con su compañero de muerte. ¡Y la tremenda fe que le empuja a creer, sin la

menor vacilación, que este moribundo acabará triunfando! Bossuet se extasía ante esta fe del buen ladrón: «Un moribundo

ve a Jesús moribundo y le pide la vida; un crucificado ve a Jesús crucificado y le habla de su reino; sus ojos no perciben sino

cruces, pero su fe se representa un trono».

Pero, además, un trono absolutamente trascendente. En este ladrón no hay confusiones. No espera otro reino ni otra realeza

sino los que haya al otro lado de la muerte. No pide restauraciones triunfales de este mundo como los apóstoles; no aclama

a Cristo vencedor aquí abajo cual los entusiastas del pasado domingo. Sabe que los dos van a morir. Y está seguro, sin

embargo, de que hay un reino que les espera. Como escribe Ralph Gorman, «esta profesión de fe del buen ladrón es uno de

los hechos más extraordinarios guardados por la historia. Es difícil imaginarse algo tan inverosímil. Y, sin embargo, real».

Las sorprendentes palabras de este hombre forzarán a Jesús a responder. No lo ha hecho cuando el otro ladrón le insultaba.

Pero ahora no puede callarse. El buen ladrón ha dirigido bien su flecha. «En verdad te digo ―le responde― que hoy mismo

estarás conmigo en el paraíso» (Lc 23,43). La respuesta no puede estar más preñada de contenidos. Se abre con un «en

verdad te digo» que, para un judío, tenía todo el sentido de un juramento, de una solemne promesa. Y luego ofrece al ladrón

mucho más de lo que pedía. Bossuet subraya la respuesta con tres admiraciones: «Hoy, ¡qué prontitud! Conmigo, ¡qué

compañía! En el paraíso ¡qué descanso!».

Si había fe en las palabras del ladrón, hay una soberana serenidad en la respuesta de Cristo, una seguridad que nos abre

entero el misterio de la encarnación. ¿Cómo, si no, este agonizante, que nada tiene, que ha fracasado aparatosamente, puede

tener esa seguridad para prometer no sólo algo, sino el mismo paraíso?

En rigor, Cristo en este momento no hacía otra cosa que cumplir promesas hechas mucho antes: «A quien me confiese ante

los hombres, le confesaré yo ante mi Padre que está en los cielos» (Mt 10, 32). Como comenta Journet: «Quien ame a Jesús

en el tiempo, será amado por él en la eternidad».

Ahora las cumplía, aunque aún en esperanza. «Estarás», dice en tiempo futuro. Hay que pasar aún unas horas atroces en el

tormento. Pero ese futuro es ya casi un presente; es, en cierto modo, ya un presente. Esa es la dialéctica de la esperanza:

que empieza a hacer presente lo que aún es futuro, que puebla de claridades la noche del dolor, aunque sin amortiguarlo.

Tenía razón Léon Bloy al escribir: «Cuando se es pobre y se está crucificado no se entra en el paraíso mañana, ni pasado

mañana, ni dentro de diez años, se entra hoy mismo».

En rigor, el verdadero premio que Jesús promete al buen ladrón no está en la palabra «paraíso», sino en la palabra «conmigo».

Porque estar con Cristo es exactamente estar ya en el paraíso. Como dice santo Tomás: «El buen ladrón, en cuanto a

recompensa, puede decir que ya está en el paraíso, porque ya ha empezado a disfrutar de la divinidad de Cristo».

EL MUNDO GIRA

No entenderemos el sentido de este diálogo si reducimos la salvación del buen ladrón a una anécdota. En este momento se

realiza aquel «He aquí que hago nuevas todas las cosas» (Ap 21, 5). En la cruz se inaugura una nueva tabla de valores tantas

veces anunciada por Cristo en sus parábolas: el pobre Lázaro será llevado al cielo entre ángeles, mientras el rico descenderá

al infierno con sus lujosos vestidos. Ahora el primer salvado es un bandolero, Cristo concede su intimidad a un fuera de la

ley, un criminal está entre los primeros elegidos de la Iglesia gloriosa.

Todo gira: empiezan a existir sufrimientos benditos y la otra cara de la cruz puede ser el paraíso. Después de este día los

dolores siguen siendo dolores, pero ya sabemos que, si quiebran el cuerpo en dos, no ahogan forzosamente el grito del alma.

Y en todo caso, empieza a ser verdad lo que más tarde precisaría san Pablo: «Yo estimo que los sufrimientos del tiempo

presente no tienen proporción con la gloria futura que se revelará en nosotros» (Rom 8, 18).

En la cruz se inauguran las nuevas medidas de las cosas: Judas, uno de los Doce, se pierde; y Magdalena, la pecadora, se salva.

El sumo sacerdote, que lleva años examinando a Cristo y su doctrina, no reconoce en él al Hijo de Dios; y el centurión, sólo

con verle morir, descubre todo. Un ladrón muere blasfemando y el otro entra directamente en el paraíso. La verdad triunfa

sobre las apariencias, el corazón importa más que los gestos, una nueva luz escruta las entrañas de los hombres. Ahora

entendemos aquella frase misteriosa que encontramos en los comienzos del evangelio: «Jesús sabía lo que hay en el hombre»

(Jn 2, 25).

Y en aquel buen ladrón, de quien desconocemos hasta el nombre, había algo que salva: apertura de corazón, humildad, fe.

Más breve: amor.

P. José Luis Martín Descalzo, Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, Sígueme, Salamanca, 2013, pp. 951-952.

Potrebbero piacerti anche

- Lectio Divina de los Evangelios: Para el año Litúrgico 2023-2024Da EverandLectio Divina de los Evangelios: Para el año Litúrgico 2023-2024Nessuna valutazione finora

- La túnica inconsutil: El corazón de Jesús en la Pasión de CristoDa EverandLa túnica inconsutil: El corazón de Jesús en la Pasión de CristoNessuna valutazione finora

- Jesús, el novio: La mayor historia de amor jamás contadaDa EverandJesús, el novio: La mayor historia de amor jamás contadaNessuna valutazione finora

- Ministro De Cristo. Específica Espiritualidad SacerdotalDa EverandMinistro De Cristo. Específica Espiritualidad SacerdotalNessuna valutazione finora

- Los cinco misterios dolorosos de la pasión y muerteDa EverandLos cinco misterios dolorosos de la pasión y muerteNessuna valutazione finora

- Textos escogidos de San Francisco Javier, S. J: Cartas de viajeDa EverandTextos escogidos de San Francisco Javier, S. J: Cartas de viajeNessuna valutazione finora

- Vocaciones en un siglo herido: Estudio cronológico de la preocupación por las vocaciones sacerdotales en el ministerio de Alberto Hurtado S.J.Da EverandVocaciones en un siglo herido: Estudio cronológico de la preocupación por las vocaciones sacerdotales en el ministerio de Alberto Hurtado S.J.Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)

- Un profeta de nuestro tiempo: Las más bellas páginas del santo de la caridadDa EverandUn profeta de nuestro tiempo: Las más bellas páginas del santo de la caridadNessuna valutazione finora

- Siempre con Dios: La historia real del sacerdote que sufrió un ictusDa EverandSiempre con Dios: La historia real del sacerdote que sufrió un ictusNessuna valutazione finora

- Fray Luis de Granada: Obras completas (nueva edición integral): precedido de la biografia del autorDa EverandFray Luis de Granada: Obras completas (nueva edición integral): precedido de la biografia del autorNessuna valutazione finora

- Hemos visto y oído... El Misterio: Comentarios al libro de la SabiduríaDa EverandHemos visto y oído... El Misterio: Comentarios al libro de la SabiduríaNessuna valutazione finora

- Cartas de San Alberto Hurtado, S.J.: Tercera edición renovada y aumentadaDa EverandCartas de San Alberto Hurtado, S.J.: Tercera edición renovada y aumentadaNessuna valutazione finora

- San Ignacio de Loyola, S. J: Autobiografía y ejercicios espirituales. Edición especialDa EverandSan Ignacio de Loyola, S. J: Autobiografía y ejercicios espirituales. Edición especialNessuna valutazione finora

- El pórtico del misterio de la segunda virtudDa EverandEl pórtico del misterio de la segunda virtudValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)

- 800 años del natalicio de San Buenaventura de BagnoregioDa Everand800 años del natalicio de San Buenaventura de BagnoregioNessuna valutazione finora

- Martín Descalzo: Un cura entre la prensa y la literaturaDa EverandMartín Descalzo: Un cura entre la prensa y la literaturaNessuna valutazione finora

- Cuaderno para Ser SabioDocumento31 pagineCuaderno para Ser Sabiogurpe1Nessuna valutazione finora

- Experiencias humanas y camino de fe: Materiales para acompañar grupos de adultosDa EverandExperiencias humanas y camino de fe: Materiales para acompañar grupos de adultosNessuna valutazione finora

- La familiaridad con Cristo: Meditaciones sobre el Año LitúrgicoDa EverandLa familiaridad con Cristo: Meditaciones sobre el Año LitúrgicoNessuna valutazione finora

- Ratio Formationis prenoviciado: Una propuesta curricularDa EverandRatio Formationis prenoviciado: Una propuesta curricularNessuna valutazione finora

- Dar razón de la esperanza hoy: XXI Semana de estudios de Teología PastoralDa EverandDar razón de la esperanza hoy: XXI Semana de estudios de Teología PastoralNessuna valutazione finora

- El Misterio Pascual. Centro de La LiturgiaDocumento19 pagineEl Misterio Pascual. Centro de La LiturgiaJ.E. VillanuevaNessuna valutazione finora

- Cómo Aprovechar Nuestras Faltas Y 39 Temas MásDa EverandCómo Aprovechar Nuestras Faltas Y 39 Temas MásNessuna valutazione finora

- Sermón de Guerrico - Sobre La Resurrección de CristoDocumento3 pagineSermón de Guerrico - Sobre La Resurrección de CristoKevinTossoNessuna valutazione finora

- Las páginas más hermosas de San Francisco de Sales sobre el Sagrado Corazón de Jesús y su Amor para con nosotrosDa EverandLas páginas más hermosas de San Francisco de Sales sobre el Sagrado Corazón de Jesús y su Amor para con nosotrosNessuna valutazione finora

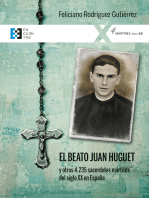

- El beato Juan Huguet y otros 4235 sacerdotes, mártires del siglo XX en EspañaDa EverandEl beato Juan Huguet y otros 4235 sacerdotes, mártires del siglo XX en EspañaNessuna valutazione finora

- En memoria mía: Fragmentos de la vida de un curaDa EverandEn memoria mía: Fragmentos de la vida de un curaNessuna valutazione finora

- La guerra del silencio: Pío XII, el nazismo y los judíosDa EverandLa guerra del silencio: Pío XII, el nazismo y los judíosNessuna valutazione finora

- 020domus Sanctae Marthae XXX Del TO IDocumento8 pagine020domus Sanctae Marthae XXX Del TO IcatostadoNessuna valutazione finora

- Misa Con El Papa en Santa Marta 37Documento8 pagineMisa Con El Papa en Santa Marta 37catostadoNessuna valutazione finora

- Misa Con El Papa en Santa Marta 8Documento4 pagineMisa Con El Papa en Santa Marta 8catostadoNessuna valutazione finora

- Misa Con El Papa en Santa Marta 38Documento7 pagineMisa Con El Papa en Santa Marta 38catostadoNessuna valutazione finora

- 012domus Sanctae Marthae XXII Del TO IDocumento4 pagine012domus Sanctae Marthae XXII Del TO IcatostadoNessuna valutazione finora

- 018domus Sanctae Marthae XXVIII Del TO IDocumento8 pagine018domus Sanctae Marthae XXVIII Del TO IcatostadoNessuna valutazione finora

- 021domus Sanctae Marthae XXXI Del TO IDocumento4 pagine021domus Sanctae Marthae XXXI Del TO IcatostadoNessuna valutazione finora

- 013domus Sanctae Marthae XXIII Del TO IDocumento8 pagine013domus Sanctae Marthae XXIII Del TO IcatostadoNessuna valutazione finora

- 014domus Sanctae Marthae XXIV Del TO IDocumento8 pagine014domus Sanctae Marthae XXIV Del TO IcatostadoNessuna valutazione finora

- 022domus Sanctae Marthae XXXII Del TO IDocumento4 pagine022domus Sanctae Marthae XXXII Del TO IcatostadoNessuna valutazione finora

- 019domus Sanctae Marthae XXIXdel TO IDocumento8 pagine019domus Sanctae Marthae XXIXdel TO IcatostadoNessuna valutazione finora

- 023domus Sanctae Marthae XXXIII Del TO IDocumento8 pagine023domus Sanctae Marthae XXXIII Del TO IcatostadoNessuna valutazione finora

- 024domus Sanctae Marthae XXXIV Del TO IDocumento4 pagine024domus Sanctae Marthae XXXIV Del TO IcatostadoNessuna valutazione finora

- 027domus Sanctae Marthae III Semana de AdvientoDocumento8 pagine027domus Sanctae Marthae III Semana de AdvientocatostadoNessuna valutazione finora

- Misa Con El Papa en Santa Marta 39Documento8 pagineMisa Con El Papa en Santa Marta 39catostadoNessuna valutazione finora

- Misa Con El Papa en Santa Marta 40Documento8 pagineMisa Con El Papa en Santa Marta 40catostadoNessuna valutazione finora

- Misa Con El Papa en Santa Marta 40Documento8 pagineMisa Con El Papa en Santa Marta 40catostadoNessuna valutazione finora

- 005domus Sanctae Marthae V de PascuaDocumento4 pagine005domus Sanctae Marthae V de PascuacatostadoNessuna valutazione finora

- La oración valiente abre la puerta a DiosDocumento4 pagineLa oración valiente abre la puerta a DioscatostadoNessuna valutazione finora

- 011domus Sanctae Marthae XIII Del TO IDocumento8 pagine011domus Sanctae Marthae XIII Del TO IcatostadoNessuna valutazione finora

- 015domus Sanctae Marthae XXV Del TO IDocumento8 pagine015domus Sanctae Marthae XXV Del TO IcatostadoNessuna valutazione finora

- 016domus Sanctae Marthae XXVI Del TO IDocumento8 pagine016domus Sanctae Marthae XXVI Del TO IcatostadoNessuna valutazione finora

- 008domus Sanctae Marthae VIII Del TO IDocumento8 pagine008domus Sanctae Marthae VIII Del TO IcatostadoNessuna valutazione finora

- 010domus Sanctae Marthae XII Del TO IDocumento8 pagine010domus Sanctae Marthae XII Del TO IcatostadoNessuna valutazione finora

- 006domus Sanctae Marthae VI de PascuaDocumento4 pagine006domus Sanctae Marthae VI de PascuacatostadoNessuna valutazione finora

- 004domus Sanctae Marthae IV de PascuaDocumento4 pagine004domus Sanctae Marthae IV de PascuacatostadoNessuna valutazione finora

- 009domus Sanctae Marthae IX Del To IDocumento8 pagine009domus Sanctae Marthae IX Del To IcatostadoNessuna valutazione finora

- 003domus Sanctae Marthae III de PascuaDocumento4 pagine003domus Sanctae Marthae III de PascuacatostadoNessuna valutazione finora

- 001domus Sanctae Marthae Octava de PascuaDocumento4 pagine001domus Sanctae Marthae Octava de PascuacatostadoNessuna valutazione finora

- 002domus Sanctae Marthae II de PascuaDocumento4 pagine002domus Sanctae Marthae II de PascuacatostadoNessuna valutazione finora