Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Introdução Aos Crimes Contra A Vida

Caricato da

Eudocy NetoTitolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

Introdução Aos Crimes Contra A Vida

Caricato da

Eudocy NetoCopyright:

Formati disponibili

INTRODUÇÃO AOS CRIMES CONTRA A VIDA1

Prof. Yúdice Randol Andrade Nascimento

1. A organização do Código Penal

O Direito Penal é instruído, dentre outros, pelo princípio da fragmentariedade, segundo o qual as normas penais devem

ser aplicadas residualmente, para solucionar apenas aqueles conflitos que outras formas de regulação social não conseguiram

sanar. Assim, como ultima ratio, deve ser reservado, tão somente, para os mais relevantes setores das relações humanas, sendo

desejável que permaneça afastado de relações mais singelas. Embora seja essa a teoria, na prática, o princípio acima é difícil de

ser percebido, quando se observa que a lei prevê crimes e contravenções de diminuto impacto social, ou mesmo que incidem

sobre objetos questionáveis como bens jurídicos relevantes.

Admitindo esta premissa teórica, contudo, deve-se observar que o Código Penal, enquanto compilação das normas

penais mais importantes, não foi confeccionado de maneira aleatória. Ao contrário, obedece a uma ordem lógica que vai do geral

para o especial: os primeiros 120 artigos contêm as chamadas normas penais de segundo grau, destinadas a definir o âmbito de

aplicação das normas penais propriamente ditas, ou principais, que são as incriminadoras.

Ao se analisar a Parte Especial do Código Penal, que contêm quase que exclusivamente normas incriminadoras, vê-se

que o legislador teve o bom senso de agrupar o gigantesco rol de condutas típicas em títulos, capítulos e seções, de forma que a

organização de nossa lei mais importante segue um padrão que vai do especial para o progressivamente mais especial. Esses

setores, logicamente agrupados a partir de características comuns, também não foram alocados aleatoriamente. Ao contrário,

obedecem a uma valoração legislativa oficialmente baseada na relevância dos bens jurídicos atingidos pelas condutas típicas.

Álvaro Mayrink da Costa2 leciona que o estatuto repressivo está organizado em três grandes setores, quais sejam: crimes

contra o homem; crimes contra a sociedade; crimes contra o Estado. Por outras palavras, pode-se falar em crimes contra o

homem individualmente considerado, tais como os que atentam contra a vida, a liberdade e o patrimônio; crimes contra o homem

enquanto membro de uma coletividade, tais como aqueles que afetam a paz pública, a fé pública ou os chamados delitos de

perigo comum; finalmente, as figuras que têm o Estado como sujeito passivo, assim designados como crimes contra a

Administração Pública ou contra as finanças públicas.

A lei brasileira, portanto, fortemente influenciada pelo Iluminismo, tradicionalmente se organizou do individual para o

estatal, de modo que o homem foi posto como preocupação inicial do Direito Penal, a tal ponto que, isolado, vale mais do que

membro de uma coletividade. Apenas ao final a lei se ocupa dos interesses do Estado.

Sendo hierárquica a organização do Código Penal, também dentro de cada categoria se observa a mesma sistemática,

que vai do mais para o menos importante. Assim, o Título I – Dos crimes contra a pessoa contém seis capítulos, abarcando as

seguintes objetividades jurídicas, nesta ordem de preferência: vida, incolumidade pessoal, honra e liberdade. Nessa seqüência, só

destoa a honra, que deveria estar situada após a liberdade, bem jurídico inegavelmente superior – mas talvez não de acordo com

a mentalidade dos anos 1940.

De todo o exposto, resulta que a vida é o primeiro, o mais importante de todos os bens jurídicos tutelados pela norma

penal. Para nossa tradição, fortemente influenciada pela religião e que se esforça por parecer democrática, nada mais natural.

Afinal, sem vida não há liberdade, nem honra, nem patrimônio e nem muitos outros bens que a norma busca proteger. Assim, a

Parte Especial do Código Penal se inicia tratando dos crimes contra a vida, em número de quatro: o homicídio (art. 121); o

induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio (art. 122); o infanticídio (art. 123) e as modalidades de abortamento (arts. 124 a 126).

2. Que é vida

Embora seja um dos vocábulos mais conhecidos e utilizados de nosso idioma, definir “vida” está longe de ser simples e,

menos ainda, consensual. Matéria degustada pela filosofia, pela ciência e pela arte, sua definição ainda não está sedimentada

porque sempre se perseguiu explicar a vida a partir de características comuns a tudo que seja vivo. Ocorre que os organismos

dificilmente se encaixam em atributos comuns, o que ficava mais patente à medida que evoluía a ciência. Mesmo em nossos dias,

1

Última revisão em 8.8.2010.

2

COSTA, Álvaro Mayrink da. Direito Penal: Parte Especial. 5ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 20.

Prof. Yúdice Andrade 1

somos forçados a conviver com diferentes acepções para o vocábulo vida, concebidas consoante variadas matrizes. A ciência

considera vivo algo que reúna o conjunto das seguintes definições3:

a) Definição fisiológica

Define-se o ser vivo a partir de sua capacidade de realizar algumas funções básicas: comer, metabolizar, excretar,

respirar, mover-se, crescer, reproduzir e reagir a estímulos externos. Outrora popular, atualmente esta abordagem se encontra

bastante superada. Até mesmo máquinas podem realizar todas as funções acima e nem por isso, obviamente, situam-se entre os

seres vivos. Um automóvel “come” e “metaboliza” a gasolina, após o que libera gases pelo escapamento. “Respira” oxigênio e

“expira” dióxido de carbono. Por outro lado, algumas bactérias vivem na completa ausência de oxigênio e, portanto, não respiram;

no entanto, são seres vivos.

b) Definição metabólica

Ainda popular entre muitos biólogos, compreende um ser vivo como um objeto finito, que troca matéria continuamente

com as vizinhanças, mas sem alterar as suas propriedades gerais. Embora correta, essa abordagem não se aplica a todos os

casos. Certas sementes e esporos são capazes de permanecer imutáveis, em estado de latência, até mesmo por séculos e,

depois, nascer ao serem semeados. De outra sorte, a chama de uma vela também tem uma forma definida e troca matéria

continuamente com as vizinhanças.

c) Definição bioquímica ou biomolecular

Para esta vertente, reputam-se vivos os seres que contêm informação hereditária reproduzível, codificada em moléculas

de ácidos nucleicos, capazes de controlar a velocidade de reações de metabolização pelo uso de catálise com proteínas especiais

chamadas enzimas. Embora mais sofisticada, esta concepção também apresenta exceção: existe um tipo de vírus desprovido de

ácido nucléico, no entanto capaz de se reproduzir sem a utilização do ácido nucleico do hospedeiro.

Consoante Emmeche e El-Hani4, definir vida não parece, para muitos biólogos, ser possível ou mesmo importante. O

processo da vida, contudo, pode ser definido. A vida é uma propriedade de populações de indivíduos que: se autorreproduzem;

herdam características de seus predecessores por um processo de informação genética; apresentam variações em virtudes de

mutações aleatórias e têm a propensão de deixar descendentes com diferentes graus de viabilidade.

Para os referidos autores, "uma definição de vida deve ser não-vitalista, não fazendo qualquer referência a energias ou

poderes vitais ocultos, forças sobrenaturais, etc." O conceito da divindade não precisa ser acrescentado aos modelos biológicos.

Deus não é necessário para explicar a vida, a evolução dos seres vivos e a mente humana.

A par do modelo tradicional acima, existe outro alternativo e bastante divulgado por outras ciências, da Psicanálise ao

Direito, mas pouco valorizado pelos biólogos moleculares e geneticistas: o da "autopoiese", cujas principais características,

também alheias à ação divina, são estas: a vida é um sistema autopoiético, ou seja, que se autoproduz e se autocria; um sistema

vivo consiste em uma rede de metabólicos componentes que produzem sua própria rede e seus próprios componentes e, mais

ainda, os limites da rede. A autopoiese é um sistema de tudo ou nada e é um sistema emergente em relação a seus componentes

físicos. Estes são apenas dois modelos, havendo vários outros passíveis de consideração.

d) Definição genética

Baseada na contribuição de Charles Darwin à ciência, por meio de sua célebre obra A origem das espécies (1859),

considera vivo um sistema capaz de evolução através de seleção natural. Em linguagem mais atualizada, poderíamos dizer que a

informação hereditária é transportada por grandes moléculas conhecidas como genes. Diferentes genes acarretam diferentes

características no organismo. Na reprodução, o código genético é transmitido para o organismo gerado. Eventualmente, ocorrem

falhas na repetição do código, dando causa a indivíduos mutantes. Nem toda mutação é maléfica, pois algumas podem conferir

características especiais que tornem o organismo mais apto à sobrevivência, por se reproduzir com maior facilidade do que os

demais, podendo tornar-se uma espécie dominante.

3

In: http://web.rcts.pt/luisperna/vida.htm [Acesso em 20.7.2004]

4

In: http://www.str.com.br/Scientia/evolucao.htm [Acesso em 20.7.2004]

Prof. Yúdice Andrade 2

e) Definição termodinâmica

De acordo com o segundo princípio da termodinâmica, num sistema fechado, nenhum processo que leve a um aumento

da ordem interna do sistema pode ocorrer. Todo o universo evolui constantemente para uma situação de maior desordem

(entropia). Já nos organismos vivos, que são sistemas abertos, porque trocam massa e energia com as vizinhanças, a ordem

parece aumentar. Por exemplo: uma planta liberta moléculas ordinárias de água e dióxido de carbono, transformando-as em

clorofila, açúcares e outros hidratos de carbono, moléculas bem mais elaboradas e ordenadas. Para alguns cientistas, na maioria

dos sistemas abertos, a ordem aumenta quando se fornece energia para eles, o que acaba por formar ciclos. O mais comum dos

ciclos biológicos na Terra é o ciclo biológico do carbono. Na oxidação dos hidratos de carbono, o dióxido de carbono é devolvido à

atmosfera, completando o ciclo. Vários ciclos termodinâmicos existem mesmo na ausência de vida, como é observado em certos

processos químicos. De acordo com este ponto de vista, ciclos biológicos são meramente explorações de ciclos termodinâmicos

por organismos vivos.

f) Definição religiosa5

Evidentemente, esta concepção não poderia ser ignorada nem sua ponderação compromete a presente abordagem.

Tanto do lado da ciência quanto do da religião horrendos crimes já foram perpetrados pelo erro de se opor ciência e religião de

forma absoluta6.7

Para as diferentes correntes religiosas, Deus – qualquer que seja a sua nomenclatura, natureza e objetivos – é o criador

do universo e de tudo que nele se encontra, onde se inclui, evidentemente, a vida em todas as suas formas. Numa visão

reducionista, a vida constitui uma exteriorização da vontade divina e, em boa parte das doutrinas religiosas, tal vontade, além de

não poder ser compreendida, não pode sequer ser questionada. Assim, se Deus é, a vida é o que o Deus quiser.

3. O começo da vida humana

Para não nos afastarmos demais do foco de nossa discussão, abstrairemos as correntes que pretendem explicar a

origem da vida na Terra. Interessa-nos mais de perto, apenas, identificar o momento em que a vida humana se inicia, pois antes

dela não se pode cogitar de qualquer conduta criminosa. Não se pode atacar um bem jurídico ainda inexistente. Por outro lado,

presente a vida, seus progressivos estágios conduzem à tipificação de delitos diversos.

A fim de poder demonstrar a ocorrência de um crime contra a vida, forçoso é demonstrar, antes, que o ente vulnerado

pela ação humana estava vivo. Na maioria dos casos, tal comprovação é imediata e óbvia, não ensejando qualquer dificuldade.

Assim é quando o indivíduo possuía vida de relação. Portanto, se uma pessoa caminha por uma calçada e é colhida por um

automóvel em alta velocidade, vindo a falecer, uma vez que se prove a morte (tema a ser abordado adiante), nenhum problema

haverá para se constatar que a vítima estava viva. Todavia, nas hipóteses de agressões contra embriões ou fetos, e bem assim

contra pessoas que não apresentem sinais vitais, por quaisquer razões, inclusive por doenças terminais ou acidentes graves,

questionamentos áridos podem ser suscitados, muitos deles sem uma solução geral satisfatória.

Deve-se resolver, pois, o momento exato em que se inicia a vida, objeto de tutela jurídica. Posteriormente, deve-se

diferenciar a vida intra da extrauterina.

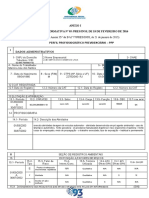

Tão controversa é a problemática do início da vida humana que se podem reunir, a respeito, muitos critérios distintos8:

Tempo decorrido Característica Critério

0min Fecundação – fusão de gametas Celular

12 a 24 horas Fecundação – fusão dos pró-núcleos Genotípico estrutural

2 dias Primeira divisão celular Divisional

5

In: http://www.comp.pucpcaldas.br/~al550217901/oqe.html [Acesso em 20.7.2004]

6

Exemplificativamente, a Doutrina Espírita, codificada pelo intelectual francês Hipollyte Leon Denizard Rivail (Allan Kardec), sustenta que “Fé

inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da Humanidade”, cf. KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o

Espiritismo. 115ª edição, Brasília: Federação Espírita Brasileira, 1998, p. 303.

7

"Creio num Deus pessoal! Acreditem: nunca em minha vida cedi a uma ideologia atéia. Não existe oposição entre ciência e a religião... A

experiência cósmica religiosa é a mais forte e a mais nobre fonte de pesquisa científica". O homem antigo dava sentido divino a tudo: Existia um

Deus para os animais, outro para as pessoas, outro para o amor... O homem atual resume Deus em duas coisas: Criação e fim do mundo, ou seja,

o ser humano, por não saber explicar tudo, tem que se curvar, uma hora ou outra, à existência de Deus..."Deus começa onde nossa mente

termina". (Albert Einstein)

8

In: http://www.bioetica.ufrgs.br/inivida.htm [Acesso em 15.8.2004]

Prof. Yúdice Andrade 3

3 a 6 dias Expressão do novo genótipo Genotípico funcional

6 a 7 dias Implantação uterina Suporte materno

14 dias Células do indivíduo diferenciadas das células dos anexos Individualização

20 dias Notocorda maciça Neural

3 a 4 semanas Início dos batimentos cardíacos Cardíaco

6 semanas Aparência humana e rudimento de todos os órgãos Fenotípico

7 semanas Respostas reflexas à dor e à pressão Senciência

8 semanas Registro de ondas eletroencefalográficas (tronco cerebral) Encefálico

10 semanas Movimentos espontâneos Atividade

12 semanas Estrutura cerebral completa Neocortical

12 a 16 semanas Movimentos do feto percebidos pela mãe Animação

20 semanas Probabilidade de 10% para sobrevida fora do útero Viabilidade extrauterina

24 a 28 semanas Viabilidade pulmonar Respiratório

28 semanas Padrão sono-vigília Autoconsciência

28 a 30 semanas Reabertura dos olhos Perceptivo visual

40 semanas Gestação a termo ou parto em outro período Nascimento

2 anos após o “Ser moral” Linguagem para comunicar

nascimento vontades

O Prof. Dr. José Roberto Goldim, responsável pela sistematização acima, alerta que o “critério baseado na possibilidade

de ‘comportamento moral’ é extremamente controverso, mas defendido por alguns autores na área da Bioética, como Michael

Tooley”.

A eleição de qualquer um dos critérios acima enfrentará problemas de justificação, embora o mais usual, no Brasil, é o

que se baseia na fecundação. Isso está de acordo com o art. 2º do Código Civil de 2002: A personalidade civil da pessoa começa

com o nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Por conseguinte, desde a

fecundação o Direito reconhece o ser como merecedor de tutela. No entanto, não são poucos os que pretendem alterar essa

concepção, com vistas a, principalmente, viabilizar os abortamentos eugênico e voluntário. Nos últimos anos, a questão ganhou o

reforço da luta pela autorização governamental para pesquisas envolvendo células-tronco.

Para a ciência, o critério para constatação da vida humana extrauterina é a respiração autônoma do infante nascido

(indivíduo que completou o processo do parto, mas não recebeu cuidados especiais) ou do recém-nascido. A respiração provoca

alterações em diversos órgãos, tais como diafragma, pulmões, aparelho gastrointestinal, fígado, pleura, traquéia, nervo ótico e

ouvido interno, dentre outros, além de substâncias como saliva, sangue e urina. Essas alterações podem ser percebidas através

das chamadas docimásias. A mais antiga delas, que ainda é a mais usual, é a docimásia hidrostática de Galeno, a qual prova ter

havido respiração pelo fato de que os pulmões de quem respirou aumentam de densidade e flutuam, quando postos em meio

líquido adrede preparado9.

A definição do momento em que a vida extrauterina se inicia é fundamental por causa dos diferentes tipos penais

consignados em lei. Se a agressão contra a vida ocorrer até o início do parto, o crime será de abortamento. Este é o tipo

caracterizado mesmo nas hipóteses em que o feto nasce com vida, vindo a morrer já no meio exterior. Se iniciado o parto,

contudo, o delito já passa a ser de homicídio, mesmo que o feto ainda esteja no interior do útero materno. Questão ainda mais

melindrosa é a do infanticídio, que tem como uma de suas elementares o fato de ocorrer durante o parto ou logo após o mesmo.

Em 29.5.2008, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3510, que

tinha por objeto a Lei n. 11.105, de 2005 (“Lei de Biossegurança”). Trata-se de um julgamento histórico da maior relevância,

porque pela primeira vez a Suprema Corte se pronunciou acerca de um conceito juridicamente admissível para a vida. Na ementa

do julgado, encontramos este excerto:

A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À VIDA E OS DIREITOS INFRACONSTITUCIONAIS DO EMBRIÃO

PRÉ-IMPLANTO. O Magno Texto Federal não dispõe sobre o início da vida humana ou o preciso instante em que ela

começa. Não faz de todo e qualquer estádio da vida humana um autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria

de uma concreta pessoa, porque nativiva (teoria "natalista", em contraposição às teorias "concepcionista" ou da

"personalidade condicional"). E quando se reporta a "direitos da pessoa humana" e até dos "direitos e garantias

individuais" como cláusula pétrea está falando de direitos e garantias do indivíduo-pessoa, que se faz destinatário dos

direitos fundamentais "à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade", entre outros direitos e garantias

igualmente distinguidos com o timbre da fundamentalidade (como direito à saúde e ao planejamento familiar). Mutismo

constitucional hermeneuticamente significante de transpasse de poder normativo para a legislação ordinária. A

potencialidade de algo para se tornar pessoa humana já é meritória o bastante para acobertá-la, infraconstitucionalmente,

9

FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina legal. 5ª edição, Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 1998, pp. 244-248.

Prof. Yúdice Andrade 4

contra tentativas levianas ou frívolas de obstar sua natural continuidade fisiológica. Mas as três realidades não se

confundem: o embrião é o embrião, o feto é o feto e a pessoa humana é a pessoa humana. Donde não existir pessoa

humana embrionária, mas embrião de pessoa humana. O embrião referido na Lei de Biossegurança ("in vitro" apenas)

não é uma vida a caminho de outra vida virginalmente nova, porquanto lhe faltam possibilidades de ganhar as primeiras

terminações nervosas, sem as quais o ser humano não tem factibilidade como projeto de vida autônoma e irrepetível. O

Direito infraconstitucional protege por modo variado cada etapa do desenvolvimento biológico do ser humano. Os

momentos da vida humana anteriores ao nascimento devem ser objeto de proteção pelo direito comum. O embrião pré-

implanto é um bem a ser protegido, mas não uma pessoa no sentido biográfico a que se refere a Constituição.

Para a completa compreensão da matéria, é importante a leitura integral do voto.

4. A morte

Tornou-se famosa a definição de Carmignani para o crime de homicídio, tradicionalmente considerado o mais grave

ataque aos interesses sociais tutelados pela norma penal: Homicidium est hominis coedes ab homine injuste patrata (homicídio é a

destruição de um homem por outro, por meio de uma ação injusta). Remeto o aluno aos tratadistas, a fim de conhecer as críticas

feitas a essa enunciação clássica. Por ora, impende fixar a noção de homicídio e demais delitos contra a vida como conduta capaz

de causar a morte de um ser vivo. Vencer a tautologia desta explicação exige, naturalmente, situar-se em que consiste a morte.

A morte pode ser entendida como um processo irreversível de perda da atividade altamente organizada que caracteriza a

10

vida . Como “atividade altamente organizada” é expressão bastante genérica e nada autoexplicativa, urge que se esmiúce a idéia.

Segundo França11, “a definição mais simples e tradicional de morte é aquela que a definia como a cessação total e

permanente das funções vitais”, posta em xeque com o advento das técnicas de transplante de órgãos e tecidos. Hoje se sabe que

o fenômeno morte ocorre em etapas sucessivas. Por isso, o avanço científico conduziu ao critério de morte cerebral, “baseado na

cessação da atividade elétrica do cérebro, tanto do córtex quanto das estruturas mais profundas”, que pode ser constatada através

de um eletroencefalograma (EEG) silencioso persistente. Todavia, demonstrou-se que esse critério ainda não era seguro, porque

intoxicações barbitúricas comprovaram que o EEG pode permanecer isoelétrico por dias, após o que o paciente se restabelece.

Avançou-se, assim, para o critério de morte encefálica, que reúne exames clínicos aos eletroencefalográficos. “Hoje, a tendência é

aceitar-se a morte encefálica, traduzida como aquela que compromete irreversivelmente a vida de relação e a coordenação da

vida vegetativa”.

Admitindo as dificuldades de sistematização, o mesmo autor oferece os seguintes padrões para a constatação da morte:

“1. Ausência total de resposta cerebral, como perda absoluta da consciência. Nos casos de coma irreversível, presença

de um eletroencefalograma plano (tendo cada registro a duração mínima de 30 minutos), separados por um intervalo

nunca inferior a 24 horas. Esse dado não deve prevalecer para crianças, ou em situações de hipotermia induzida

artificialmente, de administração de drogas depressivas do sistema nervoso central, de encefalites e de distúrbios

metabólicos ou endócrinos.

2. Abolição dos reflexos cefálicos, como hipotonia muscular e pupilas fixas e indiferentes a estímulo luminoso.

3. Ausência da respiração espontânea por cinco minutos, após hiperventilação com oxigênio 100%, seguida da

introdução de um cateter na traquéia, com fluxo de 6 litros de O2 por minuto.

4. Causa do coma conhecida.

5. Estruturas vitais do encéfalo lesadas irreversivelmente.”

No Brasil, a Lei n. 9.434, de 1997, que “dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins

de transplante a tratamento e dá outras providências”, consagra o critério da morte encefálica, comprovada mediante “critérios

clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina” (art. 3º).

O texto que se segue é de grande interesse para os estudiosos do tema e, por sua complexidade, é transcrito na íntegra,

respeitando-se a fonte12.

Logo depois da proposta do padrão de morte cerebral "neocorticalistas". Esses afirmaram que o limite legal da

(Beecher, 1968), formaram-se grupos para debater morte deveria ser o estado de inconsciência

quanto o cérebro precisa estar destruído para que um permanente, que marca a morte da pessoa.

paciente seja declarado morto. Veatch (1975) abriu a Em resposta, partidários do "cérebro inteiro" defenderam

discussão dizendo que seres humanos deveriam ser um padrão que exige a completa morte cerebral. Esse

declarados mortos quando tiverem perdido a capacidade padrão foi posteriormente endossado pela Comissão

de interagir significativamente com os outros humanos. Presidencial para o Estudo de Problemas Éticos na

Veatch recebeu o apoio de um pequeno grupo de Medicina e Pesquisa Biomédica e Comportamental, em

10

In: http://www.gphfecb.ufba.br/Portugues/Textos/Kawasaki1.pdf [Acesso em 20.7.2004]

11

Idem, pp. 281-283.

12

In: http://www.dhnet.org.br/desejos/sonhos/futuro_morte.htm [Acesso em 20.7.2004]

Prof. Yúdice Andrade 5

seu relatório "Defining Death" (Definindo a Morte), de definição de morte porque os órgãos vitais só são

1981, e inscrito no Decreto de Declaração de Morte, que retirados de doadores mortos com permissão, e não

foi aprovado em 36 Estados norte-americanos. temos autorização para "matar" um paciente para salvar

O debate nas décadas de 70 e 80 deixou claro que a outro.

vantagem do padrão do cérebro inteiro não é a Linda Emanuel (1995), da Associação Médica

coerência ética, mas o pragmatismo. O padrão do Americana, propôs que a lei seja redefinida para

cérebro inteiro era mais fácil de operacionalizar, tendia reconhecer uma "zona de morte" entre a inconsciência

conservadoramente para o lado da vida e foi permanente e a cessação da respiração. Dentro dessa

considerado a mudança mais radical que o público zona seria permitido que as pessoas estabelecessem

poderia tolerar. A definição de cérebro inteiro foi desde o suas próprias definições de morte, admitindo a

princípio um compromisso entre os que preferiam uma suspensão do tratamento e a remoção de órgãos até a

definição neocortical e os que preferiam a definição inconsciência permanente. Ninguém deve sofrer

somática de morte. eutanásia se estiver acima dessa zona, e ninguém deve

O padrão de cérebro inteiro foi adotado como um ser enterrado ou cremado antes de parar de respirar.

compromisso entre os três campos: morte corporal, Outra linha desafiadora para a posição do cérebro

morte do cérebro inteiro e morte neocortical. O padrão inteiro veio dos defensores do padrão de morte da

de morte do cérebro inteiro foi apresentado para os circulação e da respiração. Por exemplo, Alan Shewmon

neocorticalistas como uma versão conservadora de seu (1998), neurologista na Universidade da Califórnia em

padrão: se o cérebro inteiro estivesse morto, não Los Angeles, demonstrou que alguns pacientes

haveria possibilidade de recuperação da consciência. sobrevivem mais de dez anos depois de ter

Para os defensores da morte corporal, afirmou-se que a diagnosticada a "morte cerebral". A pesquisa de

morte do cérebro inteiro destrói processos autônomos e Shewmon demonstra que não há nada essencial no

conduz, inexoravelmente, à cessação da respiração e cérebro para a regulação e a manutenção do corpo.

da circulação: a morte do cérebro inteiro seria Os defensores do cérebro inteiro afirmam que esse

simplesmente uma extensão do padrão anterior. padrão estaria intimamente ligado à morte somática, já

Na década de 90, porém, houve uma erosão da posição que a morte do cérebro inteiro levaria inevitavelmente à

do cérebro inteiro, ao menos nos círculos em que é morte somática. Já se revelou que essa ligação é

debatida. A erosão derivou de uma variedade de enganosa. Se a separação do cérebro de sua função na

problemas crescentes. Um desafio foi o conceito de integridade somática fosse equivalente à morte, diz

reversibilidade como critério para a morte. Durante Shewmon, condições como "transecção da junção

décadas ficou claro que alguns pacientes foram cérvico-medular mais vagotomia", com a completa

declarados mortos porque eles, seus responsáveis e separação do cérebro da coluna vertebral, também seria

seus médicos não queriam revivê-los, mesmo quando equivalente à morte, embora o paciente permaneça

poderiam ter sido ressuscitados. Essa admissão foi consciente e o corpo continue funcionando.

codificada na "Ordem de Não Ressuscitar" (DNR, na Tecnologias emergentes de tratamento neurológico logo

abreviação em inglês). provocarão uma crise total do infeliz padrão de morte do

Os cirurgiões da Universidade de Pittsburgh deram o cérebro inteiro. Pesquisas com células-tronco

próximo passo lógico. Em 1992, o centro médico dessa demonstraram que o cérebro tem a capacidade de gerar

universidade aprovou uma diretriz permitindo que os novas células pluripotentes para reparar danos

pacientes com doenças terminais ou lesões cerebrais cerebrais, e que essas células migram para as áreas

fossem inscritos para se tornar "doadores sem danificadas, assumindo as funções necessárias. Vetores

batimento cardíaco" (NHBDs, na sigla em inglês), caso adenovirais têm sido usados com sucesso para

suas doenças permitissem o uso de seus órgãos. Os introduzir fatores de crescimento de nervos e estimular

pacientes não preenchem o critério de morte cerebral, esse crescimento em áreas lesionadas. Pesquisas

mas têm danos cerebrais que os tornam dependentes conseguiram bloquear cadeias químicas que em geral

de ventilação. O procedimento é colocá-los num suprimem a regeneração de neurônios no sistema

ambiente cirúrgico, desligar o respirador, esperar dois nervoso central. Dentro de uma década, deveremos ver

minutos e então iniciar os procedimentos para preservar próteses neurais capazes de assumir as funções de

e remover seus órgãos. Assim como na DNR, a morte tecidos neurais danificados. O desenvolvimento de

não é declarada porque é tecnicamente irreversível, mas dispositivos de informática usando materiais biológicos e

porque se decide não revertê-la. de software desenvolvido sobre modelos biológicos

O procedimento NHBD se disseminou por dezenas de sugere futuras convergências entre computação

outros hospitais, e houve grande debate sobre sua orgânica, software de redes neurais e interfaces entre o

aceitabilidade ética. Em resposta, alguns céticos sistema nervoso e o computador. No futuro, vítimas de

importantes mudaram para a posição de que a morte se lesões neurológicas devastadoras, que antes seriam

tornara irrelevante. Notadamente os bioéticos Robert declaradas sem esperança ou mortas, serão vistas

Arnold e Stuart Youngner (1993) afirmaram que a regra como pacientes potencialmente vivos que merecem

do doador morto deveria ser abandonada. Wikler (1988), uma tentativa de terapia reparadora, a menos que

por exemplo, indica a circularidade de definir esses partes do cérebro com estruturas críticas de identidade

corpos como "mortos" cujo tratamento desejamos estejam comprovadamente destruídas. Se a restauração

suspender, e então suspender o tratamento dos fracassar, o paciente poderá então ser deixado para

"mortos". O protocolo de Pittsburgh amplia a atual morrer.

5. A morte como ação humana criminosa

A tanatologia médico-legal existe primordialmente para estabelecer o diagnóstico da causa jurídica da morte, permitindo

identificar se houve homicídio, suicídio ou acidente.

Prof. Yúdice Andrade 6

São inúmeros os meios pelos quais se pode causar a morte de uma pessoa, daí que se reconhecem, para o homicídio,

meios de execução comissivos e omissivos; materiais e morais (morte por trauma psíquico); diretos (a ação do agente recai sobre

o corpo da vítima, como num estrangulamento) e indiretos (como na exposição da vítima às intempéries, que provocarão a morte

por excesso de frio ou de calor).

As agressões à integridade física, que podem produzir lesões corporais letais ou não, podem ser de variadas ordens.

Suas causas são chamadas energias13, dos seguintes tipos:

a) mecânicas: “aquelas capazes de modificar o estado de repouso ou de movimento de um corpo, produzindo lesões em

parte ou no todo. (...) Esses meios atuam por pressão, percussão, tração, torção, compressão, descompressão, explosão,

deslizamento e contra-choque” e produzem lesões classificadas em perfurantes, cortantes, contundentes, pérfuro-cortantes,

pérfuro-contundentes e corto-contundentes;

b) físicas: temperatura, pressão atmosférica, eletricidade, radioatividade, luz e som;

c) químicas: substâncias cáusticas e venenos;

d) físico-químicas: asfixias em geral;

e) bioquímicas: perturbações alimentares, autointoxicações e infecções;

f) biodinâmicas: representadas por uma única síndrome chamada choque, que é a “resposta orgânica a um agente

agressor, através de um mecanismo de defesa destinado a proteger-se dos efeitos nocivos do trauma”, tais como os choques

cardiogênico, obstrutivo, hipovolêmico e periférico;

g) mistas: fadiga, doenças parasitárias e sevícias.

O meio utilizado para provocar a morte pode ser questão da maior relevância, pois a lei prevê, como causas de

qualificação do delito, dentre outras, ser ele provocado por veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura.

6. Conceitos necessários ao estudo dos crimes contra a vida

Por sua própria natureza, os delitos contra a vida exigem familiaridade com conceitos que não provêm do Direito, tendo-

se que buscá-los em suas respectivas fontes originárias. Assim, para que se possa compreender a figura do art. 122, mister que

se defina suicídio, que consiste na destruição consciente e voluntária da própria vida.

Para que se compreenda o tipo do infanticídio (art. 123), três são os conceitos indispensáveis: parto, puerpério e estado

puerperal.

Parto é o conjunto de fenômenos fisiológicos e mecânicos destinados a expulsar o feto viável e anexos. De acordo com

os obstetras, inicia-se com a dilatação do colo do útero, o que se percebe através das contrações. Há quem afirme que o início do

parto se dá com a rotura da bolsa amniótica14. O processo do parto se encerra com a expulsão dos restos placentários, o que

normalmente acontece minutos após o nascimento completo do bebê.

Puerpério (sobreparto ou posparto) é o intervalo de tempo compreendido entre o desprendimento da placenta e a

involução total do organismo materno ao status quo ante15. Passado o parto, gradualmente o corpo readquire suas características

pregestacionais, tais como a redução do volume uterino, o fechamento do pérvio (abertura do colo do útero), o reaparecimento da

rugosidade e normalização do epitélio da vagina e, em geral a partir da décima semana, a retomada da ovulação. O puerpério é

um fenômeno normal a todas as parturientes e dura, em média, de oito dias a oito semanas.

Estado puerperal é uma das mais problemáticas definições conhecidas em Direito, desde que se lembre que, para

muitos médicos, simplesmente não existe um fenômeno real que possa ser classificado como o estado puerperal a que aludem as

ciências forenses. Ele seria apenas uma ficção jurídica destinada a justificar a brandura da pena cominada na lei. É usual defini-lo

como o conjunto de perturbações psicológicas e físicas decorrentes do parto. Para França, jamais ocorre em “partos assistidos,

aceitos e desejados, mas sempre naqueles de forma clandestina e de gravidez intangível”16.

13

FRANÇA, idem, pp. 55, 84, 90, 94, 110 e 112-114.

14

FRANÇA, idem, p. 204.

15

A involução total do organismo feminino às condições que possuía antes da gravidez deve ser entendida, naturalmente, numa acepção médica e

não estética. É sabido que, normalmente, as formas femininas se alteram um pouco com a maternidade, sem que isso negue que o organismo

voltou completamente ao estado não gravídico.

16

Idem, p. 240.

Prof. Yúdice Andrade 7

Finalmente, para a completa elucidação das formas típicas do abortamento (art. 124 a 126), além da definição de parto,

já fornecida, é ainda preciso que se ponha adequadamente em termos a diferença existente entre abortamento e aborto.

Abortamento é a ação de interromper a gestação, provocando a morte do embrião ou feto, antes ou depois de sua

expulsão do ventre materno. Segundo a obstetrícia, quanto ao momento de sua ocorrência, pode ser ovular, embrionário ou fetal.

Quando a gestação atinge o sétimo mês, passa-se a falar em parto prematuro, que se deve entender como a expulsão do feto

viável, antes que complete o seu desenvolvimento.

Aborto, que é o termo indevidamente empregado pela lei e o único conhecido pelo grande público, significa, na verdade,

o produto do abortamento, ou seja, trata-se do ovo, embrião ou feto morto. É forte, porém, a defesa deste vocábulo como o único

a ser empregado, por suposta escorreição vernacular, por ser o termo mais corrente ou simplesmente porque foi adotado na lei.

A legislação penal previu, como crimes, as condutas de a gestante provocar o abortamento em si mesma ou consentir

que alguém o realize nela (art. 124), assim como os de praticar o abortamento, com ou sem o consentimento da gestante (arts.

125 e 126). Numa terminologia extralegal, várias são as classificações reconhecidas, dentre as quais:

a) abortamento eugênico: destinado à eliminação de fetos defeituosos ou com poucas possibilidades de vida autônoma;

b) abortamento social: determinado pela pressão de fatores sociais ou econômicos, tais como o medo da rejeição pelo

grupo de relações mais imediatas ou a falta de condições de criar o filho. A China é o maior exemplo desse tipo de

comportamento, com a chancela estatal e o propósito de conter a superpopulação;

c) abortamento honoris causa: praticado como forma de ocultar a desonra que representa uma gravidez clandestina.

O Código Penal (art. 128), por outro lado, considera lícito o abortamento terapêutico, recomendado nos casos de risco de

morte para a gestante, cuja vida é protegida em detrimento da do feto, de acordo com recomendações médicas e religiosas, até

da Igreja Católica. Cuida-se de verdadeira hipótese de estado de necessidade. Também é lícito o chamado abortamento

sentimental, piedoso ou moral, que é aquele autorizado quando a gestação resulte de violência sexual.

ANEXO

O Suicídio nas civilizações: uma retomada histórica17

Patrícia Almeida Palhares

Saint-Clair Bahls

Resumo: Este artigo traz uma breve retomada histórica sobre a concepção do suicídio, que permeou diversos momentos

históricos. Iniciando nos primórdios da civilização humana até a atualidade, observa-se diferentes épocas e culturas, que ora

permitem ora repreendem o ato suicida. Além do aspecto cultural, percebe-se a influência das religiões na estruturação da forma

de se pensar e reagir ao suicídio. Em cada momento histórico havia um contexto social, econômico, político e religioso que

explicavam ou justificavam o ato suicida, da mesma forma como deve acontecer atualmente e possivelmente continuará no

decorrer dos tempos.

INTRODUÇÃO

O suicídio costuma ser interpretado como um ato isolado de um indivíduo descontente. As análises que procuram detectar a

motivação do suicida estão habitualmente voltadas apenas para a vida do suicida, seus hábitos, suas emoções e as dificuldades

pelas quais estava passando. Aparentemente, o suicídio é um ato individual, solitário, que destoa da vida em sociedade. Contudo,

alguns autores ressaltam a importância e a influência do meio sociocultural nas tentativas e nos modos como aconteciam e

acontecem os suicídios; isto pode ser observado a partir de uma retomada histórica do suicídio em diferentes civilizações. Autores

preocupados em remontar um histórico do suicídio encontraram material que permite rever o conceito de suicídio enquanto algo

com enorme influência do contexto social.

Desde os primórdios da vida humana o suicídio existe e em cada época e em cada civilização teve uma função e um significado.

A partir de uma breve análise histórica de como o homem e a sociedade lidavam e encaravam o suicídio, pode-se observar que

em algumas sociedades primitivas a religião impunha o suicídio como parte da vida; e em outras sociedades eram cometidos

suicídios em massa para fugir da violência de outras civilizações. Tendo em vista aspectos da sociedade grega, da sociedade

romana e ressaltando o suicídio do cristianismo primordial até o século XVIII, pode-se constatar a forte influência da sociedade,

não apenas na motivação, mas também na forma de execução do suicídio.

Sendo assim, este artigo visa uma retomada breve e parcial de como o suicídio foi encarado por diferentes sociedades em

diferentes épocas, levando-se em conta as questões e acontecimentos históricos e culturais destas sociedades e que,

provavelmente, justificam o modo de se lidar e pensar o suicídio que se observa atualmente.

O SUICÍDIO EM SOCIEDADES PRIMITIVAS

As culturas mais antigas tinham formas de encarar o suicídio bem diversas e algumas possuíam rituais para aqueles membros

que se suicidavam e para lidar com o corpo dos que se matavam. Algumas culturas politeístas apresentam registros da

interpretação comunitária do suicídio de seus membros. Pode-se citar como exemplo os vikings, que acreditavam no Valhalla –

“Palácio daqueles que morreram com violência” – como sendo o paraíso. Apenas os mortos violentamente poderiam entrar no

17

In: http://www.aperj.com.br/rev2_mat6.htm [Acesso em 16.8.2004]

Prof. Yúdice Andrade 8

Valhalla e participar do banquete presidido pelo deus supremo Odin. Era uma honra muito grande morrer em batalhas ou, em

segundo lugar, cometer suicídio, o que dava a certeza de se alcançar o paraíso.

Também os esquimós acreditavam na morte violenta como pré-requisito para usufruir do paraíso e o suicídio se incluía neste tipo

de morte. Ruesch (17) descreve como uma morte digna para um esquimó, aquela em que ele, percebendo o seu fim, vai para

longe do seu grupo para morrer, a fim de possibilitar mais alimentos para os jovens e permitir a seu povo não precisar cuidar de

um ancião, sendo este ato normal e desejável para a cultura esquimó.

Entre os astecas, oferecer-se como oferenda aos deuses em rituais de morte era muito bem visto pela comunidade, assim como a

morte em batalhas. Em outras sociedades primitivas como em Uganda, uma mãe deveria se matar, caso um de seus filhos

tivesse morrido; as viúvas hindus também deveriam se matar; os Wajagga, na África Ocidental, substituíam o cadáver de um

suicida por o de uma cabra morta para tranqüilizar seu espírito. Na China antiga alguns homens se matavam antes de iniciar uma

batalha, com o intuito de que suas almas furiosas auxiliariam na luta. (5)

O que existe em comum na maioria destas sociedades é a promessa ao suicida de uma imortalidade, de uma satisfação

hedonista através do suicídio e uma espécie de condecoração honrosa da sociedade por aquele sujeito que se matou em favor do

seu povo e dos seus costumes. Deste modo, não apenas melhoraria o desempenho social (pois elimina os velhos), mas

acrescenta um aspecto onipotente ao suicídio, com a promessa divina de ganho do paraíso. Já que a morte não só era inevitável

como relativamente desimportante, o suicídio, em última análise, passou a ser um ato reforçado pela sociedade e que parecia

proporcionar muitos benefícios àquele que o cometia. Sacrificavam-se dias ou anos neste mundo para banquetear eternamente

com deuses em outros mundos. O suicídio era, portanto, um ato frívolo em essência.

Algumas culturas foram conhecidas por cometerem suicídio em massa quando acuadas por outros povos. Os aborígenes da

Tasmânia, por exemplo, ao serem caçados como cangurus, recusaram-se a procriar, não apenas por se tornarem mera caça,

mas por não admitirem viver em um mundo onde isto fosse possível. Extinguiram-se em menos de três décadas.

Os índios do Novo Mundo se matavam aos milhares para escapar do tratamento cruel dispensado pelos espanhóis. Alvarez (1)

ilustra, com alguns exemplos específicos, como os nativos mexicanos, levados a trabalhar nas minas de Carlos V, se mataram de

fome; o de um carregamento inteiro de escravos que conseguiu se estrangular no porão de um galeão espanhol, apesar do

limitado espaço que os faziam ficar ajoelhados ou agachados; os nativos da América iam em procissão atirar-se do alto de

penhascos, apenas ao saber das proximidades das tropas espanholas. Os espanhóis tiveram uma idéia brilhante para deter a

onda de suicídios de nativos, que escasseava rapidamente a mão- de-obra: ameaçaram matar-se também apenas para persegui-

los no outro mundo, com crueldades ainda piores.

Na antiga Roma, Tarquínio Soberbos com-bateu uma epidemia de suicídio ao ordenar que os cadáveres fossem crucificados e

deixados à mercê dos animais selvagens e das aves (2). Já na Grécia antiga, em Mileto, controlou-se o número de suicídios entre

as jovens, ao ser proposto que seus cadáveres deveriam ser levados nus em passeata pela cidade e pela vergonha de ter o seu

corpo exposto conseguiu-se conter esta epidemia. (5)

É interessante observar que em alguns destes casos foi o desespero que impeliu o suicídio racial. Um fenômeno singular e

incomum, que foge da preceituação moral ou religiosa, mas que, ao mesmo tempo, tem um substrato religioso, como o êxito da

ameaça espanhola bem comprovou. No caso das epidemias de suicídio na Grécia e Roma antigas, já se percebe a influência de

algumas questões morais, já que o suicídio entre as moças foi contido pela vergonha de exibir seu corpo nu. Cabe ressaltar aqui

que grande parte destas sociedades era politeístas, desta forma a moral cristã ainda não havia sido implantada, não influenciando

a forma como se via o suicídio, como será visto mais adiante.

A QUESTÃO MORAL DO SUICÍDIO ENTRE GREGOS E ROMANOS

Foi com os gregos que começou uma nova perspectiva de suicídio, calcada em outros princípios que não a promessa de

benefícios em outro mundo. De início, os gregos consideravam o suicídio um crime hediondo, por entenderem que se tratava de

assassinato de um familiar, que era o crime mais bárbaro da época. Tanto que no idioma grego quase não há diferença entre

assassinato de si mesmo e assassinato de familiares. Em algumas cidades o suicídio era a forma extrema de assassinato de

familiares e o corpo do suicida tinha a mão decepada e era enterrado fora dos “cemitérios” da cidade.

Entretanto, a literatura grega, bem como a mitologia, está repleta de personagens que cometem suicídio e não são recriminados.

Jocasta, Egeu, Erígone, Leucatas, Codro e Licurgo são alguns exemplos* . O que todos estes têm em comum é uma nobreza nos

motivos de seus atos. Aparentemente, o suicídio por pesar, princípios patrióticos ou para evitar a desonra era aceito

tranqüilamente.

Na filosofia grega, o ponto pacífico era que o suicídio não seria tolerado apenas se desrespeitasse gratuitamente aos deuses, ou

seja, se não tivesse um motivo “nobre”. O mais interessante é que a discussão grega é equilibrada e desapaixonada, levando em

consideração uma racionalidade primeva. Alvarez (1) coloca como uma conquista dos gregos passar a pensar o suicídio

racionalmente, sem considerar o envolvimento sentimental dos indivíduos. O racionalismo grego defendia, como Platão, que se a

vida se tornou imoderada, o suicídio se torna um ato justificável. O extremo disto se personificou no pensamento estoicista, cujo

fundador, Zenão, enforcou-se de irritação por haver quebrado o dedão ao tropeçar. Para ele e seus seguidores, o suicídio era a

mais razoável de todas as saídas.

Em Atenas, os magistrados mantinham um estoque de veneno para quem desejasse morrer. Para receber o veneno era

necessário que o sujeito defendesse sua causa perante o Senado para obter a permissão oficial. Sobre isso Durkheim (9) fala que

quem não desejasse mais viver deveria declarar suas razões ao Senado, e recebendo permissão poderia dar fim à vida. Aqueles

que se consideravam infelizes deveriam expor suas aflições e os magistrados lhe dariam a solução para os seus males. Poderia

acontecer também do Senado induzir alguém a cometer suicídio, como foi o caso de Sócrates, que foi obrigado a beber cicuta.

Se os gregos tentaram esvaziar do suicídio o aspecto sentimental justificando o ato pela infelicidade vivida por quem o cometia, já

os romanos o trouxeram de volta. Para eles, o suicídio não era moralmente perverso, ao contrário, a maneira como alguém morria

se tornou uma espécie de “teste de excelência e probidade”. O estoicismo romano é poético e romântico com relação ao suicídio,

como demonstra este trecho de Sêneca, citado por Alvarez (1):

“Homem tolo, de que te lamentas e de que tens medo? Para onde quer que olhes existe um fim para os males. Vês aquele

precipício escancarado? Ele leva à liberdade. Vês aquele oceano, aquele rio, aquele poço? A liberdade mora dentro deles. Vês

aquela pobre árvore mirrada e seca? De cada galho seu pende a liberdade. Teu pescoço, tua garganta, teu coração, todos

Prof. Yúdice Andrade 9

oferecem tantos meios para fugir da escravidão [...] Indagas o caminho para a liberdade? Tu o encontrarás em cada veia do teu

corpo.”

Sêneca apunhalou-se e sua mulher o imitou e, como eles, vários romanos ilustres se suicidaram, como: Lucrécio, Aristarco,

Petrônio, Árbitro, Bruto, Cássio, Marco Antônio, Nero e Otão. Os romanos não viam o suicídio nem com medo nem com repulsa,

mas como uma validação cuidadosa e escolhida do modo como haviam vivido e dos princípios que haviam regido suas vidas.

Viver de forma nobre também significava morrer de forma nobre e no momento certo. Tudo dependia da vontade e de uma

escolha racional.

A lei romana, por sua vez, não retaliava nem degradava o suicídio, tampouco dava mostras de medo ou horror. No Código

Justiniano não se punia o suicídio de cidadãos comuns, desde que motivados por intolerância à dor, à doença, ao fastio da vida, à

loucura ou ao temor da desonra (neste aspecto similar aos gregos). Sem estes motivos, o suicídio era considerado irracional,

sendo julgado não como crime, mas como tolice. A única punição para o suicídio de pessoas comuns era nos casos de

estrangulamento, em que se privava o cadáver de sepultura e no caso de uma tentativa malsucedida o indivíduo ia a julgamento,

podendo ser processado. Os suicídios indesculpáveis eram considerados os de militares e dos detentos à espera de julgamento,

nestes casos o Estado confiscava os bens do morto. (12)

A lei romana ponderava também aspectos econômicos do suicídio. Escravos que tentavam suicídio até seis meses após a

compra eram devolvidos (vivos ou mortos) e o negócio considerado desfeito, com restituição do pagamento. O suicídio de um

soldado era considerado como deserção, pois ele era propriedade do Estado – o sujeito não podia dispor de sua vida, cabia isto

ao Estado; caso ocorresse uma tentativa de suicídio entre os membros do exército que não fosse efetivada, a pena do soldado

seria a morte .

Evidencia-se aqui que o suicídio era um crime apenas de cunho econômico para os romanos. Não era uma ofensa contra a moral

ou a religião, mas sim contra o capital da classe proprietária de escravos ou contra os tesouros do Estado.

Especula-se que a tolerância romana com o suicídio e sua legislação, meramente econômica, são reflexos de uma sociedade

fundada em prazeres violentos. Conquistadores agressivos, os romanos tinham uma índole violenta e seu principal prazer coletivo

envolvia a morte. Escravos, povos subjugados e até mesmo romanos de classes inferiores morriam em espetáculos públicos de

execução com feras ou soldados. Frazer (11) coloca que as pessoas se ofereciam para morrer em execuções públicas por uma

quantia em dinheiro a ser paga a seus herdeiros e que o mercado era tão acirrado que algumas pessoas se ofereciam para serem

surradas até a morte, ao invés de crucificadas ou decapitadas, pois isso seria mais doloroso e implicaria em pagamento maior. A

violência era uma parte importante da economia e do estilo de vida dos romanos. As classes altas ansiavam pela morte alheia. As

classes baixas viam na morte pública uma saída honrosa para a melhoria da qualidade de vida da família.

Supõe-se que isto pode ter contribuído para disseminar o estoicismo entre os romanos. O estoicismo oferecia uma oportunidade

de apegar-se a ideais de razão acima da vida execrável e violenta em que viviam, terminando por significar no ato do suicídio

racional uma espécie de corolário aristocrático da sede de sangue.(1)

Ao analisar a forma como gregos e romanos colocavam o suicídio, pode-se notar que em ambas culturas o suicídio poderia ser

justificado pelas condições de vida desonrosa, por um sofrimento intolerável ou por uma doença insuportável. Em Roma, também

era possível que estes casos fossem julgados e autorizados pelo Senado, mas à medida que estes Impérios foram crescendo

estas concepções e formas de agir perante os casos de suicídios foram se modificando, como veremos a seguir.

------

* Jocasta se mata como uma saída honrosa para uma situação intolerável. Egeu se atira ao mar por pensar que seu filho teseu,

havia sido morto pelo Minotauro. Erígone se mata ao ver o corpo de seu pai morto. Leucatas se atira de um penhasco para não

ser estuprada por Apolo. Codro, monarca de Atenas, entrega-se à morte ao saber que o oráculo previu que Atenas seria

capturada em batalha se seu rei não morresse. Licurgo de Esparta faz o povo jurar fidelidade a suas leis, enquanto ele não

voltasse de sua visita ao oráculo. Após ver o oráculo, manda um mensageiro de volta a Esparta e mata-se de fome apenas para

que o povo fique preso eternamente à sua promessa.

O SUICÍDIO NO CRISTIANISMO

Do mesmo modo que para os romanos, a morte em si não tinha importância para os cristãos. É o revestimento teológico do

cristianismo que faz da vida terrena no mínimo desimportante e no máximo um mal: quanto mais tempo de vida, maior a tentação

de pecar. Para além da morte situou-se o paraíso, o lugar onde se poderia ser verdadeiramente feliz. Uma similaridade com os

vikings, no paraíso encontrar-se-iam com Deus.

No princípio, o cristianismo parece ter se aproveitado desta sede de sangue, demonstrada pelos romanos, junto à idéia do

suicídio, transformando-os em uma busca pelo martírio. Ao que parece, a Igreja primitiva incentivava o suicídio por aumentar o

valor do sofrimento, o que valia como entrada grátis ao reino dos céus. (12)

Outro aspecto romano incorporado pelos cristãos é a importância com o modo de morrer. Além da libertação deste vale de

lágrimas, pecados e tentações da vida, os padres falavam sobre a glória póstuma daqueles que morressem pela fé – de dias

celebrados para eles no calendário da Igreja, de suas coisas adoradas enquanto relíquias e missas celebradas em seu nome. O

martírio também foi associado a uma redenção certa. Tal qual o batismo purgava o pecado original, o martírio redimia

automaticamente os pecados deixados pelo mártir, uma verdadeira garantia de entrada no paraíso.

Deste modo, supõe-se que a perseguição romana ao cristianismo não foi tão acirrada quanto a Igreja apresenta. Os cristãos se

deixavam prender, se entregavam. Inácio, líder cristão na época, dizia: “Deixai-me desfrutar dessas feras, que por meu desejo

seriam ainda mais cruéis do que já são; e se elas não me quiserem atacar, eu as provocarei e as arrastarei à força”. (18) O Padre

Tertuliano proibia explicitamente seu rebanho de fugir da perseguição, exaltando não apenas a glória do martírio, mas

prometendo uma vingança no paraíso. Seu tema era: “Se Cristo-Deus é morto é porque deu seu consentimento; Deus não está à

mercê da carne”.(12)

O grupo cristão mais extremo era os donatistas, que entre os séculos IV e V d.C. batizavam-se para em seguida entregar-se à

decapitação ou à fogueira e ensinavam as crianças cristãs a perturbar os algozes para serem também lançadas ao fogo. O

objetivo de morrer tornou-se tão único que não importava mais o modo da execução. Profanavam templos pagãos, tumultuavam

festas, invadiam tribunais e até detinham viajantes nas estradas com o único intento de serem mortos, pois sua conduta seria

santificada apenas por sua intenção de felicidade eterna. Mas apenas em último recurso se enforcavam ou se lançavam de

precipícios.

Prof. Yúdice Andrade 10

A Bíblia registra cinco suicídios. No Antigo Testamento tem-se Sansão, Saul, Abimelec e Aquitofel – nenhum deles recebe

qualquer comentário desfavorável. No Novo Testamento, o suicídio de Judas Iscariotes é descrito com a mesma concisão: em

lugar de ser somado a seus crimes, seu suicídio parece ser visto como uma forma de arrependimento.

A MUDANÇA DA PERSPECTIVA CRISTÃ SOBRE O SUICÍDIO

No século IV, Sto. Agostinho, contemporâneo dos donatistas, é o primeiro a preocupar-se com o dilema de se considerar o

suicídio permitido ou não. A disseminação do suicídio poderia implicar no auto-extermínio de muitos de seus fiéis. A religião iria

acabar, pois todos os batizados procurariam a morte de imediato.

Não havia nada na Bíblia que Sto. Agostinho pudesse utilizar contra o suicídio. Todo o seu trabalho de argumentação foi

construído a partir do discurso pitagórico e de Platão, calcado no sexto mandamento “Não matarás”. Sobre isso Jean-Jacques

Rousseau (1973) critica que os cristãos não tiraram isto do seu Evangelho, desta forma estariam seguindo o pensamento de

Platão e não a autoridade do Evangelho. Quem se mata desobedece ao mandamento. Além disto, o suicídio para expiar pecados

era uma forma de usurpar a função da Igreja e do Estado. Quem se matava inocente mancharia as suas mãos de sangue,

cometendo pecado. Por último, sendo a vida uma dádiva de Deus, abreviá-la era equivalente a não aceitar a vontade divina. Esta

argumentação foi muito vantajosa para a Igreja por recuperar medos primitivos em seus fiéis, tanto dos preconceitos quanto das

superstições ancestrais. (1)

Graças ao trabalho de Sto. Agostinho, em 533 d.C. o Concílio de Órleans proíbe homenagens fúnebres a suicidas que se

matassem quando acusados de terem cometido crimes e dá à Igreja e ao Estado todos os bens deste. É uma adaptação das leis

romanas, mas aqui se condena o suicídio como crime, visto o tratamento dado ao cadáver. Com o Concílio de Arles em 542, o

cristianismo oficializa a condenação eclesiástica ao suicídio e nos dez anos seguintes houve um consenso de que a morte

voluntária era um pecado contra Deus e um crime contra os poderes seculares. Em Bragues no ano 562, esta lei é estendida a

todos os suicidas. Finalmente em 693 se fecha a porta ao suicídio no Concílio de Toledo, que acrescenta que aquele que

tentasse o suicídio sem sucesso deveria ser excomungado. (12, 18)

O que começa como uma medida preventiva de Sto. Agostinho se transforma em uma mudança de postura. Cria-se aversão e

horror ao suicídio, surgindo definitivamente uma repulsa moral coletiva, que perdurou por muitos séculos. No século XI, São

Bruno chama os suicidas de “mártires de Satã” e afirma que Judas é mais condenável por ter-se matado que por ter traído Cristo.

Todos os argumentos cristãos são calcados nas perspectivas gregas, inclusive os discursos de S. Tomás de Aquino, que no

século XIII ainda colocava que um suicida, seja por que motivo for, não seria enterrado em terras cristãs.

Os corpos dos suicidas passam a ser tratados cruelmente nas diferentes sociedades. Na Inglaterra eram enterrados de bruços,

com estacas no peito, em encru-zilhadas, e na França eram arrastados por cavalos pelas ruas da cidade. Durante a Idade Média

o corpo do suicida era pendurado pelos pés, ateava-se fogo, depois se colocava em tonéis e eram jogados em rios, alguns destes

tinham frases como “deixem ir”. Em Zurique o corpo do suicida por afogamento era enterrado na areia, próximo à água. Neste

tempo, as punições para quem cometia suicídio aconteciam através de mutilações ao corpo. A repressão aos suicidas só diminui

entre os séculos XVII e XVIII, quando a Revolução Francesa (1789-1799), ao propor uma nova legislação, proíbe as condenações

e a Igreja passa a ser mais tolerante. (4)

Segundo Pratts (16) a exposição do corpo do suicida nas praças públicas e estes rituais de tratamento do corpo perduraram por

séculos na Europa, só desaparecendo definitivamente em meados do século XIX; o mesmo ocorreu com a proibição do enterro

cristão aos suicidas, que foi aliviada após a Revolução Francesa.

A REFORMA CRISTÃ NO SÉCULO XII E O SUICÍDIO

As mudanças sofridas pela Igreja influenciaram a mudança das discussões sociais do suicídio. Quando a Igreja se revigora no

século XII, com a inclusão do matrimônio como sacramento, da obrigatoriedade da confissão e institui o purgatório, torna-se

necessário rediscutir a questão do suicídio.

De acordo com Le Goff (13), o purgatório acrescenta ao cristianismo o conceito de mediano que até então não existia. Quando se

era bom, ganhava-se o paraíso, quando se era mal, o inferno. O purgatório passou a ser um lugar onde se poderia ficar indefini-

damente enquanto se “purgavam” pecados terrenos, mas que podia abrir ao homem as portas tanto do inferno quanto do paraíso;

traz um novo sentido aos atos da vida. O que se faz durante toda a vida se torna importante, pois cada atitude assume relevância

singular no destino pós-morte.

Há um retorno da atenção do sujeito sobre ele mesmo, a avaliação constante, uma busca de melhorias de um espaço interior que

antes não existia. O sujeito pode ser depósito de uma série de coisas boas e ruins e a auto-avaliação e a confissão são meios de

ajudar o sujeito a agir de modo a conquistar o céu, ainda que via purgatório. É uma personificação do julgamento final. Para

manter certa coerência, o suicídio continua sendo considerado um pecado hediondo, mas agora existe a possibilidade de a vida

pregressa do sujeito evidenciar que ele estava “tomado pelo demônio”, enlouquecido.

A relativização do pecado, na preocupação em contrapô-lo ao restante da vida do sujeito, abrindo a possibilidade dele expiar sua

culpa no purgatório, se estende também ao suicídio. Esta questão se insere nos tribunais, trazendo a possibilidade de uma

“loucura” do suicida. Torna-se mister compreender, como afirma Veneu (18), a sanidade ou loucura do suicida para determinar se

foi uma decisão racional de tirar a própria vida – passível de punição – ou se foi um ato induzido pelo demônio, pela loucura – o

que absolve o suicida.

Estas discussões se tornaram mais eficazes séculos após terem iniciado. Até o século XVIII a maioria dos suicidas era ainda

acusado de pronto, sem qualquer averiguação. Somente após o século XVIII é que se iniciam processos intrincados de

investigação e a família tem o direito de lutar para provar a doença do suicida, sua loucura, ou sua possessão. Isto aconteceu

após a Revolução Francesa, quando as condenações são proibidas e a Igreja se torna mais tolerante, não aplicando punições a

quem cometeu suicídio num momento de loucura ou se o indivíduo se arrepende diante da morte do ato que cometeu. (5)

Contudo, mudanças importantes se deram entre os séculos XII e XVIII.

A própria palavra “suicídio” é um termo que surge apenas no século XVII, passando a ser mais utilizado a partir de 1734, no auge

do Iluminismo, em escritos dos abades Prévost e Desfontaines. (3) Ao que parece a primeira utilização do termo data de 1642 por

Sir Thomas Browne, mas o termo era raro o bastante para não aparecer na edição de 1755 do, na época famoso, Dicionário do

Dr. Johnson. Antes disto, as palavras utilizadas eram derivativos de palavras como assassinato, homicídio e destruição: auto-

assassinato, auto-homicídio e autodestruição, ou então morte voluntária. (1)

Prof. Yúdice Andrade 11

É, pois, a Igreja que dispara as novas ponderações a respeito do suicídio, pois insere um paradigma que muda a noção do

homem. Por outro lado as avaliações dos magistrados sobre os suicídios cometidos buscavam determinar o grau de insanidade

ou de delinqüência do suicida. Se ele era avaliado como louco, seria inocentado do assassinato de si mesmo – e seus bens eram

restituídos à sua família. Se fosse considerado culpado, sem apresentar loucura, era um criminoso, sendo seus bens

propriedades do Estado. Sobre isto Alvarez (1) traz uma citação de um satirista do século XVIII que ilustra o caminho que esta

discussão acabou tomando:

Ao ler diários oficiais, um estrangeiro pode ser naturalmente levado a imaginar que somos o povo mais lunático que existe no

mundo.Quase todos os dias nos informam que o tribunal de inquérito de mortes suspeitas abriu sessão para deliberar sobre o

corpo de algum miserável suicida e chegou ao veredicto de demência. É fato muito bem sabido, contudo, que o inquérito não foi

feito para averiguar o estado mental do falecido , mas, sim, o estado de sua fortuna e família. A lei de fato determina que aquele

que se mata propositalmente deve ser tratado como um bruto e ser negada as cerimônias de enterro. Mas entre centenas de

lunáticos a granel eu nunca soube que tal sentença tivesse sido aplicada, a não ser contra um pobre sapateiro que se enforcou na

própria barraca. Um pobre diabo sem vintém que não deixou dinheiro bastante nem sequer para custear as despesas do funeral

pode ficar de fora do adro da Igreja. Mas matar-se com uma pistola elegantemente ornamentada ou com uma espada de punho

feita em Paris qualifica o distinto proprietário a uma morte súbita, um pomposo funeral e um monumento a enumerar suas virtudes

na abadia de Westminster.

Entre os séculos XII e XVIII o que mantém viva a discussão sobre suicídio é a produção intelectual e literária. Dante, no século

XIV, em sua Divina Comédia, tece severa crítica aos suicidas, colocando-os quase no fundo do inferno, atormentados

eternamente. Quase contemporâneo a ele, Thomas More (15) escreveu Utopia em 1516. Nesta obra afirma que a morte

voluntária, desde que autorizada pelas autoridades, é um dos costumes da república ideal, mas se não tiver autorização deve ser

retaliada de modo similar à proposta cristã.

Michel Montaigne publica Ensaios, em 1580, onde coloca que “a morte voluntária é a mais bela. Nossa vida depende da vontade

de outrem; nossa morte, da nossa. Em nenhuma coisa, mais do que nesta, temos liberdade para agir” (14) . Parece que o autor

coloca a finitude da vida com desprendimento e coragem, se desvinculando da perspectiva cristã, colocando o sujeito como

responsável pelos seus atos e por sua morte. Aqui se percebe mais uma mudança na compreensão do suicídio, sua inovação

está em pôr a discussão sobre o suicídio com um enfoque para a consciência individual, enquanto árbitro legítimo da escolha

entre a vida e a morte, coisa que não se admitia até então, sempre delegando esta responsabilidade à Igreja ou ao Estado.

Shakespeare (1564-1616) tem sua obra pontuada de comentários suicidas como em Hamlet e Otelo, além do suicídio máximo

romântico de Romeu e Julieta. Hamlet chega mesmo a demonstrar pensar os motivos para a Igreja condenar o auto-assassinato,

pois poderia se libertar das tormentas que sofria. É sabido que o autor não apenas conhecia mais apreciava Montaigne e muitas

discussões que apresenta sobre a moralidade versus a consciência individual sobre o suicídio podem ser um reflexo direto desta

amizade.

John Donne (8) escreve a obra mais polêmica de todas – Biathanatos. Escrito entre 1607 e 1608, Donne não tem coragem de

publicar seu trabalho, mas o mantém escondido até que, depois de sua morte, seu filho lance a primeira edição em 1647. É, em

resumo, uma tese de que o suicídio não pode ser um pecado. Uma obra que vai contra a condenação religiosa ao suicídio, Donne

coloca que a vontade de morrer é algo natural e inerente ao ser humano, é muito mais honroso tirar a própria vida em situações

de sofrimento, pois assim se manteria o mais essencial de si. Numa tentativa de se fazer julgamentos, decide-se, a partir de

circunstâncias de tempo, lugar e pessoas envolvidas, o valor da ação suicida. (18) Parece que aí se tem a primeira tentativa de se

considerar as condições sociais e culturais como determinantes de um comportamento, pois atualmente não se deve pensar em

suicídio sem compreender o contexto no qual ele ocorre e as motivações individuais que levam uma pessoa a se suicidar.

O INÍCIO DA DISCUSSÃO CIENTÍFICA SOBRE O SUICÍDIO

A crescente discussão sobre sanidade/insanidade no século XVIII teve reflexos imediatos nas ciências da época, ultrapassando o

âmbito religioso e jurídico aos quais se circunscrevia. A medicina inicia uma trajetória de construção destes “limites mentais” e a

discussão cresce até englobar o suicídio.

Os estudos científicos se iniciaram no século XIX e o marco histórico na discussão científica sobre o suicídio é o livro de Emile

Durkheim(9), intitulado O Suicídio e subtítulo Um estudo sociológico (publicado pela primeira vez em 1897), que deixava clara a

perspectiva deste autor. Sua questão remetia às condições sociais que produziam tamanho desespero e não mais à moralidade

do ato. Examinando as taxas de suicídio em diferentes países, o autor as relaciona ao “grau de coesão social” em diferentes

culturas e grupos. Sua definição de suicídio é ainda utilizada não apenas ispsis literis, mas principalmente como referência, como

lembra Feijó: (10) “toda morte resulta imediatamente de um ato positivo ou negativo, realizado pela própria vítima, sabedora de

que deveria produzir este resultado”.

Ele diferencia o suicídio da tentativa sem êxito e se propõe, dentro de uma análise sociológica, a distinguir tipos de suicídio. Sua

classificação é a matriz para classificações posteriores e alguns autores afirmam ser impossível considerar o suicídio sem levar

em conta a questão sociológica levantada por Durkheim. De acordo com Durkheim (9), existem 3 tipos fundamentais de suicídio.

O egoístico seria aquele em que o indivíduo perdeu o sentido de integração com o seu grupo social e procura a morte. O suicídio

anômico é observado entre indivíduos vivendo numa sociedade em crise, na qual faltam padrões de ordem e de comportamento

costumeiros. Por fim, o suicídio altruísta é aquele no qual o indivíduo sacrifica sua vida pelo bem do grupo, refletindo a influência

de mecanismos de identificação grupal.

Tentando não julgar moralmente o suicídio, mas sim conhecê-lo e tecer considerações com o máximo de neutralidade possível,

Durkheim é responsável por abrir o caminho para o desenvolvimento de estudos sobre o suicídio dentro das diferentes vertentes

do conhecimento, tanto sociológico quanto psicológico, médico e antropológico.

CONCLUSÃO

Ao que parece, as discussões atuais sobre o suicídio nas civilizações envolvem a influência da cultura, dos valores e da moral

religiosa. Observam-se diferenciações entre a forma de lidar e de se encarar o suicídio entre as sociedades orientais e ocidentais,

por exemplo. As primeiras, desde seus primórdios aceitavam e até valorizavam os suicidas. O grande exemplo são os Harakiris,

cujo primeiro registro é de 1170, ficando marcante a atuação dos Kamikases durante a II Guerra Mundial. Para o povo japonês o

suicídio tinha um grande significado, pois, vencendo o medo da morte, o samurai destacava-se das outras classes. Hoje em dia, o

Prof. Yúdice Andrade 12

suicídio é considerado como uma forma de se recuperar a honra perdida. Uma especulação, bastante arriscada (mas não de todo

infundada); talvez os atuais homens-bomba que envolvem seus corpos com explosivos tenham se inspirado nas práticas dos

samurais japoneses. Com diferenças de objetivos, matam-se a si e aos outros não por recuperar sua honra, mas para fomentar a

guerra. Já nas sociedades ocidentais tanto o suicídio, quanto a morte são temas negados e deixados de lado. Algumas

características destas culturas demonstram a dificuldade de se encarar a morte e o suicídio, por exemplo, através do culto ao

corpo. O individualismo faz com que as pessoas não se envolvam afetivamente e não se ajudem mutuamente para que não

tenham que sofrer com a perda de alguém querido. Há uma grande perturbação nas sociedades ocidentais quando se fala em

morte e suicídio. Um exemplo foi o suicídio em massa que ocorreu nos Estados Unidos, em 1978, quando centenas de pessoas

se mataram, seguindo a orientação de Jim Jones, provavelmente um fanático religioso que acreditava ser Deus. (7)

Desta breve retomada histórica sobre o suicídio, constata-se que a sua compreensão, as formas de encará-lo e até puni-lo

apresentam um forte vínculo com o momento social em que está inserido, devendo ser considerados detalhes que vão desde o

método empregado até a sua motivação.

Ao longo dos tempos, percebe-se diferentes formas de se encarar o suicídio, em algumas culturas mais permissivas e outras mais

proibitivas. Hoje, existem uma série de restrições, principalmente religiosas, perante o ato suicida; isto se deve ao momento

histórico atual. Acredita-se que a função e a interpretação do suicídio em cada época e em cada cultura foi determinante para o

que vemos e pensamos sobre isso atualmente. A partir de um resgate histórico é possível compreender melhor as ações

humanas atuais, compreender as diferenças culturais, morais e religiosas que tornam o mundo tão diverso e tão rico.

Entender mais sobre a concepção atual de suicídio é ir além do sujeito singular que renuncia à vida. Conhecer o suicídio implica

não apenas conhecer o suicida, sua vida, seus pensamentos, desejos e angústias. Implica também e principalmente conhecer o

meio em que vive: grupos e sociedade. Implica mais ainda em buscar encontrar as meadas que unem estas perspectivas, os

pontos de junção que constituem a sociedade como tal, os homens como tais, e o suicídio como tal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1- ALVAREZ, A. O Deus Selvagem: um estudo do suicídio. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

2- ALVES, E.S. Medicina legal e Deontologia. Curitiba, 1965.

3- BOTEGA, N. J. Suicídio e Tentativa de Suicídio. In: Lafer, B. et alli. Depressão no Ciclo da Vida. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

4- BROMBERG, M.H.P.F.; KOVÁCS, M.J.; CARVALHO, M.M.M.J. & CARVALHO, V.C. Vida e Morte: Laços da Existência. Casa do Psicólogo,

1996.

5- CASSORLA, R.M.S. O que é suicídio. São Paulo: Abril Cultural – Brasiliense, 1985.

6- CASSORLA, R.M.S. Do suicídio: estudos brasileiros. Campinas: Papirus, 1991.

7- DIAS, M.L. O suicida e as mensagens de adeus. In: Cassorla, R.M.S. Do suicídio: estudos brasileiros. Campinas: Papirus, 1991.

8- DONNE, J. BIATHANATOS. London/Toronto: Associated University Press, 1984.

9- DURKHEIM, E. O suicídio. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.

10- FEIJÓ, M. Suicídio: entre a razão e a loucura.São Paulo: Lemos Editorial, 1998.

11- FRAZER, J.G. The Golden Bough. Londres, edição resumida, 1960. Tradução de Fabiana Silva.

12- GUILLON, C. & LE BONNIEC, Y. Suicídio: Modo de usar. São Paulo: EMW Editores, 1984.

13- LE GOFF, J. La naissance du purgatoire. Paris, Guillimard, 1981.

14- MONTAIGNE, M.E. Ensaios. São Paulo: Abril Cultural, 1972 (Os Pensadores, XI).

15- MORE, T. A Utopia. São Paulo: Abril Cultural, 1972 (Os Pensadores X).

16- PRATS, L. Aspectos culturais do suicídio. Revista da Associação Portuguesa. Psicologia – Morte e Suicídio. Vol. V, nº 2. Lisboa: 1987.

17- RUESCH, H. No país das sombras longas. Rio de Janeiro: Editora Record,1974.

18- VENEU, M.G. Ou Não Ser. Brasília: Editora UnB, 1994.

Prof. Yúdice Andrade 13

Potrebbero piacerti anche

- Processo Penal II: Fases, Formas e CitaçãoDocumento23 pagineProcesso Penal II: Fases, Formas e CitaçãoWilianDouglasNessuna valutazione finora

- Certidão de JulgamentoDocumento4 pagineCertidão de JulgamentoTacio Lorran SilvaNessuna valutazione finora

- Estado e Direito Não Se ConfundemDocumento8 pagineEstado e Direito Não Se ConfundemSementes VairãoNessuna valutazione finora

- Peça 2Documento16 paginePeça 2janderson12Nessuna valutazione finora

- O Conceito de Homem, Pessoa e Ser Humano Sob As Perspectivas Da Antropologia Filosófica e Do Direito...Documento10 pagineO Conceito de Homem, Pessoa e Ser Humano Sob As Perspectivas Da Antropologia Filosófica e Do Direito...EmersonsbNessuna valutazione finora