Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Ayres - Sujeito, Intersubjetividade e Práticas de Saúde

Caricato da

Eduardo VieiraDescrizione originale:

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

Ayres - Sujeito, Intersubjetividade e Práticas de Saúde

Caricato da

Eduardo VieiraCopyright:

Formati disponibili

A

R

T

I

G

O

A

R

T

I

C

L

E

63

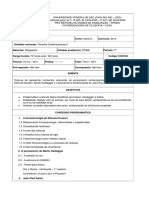

Sujeito, intersubjetividade e prticas de sade

Subject, intersubjectivity, and health practices

1

Departamento de

Medicina Preventiva da

Faculdade de Medicina da

Universidade de So Paulo.

Av. Dr. Arnaldo 455,

2

o

andar, sala 2.220

01246-903 Cerqueira

Csar So Paulo SP.

jrcayres@usp.br

Jos Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres

1

Abstract This article discusses the concept of

subject as used in health practices. The under-

lying thesis is that the predominant concept of

subject in the health field is not in keeping with

the values and premises currently orienting the

renewal of health concepts and practices, which

defend the relational, pragmatic, and recon-

structive nature of subjective identities as op-

posed to the individualistic, a priori, and ob-

jectified approach prevailing in practice in the

health sector. This reflection leads to the de-

fense of changes in health practices, based on

interrelated theoretical/philosophical twists:

a) as a priority, replace the notion of subject

with that of contexts of intersubjectivity, in the

construction of categories for knowledge and

intervention; b) subsume the interest in the

technical control of diseases within the broad-

er idea of practical success in projects for hu-

man happiness, in defining goals for interven-

tion; c) transformation of care, in the attitude

orienting the set of actions focused on indi-

viduals health.

Key words Health practices, Subject, Inter-

subjectivity, Care

Resumo Neste artigo se discute o conceito de

sujeito utilizado nas prticas de sade. Parte-se

da tese de que a concepo de sujeito predomi-

nante no pensamento sanitrio no est em

sintonia com valores e pressupostos que orien-

tam as principais propostas de renovao de

conceitos e prticas de sade na atualidade.

Defende-se o carter relacional, pragmtico e

reconstrutivo das identidades subjetivas, con-

tra o carter individualista, apriorstico e ob-

jetificado prevalente nas prticas do setor. Des-

dobra-se desta reflexo a defesa de transfor-

maes das prticas de sade, com base em

giros terico-filosficos, relacionados entre

si: a) secundarizao da idia de sujeito em fa-

vor da idia de contextos de intersubjetividade,

na construo de categorias para o conheci-

mento e interveno; b) subsuno do interes-

se pelo controle tcnico das doenas na idia

mais abrangente de sucesso prtico de projetos

de felicidade humana, na definio das finali-

dades da interveno; c) transformao do

cuidado, na atitude orientadora do conjunto

das aes voltadas para a sade das pessoas.

Palavras-chave Prticas de sade, Sujeito,

Intersubjetividade, Cuidado

A

y

r

e

s

,

J

.

R

.

C

.

M

.

64

Eu sou o que vejo de mim em sua face. Eu sou

porque voc . (Provrbio da tradio Zulu

frica do Sul)

Perigo e oportunidade:

o contexto da reflexo

comum ouvirmos falar da crise da sade; em

particular, da crise da sade pblica. Alguns

falam de crise econmica, outros de crise do

modelo assistencial, outros ainda de crise pa-

radigmtica. A profuso de novas, ou renova-

das, propostas de produo de conhecimento,

de organizao dos servios ou do desenvol-

vimento da assistncia so evidncias prticas

da inquietao e necessidade de reviso que

surgem nos discursos mais genricos sobre a

tal crise. Propostas recentes, como sade da

famlia, vigilncia sade, promoo da sa-

de, suporte social, reduo de vulnerabilida-

de, conceituao positiva de sade, so evidn-

cias de que no podemos dizer que vivemos

exatamente um perodo de normalidade das

prticas de sade tomando de emprstimo

a consagrada expresso kuhniana (Kuhn, 1989).

Com efeito, parece fazer j parte do senso

comum do campo da sade a percepo de que

vivemos um momento crtico e dessa per-

cepo mesma que parte a proposta de refle-

xo deste ensaio, mais especificamente da di-

menso filosfico-conceitual dessa crise, da

chamada crise paradigmtica.

Mas partiremos de uma percepo de cri-

se que no exatamente aquela mais preva-

lente no senso comum, a de problema, destrui-

o, pessimismo. A prpria prodigalidade de

novas propostas j indica que, em perodos de

crise, se h uma forte percepo de limites, de

esgotamento de padres at ento tidos como

os melhores ou aceitveis, h tambm uma

perspectiva de renovao, de criao. Parece

muito sbio, nesse sentido, o tradicional simbo-

lismo do I Ching, quando representa crise com

dois hexagramas, indicando simultaneamente

perigo e oportunidade. Tambm na crise da

sade podemos ver perigo e oportunidade.

As oportunidades, como j foi dito acima,

esto a fartamente colocadas nas novas pro-

postas em discusso e aplicao: o SUS ga-

nhando novo mpeto com as propostas dos

Programas de Sade da Famlia (PSF); a aten-

o primria recuperando seu prestgio, eclip-

sado durante dcadas por uma aposta exces-

sivamente hospitalocntrica; discusses de

quadros como o da vulnerabilidade ou da pro-

moo da sade resgatando, em mais um re-

nascimento da fnix mdico-sanitria (Men-

des-Gonalves, 1994), a importncia das rela-

es entre sade e relaes sociais.

Os perigos no so to evidentes, mas an-

dam de braos dados com as oportunidades.

O mais central entre eles parece ser o das ideo-

logias vazias, no sentido genrico com que o

marxismo, especialmente, se referiu s idias

que nos imobilizam, que nos mantm estti-

cos, em sua aparncia de movimento e trans-

formao. Vcios ideolgicos podem fazer das

propostas de PSF, to somente, um rearranjo

poltico-institucional de um mesmo sistema

de sade ainda extremamente excludente do

ponto de vista social, limitado em seus impac-

tos tecnolgicos e perverso na perspectiva eco-

nmica; podem fazer das propostas de promo-

o da sade um nova forma de manter a aten-

o primria numa posio marginal orga-

nizao da assistncia sade e reiterar a equi-

vocada compreenso de seu modo de ao co-

mo uma tecnologia simplificada; podem fa-

zer da vulnerabilidade apenas um jargo da

moda, obstaculizando a riqueza de relaes

que podem ser estabelecidas entre a epidemio-

logia, as cincias humanas e as cincias bio-

mdicas para a construo de conceitos e es-

tratgias preventivas mais ricas e eficazes.

Nesse momento de crise, o grande norte

passa a ser, ento, explorar ao mximo as pos-

sibilidades abertas renovao e manter dis-

tanciadas as paralisantes deformaes ideol-

gicas. E como faz-lo? No h antdoto mgi-

co, sabemos. De um lado, a expanso das opor-

tunidades abertas pela crise depende da ao

e do compromisso, amalgamados por uma so-

lidariedade social pacientemente construda

pela interao democrtica. De outro lado, co-

mo sentinela da constante e verdadeira abertu-

ra democrtica desse processo de construo,

a reflexo crtica que no pode ser negligen-

ciada. Para isso nos serve a teoria; esse o sen-

tido de qualquer empreendimento filosfico

na contemporaneidade (Habermas, 1989).

sob essa perspectiva mesma que se pretende

somar a contribuio deste ensaio.

Situando-nos, ento, no mbito da crise

paradigmtica e na perspectiva da reflexo cr-

tica, pensamos ser o momento oportuno pa-

ra revisitarmos filosoficamente um elemento

conceitual que est no centro das mais pro-

gressistas proposies no campo da sade na

atualidade: a noo de sujeito.

O lugar do sujeito nas prticas de sade

Nos dicionrios de filosofia, o substantivo su-

jeito est relacionado a muitos diferentes sig-

nificados, dependendo do sentido em que apa-

rece, que vai do puramente gramatical ao me-

tafsico (Runes, 1985; Lalande, 1993). No pla-

no em que nos interessa aqui, vamos estar fa-

lando de sujeito como o ser real, considera-

do como algo que tem qualidades ou exerce

aes (Lalande, 1993); ... que existe no s

em si, mas para si, e que, no se limitando a ser

objeto, visvel de fora ou delimitado por con-

tornos lgicos, apenas tem a sua verdadeira

realidade ao contribuir para se fazer a si mes-

mo, a partir, sem dvida, de uma natureza da-

da e segundo exigncias intimamente sofridas,

mas por meio de um devir voluntrio e uma

conquista pessoal (Idem, idem). Esta nos pa-

rece ser a concepo mais pregnante de sujei-

to nos discursos da sade, especialmente do

campo da sade coletiva, legado da forte in-

fluncia hegelo-marxiana no pensamento sa-

nitrio brasileiro.

H dois tpicos fundamentais onde encon-

tramos esse sujeito de traos hegelianos em

nossos discursos. O primeiro relativo iden-

tidade dos destinatrios de nossas prticas; ao

ser autntico, dotado de necessidades e valo-

res prprios, origem e assinalao de sua si-

tuao particular. desse sujeito que falamos

quando nos comprometemos a conhecer ou

atender s reais necessidades de sade da po-

pulao, surrado jargo de nosso campo. O

segundo tpico relativo ao transformado-

ra, o sujeito como o ser que produz a histria,

o responsvel pelo seu prprio devir. disso

que falamos quando desejamos que aqueles a

quem assistimos tornem-se sujeitos de sua pr-

pria sade, outra surrada expresso, de que cer-

tamente cada um de ns j fez uso alguma vez.

Ora, encontrar os sujeitos, esses seres au-

tnticos, com suas necessidades e valores, ca-

pazes de produzir coisas e transformar sua

prpria histria, est no centro de todas as

propostas renovadoras acima apontadas. Mas

ser que temos refletido suficientemente so-

bre essa categoria to central a essas propos-

tas? Ser essa concepo de sujeito, que temos

usado to acriticamente, adequada aos valo-

res que tm norteado nossos mpetos de reno-

vao? Muito particularmente no campo da

preveno, onde talvez ainda mais do que no

campo do tratamento ou da reabilitao, se

cobra a presena do sujeito na orientao de

C

i

n

c

i

a

&

S

a

d

e

C

o

l

e

t

i

v

a

,

6

(

1

)

:

6

3

-

7

2

,

2

0

0

1

65

nossas intervenes, ser essa concepo de

sujeito verdadeiramente produtiva?

A tese que se quer aqui defender a de que

no, a concepo de sujeito predominante no pen-

samento sanitrio no est em sintonia com os

principais valores e pressupostos que o orientam

hegemonicamente na atualidade. Dois ncleos

de significao implcitos nessa concepo de

sujeito parecem-nos problemticos, nesse sen-

tido. O primeiro a idia de permanncia, de

mesmidade, que reside no mago desse sujei-

to-identidade, esse que igual a si mesmo atra-

vs dos tempos, que faz a si mesmo a partir de

uma natureza dada, moldada por um devir

voluntrio, uma conquista pessoal. O segun-

do a idia de produo em que se apia o su-

jeito-agente da histria. O ser histrico o ser

produtor, aquele que introduz ou melhora coi-

sas ou idias para o progresso da vida humana.

O que se quer defender aqui uma revi-

so, com base em j slidos desenvolvimentos

da filosofia contempornea (Ricoeur, 1991;

Habermas, 1990; Rorty, 1994; Gadamer, 1996),

que leve subsuno dessa concepo de sub-

jetividade (subjetividade querendo denotar

aqui simplesmente o ato ou estado de ser sujei-

to), em uma conceituao mais rica. Uma con-

ceituao de subjetividade em que a idia de

permanncia, associada dimenso identit-

ria, seja substituda pela de contnua recons-

truo de identidades e a idia de produo,

relacionada dimenso transformadora, seja

abarcada pela noo mais ampla de sucesso

prtico, que pode ou no passar pela produ-

o de bens. Voltaremos mais adiante a essas

mudanas. Cabe, antes, chamar a ateno pa-

ra o fato de que ambas as passagens dependem

de que superemos tambm os pressupostos so-

lipsistas e fundamentalistas que permanecem

na base de nossa concepo mais habitual de

sujeito, por mais que no nos demos conta dis-

so. Dependem de que pensemos muito mais

em intersubjetividade que em subjetividade,

que consideremos, em outras palavras, o car-

ter imediatamente relacional e irremediavel-

mente contingente de nossas identidades e histo-

ricidades como indivduos e grupos.

Uma metfora para a (inter)

subjetividade que somos

Em um antigo texto seu, o filsofo sulista Er-

nildo Stein (1976) fazia referncia a uma ale-

goria utilizada por Kant, na crtica da razo

A

y

r

e

s

,

J

.

R

.

C

.

M

.

66

pura, que pouca ateno recebera na literatu-

ra filosfica desde sua publicao, mas que lhe

parecia muito fecunda: a alegoria do vo da

pomba. Stein chama a ateno para o fato de

que o que mais lhe impressionara na alegoria

eram certas possibilidades interpretativas que,

admitia, no eram exatamente aquelas a que

Kant recorreu no seu uso original. O mesmo

ocorre aqui. O texto de Stein nos alertou pa-

ra a fecundidade da alegoria kantiana, a qual,

no entanto, ser utilizada aqui com propsi-

tos bem diferentes da inteno de discutir a

metafsica, tal como aparece na obra original,

ou a questo da finitude e da transcendncia,

veio explorado por Stein. Nos interessa aqui

perceber como, na metfora do vo da pom-

ba, possvel identificar elementos represen-

tativos de uma viso de sujeito mais fecunda

do que aquela que nos legou a filosofia mo-

derna do sujeito. Diz o texto:

A leve pomba, enquanto, em seu livre vo,

corta o ar cuja resistncia sente, poderia imagi-

nar que ainda mais sucesso teria no vcuo

O vo sonhador da pomba pode ser toma-

do como uma vigorosa metfora do ato iden-

tificador, da atribuio de predicados aos di-

ferentes momentos da experincia que nos faz

constituir, simultaneamente, nossos mundos

e ns mesmos (Heidegger, 1995). Ela remete

ao processo de construo de identidades que

nos indica uma inexorvel dialtica de negar

construindo/construir negando, to difcil de

expor em palavras e to claramente expressa

na metfora kantiana.

Interessa-nos particularmente um aspec-

to fundamental dessa dialtica: o lugar do su-

jeito, esse ser pensante que, ao atribuir predi-

cados ao mundo, identifica a si prprio. Inte-

ressa-nos a experincia de resistncia que faz

surgir esses sujeitos como presenas reais. Tro-

que-se o vo da pomba pela histria humana,

a resistncia do ar pela presena inexorvel do

outro e entenderemos a tese que sustenta o

presente ensaio: no existe o sujeito individual,

ou, antes, que aquilo que aprendemos a tratar

como indivduo, o sujeito, no menos nem

mais que um sonho de individualidade nas-

cido da experincia vivida de no estarmos so-

zinhos, de sermos sempre e imediatamente o

outro de cada um (Ricoeur, 1991).

a partir dessa resistncia do outro fora

de ns que nos identificamos. a alteridade

vivida que nos leva a atribuir a ns mesmos o

predicado de indivduo. In-dividuu, o que no

se pode dividir, o que permanece coeso. Mas

se do outro que vem a resistncia; se so sem-

pre diferentes os predicados que, ao atribuir-

mos a terceiros, nos identificam, ento essa

permanncia no pode ser mesmidade (o

mesmo), mas ipseidade (pelo mesmo) (Ri-

coeur, 1991). Isto , o que permanece no tem-

po no sempre um e mesmo predicado que

nos define como sujeitos, mas uma auto-dife-

renciao que se afirma a cada vez que reco-

nheo um outro, o que leva Heidegger (1995)

a distinguir a individualidade/eu da indivi-

dualidade/si. Esta ltima guarda o sentido for-

te de sujeito, de subjetividade. Segundo Hei-

degger, o eu refere-se ao ntico, ao ente, ao

existencirio; o si refere-se ao ontolgico, ao

ser, ao existencial. Segundo esse filsofo, esta-

remos falando verdadeiramente de sujeito

quando nos referimos a essa identidade-si, ao

Eu que a cada vez meu.

Mas as ambies deste ensaio no vo to

longe at a ontologia, nem haveria competn-

cia e espao para isso aqui. O que se busca com

esta hermenutica da metfora kantiana da

pomba que a revisita nossa concepo in-

gnua de sujeito nos ajude a construir refern-

cias conceituais mais fecundas para o campo

da sade. Ficamos todos impressionados com

os alcances ainda to limitados das prticas de

sade, especialmente daquelas que, no nosso

jargo, dependem de que o outro assuma sua

condio de sujeito da prpria sade, como

o caso principalmente nas prticas preven-

tivas. Mas j estamos em condies de afirmar

agora que, se num plano mais ideolgico re-

clamamos a presena de um sujeito/si, na nos-

sa prtica discursiva cotidiana estamos o tem-

po todo trabalhando com a concepo de um

sujeito/eu que na perspectiva aqui adotada,

nem poderia ser rigorosamente chamado de

sujeito). Tratamos o sujeito como ncleo indi-

vidual e permanente de produo de coisas

identidades, artefatos como mesmidade, por-

tanto. Com isso o transformamos em mais um

objeto no mundo. Ao perder de vista, em nos-

sos conceitos e prticas, a ipseidade dos sujei-

tos, tornamo-nos menos capazes de chegar ao

mago dos processos mais vivos de sua consti-

tuio como tal. Assim, escapam-nos, parado-

xalmente, as mais ricas possibilidades de par-

ticipar da construo de identidades e de for-

talecer o poder transformador de indivduos

e grupos no que se refere sade.

A metfora kantiana nos aponta trs as-

pectos que talvez nos ajudem a reconstruir

nossa idia de sujeito de modo mais fecundo

C

i

n

c

i

a

&

S

a

d

e

C

o

l

e

t

i

v

a

,

6

(

1

)

:

6

3

-

7

2

,

2

0

0

1

67

para as prticas de sade: o aspecto relacional,

o aspecto existencial e o aspecto pragmtico.

O aspecto relacional encontra-se expresso,

na alegoria da pomba, na indissociabilidade de

ar e asa para a idia de vcuo. Nada aparente-

mente mais antagnico que vcuo e resistncia,

e no entanto da experincia da segunda que

se projeta a idia da primeira. dessa vivn-

cia substantivamente relacional resistncia

sempre de algo a algo, do ar asa do pssaro,

no caso que nasce o predicado vazio, que

cria identidades simultaneamente para o ser

voante, que a pomba, e seu mundo de preen-

chimentos vividos e vcuos sonhados.

O aspecto relacional remete ao segundo

o aspecto existencial, expresso pelo detalhe de

que a experincia da resistncia s relaciona

o ser pomba sua condio voante e ao seu

mundo de resistncias e vazios porque, no di-

zer da alegoria, a pomba pode imaginar voar

no vcuo, porque a pomba sonha. porque ela

um ser, no um ente, no sentido heidegge-

riano, que surge um sujeito e seu mundo.

porque sonha, porque deseja, e quando dese-

ja, que o acontecer da resistncia contra suas

asas leva a pomba a conceber e construir ps-

saros, asas, vos e espessuras no espao.

Por fim, o aspecto pragmtico. que o so-

nho da pomba tem uma origem muito clara

na metfora kantiana. ela o ato de voar. De

fato, no seno em ato que a pomba se pe

a sonhar com o vazio. E note-se que a partir

de, e contra, o ato de voar, no sentido existen-

cirio, plasma-se o vo como ato existencial,

isto , no exato momento em que constri uma

idia de sucesso para seu vo, o qual se encon-

tra mais alm, na virtualidade de um espao

sem resistncia, que a pomba faz-se pomba.

tratando de vencer a resistncia do ar que

ela efetivamente voa, e permanece pomba na

diversidade dos cenrios que percorre voan-

do. No sentido existencirio, o vcuo seria sua

impossibilidade mesma de ser pssaro, de na-

da lhe serviria suas asas no vcuo, mas em sen-

tido existencial s enquanto mantm em ato

o sonho de vencer a resistncia do ar que a

pomba segue voando, que segue sendo pssaro.

Cabe aqui um importante parntese. No-

te-se que o sucesso do vo no vcuo desig-

na uma idia reguladora, um mvel moral, dis-

tinguindo-se nisso da idia de xito tcnico,

do alcance de fins determinados segundo cer-

tos meios preestabelecidos. Quando Kant se

refere ao suposto sucesso, est apontando pa-

ra um desfecho que transcende a pura obje-

tualidade. O saber que se dirige ao xito tc-

nico constri objetos, enquanto o saber na di-

reo do sucesso existencial o que constitui

sujeitos (Gadamer, 1996) e a esse tipo de rea-

lizao que a alegoria faz meno. Esse aspec-

to muito importante para a compreenso do

giro filosfico aqui defendido. Como j indica-

do acima, subsumir a idia de xito tcnico,

ou de produo de artefatos, na de sucesso exis-

tencial parte fundamental desse giro.

De nossa hermenutica da alegoria do vo

da pomba podemos extrair, em sntese, trs

concluses bsicas.

1) Subjetividade no mesmidade, ipsei-

dade, sempre relao, intersubjetividade.

2) O sentido existencial dessa relao

configurado como um encontro desejante com

a circunstncia o ato de se colocar diante do

Outro e engendrar as compossibilidades de

ambos e seu mundo compartilhado.

3) O que move o encontro desejante dos

sujeitos e seu mundo no se traduz de modo

restrito ao xito tcnico, mas refere-se a um

sucesso, a uma situao que se traduz por feli-

cidade, o que abarca tambm, e especialmen-

te, dimenses ticas e estticas.

Intersubjetividade, dilogo

e prticas de sade

De posse da arquitetnica conceitual acima,

podemos agora nos aventurar a campos de

prticas mais concretos onde ns, humanos,

nos reconhecemos sujeitos. O melhor termo

aqui esse mesmo: reconhecer. A forma ver-

bal expressa a origem pragmtica, a ao. A

voz reflexiva remete natureza existencial da

subjetividade, o ser-a heideggeriano, que

engendra mutuamente o mundo e o seu sujei-

to. Finalmente, o prefixo re indica que a iden-

tidade subjetiva da ordem da ipseidade, da

identidade/si, isto , de uma identidade cons-

truda a cada vez, a cada experincia de encon-

tro com o outro.

Mas socorramo-nos ainda um pouco mais

da rica metfora kantiana. Entre ns, huma-

nos, qual o correspondente do ar, de cuja re-

sistncia promana a experincia do si, do mun-

do e do sonhar, na metfora? Essa parece ser

uma questo fulcral, que nos poder condu-

zir das alturas abstratas do vo kantiano ilu-

minao de nossas prticas de sade. Isto por-

que o ar o elemento central da experincia

que liga entre si o relacional, o existencial e o

A

y

r

e

s

,

J

.

R

.

C

.

M

.

68

pragmtico na alegoria da pomba. No caso de

seres humanos de carne e osso, qual a expe-

rincia que pe cada um em contato com o

outro, levando-o a reconhecer a si mesmo a

cada vez e sempre?

possvel que haja muitas respostas para

essa pergunta, mas no parece restar muita

dvida de que um dos mais poderosos meios

desse mtuo engendramento de sujeitos e

mundos a linguagem. da linguagem que

vem a resistncia fundamental que nos pe

em presena do outro. Heidegger (1995) j

afirmara que a linguagem a morada do ser.

Gadamer (1996) completou: o ser que pode

ser compreendido (leia-se compreender-se)

linguagem.

Ora, assim como o ar no ganha existn-

cia como mundo enquanto no experimen-

tado pela pomba como resistncia ao vo, tam-

bm a linguagem s existe como em ato (Ha-

bermas, 1988). E o que esse ato, criador de su-

jeitos e seus mundos na e pela linguagem, que

nos faz experimentar o que somos no encon-

tro com o que no somos, seno dilogo? Po-

demos ento afirmar que sujeitos so dilogos.

Esse modo de ver a questo nos leva a rever

com profundo desconforto a atitude to di-

fundida entre ns, profissionais da sade, de

buscar estabelecer um dilogo com os indiv-

duos ou populaes em favor dos quais que-

remos dispor nossos talentos e competncias

profissionais. Desconforto porque, se anali-

sarmos com cuidado, vamos verificar que

quando pensamos em estabelecer um dilo-

go ignoramos o dilogo no qual j estamos

imersos. No se trata apenas de uma questo

formal de linguagem, mas de uma experin-

cia concreta que reiteramos com pouca den-

sidade de crtica: o fato de que desconsidera-

mos o universo de resistncias que, ao mesmo

tempo, nos ope e aproxima desse outro a que

chamamos, de modo to revelador, de nossas

populaes-alvo. como se houvesse entre su-

jeito-profissional de sade e sujeito-popula-

o um vazio. como se cada sujeito sasse,

de repente, de seu nicho individual, de sua mes-

midade, e fosse em alguma arena neutra, des-

de sempre existente, desde antes de ns, para se

encontrar e buscar a sade.

Assim, nossa limitada capacidade de alcan-

ar o acalentado ideal de que as pessoas se tor-

nem sujeitos de sua prpria sade sempre

interpretada pela pobre verso de um fracas-

so. Fracasso nosso em comunicar, ou das pes-

soas em compreender e aderir s nossas pro-

postas. E a verso do fracasso nos mantm

imobilizados, ou quase. Na melhor das hipte-

ses repetimos, com alguma cosmtica remo-

deladora, as velhas estratgias mobilizadoras.

Na pior delas simplesmente desistimos. O que

deixamos de fazer lidar positivamente com

a alteridade revelada no desencontro; deixa-

mos de colocar em questo porque o grande

e imperceptvel dilogo que j vnhamos man-

tendo torna to inoperante esse pequeno di-

logo particular que quisemos operar, porque

esse pequeno dilogo to ineficaz.

O que aconteceria se mudssemos de pers-

pectiva? Assumamos que o que importa para

nossas aspiraes mdico-sanitrias a inter-

subjetividade com que experimentamos esse

campo de prticas. Esse giro ir exigir de ns,

sem dvida, um esforo nada pequeno de re-

construo. A obra de Habermas, um dos mais

importantes tericos dessa constituio dia-

lgica das subjetividades, poder talvez nos

socorrer nesse mister. Tome-se, por exemplo,

os trs planos fundamentais por meio dos

quais, segundo este autor, realizam-se e vali-

dam-se os processos dialgicos em geral, quais

sejam, o da correo normativa, o da verdade

proposicional e o da autenticidade expressiva

(Habermas, 1988).

Segundo Habermas, o sucesso de um dis-

curso em realizar efetivo dilogo apia-se em

trs nveis de validao intersubjetiva: a) na

aceitao, por parte do interlocutor, de que o

projeto de mundo e de vida que orienta esse

discurso (ou o que temos chamamos de en-

contro desejante das circunstncias) corre-

to desde um ponto de vista tico, moral, pol-

tico; b) na proposio de enunciados aceit-

veis intersubjetivamente como expresso da

realidade, isto , de que se trata de fatos que

so tidos como verdadeiros por ambas as par-

tes; e c) na sua capacidade de expressar auten-

ticamente a perspectiva subjetiva daquele que

profere o discurso. No ser difcil verificar as

razes do problema a que nos referamos aci-

ma. Basta comear pelo plano de validao

normativa desses discursos.

O sentido de correo que norteia nossos

discursos est fundamentalmente relaciona-

do utopia do conhecimento/controle das

doenas. H que se perguntar: possvel ima-

ginar compartilhamento entre ns, profissio-

nais, e as populaes-alvo quanto a esse hori-

zonte normativo? H, efetivamente, um hori-

zonte normativo comum quando nos dirigi-

mos s pessoas orientados por essa perspecti-

C

i

n

c

i

a

&

S

a

d

e

C

o

l

e

t

i

v

a

,

6

(

1

)

:

6

3

-

7

2

,

2

0

0

1

69

va de controle? Esse controle pode realmente

mover esses sujeitos em seus encontros dese-

jantes?

Claro que no se deve diminuir em nada a

importncia do controle da doena, seja de

sintomas, da patognese, da infeco ou de

epidemias. Mas deve ser revista sua exclusivi-

dade como critrio normativo de sucesso das

prticas de sade. J foi dito aqui que a dimen-

so pragmtica da constituio de (inter)sub-

jetividades caracterizada por fazer-se sem-

pre acompanhar pelo mvel de um sucesso

prtico. Ora, se examinarmos com ateno o

sucesso que, independente do quanto o per-

cebamos e o desejemos, tem orientado nossas

prticas, veremos que ele se confunde flagran-

temente com xito tcnico. Mas, como tam-

bm j foi ressaltado, xito tcnico e sucesso

prtico no so eventos intercambiveis; ori-

ginam-se e destinam-se a esferas relativamen-

te distintas da experincia. O xito tcnico re-

fere-se, sem dvida, a um sucesso, mas um su-

cesso em relao a um como fazer. No faz

parte de suas aptides definir os qu fazer.

Por isso to mais fcil definir o que preve-

nir agravos do que o que seja promover sade.

Ns, efetivamente, no temos nos pergun-

tado, quando dialogamos sobre sade, sobre

o que sonham as pessoas (ns mesmos) para

a vida, para o bem viver, para a sade. Afinal,

qual o nosso sonhado vcuo, quando esta-

mos lidando com cada um dos diferentes obs-

tculos que encontramos nossa sade? Sem

nos dedicarmos conseqentemente a esta re-

flexo, ficamos condenados negatividade da

doena para definir sade, e ao conhecimento

de suas regularidades para saber como con-

trol-las.

Examinemos, nesse sentido, o exemplo do

conceito epidemiolgico de risco. O conceito

de risco emergiu desde meados do sculo co-

mo um dos mais influentes discursos nos di-

logos contemporneos da sade (Ayres, 1997).

Ele atingiu essa posio privilegiada em fun-

o do seu impressionante sucesso em trs ta-

refas simultneas. Em primeiro lugar, ele per-

mitiu estender a traduo da doena para alm

dos limites do corpo. Um fator ambiental qual-

quer, por sua associao probabilstica com

um certo agravo sade, j pode ser visto co-

mo um dano, mesmo antes disto se materiali-

zar no corpo. Mais que isso, e o que funda-

mental, fez retornar ao plano da individuali-

dade do corpo suas propostas de interveno,

pois em relao a fenmenos aferveis no in-

divduo que o fator ambiental tem seu carter

de risco estabelecido. sobre o balano indi-

vidual dessas associaes que recair predo-

minantemente a gesto do risco.

Em segundo lugar, o conceito de risco foi

capaz de realizar essa extenso ambiental do

raciocnio patognico atravs de um rigoroso

manuseio de regularidades, trabalhando pro-

dutivamente com um tipo determinado e rele-

vante de saber como: sempre que... ento...,

na proporo de x encontra-se y. Alm desse

tipo de inferncia possibilitar um rigoroso

controle cientfico, responde muito bem s ne-

cessidades de produo farta de tecnologias

para a interveno.

Por fim, a abordagem do risco retraduz

continuamente a interpretao de seus limi-

tes como necessidade de um saber como ain-

da mais rigoroso, isto , fazendo coincidir to-

da idia de sucesso prtico com uma infinita

busca de controle tcnico. Se o que se sabe so-

bre uma associao de risco pouco, ou se o

que se sabe no permite intervenes muito

eficazes, parte-se para o controle, mais uma

vez nomolgico, da incerteza, ou para o con-

trole tcnico dos fatores que se associam re-

gularmente ao mau resultado. Sempre a argi-

o sobre o como fazer, raramente sobre o que

se est fazendo.

Mas de fora da epidemiologia surgem, pe-

riodicamente, questionamentos sobre o sen-

tido de seus constructos. Limites decorrentes

da sua restrio dimenso tcnica de suces-

so prtico foram recentemente experimenta-

dos, por exemplo, com a ecloso da epidemia

de HIV/AIDS. Por circunstncias prprias

epidemia, tornou-se visvel at onde iam os

desejveis xitos tcnicos das estratgias de co-

nhecimento/interveno apoiadas no concei-

to de risco e onde comeavam exigncias de

sucesso que iam para alm dos seus domnios.

A AIDS flagrou na prtica o fato de que o con-

trole de uma epidemia constitui para os sujei-

tos afetados ou afetveis por ela um horizon-

te normativo muito borrado perto daqueles

que orientam, por exemplo, a experincia da

sexualidade.

nesse contexto que o conceito de vulne-

rabilidade, por exemplo, oriundo do campo

dos direitos humanos, adentra o campo da

sade (Mann & Tarantola, 1996). Ele no ou-

tra coisa que uma tentativa de ampliar seus

horizontes normativos. A idia de sucesso pr-

tico que lhe instrui orienta-se para um ntido

deslocamento de horizontes normativos, bus-

A

y

r

e

s

,

J

.

R

.

C

.

M

.

70

cando a subsuno do ideal de controle da

doena no de respeito e promoo dos direi-

tos humanos (Ayres et al., 1999; Frana Jr. et

al., 2000).

Desnecessrio dizer que a proposta de des-

locamento trazida pelo quadro da vulnerabi-

lidade ainda tem muito o que amadurecer pa-

ra que sua validao intersubjetiva atinja uma

dimenso tal que a torne uma referncia po-

sitiva para o campo da sade, como de resto

ocorre com as propostas mais ambiciosas de

PSF, promoo da sade, vigilncia sade

etc. Tal processo de construo de validade

tambm depender, por outro lado, de mu-

danas nas demais esferas de validao do dis-

curso sanitrio. A necessidade de nos limitar-

mos ao objeto do presente ensaio impede-nos

de explor-las mais amplamente aqui. Deixe-

se apenas o registro de que a resistncia a um

paroxismo tecnicista do horizonte normativo

dos discursos sanitrios implica, necessaria-

mente, rever tambm o cientificismo que do-

mina seus regimes de validade proposicional.

Com efeito, se tratamos de subsumir o con-

trole das doenas em concepes de sucesso

que no se deixam traduzir por tarefas tcni-

cas apenas, se a felicidade almejada por nos-

sas intervenes em sade se obriga a dialo-

gar com interesses de natureza esttica, emo-

cional, moral etc., ento os constructos cient-

ficos de inspirao positivista no sero sufi-

cientes para dar conta da encomenda. Claro

que no se trata de abolir a cincia do mbito

desses regimes, mas de resgatar a dignidade de

outros tipos de sabedoria na construo das

verdades teis para a construo da sade, des-

de os conhecimentos acadmicos no-nomo-

lgicos, como a filosofia, o direito e certos ra-

mos das cincias humanas, at as diversas sa-

bedorias prticas transmitidas secularmente

nas diversas tradies culturais.

Seguindo o mesmo raciocnio, no pode-

mos imaginar que os cdigos com os quais ex-

perimentamos e construmos intersubjetiva-

mente nossas identidades possam permane-

cer fora de questo. Se queremos enriquecer o

dilogo, preciso cuidar que sua matria-pri-

ma acompanhe essa ambio, preciso refletir

sobre nossa linguagem. Nesse sentido, um dos

maiores desafios que se nos colocado como

partcipes do dilogo sanitrio superar as

barreiras lingsticas que o jargo tcnico in-

terpe a uma autntica interao entre profis-

sionais e populao. Boaventura Santos (1989)

j nos chamava a ateno para a necessidade

desse movimento de reconstruo das pontes

lingsticas entre o mundo da tecnocincia e

o senso comum.

No campo da sade, especialmente, isso

urgente. Sem essas pontes lingsticas no po-

der haver compartilhamento de horizontes

normativos entre os tcnicos e o pblico. Esse

desencontro sempre fonte de restries ao

dilogo, em qualquer campo, mas em alguns

essa restrio pode ser at mais tolervel. Dian-

te de um aparelho de TV funcionando, para

dar um exemplo caricato, pequeno mesmo

o interesse em fundir os horizontes normati-

vos dos tecnocientistas da eletrnica e dos te-

lespectadores. Quando, porm, se trata de pres-

crever comportamentos, formas de vida, inter-

venes sobre o corpo ou a mente das pessoas,

certamente j no se poder dizer o mesmo.

O cuidado e o compartilhamento

de horizontes na construo da sade

Para finalizar a reflexo, caber uma ltima

palavra sobre o carter da interveno mesma

em sade. Na perspectiva de aberturas lings-

ticas, pluralidade de saberes vlidos e norma-

tividades de natureza no tecnicista, fica evi-

dente que preciso enriquecer tambm a con-

cepo de interveno que estabelece e justi-

fica os dilogos que travamos no campo da

sade. Curar, tratar, controlar tornam-se pos-

turas limitadas. Todas estas prticas supem,

no fundo, uma relao esttica, individualiza-

da e individualizante, objetificadora, enfim,

dos sujeitos-alvo de nossas intervenes. Lem-

bremo-nos da pomba de Kant. No era ape-

nas um xito tcnico, mas um sucesso prtico

mais abrangente que a subjetivava. Tambm

aqui estamos chamando de sujeito algo mais

rico que o agente ou o objeto de uma ao tc-

nica. Estamos falando de um norte prtico, ne-

cessariamente tcnico, mas tambm inexora-

velmente tico, afetivo, esttico. Quando esses

dois sujeitos o(s) sujeito(s) profissional(is)

de sade e o(s) sujeito(s) pessoa(s)-alvo das

aes de sade se constituem um diante do

outro, naturalmente que um processo de obje-

tivao e objetificao est colocado. H uma

tcnica que justifica e estabelece a presena de

um diante do outro. Mas se tudo o que diza-

mos acima for verdadeiro, ento essa presen-

a, para que justifique mesmo a utilidade des-

ta tcnica particular, cobrar elementos que

vo exigir dela muito mais que a produo e

C

i

n

c

i

a

&

S

a

d

e

C

o

l

e

t

i

v

a

,

6

(

1

)

:

6

3

-

7

2

,

2

0

0

1

71

a manipulao de objetos (Schraiber, 1997; Ay-

res, 2000).

Por isso, cuidar, no sentido de um tratar

que seja, que passa pelas competncias e ta-

refas tcnicas, mas no se restringe a elas, en-

carna mais ricamente que tratar, curar ou con-

trolar aquilo que deve ser a tarefa prtica da

sade coletiva. Nesse sentido, a metfora de

Kant nos envia de Heidegger. A leve pomba

nos leva em suas asas alegoria do Cuidado.

que Heidegger, no seu clssico Ser e tempo,

utiliza uma antiga alegoria de Higino sobre o

cuidado como metfora para a fundamenta-

o de sua ontologia existencial. Essa alegoria

tambm nos serve perfeitamente para eluci-

dar o que queremos dizer quando distingui-

mos cuidar de tratar, curar ou controlar. Ve-

jamos o que diz a alegoria:

Certa vez, atravessando um rio, Cuidado viu

um pedao de terra argilosa: cogitando, tomou

um pedao e comeou a lhe dar forma. Enquan-

to refletia sobre o que criara, interveio Jpiter.

Cuidado pediu-lhe que desse esprito forma de

argila, o que ele fez de bom grado. Como Cui-

dado quis ento dar seu nome ao que tinha da-

do forma, Jpiter proibiu e exigiu que fosse da-

do seu nome. Enquanto Cuidado e Jpiter dis-

putavam sobre o nome, surgiu tambm a Terra

(tellus) querendo dar o seu nome, uma vez que

havia fornecido um pedao do seu corpo. Os dis-

putantes tomaram Saturno como rbitro. Sa-

turno pronunciou a seguinte deciso, aparente-

mente eqitativa: Tu, Jpiter, por teres dado o

esprito, deves receber na morte o esprito e tu,

Terra, por teres dado o corpo, deves receber o

corpo. Como porm foi o Cuidado quem primei-

ro o formou, ele deve pertencer ao Cuidado en-

quanto viver (Heidegger, 1995).

Note-se que a vontade de sucesso, que a

pomba kantiana representa como o mvel da

construo de identidades subjetivas, revela-

se na alegoria de Higino como a substncia

mesma dessas identidades. Cuidar querer,

fazer projetos, moldar a argila.Querer o atri-

buto e o ato do ser. Cuidar sustentar no tem-

po, contra e a partir da resistncia da matria,

uma forma simplesmente humana de ser. Mas

igualmente soprar o esprito, isto , ver que

essa forma no seja pura matria suspensa no

tempo (mesmidade), mas um ser que perma-

nente trata de ser, um ente que se quer (ipsei-

dade).

Se transpomos a mesma idia de cuidado

para o plano mais concreto das prticas de sa-

de, vemos permanecer intacto o seu contedo

fundamental, o seu significado mais relevante.

Cuidar da sade de algum mais que cons-

truir um objeto e intervir sobre ele. Para cui-

dar h que se considerar e construir projetos;

h que se sustentar, ao longo do tempo, uma

certa relao entre a matria e o esprito, o cor-

po e a mente, moldados a partir de uma for-

ma que o sujeito quer opor dissoluo, iner-

te e amorfa, de sua presena no mundo. Ento

foroso saber qual o projeto de felicidade

que est ali em questo, no ato assistencial,

mediato ou imediato. A atitude de cuidar no

pode ser apenas uma pequena e subordinada

tarefa parcelar das prticas de sade. A atitu-

de cuidadora precisa se expandir mesmo pa-

ra a totalidade das reflexes e intervenes no

campo da sade. Como aparece ali, naquele

encontro de sujeitos no e pelo ato de cuidar,

os projetos de felicidade, de sucesso prtico,

de quem quer ser cuidado? Que papel temos

desempenhado ns, os que queremos ser cui-

dadores, nas possibilidades de conceber essa

felicidade, em termos de sade? Que lugar po-

demos ocupar na construo desses projetos de

felicidade que estamos ajudando a conceber?

So diversos, interligados e complexos os

giros apontados aqui: de sujeito para intersub-

jetividades; de controle tcnico para sucesso

prtico; de tratar para cuidar. A grande tare-

fa, uma vez compartilhada a necessidade des-

ses giros, saber como faz-los no nosso coti-

diano. Pode parecer demasiado ambiciosa a

tarefa, excessivamente trabalhosa e ampla.

verdade. Mas, quanto a isso, h ainda um ele-

mento na metfora kantiana que no parece

nem um pouco negligencivel. Trata-se de um

aspecto mais esttico que lgico na alegoria

da pomba. a liberdade de voar. o livre vo

da leve pomba que nos encanta e envolve, pe-

la maravilhosa sensao que nos transmite ao

esprito de potncia na fragilidade, de abertu-

ra de horizontes e busca de sonhos. Por que,

ento, no buscarmos nessa poderosa esttica

de liberdade a inspirao e a fora para res-

ponder a seu irresistvel convite filosfico?

A

y

r

e

s

,

J

.

R

.

C

.

M

.

72

Referncias bibliogrficas

Ayres JRCM 1997. Sobre o risco: para compreender a epi-

demiologia. Hucitec, So Paulo.

Ayres JRCM 2000. Cuidado: tecnologia ou sabedoria

prtica? Interface Comunicao, Sade, Educao.

6(1):117-20.

Ayres JRCM; Frana Jnior I; Calazans GJ; Saletti Filho

HC 1999. Vulnerabilidade e preveno em tempos

de AIDS, pp. 49-72. In Barbosa RM; Parker RG. Se-

xualidades pelo avesso: direitos, identidade e poder.

IMS/UERJ-Editora 34, Rio de Janeiro-So Paulo.

Frana Jnior I; Ayres JRCM; Calazans GJ 2000. Sade

coletiva: um dilogo possvel e necessrio. Anais

VI Congresso Brasileiro de Sade Coletiva. Salvador,

(mimeo).

Gadamer HG 1996. Verdad y mtodo: fundamentos de

una hermenutica filosfica. Sgueme, Salamanca.

Habermas J 1988. Teora de la accin comunicativ. I/II.

Taurus, Madri.

Habermas J 1989. Conscincia moral e agir comunicati-

vo. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro.

Habermas J 1990. Pensamento ps-metafsico: estudos

filosficos. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro.

Heidegger M 1995. Ser e tempo I. Vozes, Petrpolis.

Kuhn TS 1989. A estrutura das revolues cientficas.

Perspectiva, So Paulo.

Lalande A (ed.) 1993. Vocabulrio tcnico e crtico da

filosofia. Martins Fontes, So Paulo.

Mann J, Tarantola DJM 1996. AIDS in the world II. Ox-

ford University Press, Nova York.

Mendes Gonalves RB 1994. Tecnologia e organizao

social das prticas de sade: caractersticas tecnolgi-

cas do processo de trabalho na rede estadual de cen-

tros de sade de So Paulo. Hucitec, So Paulo.

Ricoeur P 1991. O si mesmo como um outro. Papirus,

Campinas.

Rorty R 1994. Contingncia, ironia e solidariedade. Pre-

sena, Lisboa.

Runes DD (ed.) 1985. Diccionario de filosofa. Grijalbo,

Barcelona.

Santos BB 1989. Introduo a uma cincia ps-moder-

na. Graal, Rio de Janeiro.

Schraiber LB 1997. No encontro da tcnica com a ti-

ca: o exerccio de julgar e decidir no cotidiano do

trabalho em medicina. Interface Comunicao,

Sade, Educao. 1(1):123-40.

Stein E 1976. Melancolia: ensaios sobre a finitude do pen-

samento ocidental. Movimento, Porto Alegre.

Potrebbero piacerti anche

- Jean-Paul SartreDocumento11 pagineJean-Paul SartreMariana Sant'AnnaNessuna valutazione finora

- Claude Geffré - Como Fazer Teologia - Paulinas, 1989Documento329 pagineClaude Geffré - Como Fazer Teologia - Paulinas, 1989Geka SkafNessuna valutazione finora

- Kierkegaard Nietzsche e Heidegger - o PeDocumento334 pagineKierkegaard Nietzsche e Heidegger - o PeJoao Inacio Bezerra da silva100% (7)

- Plantão PsicológicoDocumento46 paginePlantão PsicológicoAlex Lima100% (1)

- A teoria hermenêutica de Paul RicoeurDocumento10 pagineA teoria hermenêutica de Paul RicoeurVinícius Santos100% (1)

- Daseinanalyse e Esquizofrenia Um Estudo Na Obra de Medard Boss by Ida Elizabeth CardinalliDocumento179 pagineDaseinanalyse e Esquizofrenia Um Estudo Na Obra de Medard Boss by Ida Elizabeth CardinalliFranciele Almeida100% (1)

- Filha Mãe Avó e Puta PDFDocumento100 pagineFilha Mãe Avó e Puta PDFEduardo VieiraNessuna valutazione finora

- MAY, Rollo - Origens e Significado Do Movimento Existencial em Psicolog PDFDocumento28 pagineMAY, Rollo - Origens e Significado Do Movimento Existencial em Psicolog PDFPaulo TylerNessuna valutazione finora

- Desigualdades sociais: classe, raça, gênero e estratificação no BrasilDocumento18 pagineDesigualdades sociais: classe, raça, gênero e estratificação no BrasilEduardo VieiraNessuna valutazione finora

- A Republica Dos Bons Sentimentos - MafessoliDocumento128 pagineA Republica Dos Bons Sentimentos - MafessoliLeonardo Izoton Braga100% (1)

- História do pensamento existencial e fenomenológicoDocumento7 pagineHistória do pensamento existencial e fenomenológicoVerônica MoraesNessuna valutazione finora

- Envelhecimento e Saude Da Pessoa Idosa. Politicas e Programas..Documento42 pagineEnvelhecimento e Saude Da Pessoa Idosa. Politicas e Programas..Eduardo VieiraNessuna valutazione finora

- Escritos Sobre Arte - AlmandradeDocumento140 pagineEscritos Sobre Arte - AlmandradePaloma Costa0% (1)

- Identidade e diferença em HeideggerDocumento10 pagineIdentidade e diferença em HeideggerRicardo AndradeNessuna valutazione finora

- Feijoo e Mattar - A Fenomenologia Como Metodo de InvestigacaoDocumento7 pagineFeijoo e Mattar - A Fenomenologia Como Metodo de InvestigacaoHelderSouzaNessuna valutazione finora

- Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva: Uma Teoria Dialógica Do DireitoDocumento122 pagineHermenêutica Jurídica Heterorreflexiva: Uma Teoria Dialógica Do DireitoWálber Araujo CarneiroNessuna valutazione finora

- Max Weber - A Ciência Como VocaçãoDocumento36 pagineMax Weber - A Ciência Como VocaçãoCamila Damasceno100% (2)

- O Olhar Fenomenológico-Existencial Sobre o Adoecimento Psíquico ContemporâneoDocumento69 pagineO Olhar Fenomenológico-Existencial Sobre o Adoecimento Psíquico ContemporâneoThianaAntunesNessuna valutazione finora

- Verdade e Método - GadamerDocumento22 pagineVerdade e Método - GadamerGabriel Begalli100% (1)

- Controle Frequencia Supervisao Academica PMMB v2 2017Documento1 paginaControle Frequencia Supervisao Academica PMMB v2 2017Eduardo VieiraNessuna valutazione finora

- Sumário de termos anatômicos e médicosDocumento58 pagineSumário de termos anatômicos e médicosCarlos Roberto Souza Souto67% (3)

- Eugenio VilacaDocumento23 pagineEugenio VilacaEduardo VieiraNessuna valutazione finora

- Sistema Único de Saúde Coleção para Entender A Gestão Do SUSDocumento224 pagineSistema Único de Saúde Coleção para Entender A Gestão Do SUSNayara CaunetoNessuna valutazione finora

- Diretrizes Úlcera Péptica 2003Documento12 pagineDiretrizes Úlcera Péptica 2003Josafá Diniz Araujo FilhoNessuna valutazione finora

- planejaSUS Livro 1a6 PDFDocumento322 pagineplanejaSUS Livro 1a6 PDFTanya MCNessuna valutazione finora

- Medicina Preventiva - AroucaDocumento197 pagineMedicina Preventiva - AroucaRuth Vargas GonzalesNessuna valutazione finora

- Manual de Cuidados PaliativosDocumento208 pagineManual de Cuidados PaliativosKIRA1999Nessuna valutazione finora

- Acolhimento ColetivoDocumento14 pagineAcolhimento Coletivo021288Nessuna valutazione finora

- Michel Foucaut e Heidger A Terceira Margem de Um RioDocumento20 pagineMichel Foucaut e Heidger A Terceira Margem de Um RioMarcelo GomesNessuna valutazione finora

- Alberto Vivar Flores - A Antropologia em Friedrich NietzscheDocumento11 pagineAlberto Vivar Flores - A Antropologia em Friedrich NietzscheFilosofemaNessuna valutazione finora

- TCC Pós FinalDocumento15 pagineTCC Pós FinalMaria ClaraNessuna valutazione finora

- Filosofia Contemporanea II 2015Documento4 pagineFilosofia Contemporanea II 2015Virgílio Manuel Algema AlgemaNessuna valutazione finora

- EBOOK - Psicologia Fenomenolgica e Sade - Teoria e PesquisaDocumento202 pagineEBOOK - Psicologia Fenomenolgica e Sade - Teoria e PesquisaManuela LeiteNessuna valutazione finora

- Conceitos Fundamentais de Hermenêutica FilosóficaDocumento43 pagineConceitos Fundamentais de Hermenêutica Filosóficafacediro100% (1)

- Badiou Manifesto Pela FilosofiaDocumento82 pagineBadiou Manifesto Pela FilosofiaFrederico Pessoa50% (2)

- Do Grego Antigo Ao Portugues ContemporâneoDocumento22 pagineDo Grego Antigo Ao Portugues ContemporâneoMargarida Da Conceição EspiguinhaNessuna valutazione finora

- Francisco Suarez A Metafisica Na Aurora Da Modernidade PDFDocumento14 pagineFrancisco Suarez A Metafisica Na Aurora Da Modernidade PDFWilliam Dias de AndradeNessuna valutazione finora

- A Identidade NarrativaDocumento11 pagineA Identidade NarrativalucasmerloNessuna valutazione finora

- Atividade Discursiva MPP Existencial HumanistaDocumento3 pagineAtividade Discursiva MPP Existencial HumanistaMaria GóesNessuna valutazione finora

- JaussDocumento22 pagineJaussRafael Dias100% (2)

- Anais do XX Simpósio de Filosofia Moderna e Contemporânea da UNIOESTEDocumento605 pagineAnais do XX Simpósio de Filosofia Moderna e Contemporânea da UNIOESTEmsilva_822508Nessuna valutazione finora

- Faubion Ética Do ParentescoDocumento26 pagineFaubion Ética Do Parentescoclaudia.vdevianaNessuna valutazione finora

- Cuidado e Formação em HeideggerDocumento137 pagineCuidado e Formação em HeideggerThiago Sobreira MarquesNessuna valutazione finora