Documenti di Didattica

Documenti di Professioni

Documenti di Cultura

Apostila de Filosofia - 2da Parte - Prof. Laerte Moreira Dos Santos

Caricato da

Mauricio SabinoCopyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Segnala questo documentoCopyright:

Formati disponibili

Apostila de Filosofia - 2da Parte - Prof. Laerte Moreira Dos Santos

Caricato da

Mauricio SabinoCopyright:

Formati disponibili

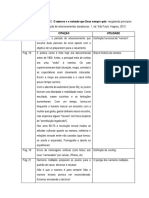

TICA E POLTICA

- Apostila de Filosofia para o 2 semestre de 2001 -

Prof. Laerte Moreira dos Santos

Agosto de 2001

TICA E POLTICA

1 - MAQUIAVEL: A POLTICA COMO ELA (Do livro: Maquiavel: a poltica como ela , Maria Tereza Sadek, FTD, 1996) 1.1 Voc sabe com quem est falando? As cenas a seguir no tm um cenrio fixo. Podem se passar no Brasil, nos Estados Unidos, na Frana, no Japo ou em qualquer outra parte. Tambm no tm ou no precisam ter um tempo previamente demarcado; podem ter ocorrido em 1930, 1950, 1980, 1990, ou ainda estar por acontecer. O que importa, independentemente do lugar ou do tempo, que descrevem fatos familiares. A carapua pode ser vestida por polticos existentes ou fictcios. Mas a mscara , de toda forma, reconhecvel. Ela personifica uma imagem bastante difundida da atividade poltica. A plausibilidade e freqncia com que se repte tm levado muitas pessoas a se afastar da vida pblica e muitas outras a dizer que no tm interesse pela poltica, considerando esta atividade quase desprezvel. Alguns, imersos numa viso realista, mas no menos influenciada pelo comportamento de tantos polticos, podero chegar a sustentar: "ora, isso a poltica!". Valem quaisquer meios apra obter ou apra permanecer no poder. CENA 1 Vspera de eleies. Dois candidatos disputam voto a voto a preferncia do eleitorado. Pesquisas de opinio indicam um empate tcnico. De repente, uma notcia explode nos meios de comunicao: um dos concorrentes acusado de ter forado sua ex-companheira a fazer um aborto e de ter uma filha ilegtima. Esse poltico, visto at ento como de reputao ilibada, perde votos. Sabe-se depois que a cena foi montada, que a mulher recebeu dinheiro para sustentar tais acusaes. CENA 2 A equipe governante perde apoio popular. A cada dia surgem novas acusaes de verbas desviadas, a inflao cresce e o desemprego atinge altos ndices. A oposio, ao contrrio, cresce em prestgio. Quando tudo indicava que o grupo do governo vivia seus ltimos dias, revelado um plano de golpe, encabeado pelos crticos do governo. Evoca-se, inclusive, a descoberta de documentos secretos, nos quais estariam traadas aes para assassinar os principais membros do governo. Com essa justificativa, so tomadas vrias medidas de exceo que reforam o poder dos governantes: o Congresso fechado e as prximas eleies so adiadas; lideranas de oposio so perseguidas e presas; a imprensa censurada; intervm-se em sindicatos, substituindo-se as lideranas mais ativas; entidades estudantis so vigiadas, atividades poltico-partidrias so estritamente controladas. Tudo isso com o apoio da populao, que passa a sustentar o governo e seus atos de fora. Algum tempo depois, toda a maquinao descoberta - o suposto golpe havia sido planejado no interior do prprio governo, com a inteno de garantir o apoio popular e de enfraquecer a oposio. CENA 3 Vrios polticos so focalizados, num jogo de flashes. Um, para conseguir obter apoio para suas propostas, passa a cortejar seus adversrios e a menosprezar seus tradicionais amigos. Seus discursos e seu comportamento so irreconhecveis se comparados com os do passado, quando iniciou sua carreira poltica. Outro poltico, sem formao religiosa, mas sabedor de quanto os eleitores prezam prticas religiosas, passa a freqentar missas e a comungar, dizendo-se fervoroso devoto da padroeira da cidade.

Um terceiro poltico abraa desconhecidos, distribui ambulncias, manda telegramas parabenizando por aniversrios, freqenta festas populares. Na intimidade, longe dos refletores, sabido seu desprezo e desconforto no contato com polticos do interior e com o povo. Outro garante em seus discursos ser um defensor dos pobres e oprimidos e que sua honestidade habilitao como o verdadeiro representante das causas populares. Entretanto, descobre-se que, desviando verbas destinadas construo de escolas e hospitais, comprou fazendas, uma bela manso, construiu poos em suas propriedades, adquiriu iates e avies. CENA 4 Uma conveno partidria convocada com o objetivo de escolher o prximo candidato da agremiao s eleies gerais. Um dos postulantes, para garantir a sua indicao, manda elaborar dossis contra os concorrentes e impede a chegada de convencionais que votaro contra a sua indicao.

1.2 O importante levar vantagem? Desta vez as personagens so homens e mulheres em situaes tpicas do mundo do trabalho, do dia-adia ou da vida domstica. A condio sexual pouco importa. Os papis so intercambiveis, podendo ser desempenhados por homens ou mulheres. O que conta o comportamento. A poca - passado, presente ou futuro - em que os fatos ocorrem tambm irrelevante. As cenas podem ser ambientadas como preferir. CENA 1 Uma pessoa, para conseguir uma alta posio em uma empresa, comporta-se de forma desleal em relao a seus colegas de trabalho. Desvia a correspondncia de seu chefe imediato, altera propostas discutidas, revela segredos, levando-o a crer que tais atos devem-se irresponsabilidade ou fraqueza de carter dos que o cercam. CENA 2 Um homem, para conquistar a mulher de seu amigo, faz com que ela acredita que trada, deixando, assim, o terreno livre para suas incurses amorosas. CENA 3 Uma mulher, para conquistar o marido de sua amiga, faz com que ele acredite que trado, deixando, assim, o caminho aberto para seduzi-lo. CENA 4 Uma outra pessoa, para que os filhos permaneam ao seu lado, monta uma srie de artimanhas para afast-los de situaes que os levariam a abandon-la. CENA 5 Vrias gangues controlam a distribuio de drogas na cidade. A luta entre elas provoca uma srie de atos de violncia. Membros so mortos, pairam ameaas no ar. Depois de uma longa seqncia de ataques, todos se sentem intranqilos e a violncia multiplica-se. Ciladas e armadilhas no poupam nem mesmo aqueles que nada tm a ver com o mundo do trfico. Diante de tanto terror, o chefe de uma das

gangues convida os principais participantes das demais apra um encontro em sua casa, onde deveriam fazer um pacto de respeito mtuo. Segundo a sua proposta, a cidade seria dividida em reas, e cada um dos grupos teria o controle de determinadas zonas. O acordo parecia por um ponto final na violncia, garantindo uma razovel parcela de poder para cada uma das gangues. Quando todos concordam com os termos da diviso e comemoram, o dono da casa faz um sinal e entram seus homens. Armados, num s golpe, liquidam todos os visitantes e com eles o suposto pacto de no-agresso mtua. --------------------Diante dessas cenas, poucos fugiram indignao. Alguns, talvez mais calejados, concluiriam: "ora, essa a vida!". Valem quaisquer meios quando se deseja ardentemente um determinado objetivo. Esses procedimentos - retratados no primeiro e no segundo conjunto de cenas - so, no mnimo, prfidos. S um alto senso de realismo permitiria v-los com naturalidade. Naturalidade que decorre muito mais do nmero de vezes em que so praticados do que de qualquer julgamento baseado em princpios. A artimanha, a falsidade, a astcia, o ardil que caracterizam tais tos encontram no linguajar comum um termo que os sintetiza: maquiavlico. Maquiavelismo e maquiavlico so termos que nasceram do nome de um florentino que viveu na segunda metade do sculo XV e primeiras dcadas do XVI, Niccol Machiavelli. Quem foi este homem e por que teve seu nome perpetuado atravs de prticas perversas? RESPONDA A ESTAS PERGUNTAS 1. Entreviste pelo menos 3 pessoas, indagando o que entendem por maquiavelismo e pea que exemplifiquem esse tipo de comportamento. De posse das entrevistas, organize o material em funo do tipo de resposta obtida, distinguindo as que se referem a comportamentos de polticos e as que dizem respeito a comportamentos do universo das relaes privadas. 2. Como voc se posiciona diante da idia expressa na frase: "os fins justificam os meios"? Para se alcanar um determinado objetivo, todos os meios so vlidos? E na poltica? 3. A poltica pode ser regida por valores distintos daqueles que regem a vida privada? Ou, ao contrrio, os mesmos valores deveriam nortear os comportamentos dos homens quer quando eles esto fazendo poltica, quer quando esto em atividades tpicas da vida privada?

1.3 Quem foi Maquiavel e qual a sua filosofia Marilena Chau (Do livro: Filosofia, Marilena Chau, Ed. tica, ano 2000, SP, pg. 200-204) volta dos castelos feudais, durante a Idade Mdia, formaram-se aldeias ou burgos. Enquanto na sociedade como um todo prevalecia a relao de vassalagem - juramento de fidelidade prestado por um inferior a um superior que prometia proteger o vassalo -, nos burgos, a diviso social do trabalho fez aparecer uma outra organizao social, a corporao de ofcio. Teceles, pedreiros, ferreiros, mdicos, arquitetos, comerciantes, etc. organizavam-se em confrarias, em que os membros estavam ligados por um juramento de confiana recproca. Embora internamente as corporaes tambm fossem hierrquicas, era possvel, a partir de regras convencionadas entre seus membros, ascender na hierarquia e, externamente, nas relaes com outras corporaes, todos eram considerados livres e iguais. As corporaes fazem surgir uma nova classe social que, nos sculos seguintes, ir tomar-se economicamente dominante e buscar tambm o domnio poltico: a burguesia, nascida dos burgos. Desde o incio do sculo XV, em certas regies da Europa, as antigas cidades do Imprio Romano e as novas cidades surgidas dos burgos medievais entram em desenvolvimento econmico e social. Grandes rotas comerciais tomam poderosas as corporaes e as famlias de comerciantes enquanto o poderio agrrio dos bares comerciantes, enquanto o poderio agrrio dos bares comea a diminuir.

As cidades esto iniciando o que viria a ser conhecido como capitalismo comercial ou mercantil. Para desenvolv-lo, no podem continuar submetidas aos padres, s regras e aos tributos da economia feudal agrria e iniciam lutas por franquias econmicas. As lutas econmicas da burguesia nascente contra a nobreza feudal prosseguem sob a forma de reivindicaes polticas: as cidades desejam independncia diante dos bares, reis, papas e imperadores. Na Itlia, a redescoberta das obras de pensadores, artistas e tcnicos da cultura greco-romana, particularmente das antigas teorias polticas, suscita um ideal poltico novo: o da liberdade republicana contra o poder teolgico-poltico de papas e imperadores. Estamos no perodo conhecido como Renascimento, no qual se espera reencontrar o pensamento, as artes, a tica, as tcnicas e a poltica existentes antes que o saber tivesse sido considerado privilgio da Igreja e os telogos houvessem adquirido autoridade para decidir o que poderia e o que no poderia ser pensado, dito e feito. Filsofos, historiadores, dramaturgos, retricas, tratados de medicina, biologia, arquitetura, matemtica, enfim, tudo o que fora criado pela cultura antiga lido, traduzido, comentado e aplicado, Esparta, Atenas e Roma so tornadas como exemplos da liberdade republicana. imit-las valorizar a prtica poltica, a vita activa, contra o ideal da vida espiritual contemplativa imposto pela Igreja. Falase, agora, na liberdade republicana e na vida poltica como as formas mais altas da dignidade humana. Nesse ambiente, entre 1513 e 1514, em Florena, escrita a obra que inaugura o pensamento poltico moderno: O prncipe, de Maquiavel. Antes de "O Prncipe" Embora diferentes e, muitas vezes, contrrias, as obras polticas medievais e renascentistas operam num mundo cristo. Isso significa que, para todas elas, a relao entre poltica e religio um dado de que no podem escapar. verdade que as teorias medievais so teocrticas, enquanto as renascentistas procuram evitar a idia de que o poder seria uma graa ou um favor divino; no entanto, embora recusem a teocracia, no podem recusar uma outra idia qual seja, a de que o poder poltico s legtimo se for justo e s ser justo se estiver de acordo com a vontade de Deus e a Providncia divina. Assim, elementos de teologia continuam presentes nas formulaes tericas da poltica. Se deixarmos de lado as diferenas entre medievais e renascentistas e considerarmos suas obras polticas como crists, poderemos perceber certos traos comuns a todas elas: 1. encontram um fundamento para a poltica anterior e exterior prpria poltica. Em outras palavras, para alguns, o fundamento da poltica encontra-se em Deus (seja na vontade divina, que doa o poder aos homens, seja na Providncia divina, que favorece o poder de alguns homens); para outros, encontra-se na Natureza, isto , na ordem natural, que fez o homem um ser naturalmente poltico; e, para alguns, encontra-se na razo, isto , na idia de que existe uma racionalidade que governa o mundo e os homens, torna-os racionais e os faz instituir a vida poltica. H, pois, algo - Deus, Natureza ou razo - anterior e exterior poltica, servindo de fundamento a ela; 2. afirmam que a poltica instituio de uma comunidade una e indivisa, cuja finalidade realizar o bem comum ou justia. A boa poltica feita pela boa comunidade harmoniosa, pacfica e ordeira. Lutas, conflitos e divises so vistos como perigos, frutos de homens perversos e sediciosos, que devem a qualquer preo, ser afastados da comunidade e do poder; 3. assentam a boa comunidade e a boa poltica na figura do bom governo, isto , no prncipe virtuoso e racional, portador da justia, da harmonia e da indiviso da comunidade; 4. classificam os regimes polticos em justos-legtimos e injustos-ilegtimos, colocando a monarquia e a aristocracia hereditrias entre os primeiros e identificando com o os segundos o poder obtido por conquista e usurpao, denominando-o tirnico. Este considerado antinatural, irracional, contrrio vontade de Deus e justia, obra de um governante vicioso e perverso. Em relao tradio do pensamento poltico, a obra de Maquiavel demolidora e revolucionria.

Maquiavlico, maquiavelismo Estamos acostumados a ouvir as expresses maquiavlico e maquiavelismo.. So usadas quando algum deseja referir-se tanto poltica como aos polticos, e a certas atitudes das pessoas, mesmo quando no ligadas diretamente a uma ao poltica (fala-se, por exemplo, num comerciante maquiavlico, numa professora maquiavlica, no maquiavelismo de certos jornais, etc... ). Quando ouvimos ou empregamos essas expresses? Sempre que pretendemos julgar a ao ou a conduta de algum desleal, hipcrita, fingidor, poderosamente malvolo, que brinca com sentimentos e desejos dos outros, mente-lhes, faz a eles promessas que sabe que no cumprir, usa a boa-f alheia em seu prprio proveito. Falamos num "poder maquiavlico" para nos referirmos a um poder que age secretamente nos bastidores, mantendo suas intenes e finalidades desconhecidas para os cidados; que afirma que os fins justificam os meios e usa meios imorais, violentos e perversos para conseguir o que quer; que d as regras do jogo, mas fica s escondidas, esperando que os jogadores causem a si mesmos sua prpria runa e destruio. Maquiavlico e maquiavelismo fazem pensar em algum extremamente poderoso e perverso, sedutor e enganador, que sabe levar as pessoas a fazer exatamente o que ele deseja, mesmo que sejam aniquiladas por isso. Como se nota, maquiavlico e maquiavelismo correspondem quilo que, em nossa cultura, considerado diablico. Que teria escrito Maquiavel para que gente que nunca leu sua obra e que nem mesmo sabe que existiu, um dia, em Florena, uma pessoa com esse nome, fale em maquiavlico e maquiavelismo? A revoluo maquiaveliana Diferentemente dos telogos, que partiam da Bblia e do Direito Romano para formular teorias polticas, e diferentemente dos contemporneos renascentistas, que partiam das obras dos filsofos clssicos para construir suas teorias polticas, Maquiavel parte da experincia real de seu tempo. Foi diplomata e conselheiro dos governantes de Florena, viu as lutas europias de centralizao monrquica (Frana, Inglaterra, Espanha, Portugal), viu a ascenso da burguesia comercial das grandes cidades e sobretudo via a fragmentao da Itlia, dividida em reinos, ducados, repblicas e Igreja. A compreenso dessas experincias histricas e a interpretao do sentido delas o conduziram idia de que uma nova concepo da sociedade e da poltica tornara-se necessria, sobretudo para a Itlia e para Florena. Sua obra funda o pensamento poltico moderno porque busca oferecer respostas novas a uma situao histrica nova, que seus contemporneos tentavam compreender lendo os autores antigos, deixando escapar a observao dos acontecimentos que ocorriam diante de seus olhos. Se compararmos o pensamento poltico de Maquiavel com os quatro pontos nos quais resumimos a tradio poltica, observaremos por onde passa a ruptura maquiaveliana: 1. Maquiavel no admite um fundamento anterior e exterior poltica (Deus, Natureza ou razo). Toda Cidade, diz ele em O prncipe, est originariamente dividida por dois desejos opostos: o desejo dos grandes de oprimir e comandar e o desejo do povo de no ser oprimido nem comandado. Essa diviso evidencia que a Cidade no uma comunidade homognea nascida da vontade divina, da ordem natural ou da razo humana. Na realidade, a Cidade tecida por lutas internas que a obrigam a instituir um plo superior que possa unific-la e dar-lhe identidade. Esse plo o poder poltico. Assim, a poltica nasce das lutas sociais e obra da prpria sociedade para dar a si mesma unidade e identidade. A poltica resulta da ao social a partir das divises sociais; 2. Maquiavel no aceita a idia da boa comunidade poltica constituda para o bem comum e a justia. Como vimos, o ponto de partida da poltica para ele a diviso social entre os grandes e o povo. A sociedade originariamente dividida e jamais pode ser vista como uma

comunidade una, indivisa, homognea, voltada para o bem comum. Essa imagem da unidade e da indiviso, diz Maquiavel, uma mscara com que os grandes recobrem a realidade social para enganar, oprimir e comandar o povo, como se os interesses dos grandes e dos populares fossem os mesmos e todos fossem irmos e iguais numa bela comunidade. A finalidade da poltica no , como diziam os pensadores gregos, romanos e cristos, a justia e o bem comum, mas, como sempre souberam os polticos, a tomada e manuteno do poder. O verdadeiro prncipe aquele que sabe tomar e conservar o poder e que, para isso, jamais deve aliar-se aos grandes, pois estes so seus rivais e querem o poder para si, mas deve aliar-se ao povo, que espera do governante a imposio de limites ao desejo de opresso e mando dos grandes. A poltica no a lgica racional da justia e da tica, mas a lgica da fora transformada em lgica do poder e da lei; 3. Maquiavel recusa a figura do bom governo encarnada no prncipe virtuoso, portador das virtudes crists, das virtudes morais e das virtudes principescas. O prncipe precisa ter virt, mas esta propriamente poltica, referindo-se s qualidades do dirigente para tomar e manter o poder, mesmo que para isso deva usar a violncia, a mentira, a astcia e a fora. A tradio afirmava que o governante devia ser amado e respeitado pelos governados. Maquiavel afirma que o prncipe no pode ser odiado. Isso significa, em primeiro lugar, que deve ser respeitado e temido - o que s possvel se no for odiado. Significa, em segundo lugar, que no precisa ser amado, por isso o faria um pai para a sociedade e, sabemos, um pai conhece apenas um tipo de poder, o desptico. A virtude poltica do prncipe aparecer na qualidade das instituies que souber criar e manter e na capacidade que tiver para enfrentar as ocasies adversas, isto , a fortuna ou sorte; 4. Maquiavel no aceita a diviso clssica dos trs regimes polticos (monarquia, aristocracia, democracia) e suas formas corruptas ou ilegtimas (tirania, oligarquia, demagogia/anarquia), como no aceita que o regime legtimo seja o hereditrio e o ilegtimo, o usurpado por conquista. Qualquer regime poltico - tenha a forma que tiver e tenha a origem que tiver poder ser legtimo ou ilegtimo. O critrio de avaliao, ou o valor que mede a legitimidade e a ilegitimidade, a liberdade. Todo regime poltico em que o poderio de opresso e comando dos grandes maior do que o poder do prncipe e esmaga o povo ilegtimo; caso contrrio, legtimo. Assim, legitimidade e ilegitimidade dependem do modo como as lutas sociais encontram respostas polticas capazes de garantir o nico princpio que rege a poltica: o poder do prncipe deve ser superior ao dos grandes e estar a servio do povo. O prncipe pode ser monarca hereditrio ou por conquista; pode ser todo um povo que conquista, pela fora, o poder. Qualquer desses regimes polticos ser legtimo se for se for uma repblica e no despotismo ou tirania, isto , s legtimo o regime no qual o poder no est a servio dos desejos e interesses de um particular ou de um grupo de particulares. A tradio grega tornou tica e poltica inseparveis, a tradio romana colocou nessa identidade da tica e da poltica na pessoa virtuosa do governante e a tradio crist transformou a pessoa poltica num corpo mstico sacralizado que encarnava a vontade de Deus e a comunidade humana. Hereditariedade, personalidade e virtude formavam o centro da poltica, orientada pela idia de justia e bem comum. Esse conjunto de idias e imagens demolido por Maquiavel. Um dos aspectos da concepo rnaquiaveliana que melhor revela essa demolio encontra-se na figura do prncipe virtuoso. No estudo da tica, a questo central posta pelos filsofos sempre foi: O que est e o que no est em nosso poder? "Estar em nosso poder" significava a ao voluntria racional livre, prpria da virtude, e "no estar em nosso poder" significava o conjunto de circunstncias externas que agem sobre ns e determinam nossa vontade e nossa ao. Esse conjunto de circunstncias que no dependem de ns nem de nossa vontade foi chamado pela tradio filosfica de fortuna.

A oposio virtude-fortuna jamais abandonou a tica e, como esta surgia inseparvel da poltica, a mesma oposio se fez presente no pensamento poltico. Neste, o governante virtuoso aquele cujas virtudes no sucumbem ao poderio da caprichosa e inconstante fortuna. Maquiavel retoma essa oposio, mas lhe imprime um sentido Inteiramente novo. A virt do prncipe no consiste num conjunto fixo de qualidades morais que ele opor fortuna, lutando contra ela. A virt a capacidade do prncipe para ser flexvel s circunstncias, mudando com elas para agarrar e dominar a fortuna. Em outras palavras, um prncipe que agir sempre da mesma maneira e de acordo com os mesmos princpios em todas as circunstncias fracassar e no ter virt alguma. Para ser senhor da sorte ou das circunstncias, deve mudar com elas e, como elas, ser volvel e inconstante, pois somente assim saber agarr-las e venc-las. Em certas circunstncias, dever ser cruel, em outras, generoso; em certas ocasies dever mentir, em outras, ser honrado; em certos momentos, dever ceder vontade dos outros, em alguns, ser inflexvel. O ethos ou carter do prncipe deve variar com as circunstncias, para que sempre seja senhor delas. A fortuna, diz Maquiavel, sempre favorvel a quem desejar agarr-la. Oferece-se como um presente a todo aquele que tiver ousadia para dobr-la e venc-la. Assim, em lugar da tradicional oposio entre a constncia do carter virtuoso e a inconstncia da fortuna, Maquiavel introduz a virtude poltica como astcia e capacidade para adaptar-se s circunstncias e aos tempos, como ousadia para agarrar a boa ocasio e fora para no ser arrastado pelas ms. A lgica poltica nada tem a ver com as virtudes ticas dos indivduos em sua vida privada. O que poderia ser imoral do ponto de vista da tica privada pode ser virt poltica. Em outras palavras, Maquiavel inaugura a idia de valores polticos medidos pela eficcia prtica e pela utilidade social, afastados dos padres que regulam a moralidade privada dos indivduos. O ethos poltico e o ethos moral so diferentes e no h fraqueza poltica maior do que o moralismo que mascara a lgica real do poder. Por ter inaugurado a teoria moderna da lgica do poder como independente da religio, da tica e da ordem natural, Maquiavel s poderia ter sido visto como "maquiavlico". As palavras maquiavlico e maquiavelismo, criadas no sculo XVI e conservadas at hoje, exprimem o medo que se tem da poltica quando esta simplesmente poltica, isto , sem as mscaras da religio, da moral, da razo e da Natureza. Para o Ocidente cristo do sculo XVI, O Prncipe maquiaveliano, no sendo o bom governo sob Deus e a razo, s poderia ser diablico. sacralizao do poder, feita pela teologia poltica, s poderia opor-se a demonizao. essa imagem satnica da poltica como ao social puramente humana que os termos maquiavlico e maquiavelismo designam. 2 - TICA E POLTICA (de Marilena Chau - Extrado de um programa da TV Cultura de So Paulo intitulado: TICA - Anos 90) A Poltica foi uma coisa inventada pelos gregos. Isto no quer dizer que antes dos gregos, antes dos romanos no houvesse o exerccio do poder, no houvesse governo, no houvesse autoridade. Claro que havia, nos grandes imprios que existiram antes e depois do mundo grego e do mundo romano. Mas qual era a marca do poder nestes grandes imprios antigos. A marca era a identidade entre o poder e a figura do governante. O governante era a encarnao do poder. Como pessoa encarnava nele a autoridade inteira, o poder inteiro. Ele era o autor da lei, o autor da recompensa, o autor do castigo, o autor da justia. Ou seja, a vontade do governante, a vontade pessoal, individual dele era a nica lei existente.

O que ns podemos dizer no que no houvesse o poder, a autoridade antes dos gregos e dos romanos. Pelo contrrio, a imensido dos grandes imprios antigos mostra que o poder estava l. Qual a diferena entretanto dos gregos e romanos face a estes grandes imprios, a este grande poder que havia na antigidade? Antes dos gregos e dos romanos, a caracterstica do poder era a identificao entre o ocupante do poder e o prprio poder. Ou seja, o governante era o prprio poder. Isto quer dizer uma coisa muito simples: a vontade do governante, a sua vontade privada, pessoal, sua vontade arbitrria, caprichosa, o que lhe desse na telha, era a lei. E era ela o critrio para a guerra, para a paz, para a vida, para a morte, para a justia, para a injustia. Que fizeram os gregos e os romanos? Eles inventaram a Poltica. Ou seja, eles criaram a idia de um espao onde o poder existe atravs das leis. As leis no se identificam com a vontade dos governantes, elas exprimem uma vontade coletiva. Essa vontade coletiva se exprimia em pblico, nas assemblias, atravs da deliberao, da discusso e do voto. Ou seja, os gregos e os romanos submeteram o poder a um conjunto de instituies e a um conjunto de prticas que fizeram dele algo pblico, que concernia totalidade dos cidados, e que era discutida, deliberada e votada por eles. E, portanto, eles criaram a esfera pblica. Aquilo que ns chamamos de esfera pblica. Ou seja, ningum se identifica com o poder, a vontade de ningum lei, e portanto a autoridade coletiva, pblica, aquilo que constitui o cidado. Os gregos puderam e depois deles os romanos distinguir com muita clareza a autoridade poltica ou autoridade pblica e a autoridade privada. No por acaso a autoridade privada tem um nome muito especial. Em grego o chefe de famlia, que aquele que detm a autoridade do espao privado (e detm esta autoridade exclusivamente por sua vontade - a vontade dele a lei), o chefe de famlia se chama "despotes". E porque a autoridade privada do espao privada da famlia a autoridade do "despotes" (a autoridade absoluta de vida e morte sobre todos os membros da famlia), que a autoridade no espao privado se chama desptica. E os gregos diziam: quando a autoridade for desptica, o espao pblico foi tomado pelo espao privado e a Poltica acabou. A condio da Poltica que no haja despotismo. 2.1 Cristianismo: pblico x privado O cristianismo vai criar um problema no campo da Poltica. Por que? Porque se para os antigos era no espao pblico que a tica melhor se realizava, no momento em que com o Cristianismo o espao pblico recusado em nome do espao privado, do recinto, do corao e da conscincia, o que acontece? O que acontece no momento em que surgem as autoridades crists? Ou seja, como que vai haver um espao pblico cristo? J que a autoridade e a tica so pensadas de maneira privada? Ou seja, Deus o Pai, Deus o Senhor, os cristos so a sua famlia. Ele o pastor de um s rebanho. Todas as metforas e todas as palavras que indicam a autoridade no mundo cristo pertencem ao espao privado: o pai, o senhor, o pastor, o rebanho. Como que isto vai se constituir como um espao pblico? No h como constituir como espao pblico. Ns poderamos ir enumerando uma srie de caractersticas do poder medieval e portanto do poder cristo ou daquilo que agente pode chamar o poder teolgico-poltico pelo qual o governante uma figura privada. O espao do poder um espao privado. E a tica a tica da pessoa do governante. ele que tem que ser educado para as virtudes. ele que no pode ter vcios. ele que tem que cumprir o dever porque das qualidades dele dependem as virtudes ou os vcios, a felicidade ou a corrupo do rei. No existe portanto a esfera Poltica propriamente dita. Existe a esfera do poder mas no a esfera da Poltica.

10

2.2 Modernidade, tica e Poltica esta esfera que a modernidade vai constituir. A partir da queda do antigo regime, da queda das monarquias por direito divino, da desmontagem do poder teolgico-poltico e do ressurgimento da idia de Repblica, (primeiro a Repblica oligrquica, depois a Repblica representativa, depois a Repblica Democrtica), que se reconfigura o campo pblico, da Poltica. Como o poder estava marcado pela tica da esfera privada, como o poder estava marcado pela idia de que o governante que tinha que ser virtuoso, o que acontece com os pensadores que vo criar a nova idia de Poltica, que vo dizer que existe sim a "res publica"(coisa pblica, o espao pblico)?. O que que eles vo fazer? Eles vo dizer que o espao pblico, a "res publica", o poder poltico, no pode ser regido pelos valores do espao privado. Portanto pelos valores da tica. Pelos valores da virtude. E eles vo separar, e esta grande separao feita por Maquiavel, eles vo separar o pblico e o privado dizendo que o privado campo da tica, o pblico o campo da Poltica. E a Poltica e a tica no tem mais nada em comum. O que vai ser dito que o campo da poltica no regido pelas virtudes do governante. O campo da Poltica regido por uma lgica que a lgica das relaes de fora. E para que o campo da Poltica no seja o campo da violncia e da guerra preciso lidar com esse campo de foras, e portanto com os conflitos, com as divises que caracterizam a sociedade, com essas diferenas, de um modo tal que a Poltica no seja a guerra. Que a Poltica no seja a pura fora, a pura violncia, mas que ela tenha uma lgica das foras que encarnada no poder poltico como um polo que simboliza para o todo da sociedade uma unidade que ela prpria no tem. E que se realiza atravs das instituies e atravs da lei. E portanto o importante a qualidade da lei e a qualidade das instituies, a qualidade do direito e da justia, a qualidade das decises. E no mais se a pessoa ou as pessoas que ocupam o campo poltico so ou no virtuosas. E a virtude e portanto com ela a tica se tornam uma coisa prpria da vida privada. 2.3 Sociedade Civil e Estado A esfera da sociedade civil que onde os indivduos existem, a esfera da vida privada. Ora, se a sociedade civil a esfera da vida privada como que o Estado se constitui como esfera pblica. Se o Estado surge a partir da sociedade Civil para regulamentar a Sociedade Civil e comand-la? Ou seja, a base do Estado so as relaes privadas do mercado, baseadas, por exemplo, na lgica da competio. Ento o que se quer dizer o seguinte: a sociedade moderna ao criar a Sociedade Civil como o mercado dos contratos de trabalho, da produo de mercadorias e da acumulao do capital, e da propriedade privada, faz com que a esfera pblica, que uma esfera social, seja uma esfera privada. A esfera dos proprietrios privados. E portanto ns no sabemos onde o Estado vai nascer para ser propriamente esfera pblica. Assim a separao que dizia: na esfera pblica eu tenho a lgica Poltica e na esfera privada eu tenho a lgica tica, se complica. Porque eu tenho a uma esfera que pblica, que a esfera social, na qual os elementos da vida privada esto presentes. Ns podemos dizer que h dois motivos principais para essa enorme dificuldade que existe no nosso mundo contemporneo para separar o pblico do privado e deixar a tica em um dos lugares e a Poltica em outro. 2.4 tica, Poltica, Liberdade, Igualdade A primeira dificuldade a seguinte: o homem, os seres humanos, so diferentes de todas as outras coisas que existem. Que diferena esta?

11

Todas as coisas que existem esto submetidas s leis necessrias da natureza. A natureza um enorme sistema de causas e efeitos. Aquilo que a gente chama de Determinismo. Na natureza tudo tem causa, tudo produz um efeito, e a relao entre a causa e o efeito uma relao necessria. Na natureza no existe acaso. Na natureza no existe jogo. Na natureza no existe Liberdade. Ao contrrio, a marca dos seres humanos a Liberdade. Os seres humanos no pensam, no agem segundo relaes de causa e efeito. Eles agem por escolha. Por deliberao. Por deciso. Eles agem por Liberdade. Eles agem escolhendo os Fins. Fins das aes que eles realizam. Eles agem escolhendo os Fins das aes que eles realizam, das prticas que eles tem, dos comportamentos que eles tem. E portanto o reino humano ou a esfera humana diferente do resto da natureza. Esta separao entre a natureza e os humanos se deu a partir de um critrio que fundamental na tica: que a liberdade, e a Finalidade. Se a Poltica vai operar com o critrio da Liberdade, da Justia, das Finalidades Humanas, ento h na raiz da Poltica um valor que tico. Este valor pode ser chamado de liberdade. Pode ser chamado de Justia, ele pode ser chamado de responsabilidade. Mas este valor tico. Ento ao mesmo tempo em que h todo este trabalho para separar a tica e a Poltica, h toda uma elaborao terica de separao entre o homem e a natureza que coloca para a tica e para a Poltica os mesmos fundamentos. Ou seja elas esto baseadas, as duas, nas mesmas coisas. Elas esto baseadas na Liberdade, na Finalidade, na Temporalidade Humana, no fato de o homem ser um Ser Cultural. Ento, a Poltica vai ter que se dar no interior deste campo comum, que o campo da cultura, o campo da histria, o campo da civilizao. Essa a primeira dificuldade para separar tica e Poltica j que elas possuem o mesmo fundamento. S que o aparecimento deste fundamento comum entre a tica e a Poltica que a Liberdade vai ao mesmo tempo introduzir um complicador. Que vai explicar afinal porque to difcil esta relao entre a tica e a Poltica. E este complicador um complicador para a tica, para a Poltica, e para relao entre elas. Que complicador este? o seguinte: ao afirmar que todos os homens, todos os seres humanos so livres afirmado simultaneamente que por causa disto todos eles so iguais. A igualdade deles a liberdade. Mas de fato, na prtica, esta igualdade no existe muito. Pelo contrrio, a sociedade feita por uma diviso social entre os desiguais. E esta desigualdade, ferindo portanto a liberdade, ferindo aquilo que seria a igualdade, introduz para a tica e para a Poltica o problema da Violncia. Ou seja a desigualdade real faz com que falar da liberdade como o critrio da vida tica torna a tica uma coisa irreal porque a igualdade pela qual ela poderia funcionar no existe e torna a Poltica incapaz tambm de realizar a liberdade. (chamo de Violncia todo ato pelo qual um ser humano tratado desprovido de sua humanidade e tratado como se ele fosse uma coisa). E assim que ns podemos dizer que h pelo imenso trs critrios pelos quais ns podemos dizer que a tica e a Poltica se relacionam uma sendo subsdio para a realizao da outra. Primeiro critrio: a relao entre meios e fins na tica uma relao na qual no h exerccio da violncia. Que a violncia? tratar um ser humano como se ele fosse uma coisa. Como se ele fosse um objeto. Tratar um ser humano como um sujeito e no como um objeto trat-lo eticamente. Se a Poltica na esfera pblica for capaz de tratar os fins polticos atravs de meios no violentos, no tratando os seres humanos como coisa ns temos uma Poltica tica. Segundo critrio - embora a tica se realize no campo da vida privada, o que a tica busca nesta esfera que lhe prpria a idia de que nenhuma autoridade legtima se ela for desptica, se ela for arbitrria, se ela se realizar como expresso da vontade individual, injustificada de algum. Neste caso a Poltica que vai ajudar a tica na medida em que o prprio da esfera pblica afastar a autoridade

12

desptica, isto , aquela autoridade que se exerce como um vontade pessoal, individual, arbitrria, acima de todas as outras. Assim agora a relao vem da Poltica para a tica em que a Poltica auxilia na luta contra as formas arbitrrias de autoridade no interior da vida privada. Isto significa por exemplo que a posio do pai, da me, do av, da av, do patro, do chefe, no to simples. No basta a vontade deles para que a autoridade deles seja eticamente legtima. A Poltica nos ajuda portanto a melhorar a prpria tica. Terceiro critrio: o critrio que pode valer para a tica e para a Poltica que a redefinio da idia de liberdade. Em vez de pensarmos a liberdade como o direito de escolha vale a pena pensar a liberdade como o poder de criar o possvel. Ou seja, a liberdade esta capacidade dos seres humanos de fazer existir o que no existia. De inventar o possvel. De inventar o novo. E se a liberdade for pensada desta maneira, a relao entre a tica e a Poltica pode se dar como criao histrica na esfera privada e na esfera pblica. Estou convencida de que h uma nica forma da Poltica compatvel com a tica e uma nica modalidade da tica compatvel com a Poltica. Essa forma Poltica a democracia. E esta forma tica a liberdade atravs dos direitos. Ento como a democracia o campo da criao dos direitos e como a tica a afirmao de direitos atravs do direito fundamental que o direito vida e liberdade, a compatibilidade entre a tica e a Poltica s pode ocorrer quando o campo da Poltica permite o tratamento dos conflitos e quando o campo da tica permite a divulgao dos seus princpios. Ento eu diria que a possibilidade de dar tica um contedo pblico e de dar Poltica um contedo moral que ocorre na democracia. Acho que no foi por acaso, indo l no meu ponto de partida, no foi por acaso que os inventores da Poltica, os gregos, considerassem que era s na Poltica que a tica se realizava e por Poltica eles entendiam a democracia como igualdade perante a lei, (a isonomia). E o direito a expor, a discutir e votar a opinio em pbico que a isegoria. Ento se ns considerarmos que o campo da tica o campo da liberdade e o campo da Poltica tambm o campo da liberdade, s uma forma Poltica na qual esse princpio possa se realizar que torna vivel uma relao entre a tica e a Poltica. O que significa que o ideal tico da visibilidade s pode se realizar na prtica Poltica da democracia, e vice-versa. Evidentemente isto seria um ponto de partida. Isto no uma concluso. Pelo contrrio se assim for ns precisaremos comear tudo de novo. Pois ns temos que recomear a discutir a desigualdade, a violncia, a mentira, a corrupo, a privatizao e a oficializao estatal de nossa vidas.

2.5 Textos de Maquiavel 1. "Saiba-se que existem dois modos de combater: com as leis, outro com a fora. O primeiro prprio do homem, o segundo dos animais. No sendo, porm, muitas vezes suficiente o primeiro, convm recorrer ao segundo. Por conseguinte, a um prncipe mister saber comportar-se como homem e como animal. (....) A um prncipe incube saber usar dessas duas naturezas, nenhuma das quais subsiste sem a outra. Tendo, portanto, necessidade de proceder como animal, deve um prncipe adotar a ndole ao mesmo tempo do leo e da raposa; porque o leo no sabe fugir das armadilhas e a raposa no sabe defender-se dos lobos. Assim, cumpre ser raposa para conhecer as armadilhas e leo para amedrontar os lobos. Quem se contenta de ser leo demonstra no conhecer o assunto." (Captulo XVIII de "O Prncipe) 2. "Digo que os que censuram as dissenses contnuas dos grandes e do povo parecem desaprovar as prprias causas que conservaram a liberdade de Roma, e que eles prestam mais ateno aos gritos e aos rumores que essas dissenses faziam nascer, do que aos efeitos salutares que produziam. (...)

13

3.

4.

5.

6.

7.

Todas as leis que se fazem a favor da liberdade nascem da desunio entre os grandes e o povo, como o prova tudo quanto se passou em Roma, onde, durante os trezentos anos e mais que decorreram entre os Tarqunios e os Gracos, as desordens que irromperam entre os muros de Roma produziram poucos exlios e ainda menos derramamentos de sangue. No se pode, pois, julgar essas dissenses como funestas, nem o Estado como inteiramente dividido, quando, durante um to longo decorrer de anos, essas dissenses no causaram exlio seno de oito ou dez indivduos, condenaes multa de poucos cidados e morte dum nmero menor ainda. No se pode, de modo algum, chamar de desordenada uma Repblica onde brilharam tantos exemplos de virtude; pois os bons exemplos nascem da boa educao, a boa educao das boas leis, e as boas leis dessas mesmas desordens, que a maior parte condena inconsideradamente. (...) Essas desordens fizeram nascer leis e regras favorveis liberdade de todos. (captulo IV dos "Discursos") " mister que o prncipe tenha um esprito pronto a se adaptar s variaes das circunstncias e da fortuna e a manter-se tanto quanto possvel no caminho do bem, mas pronto igualmente a enveredar pelo do mal, quando for necessrio." (Captulo XVIII de "O Prncipe") "Um prncipe sbio no pode, pois, nem deve manter-se fiel s suas promessas quando, extinta a causa que o levou a faz-las, o cumprimento deles lhe traz prejuzo. Este preceito no seria bom se os homens fossem todos bons. Como, porm, so maus e, por isso mesmo, faltariam palavra que acaso nos dessem, nada impede venhamos ns a faltar tambm nossa. Razes legtimas para encobrir esta inobservncia, t-las- sempre o prncipe, e de sobra. Disto se poderiam dar infinitos exemplos modernos para mostrar quantos tratados de paz, quantas promessas de tornaram nulas e sem valor unicamente pela deslealdade dos prncipes. O que dentre estes melhor soube imitar a raposa, mais proveito tirou. Mas preciso saber mascarar bem esta ndole astuciosa, e ser grande dissimulador. Os homens so to simplrios e obedecem de tal forma s necessidades presentes, que aquele que engana encontrar sempre quem se deixe enganar." (Captulo XVIII de "O Prncipe") "No necessrio a um prncipe ter todas as qualidades mencionadas, mas indispensvel que parea t-las. Direi, at, que, se as possuir, o uso constante deles resultar em detrimento seu, e que ao contrrio, se no as possuir, mas afetar possu-las, colher benefcios. Da a convenincia de parecer clemente, leal, humano, religioso, ntegro e, ainda de ser tudo isso, contanto que, em caso de necessidade, saiba tornar-se o inverso.... Por isso, mister que ele tenha um esprito pronto a se adaptar s variaes das circunstncias e da fortuna e, como disse antes, a manter-se tanto quanto possvel no caminho do bem, mas pronto igualmente a enveredar pelo do mal, quando for necessrio." (Captulo XVIII de "O Prncipe") "No observar uma lei dar mau exemplo, sobretudo quando quem a desrespeita o seu autor; muito perigoso para os governantes repetir a cada dia novas ofensas ordem pblica" (Comentrios sobre a primeira dcada de Tito Lvio) "O principado origina-se da vontade do povo ou da dos grandes, conforme a oportunidade se apresente a uma ou outra dessas duas categorias de indivduos: os grandes certos de no poderem resistir ao povo, comear a dar fora a um de seus pares, fazem-no prncipe, apra, sombra dele, terem ensejo de dar largas aos seus apetites; o povo, por sua vez, vendo que no pode fazer frente aos grandes, procede pela mesma forma em relao a um deles para que esse o proteja com a sua autoridade. Quem chega condio de prncipe com o auxlio dos magnatas conserva-a com maiores dificuldades do que quem chega com o auxlio do vulgo, porque no seu cargo est rodeado de muitos que se julgam da iguala, e aos quais, por isso, no pode manejar a seu talante. Aquele, porm que sobe ao poder com o favor popular no encontra em torno de si ningum ou quase ningum que no esteja disposto a obedecer-lhe. Demais, no se pode honestamente satisfazer os poderosos sem lesar os outros, mas pode-se fazer isso em relao aos pequenos; porque o intento dos pequenos mais honesto que o dos grandes; enquanto estes desejam oprimir, aqueles no querem se oprimidos. Acresce ainda que diante de um povo hostil jamais um prncipe poder sentirse em segurana, por serem os inimigos demasiado numerosos. O inverso acontece com os grandes pelo motivo mesmo de serem poucos. De uma plebe adversa, o mximo que um prncipe pode esperar ser por ela abandonado. Dos magnatas, porm, deve recear no s o abandono, seno

14

tambm a revolta. que eles, sendo mais perspicazes e astutos, ao pressentirem a tempestade, tm sempre tempo de se por a salvo, lisonjeando aquele que julgam venha a triunfar. Por outro lado, o prncipe obrigado a viver sempre com o mesmo povo; mas pode muito bem prescindir dos poderosos do momento, dada a faculdade que tem de fazer outros novos e desfaz-los todos os dias, de tirar-lhes ou dar-lhes autoridade conforme as suas prprias convenincias." (Captulo IX de "O Prncipe") 8. " melhor ser amado que temido ou o contrrio? Responder-se- que se desejaria ser uma e outra coisa; mas, como difcil cas-las, muito mais seguro ser temido que amado, quando se haja de optar por uma das alternativas." (Captulo V de "O prncipe") 9. "... o prncipe deve em geral abster-se de praticar o que quer que o torne malquisto ou desprezvel. Assim fazendo, cumprir a sua misso e eliminar o risco porventura resultante dos seus outros defeitos. O que acima de tudo acarreta dio ao prncipe , como disse, ser ele rapace, usurpar os bens e as mulheres dos sditos. Como a maioria dos homens vive contente enquanto ningum lhes toca nos haveres e na honra, o prncipe que de tal se abstiver s ter de arrostar a ambio de poucos, e esta ele reprimir facilmente e de muitos modo. No desprezo incorre quando os seus governados o julgam inconstante, leviano, pusilnime, irresoluto. Ponha o mximo cuidado, pois, em preservar-se de semelhante reputao, extremamente perigosa, e em proceder de forma que as suas aes se revistam de grandeza, de coragem, de austeridade e vigor." (Captulo XIX de "O Prncipe")

3. NIETZSCHE: ESTE NOSSO MUNDO DOS FRACOS (Do livro: Nietzsche: a vida como valor maior, Alfredo Naffah Neto, FTD, So Paulo, 1996) 3.1 Um pensamento distorcido Apenas os medocres tm perspectivas de prosseguir, procriar - eles so os homens do futuro, os nico sobreviventes: "sejam como eles! Tornem-se medocres!", diz a nica moral que agora tem sentido, que ainda encontra ouvidos. (Friedrich Nietzsche, Alm do bem e do mal, 262) No dia 15 de outubro de 1844, na cidade de Rocken (antiga Prssia, atual Alemanha), nascia aquele que se tornaria um dos pensadores mais importantes da contemporaneidade: Friedrich Wilhelm Nietzsche. Desprezado e incompreendido em sua poca, seu pensamento acabaria por ser distorcido, utilizado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial como justificativa para "a purificao de uma suposta "raa ariana". A que levou essa ideologia racista o mundo todo soube atravs do massacre de milhes de judeus, comunistas, homossexuais, deficientes fsicos e mentais, considerados pelos nazistas como a escria da humanidade. Infelizmente, Nietzsche permaneceu confundido com o pensamento nazista at h pouco tempo. S muito recentemente - e por iniciativa de alguns pensadores franceses, como Michel Foucault, Gilles Deleuze e Pierre Klossowski, entre outros - iniciou-se um processo de releitura dos textos nietzschianos. Descobriu-se, ento, que Nietzsche havia sido um dos mais contundentes crticos do anti-semitismo apregoado pelos nazistas. Em 1885/1886, no aforismo 251 de Alm do bem e do mal, ele escrevera: Os judeus so, sem qualquer dvida, a raa mais forte, mais tenaz e rnais pura que atualmente vive na Europa; eles sabem se impor mesmo nas Piores condies (at mais que nas favorveis), merc de virtudes que hoje se prefere rotular de vcios. [...] O que eles desejam e anseiam, com insistncia quase importuna, serem absorvidos e assimilados na Europa, pela Europa; querem finalmente se tornar estabelecidos, admitidos, respeitados em algum lugar, pondo um fim sua vida nmade, ao "judeu errante"; esse mpeto e pendor (que talvez j indique um abrandamento dos instintos judaicos) deveria ser considerado e bem acolhido: para isso talvez fosse til e razovel expulsar do pas os agitadores anti-semitas.

15

A origem do mal-entendido deveu-se a dois fatos distintos. O primeiro deles que a nica irm de Nietzsche, Elizabeth - ela sim, claramente anti-semita -, deturpou vrios dos seus textos, chegando mesmo a forjar cartas inexistentes. Nietzsche no pde evitar tal usurpao porque estava fora de seu juzo e sob tutela familiar desde 1890. Foi Elizabeth quem publicou, por exemplo, uma suposta obra indita de Nietzsche denominada Vontade de potncia, composta de textos escolhidos a dedo no caos de notas redigidas pelo filsofo e organizados desrespeitando a cronologia dos escritos. Foi ela, tambm, quem possibilitou a utilizao de seus textos pelos nazistas e quem foi enterrada, em 1935, com honras nacionais pelo III Reich. O segundo motivo do mal-entendido deveu-se a incompreenses do prprio pensamento de Nietzsche, notadamente de suas crticas aos rumos que havia tomado o mundo ocidental. Autor de uma obra assistemtica por natureza, ou, mais do que isso, avessa idia de sistema, escrevia por meio de aforismos, o que d margem a diferentes leituras, articulaes, ngulos de viso. Isso contribui para que cada qual a utilize do jeito que bem entender. Alm disso, as noes controvertidas de nobre e de escravo ajudariam a "colocar mais lenha na fogueira". Embora seja muito difcil sintetizar seu pensamento, convm, pelo menos, tentar esclarecer os mal-entendidos que cercam essas noes bsicas. Nietzsche via na cultura judaico-crist, dominante no mundo ocidental, uma preponderncia de valores fracos, escravos, em oposio aos valores fortes, nobres, que haviam vigorado em pocas passadas, notadamente na Grcia arcaica, na cultura trgica. Mas, para ele, nobre e escravo compunham dois tipos bastante caractersticos, bem diferentes dos que comumente se entendem por esses termos. O tipo nobre define uma forma de existir capaz de dizer "sim" vida integralmente, em todos os seus aspectos, afirmando-a, criando valores e participando ativamente da produo de sentido do mundo. Isso caracteriza uma maneira de viver expandida, potente, onde estar-a significa acolher e amar a existncia, com tudo o que ela traz de prazer, alegria, mas tambm de dor, sofrimento, pois nessa perspectiva as imperfeies da vida - geradoras de infelicidade - so a prpria condio de o homem crescer, potencializar-se, tornar-se capaz de se vergar sem se despedaar. Por isso, esse tipo de vida implica fundamentalmente uma capacidade de esquecer: metabolizar as injrias, ofensas, transformando-as em proveito desse existir exuberante, que se quer pleno de riscos, de aventura, sabendo-se habitar em um mundo que no feito de permanncia, mas de movimentos perenes de transformao. , pois, uma vida que se desdobra em morte e renascimento contnuos, em movimentos de destruio e de construo, como parte do mesmo devir criador. 3.2 A vida denegrida Dominncia de valores escravos queria dizer a propagao de uma forma de ser, ocupada apenas com a sobrevivncia, sem qualquer ambio de dar forma ao mundo. Por estar atravessado por uma impotncia paralisante, aprisionado por um passado no-digerido, no-metabolizado, o tipo escravo vive perdido no tempo, incapaz de viver no presente e de criar qualquer coisa que seja. Cultua uma memria prodigiosa que- no lhe permite superar as amarguras, as humilhaes, os ultrajes vividos, vivendo amarrado a essas experincias. , pois, incapaz de acolher e aceitar as imperfeies da vida. Est permanentemente buscando culpados por seus infortnios, puro ressentimento e desejo de vingana. Assim, incapaz de caminhar por seus prprios ps. Vive deriva, espera de uma redeno vinda de fora, de um Outro, concebido como Poderoso, Absoluto e Perfeito, seja ele Deus, uma Sociedade Irrepreensvel ou uma Outra Vida, de preferncia Eterna, pois o escravo no tolera a fatalidade da morte. Resumindo, trata-se de uma forma de vida alienada de sua potncia criadora e culpada de existir. Essa alienao-tornada-impotncia que, ao se perpetuar como memria, envenena o mundo real para depois rejeit-lo; esse veneno que cresce e que se nutre com a iluso de recompensas em mundos imaginrios, Nietzsche os via corno uma criao da sociedade de massas e de seus valores morais corporificados especialmente nos valores cristos (tais quais expressos pelas mximas de So Paulo).

16

Se o cristianismo no inventou os valores escravos, sem dvida trouxe-lhes novo sangue, novas justificativas, universalizando-os e refundando-os na idia de Eternidade; com isso, eles cresceram, alastraram-se, tornando-se os valores dominantes no mundo ocidental. E por essa razo que Nietzsche foi um dos mais contundentes crticos do cristianismo, embora se preocupasse, em seus ltimos escritos, em discriminar o cristianismo como doutrina instituda, da figura de Jesus, por quem at sentia alguma simpatia pois o considerava um homem adiante de sua poca, tendo sido capaz de ensinar aos homens como morrer com serenidade. A utilizao de Nietzsche pelos nazistas imprimiu aos termos escravo e nobre, fraco e forte conotaes de cunho racial e poltico que eles jamais tiveram. Ao se identificar a fora nobre com os valores arianos e com os poderes nazistas institudos, invertia-se totalmente o sentido que Nietzsche lhes dera, j que, em vez do amor incondicional vida que definia o nobre nietzschiano, o "nobre" nazista fazia a apologia do dio, do ressentimento, da busca de bodes expiatrios para os infortnios da humanidade, massacrando judeus, comunistas, homossexuais, deficientes fsicos e mentais. Mas na poca, e durante muito tempo, essa deturpao no se fez visvel. Isso veio lanar uma maldio sobre o filsofo, somente revista a partir dos anos 60, quando se voltou a ler sua obra. Ainda assim, essas questes esto longe de qualquer consenso no moldo da filosofia. Nietzsche continua at hoje louvado por uns, execrado por outros. Uma coisa, entretanto, ningum pode negar: desde que seu nome voltou baila, no cessam de proliferar admirao e espanto diante de um pensamento cuja fora demolidora s encontra equivalentes, desde a Segunda metade do sculo XIX, na obra de um Marx e de um Freud. Uma filosofia a marteladas, como ele costuma dizer. Na mira: os valores ocidentais dominantes, que ele descreveu como valores escravos. 3.3 Resumo da filosofia de Nietzsche (Marilena Chau, Livro "Filosofando", pg. 177) Tendo como referncia a obra nietzschiana "A genealogia da moral" podemos resumi-la em: 1. A moral racionalista foi erguida com finalidade repressora e no para garantir o exerccio da liberdade; 2. A moral racionalista transformou tudo o que natural e espontneo nos seres humanos em vcio, falta, culpa, e imps a eles, com os nomes de virtude e dever, tudo o que oprime a natureza humana; 3. Paixes, desejos e vontade referem-se vida e expanso de nossa fora vital; portanto, no se referem, espontaneamente, ao bem e ao mal, pois estes so uma inveno da moral racionalista; 4. A moral racionalista foi inventada pelos fracos para controlar e dominar os fortes, cujos desejos, paixes e vontade afirmam a vida, mesmo na crueldade e na agressividade. Por medo da fora vital dos fortes, os fracos condenaram paixes e desejos, submeteram a vontade razo, inventaram o dever e impuseram castigos apra os transgressores; 5. Transgredir normas e regras estabelecidas a verdadeira expresso da liberdade e somente os fortes so capazes dessa ousadia. Par disciplinar e dobrar a vontade dos fortes, amoral racionalista, inventada pelos fracos, transformou a transgresso em falta, culpa e castigo; 6. A fora vital se manifesta como sade do corpo e da alma, como fora da imaginao criadora. Por isso, os fortes desconhecem angstia, medo, remorso, humildade, inveja. A moral dos fracos, porm, atitude preconceituosa e covarde dos que temem a sade e a vida, invejam os fortes e procuram, pela mortificao do corpo e pelo sacrifcio do esprito, vingar-se da fora vital; 7. A moral dos fracos produto do ressentimento, que odeia e teme a vida, envenenando-a com a culpa e o pecado, voltando contra si mesma o dio vida; 8. A moral dos ressentidos, baseada no medo e no dio vida (s paixes, aos desejos, vontade forte), inventa uma outra vida, futura, eterna, incorprea, que ser dada como recompensa aos que sacrificarem seus impulsos vitais e aceitarem os valores dos fracos; 9. A sociedade, governada por fracos hipcritas, impe aos fortes modelos ticos que os enfraqueam e os tornem prisioneiros dceis da hipocrisia da moral vigente;

17

10. preciso manter os fortes, dizendo-lhes que o bem tudo o que fortalece o desejo da vida e mal tudo o que contrrio a esse desejo. A moral racionalista ou dos fracos e ressentidos que temem a vida, o corpo, o desejo e as paixes a moral dos escravos, dos que renunciam verdadeira liberdade tica. So exemplo dessa moral de escravos: a tica socrtica, a moral kantiana, a moral judaico-crist, a tica da utopia socialista, a tica democrtica, em suma, toda moral que afirme que os humanos so iguais, seja por serem racionais (Scrates, Kant), seja por serem irmos (religio judaico-crist), seja por possurem os mesmo direitos (tica socialista e democrtica). Contra a concepo dos escravos, afirma-se a moral dos senhores ou a tica dos melhores, dos aristoi, a moral aristocrtica, fundada nos instintos vitais, nos desejos e naquilo que Nietzsche chama de vontade de potncia, cujo modelo se encontra nos guerreiros belos e bons das sociedades antigas, baseadas na guerra, nos combates e nos jogos, nas disputas pela glria e pela fama, na busca da honra e da coragem. Essa concepo da tica suscita duas observaes: Em primeiro lugar, lembremos que a tica nasce como trabalho de uma sociedade para delimitar e controlar a violncia, isto , o uso da fora contra outrem. A filosofia moral se ergue como reflexo contra a violncia, em nome de um ser humano concebido como racional, desejante, voluntrio e livre, que, sendo sujeito, no pode ser tratado como coisa. A violncia era localizada tanto nas aes contra outrem - assassinato, tortura, suplcio, escravido, crueldade, mentira, etc. - como nas aes contra ns mesmos - passividade, covardia, dio, medo, adulao, inveja, remorso, etc. A tica se propunha assim, a instituir valores, meios e fins que nos liberassem dessa dupla violncia. Os crticos da moral racionalista, porm, afirmam que a prpria tica, transformada em costumes, preconceitos cristalizados e sobretudo em confiana na capacidade apaziguadora da razo, tornou-se a forma perfeita da violncia. Contra ela, os anti-racionalistas defendem o valor de uma violncia nova e purificadora - a potncia ou a fora dos instintos -, considerada liberadora. O problema consiste em saber se tal violncia pode ter um papel liberador e suscitar uma nova tica. Em segundo lugar, curioso observar que muitos dos chamados irracionalistas contemporneos baseiam-se na psicanlise e na teoria freudiana da represso do desejo (fundamentalmente, do desejo sexual). Propem uma tica que libere o desejo da represso a que a sociedade o submeteu, represso causadora de psicoses, neuroses, angstias e desesperos. O aspecto curioso est no fato de que Freud considerava extremamente perigoso liberar o "id", as pulses e o desejo, porque a psicanlise havia descoberto uma ligao profunda entre o desejo de prazer e o desejo de morte, a violncia incontrolvel do desejo, se no for orientado e controlado pelos valores ticos propostos pela razo e por uma sociedade racional. Essas duas observaes no devem, porm, esconder os mritos e as dificuldades da proposta moral anti-racionalista. o seu grande mrito desnudar a hipocrisia e a violncia da moral vigente, trazer de volta o antigo ideal de felicidade que nossa sociedade destruiu por meio da represso e dos preconceitos. Porm, a dificuldade est em saber se o que devemos criticar e abandonar a razo ou a racionalidade repressora e violenta, inventada por nossa sociedade, que precisa ser destruda por uma nova sociedade e uma nova racionalidade. Sob esse aspecto, interessante observar que no s Freud e Nietzsche criticaram a violncia escondida sob a moral vigente em nossa cultura, mas a mesma crtica foi feita por Bergson (quando descreveu a moral fechada e por Mar, quando criticou a ideologia burguesa. Marx afirmava que os valores da moral vigente - liberdade, felicidade, racionalidade, respeito subjetividade e humanidade de cada um, etc. - eram hipcritas no em si mesmos (como julgava Nietzsche), mas porque eram irrealizveis e impossveis numa sociedade violenta como a nossa, baseada na explorao do trabalho, na desigualdade social e econmica, na excluso de uma parte da sociedade dos direitos polticos e culturais. A moral burguesa, dizia Marx, pretende ser um racionalismo humanista, mas as condies materiais concretas em que vive a maioria da sociedade

18

impedem a existncia plena de um ser humano que realize os valores ticos. Para Marx, portanto, tratava-se de mudar a sociedade para que a tica pudesse concretizar-se. Crticas semelhantes foram feitas por pensadores socialistas, anarquistas, utpicos, apra os quais o problema no se encontrava na razo como poderio dos fracos ressentidos contra os fortes, mas no modo como a sociedade est organizada, pois nela o imperativo categrico kantiano, por exemplo, no pode ser respeitado, uma vez que a organizao social coloca uma parte da sociedade como coisa, instrumento ou meio apra a outra parte. 3.4 Textos selecionados de Nietzsche Aqui, Nietzsche traa, com seu estilo direto e irreverente, as caractersticas que demarcam os dois tipos de vida, representados pelas duas morais: a nobre (ou dos senhores) e a escrava. Texto I - Moral nobre e moral escrava - "Numa perambulao pelas muitas morais, as mais finas e as mais grosseiras, que at agora dominaram e continuam dominando na terra, encontrei certos traos que regularmente retornam juntos e ligados entre si: at que finalmente se revelaram dois tipos bsicos, e uma diferena fundamental sobressaiu. H uma moral dos senhores e uma moral de escravos; acrescento de imediato que em todas as culturas superiores e mais misturadas aparecem tambm tentativas de mediao entre as duas morais, e, com ainda maior freqncia, confuso das mesmas e incompreenso mtua, por vezes inclusive dura coexistncia at mesmo num homem, no interior de uma s alma. As diferenciaes morais de valor se originaram ou dentro de uma espcie dominante, que se tornou agradavelmente cnscia da sua diferena em relao dominada, ou entre os dominados, os escravos e dependentes de qualquer grau. No primeiro caso, quando os dominantes determinam o conceito de "bom", so os estados de alma elevados e orgulhosos que so considerados distintivos e determinantes da hierarquia. O homem nobre afasta de si os seres nos quais se exprime o contrrio desses estados de elevao e orgulho: ele os despreza. Note-se que, nessa primeira espcie de moral, a oposio "bom" e "ruim" significa tanto quanto "nobre" e "desprezvel"; a oposio "bom" e "mau" tem outra origem. Despreza-se o covarde, o medroso, o mesquinho, o que pensa na estreita utilidade; assim como o desconfiado, com seu olhar obstrudo, o que rebaixa a si mesmo, a espcie canina de homem, que se deixa maltratar, o adulador que mendiga, e, sobretudo, o mentiroso - crena bsica de todos os aristocratas que o povo comum mentiroso. "Ns , verdadeiros" - assim se denominavam os nobres da Grcia antiga. bvio que as designaes morais de valor, em toda parte, foram aplicadas primeiro a homens, e somente depois, de forma derivada, a aes: por isso um grande equvoco, quando historiadores da moral partem de questes como "por que foi louvada a ao compassiva?". O homem de espcie nobre se sente como aquele que determina valores, ele no tem necessidade de ser abonado, ele julga: "o que me prejudicial prejudicial em si", sabe-se como o nico que empresta honra s coisas, que cria valores. Tudo o que conhece de si, ele honra: uma semelhante moral glorificao de si. Em primeiro plano est a sensao de plenitude, de poder que quer elevada, a conscincia de uma riqueza que gostaria de ceder e presentear - tambm o homem nobre ajuda o infeliz, mas no ou quase no por compaixo, antes por um mpeto gerado pela abundncia de poder. O homem nobre honra em si o poderoso, e o que tem poder sobre si mesmo, que entende de falar e calar, que com prazer exerce rigor e dureza consigo e venera tudo que seja rigoroso e duro. "Um corao duro me colocou Wotan no peito", diz uma velha saga escandinava: uma justa expresso potica da alma de um orgulhoso viking. Uma tal espcie de homem se orgulha justamente de no ser feito para a compaixo: da o heri da saga acrescentar, em tom de aviso, que "quem quando jovem no tem o corao duro, jamais o ter". Os nobres e bravos que assim pensam esto longe da moral que v o sinal distintivo do que moral na compaixo, na ao altrusta ou no desintressement [desinteresse]; a f em si mesmo, o orgulho de si mesmo, uma radical hostilidade e ironia face "abnegao" pertencem to claramente moral nobre quanto um leve desprezo e cuidado ante as simpatias e o "corao quente". So os poderosos que entendem de venerar, esta sua arte, o reino de sua inveno. A profunda reverncia pela idade e pela origem - todo o direito se baseia nessa dupla reverncia -, a f e o

19

preconceito em favor dos ancestrais e contra os vindouros so algo tpico da moral dos poderosos; e quando, inversamente, os homens das "idias modernas" crem quase instintivamente no progresso" e no "porvir", e cada vez mais carecem do respeito pela idade, ia se acusa em tudo isso a origem nonobre dessas "idias" O que faz uma moral dos dominantes parecer mais estranha e penosa para o gosto atual, no entanto, o rigor do seu princpio bsico de que apenas frente aos iguais existem deveres; de que frente aos seres de categoria inferior, a tudo estranho-alheio, pode-se agir ao bel-prazer ou como quiser o corao", e em todo caso "alm do bem e do mal": aqui pode entrar a compaixo, e coisas do gnero. A capacidade e o dever da longa gratido e da longa vingana - as duas somente com os iguais -, a finura na retribuio, o refinamento no conceito de amizade, de uma certa necessidade de ter inimigos (como canais de escoamento, por assim dizer, para os afetos de inveja, agressividade, petulncia - no fundo, para poder ser bem amigo): todas essas so caractersticas da moral nobre, que, como foi indicado, no a moral das "idias modernas", sendo hoje difcil perceb-la, portanto, e tambm desenterr-la e descobri-la. diferente com o segundo tipo de moral, a moral dos escravos. Supondo que os violentados, oprimidos, prisioneiros, sofredores, inseguros e cansados de si moralizem: o que tero em comum suas valoraes morais? Provavelmente uma suspeita pessimista face a toda a situao do homem achar expresso, talvez uma condenao do homem e da sua situao. O olhar do escravo no favorvel s virtudes do poderoso: ctico e desconfiado, tem finura na desconfiana frente a tudo "bom" que honrado por ele gostaria de convencer-se de que nele a prpria felicidade no genuna. Inversamente, as propriedades que servem para aliviar a existncia dos que sofrem so postas em relevo e inundadas de luz: a compaixo, a mo solcita e afvel, o corao clido, a pacincia, a diligncia, a humildade, a amabilidade recebem todas as honras - pois so as propriedades mais teis no caso, e praticamente todos os nicos meios de suportar a presso da existncia. A moral dos escravos essencialmente uma moral de utilidade. Aqui est o foco de origem da famosa oposio "bom" e "mau" - no que mau se sente poder e periculosidade, uma certa terribilidade, sutileza e fora que no permite o desprezo. Logo segundo a moral dos escravos o "mau" inspira medo; segundo a moral dos senhores e precisamente o "bom" que desperta e quer despertar medo, enquanto o homem "ruim" sentido como desprezvel. A opresso chega ao auge quando, de modo conseqente moral dos escravos, um leve aro de menosprezo envolve tambm o "bom" dessa moral - ele pode ser ligeiro e benvolo porque em todo caso o bom tem de ser, no modo de pensar escravo, um homem inofensivo: de boa ndole, fcil de enganar, talvez um pouco estpido, ou seja, un bonhomme [um bom homem]. Onde quer que a moral dos escravos se torne preponderante, a linguagem tende a aproximar as palavras "bom" e "estpido". Uma ltima diferena bsica: o ser, no modo de pensar escravo, um homem inofensivo: de boa ndole, fcil de enganar, talvez um pouco estpido, ou seja, un bonhomme [um bom homem]. Onde quer que a moral dos escravos se torne preponderante, a linguagem tende a aproximar as palavras "bom" e "estpido". Uma ltima diferena bsica: o anseio de liberdade, o instinto para a felicidade e as sutilezas do sentimento de liberdade pertencem to necessariamente moral e moralidade escrava quanto a arte e entusiasmo da venerao, da dedicao, sintoma regular do modo aristocrtico de pensamento e valorao. Com isso, pode-se compreender por que o amor-paixo - nossa especialidade europia - deve absolutamente ter uma procedncia nobre: notrio que ele foi inveno dos cavaleiros-poetas provenais, aqueles magnficos, inventivas homens do gai saber [gaia cincia], aos quais a Europa tanto deve, se no deve ela mesma." (NIETZSCHE, Friedrich. Alm do bem e do mal, 260. Trad. Paulo Csar de Souza. So Paulo, Companhia das Letras, 1992, p, 172-5) Texto II - Os animais e a moral. - "As prticas que so exigidas na sociedade refinada, o evitar cuidadosamente o ridculo, o que d na vista, o pretensioso, o preterir suas virtudes assim como seus desejos mais veementes, o fazer-se igual, pr-se na ordem, diminuir-se - tudo isso, como moral social, se encontra, a grosso modo, por toda parte at o mais profundo do mundo animal - e somente nessa

20

profundeza vemos o propsito que est por trs de todas essas amveis precaues: quer-se escapar de seus perseguidores e ser favorecido na busca de sua presa. Por isso os animais aprendem a se dominar e disfarar de tal maneira que muitos adaptam suas cores cor do ambiente (em virtude da assim chamada funo cromtica"), fazem-se de mortos ou adotam formas e cores de um outro animal ou de areia, folhas, algas, esponjas (aquilo que os pesquisadores ingleses designam como "mimicry"). Assim se oculta o indivduo sob a generalidade do conceito "homem ou sob a sociedade, ou se adapta a prncipes, classes, partidos, opinies do tempo ou do ambiente: e para todos os refinados modos de nos fazermos de felizes, gratos, poderosos, amados, se encontrar facilmente o equivalente animal. Tambm aquele sentido de verdade, que no fundo o sentido de segurana, o homem o tem em comum com o animal: no quer deixar-se enganar, no quer deixar-se induzir em erro por si prprio, ouve com desconfiana a voz persuasiva de suas prprias paixes, reprime-se e permanece em guarda contra si; isso tudo o animal sabe igual ao homem, tambm nele o autodomnio brota do sentido do efetivo (da prudncia). Ele observa, igualmente, os efeitos que exerce sobre a representao de outros animais, aprende a voltar o olhar sobre si mesmo a partir dali, a se tomar "objetivamente", tem seu grau de autoconhecimento. O animal julga os movimentos de seus adversrios e amigos, aprende de cor suas peculiaridades, orienta-se por elas: contra indivduos de uma espcie determinada ele renuncia de uma vez por todas ao combate e, do mesmo modo, adivinha na aproximao de muitas espcies de animais o propsito de paz e acordo. Os incios da justia, assim como os da prudncia, comedimento, bravura ,em suma, de tudo o que designamos com o nome de virtudes socrticas, animal: uma conseqncia daqueles impulsos que ensinam a procurar por alimento e escapar dos inimigos. Se ponderamos agora que tambm o mais elevado dos homens s se elevou e refinou justamente no modo de sua alimentao e no conceito de tudo aquilo que lhe hostil, no deixar de ser permitido designar todo fenmeno moral como animal." ("Aurora", pargrafo 26) Texto III - "Onde um homem chega convica fundamental de que preciso que mandem nele, ele se torna "crente"; inversamente seria pensvel um prazer e uma fora de autodeterminao, uma liberdade de vontade, em que um esprito se despede de toda crena, de todo desejo de certeza, exercitado, como ele est, em poder manter-se sobre leves cordas e possibilidades, e mesmo diante de abismos danar ainda. Um tal esprito seria o esprito livre par excellence" ("A Gaia Cincia", quinto livro, pargrafo 347) Texto IV - "O homem do ressentimento traveste sua impotncia em bondade, a baixeza temerosa em humildade, a submisso aos que odeia em obedincia, a covardia em pacincia, o no poder vingar-se em no querer vingar-se e at perdoar, sua prpria misria em aprendizagem para a beatitude, o desejo de represlia em triunfo da justia divina sobre os mpios. O reino de Deus aparece como produto do dio e da vingana dos fracos. Incapaz de enfrentar o que o cerca, o homem do ressentimento inventa, para seu consolo, o outro mundo. Assim tambm procede o "filisteu da cultura, que s pode afirmar-se atravs da negao do que considera seu oposto: a prpria cultura. Ou ento, o homem da cincia, que a si mesmo ope um outro: o pesquisador, que pretende comportar-se de maneira impessoal, desinteressada e neutra diante do mundo, para chegar a abord-lo com objetividade. E ainda o filsofo que, na elaborao de suas idias, acredita poder desvincul-las da prpria vida, no se reconhecendo como advogado de seus preconceitos." ("Para alm de Bem e Mal", pargrafo 2) Texto V - "O esprito livre revolta-se contra toda crena. Para tanto, passa por um longo processo de libertao. preciso disciplina para desfazer-se de hbitos, abandonar comodidades, renunciar segurana. "torna-se possvel... traar um dupla histria dos valores "Bem" e "mal". O fraco concebe primeiro a idia de "mau", com que designa os nobres, os corajosos, os mais fortes do que ele - e ento a partir da idia de "mau", chega, como anttese, concepo de "bom", que se atribui a si mesmo. O forte, por outro lado, concebe espontaneamente o princpio "bom" a partir de si mesmo e s depois cria a idia de "ruim". Do ponto de vista do forte, "ruim" apenas uma criao secundria, enquanto para o fraco

21

"mau" a criao primeira, o ato fundador da sua moral, a moral dos ressentidos. O forte s procede por afirmao e, mais, por auto-afirmao; o fraco s pode firmar-se negando o que considera ser o seu oposto. "O levante dos escravos na moral comea quando o ressentimento mesmo se torna criador e pare valores: o ressentimento de seres tais, aos quais est vedada a reao propriamente dita, o ato, e que somente por uma vingana imaginria ficam quites. Enquanto doa moral nobre brota de um triunfante dizer-sim a si prprio, a moral de escravos diz no, logo de incio, a um "forra", a um "outro", a um "no-mesmo". E esse no seu ato criador. Essa inverso do olhar que pe valores, essa direo necessria para for, em vez de voltar-se para si prprio - pertence, justamente, ao ressentimento: a moral de escravos precisa sempre, para surgir, de um mundo oposto e exterior, precisa sempre, para surgir, de um mundo oposto e exterior, precisa sempre, para surgir, de um mundo oposto e exterior, precisa, dito fisiologicamente, de estmulos externos para em geral agir - sua ao , desde o fundamento, por reao."("Para a Genealogia da Moral", Primeira dissertao, pargrafo 10) 3.5 Atividades 1. Procure, em um bom dicionrio, o significado dos verbetes nobre e escravo e compare os seus sentidos correntes com os que Nietzsche lhes deu. 2. Assista a um captulo de uma novela de televiso e identifique, nas falas das personagens, valores escravos e valores nobres. 3.6 Vamos refletir 1. Pelo que entendeu do texto, voc acha que os valores escravos e os valores nobres tm a ver com o poder aquisitivo das pessoas, com as classes sociais, ou independem disso? Explique. 2. Descreva as ressonncias que estas afirmaes de Nietzsche encontram em voc, sem sua vida: "quem chegou, ainda que apenas em certa medida, liberdade da razo, s pode sentir-se sobre a terra como um andarilho. [...] Bem que ele quer ver e ter os olhos abertos para tudo o que propriamente se passa no mundo; por isso no pode prender o seu corao com demasiada firmeza em nada de singular; tem de haver nele prprio algo de errante, que encontra sua alegria na mudana e na transitoriedade" (Humano, demasiado humano 638) 3. Nos eu modo de ver, difcil viver segundo os valores nobres apresentados por Nietzsche?

4. A TICA DE KANT Marilena Chau (Fonte: Filosofia, Marilena Chau, Ed. tica, So Paulo, ano 2000, pg. 170-172) Opondo-se moral do corao de Rousseau, Kant volta a afirmar o papel da razo na tica. No existe bondade natural. Por natureza, diz Kant, somos egostas, ambiciosos, destrutivos, agressivos, cruis, vidos de prazeres que nunca nos saciam e pelos quais matamos, mentimos, roubamos. justamente por isso que precisamos do dever para nos tornarmos seres morais. A exposio kantiana parte de duas distines: 1. a distino entre razo pura terica ou especulativa e razo pura prtica; 2. a distino entre ao por causalidade ou necessidade e ao por finalidade ou liberdade.

22